「ツツジを庭に植えてはいけない」という言葉を聞いて、庭づくりに不安を感じていませんか?美しい花を咲かせる人気の庭木なのに、なぜそんな風に言われるのでしょうか。実は、その言葉の裏には、ツツジが持つ特有の性質が隠されています。この記事では、植えてはいけないと言われる「5つの本当の理由」を、園芸のプロが徹底的に解説します。毒性の真実から、特有の病害虫対策、成功を左右する土と根の秘密、そして花が咲かなくなる剪定の致命的な間違いまで。この記事を読めば、すべての不安が解消され、ツツジを庭で美しく咲かせるための具体的な栽培管理術が身につきます。

- 「植えてはいけない」と言われる5つの理由とその科学的根拠

- ペットや子供がいる家庭で特に注意すべき毒性のリスク管理

- ツツジ特有の病害虫を見分けて対処する年間対策カレンダー

- 失敗しないための土壌改良と正しい剪定時期の鉄則

「ツツジを庭に植えてはいけない」と言われる5つの理由と真相

「ツツジを庭に植えてはいけない」という話は、多くのガーデナーが一度は耳にする言葉です。しかし、これはツツジの栽培を完全に否定するものではなく、その背景にあるいくつかの重要な注意点を理解していないと失敗しやすい、という警告なのです。ここでは、そのように言われる5つの具体的な理由を掘り下げ、それぞれの真相を専門家の視点で解き明かしていきます。これらの理由を知ることで、漠然とした不安は具体的な対策へと変わるはずです。

- 理由①:特定の品種が持つ「毒性」のリスク

- 理由②:放置すると蔓延する特有の「病害虫」

- 理由③:栽培の成否を分ける「根と土」の特殊な条件

- 理由④:花が咲かなくなる致命的な「剪定時期」の間違い

- 理由⑤:意外と知らない「種苗法」による増殖の制限

理由①:特定の品種が持つ「毒性」のリスク

ツツジにまつわる最も大きな懸念の一つが、その「毒性」です。この話が広まった主な原因は、特定の品種が持つ強い毒性にあります。特に日本に自生するレンゲツツジは、葉や花、蜜に至るまで全草にグラヤノトキシン(別名:アンドロメドトキシン)という痙攣毒を含むことが知られています。この成分を摂取すると、嘔吐や痙攣、呼吸困難などを引き起こす可能性があり、古くは家畜がこれを食べて中毒を起こしたことから「羊躑躅(ひつじつつじ)」という漢字が当てられたという説もあるほどです。

しかし、

公園や庭で一般的に植えられているヒラドツツジやクルメツツジといった多くの園芸品種は、人間に対する毒性が非常に弱いか、ほとんどない

とされています。ですから、大人が庭でこれらのツツジを育てる分には、過度に心配する必要はありません。

本当に注意すべきは、小さなお子様やペットへの影響です。

犬や猫は人間よりも体が小さく、植物を口にしてしまう可能性があるため、たとえ毒性が弱い品種であっても深刻な中毒症状を引き起こす危険があります。ツツジ属の植物を誤食した場合、流涎(よだれ)、嘔吐、下痢、筋力低下といった症状が見られ、最悪の場合は命に関わることもあります。

EL

EL

理由②:放置すると蔓延する特有の「病害虫」

ツツジが「手がかかる」「枯れやすい」と感じられる原因の一つに、特有の病害虫が発生しやすい点が挙げられます。これらはツツジを好んで発生するため、一度見過ごすと一気に広がり、美観を損ねるだけでなく、株そのものを弱らせてしまいます。特に注意すべき代表的な病害虫を知っておくことが、対策の第一歩です。

代表的な害虫は、葉の汁を吸うタイプのものです。ツツジグンバイは体長3~4mmほどの小さな虫で、葉の裏にびっしりと寄生します。被害に遭った葉は、表側から見ると

葉緑素が抜けて白いカスリ状の斑点が無数に広がり

、裏側には黒い排泄物が点々と付着するのが特徴です。また、乾燥した環境を好むハダニも大発生しやすく、葉全体が白っぽくなり元気がなくなります。

さらに厄介なのが、花芽を直接攻撃する害虫です。ベニモンアオリンガというガの幼虫は、せっかく形成された蕾や新芽の中に侵入して内部を食い荒らしてしまいます。これにより、翌春に咲くはずだった花が咲かなくなるという、非常にがっかりする事態を招きます。

病気では、新芽や若い葉、蕾が餅のように白く膨れ上がる「もち病」や、葉が白い粉を吹いたようになる「うどんこ病」が発生しやすいです。これらの病害虫は、枝が混み合って風通しが悪くなると、さらに発生しやすくなります。

理由③:栽培の成否を分ける「根と土」の特殊な条件

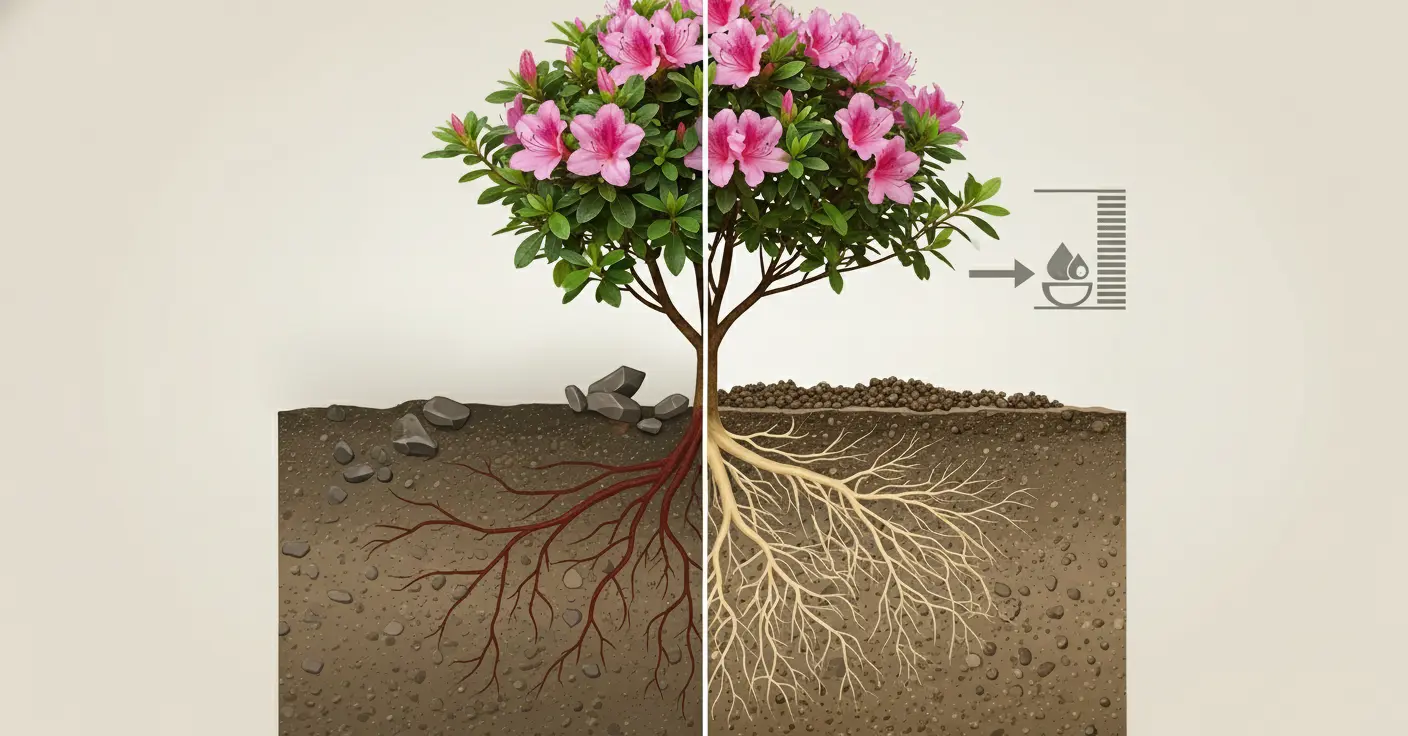

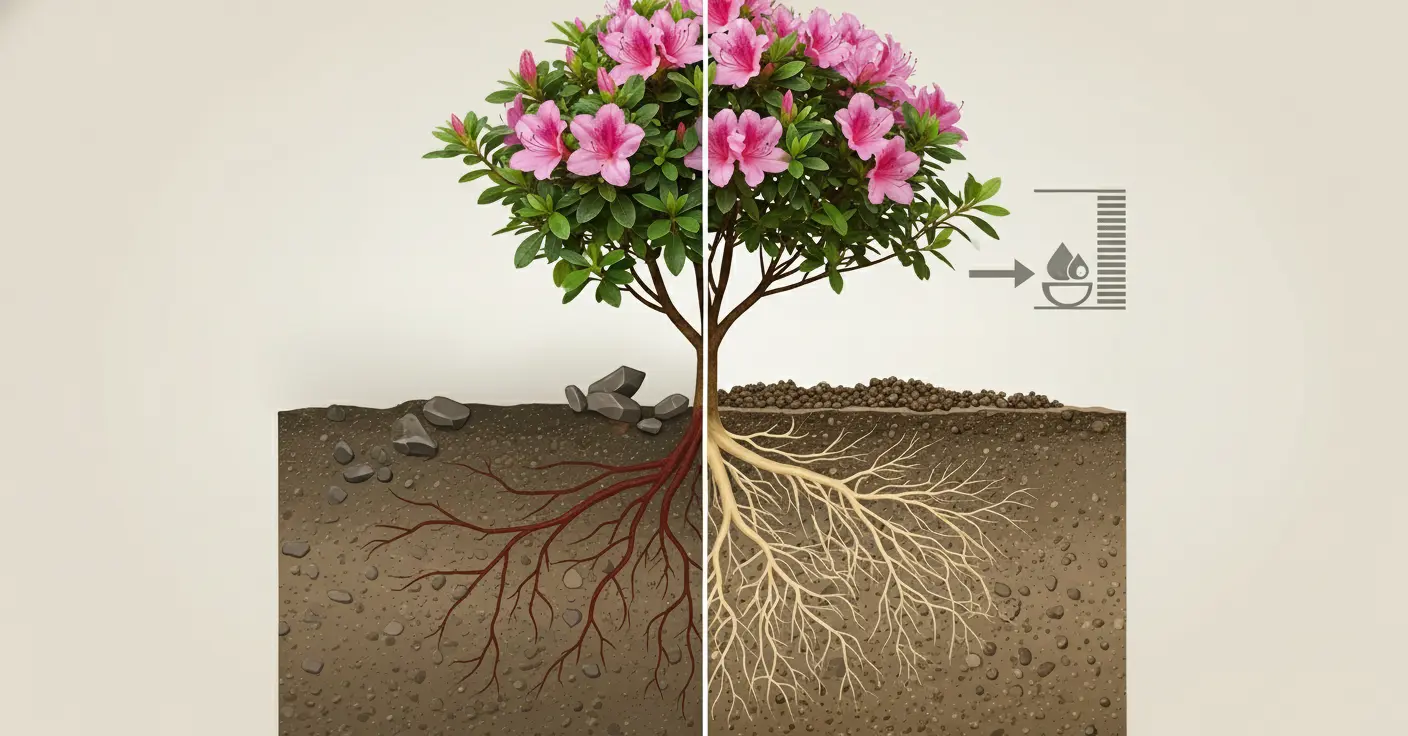

ツツジ栽培で最も多くの人がつまずき、そして最も見過ごされがちなのが、ツツジの根が要求する特殊な土壌条件です。実は、ツツジの失敗の多くは、目に見えない地面の下で起きています。

ツツジの根は、太く深く伸びるのではなく、地表近くに髪の毛のような細い根(細根)をびっしりと張る「浅根性」という特徴を持っています。この根の性質が、ツツジの栽培を難しくする2つの大きな理由になっています。一つは、

乾燥に非常に弱い

こと。根が浅いため、夏の強い日差しで地面が乾くと、すぐに水分不足に陥ってしまいます。もう一つは、

過湿にも非常に弱い

こと。水はけの悪い粘土質の土壌では、浅い根が常に水に浸かった状態になり、酸素不足で簡単に根腐れを起こしてしまいます。

そして、これら以上に決定的に重要なのが、ツツジが「酸性土壌」を好むという点です。ツツジが健全に育つ土壌のpH(酸度)は4.0~5.5という強い酸性です。日本の住宅地の庭土は中性(pH7.0前後)に近いことが多く、そのような環境ではツツジは鉄分などの必要な栄養素をうまく吸収できません。結果として葉が黄色くなるクロロシスという症状を起こし、徐々に弱って枯れてしまうのです。

また、植え付けの際に良かれと思って深く植えすぎる「深植え」も、浅い根の呼吸を妨げるため生育不良の大きな原因となります。これらの条件を知らずにただ庭に植えてしまうと、どんなに手入れをしても上手く育ちません。これが「ツツジは庭に植えてはいけない」と言われる、最も根深い理由なのです。

理由④:花が咲かなくなる致命的な「剪定時期」の間違い

「うちのツツジ、葉は元気なのに何年も花が咲かない…」という悩みは非常によく聞かれます。その原因のほとんどは、病気や肥料不足ではなく、たった一つの致命的な間違い、剪定の時期にあります。

多くの庭木は冬の休眠期に剪定を行いますが、ツツジは全く異なります。ツツジは、

その年の花が咲き終わった直後から、すでに来年咲くための花芽(はなめ)の準備を始めます

。この花芽は夏の間(6月~7月頃)に形成され、秋から冬にかけてゆっくりと成長し、春の開花を待ちます。

この生理を理解すれば、なぜ剪定時期が重要なのかが見えてきます。もし、秋や冬に「伸びすぎた枝が気になるから」と樹形を整えるために剪定をしてしまうと、来春咲くはずだった花芽をすべて切り落としてしまうことになるのです。その結果、株自体は健康なまま、翌春は花が一つも咲かないという悲しい事態を招いてしまいます。

ツツジの剪定の鉄則は、「花後すぐ、なるべく早く」です。具体的には、花がほとんど終わった5月下旬から、遅くとも6月中旬までには済ませるのが理想です。この時期であれば、まだ花芽が形成されていないため、来年の花に影響を与えることなく樹形を整えることができます。

この「剪定時期」というたった一つのルールを知らないだけで、毎年花が咲かないという失敗を繰り返してしまうガーデナーは少なくありません。技術的な難しさではなく、植物のサイクルを知っているかどうかが問われる、まさに知識が試されるポイントなのです。

理由⑤:意外と知らない「種苗法」による増殖の制限

最後に、これは栽培技術の問題ではなく、法律に関わる少し専門的な理由です。しかし、熱心な園芸愛好家であればこそ知っておきたい重要なポイント、それが「種苗法」です。

私たちが園芸店などで目にするツツジの中には、長年の交配によって生み出された、ユニークで優れた特性を持つ新品種があります。こうした新しい品種は、開発した育種家(ブリーダー)の知的財産を守るため、種苗法に基づいて「登録品種」として国に登録されています。

登録された品種には「育成者権」という権利が発生し、その存続期間(25年または30年)中は、

権利を持つ人の許可なく、その品種を営利目的で増殖(挿し木や種まきで増やすこと)したり、増殖したものを他人に譲渡・販売したりすることが法律で禁止されています

。例えば、農林水産省の品種登録データベースには、「真珠姫」や「古都の曙」といったツツジの品種が登録されているのを確認できます。

このルールは、新しい優れた品種を開発する育種家の努力を守り、園芸界全体の発展を支えるための大切なものです。「植えてはいけない」というよりは、「(登録品種は)ルールを知らずに安易に増やして配ってはいけない」という、一歩進んだ園芸の知識と言えるでしょう。

庭に植えてはいけないは誤解!ツツジを成功させる栽培管理術

ここまで「ツツジを庭に植えてはいけない」と言われる理由を解説してきましたが、それらはすべて、正しい知識と適切な管理で乗り越えられる課題です。ここからは、それらの問題を解決し、ツツジ栽培を成功に導くための具体的な方法を、プロの視点から詳しくご紹介します。これを実践すれば、あなたの庭でもツツジはきっと美しく咲き誇ってくれるでしょう。

- 完璧なツツジ用土壌の作り方【地植え編】

- 年間病害虫対策カレンダーと効果的な薬剤

- 初心者でも安心!育てやすいおすすめ品種

- ツツジの代わりになる?育てやすい代替庭木5選

完璧なツツジ用土壌の作り方【地植え編】

ツツジ栽培の成否の9割は「土づくり」で決まると言っても過言ではありません。特に地植えの場合、一度植えたら簡単には動かせないため、最初の土壌改良が極めて重要です。ツツジが好む「水はけと保水性に優れ、かつ酸性の土壌」を、ご家庭の庭で再現するための具体的な手順をご紹介します。

まず、植え付け場所を決めたら、植える苗の根鉢(ポットから出したときの根と土の塊)の直径の2倍以上、深さも2倍程度の植え穴を掘ります。これは、根が伸びていく範囲の土をしっかりと改良するためです。

次に、掘り上げた庭土に、土壌改良材を混ぜ込みます。ここで主役となるのが「酸度未調整のピートモス」と「鹿沼土(小粒)」です。

- 酸度未調整ピートモス:土壌を酸性に傾け、保水性を高める効果があります。必ず「酸度未調整」と書かれたものを選びましょう。

- 鹿沼土:それ自体が酸性で、水はけと通気性を劇的に改善します。

- 腐葉土:土に有機物を補給し、ふかふかにする効果があります。

これらの用土を、掘り上げた土に対して、ピートモスを2~3割、鹿沼土を2割、腐葉土を3割程度を目安に混ぜ込みます。元の土が粘土質で固い場合は鹿沼土の割合を増やし、砂質で水はけが良すぎる場合はピートモスや腐葉土を多めにすると良いでしょう。

最後に植え付けです。改良した土を植え穴に少し戻し、苗の根鉢の肩が地面の高さと同じか、

むしろ少し高くなるように「浅植え」または「高植え」にします

。これは浅根性のツツジの根が呼吸しやすくするため、そして根腐れを防ぐための非常に重要なテクニックです。苗を置いたら、隙間に改良した土をしっかりと入れ、最後にたっぷりと水を与えて完了です。

年間病害虫対策カレンダーと効果的な薬剤

ツツジを病害虫から守るには、年間を通じた観察と、適切な時期の予防が鍵となります。闇雲に対処するのではなく、いつ、何が発生しやすいかを知っておくことで、最小限の手間で最大限の効果を上げることができます。

最も効果的な予防策は、花後すぐの剪定です。混み合った枝を整理して株全体の風通しを良くすることで、病気や害虫が隠れる場所をなくし、発生そのものを抑えることができます。

それでも発生してしまった場合のために、以下の年間カレンダーを参考にしてください。

スクロールできます

| 時期 | 主な病害虫 | 症状とチェックポイント | 対策 |

|---|---|---|---|

| 春(3月~5月) |

アブラムシ ツツジグンバイ(発生初期) もち病 |

新芽の先に小さな虫が密集。 葉の裏に小さな虫がいないか確認。 新葉や蕾が白く膨らんでいないか。 |

発生初期に薬剤を散布。もち病の葉は見つけ次第取り除く。風通しを良くする。 |

| 夏(6月~8月) |

ツツジグンバイ(最盛期) ベニモンアオリンガ ハダニ |

葉の白いカスリ状の被害が拡大。 蕾や新芽に小さな穴が開いていないか。 葉全体が白っぽく、葉裏にクモの巣のようなものがないか。 |

葉裏までしっかり薬剤散布。ハダニは乾燥で増えるため、葉裏への散水(葉水)も効果的。 |

| 秋(9月~11月) |

ツツジグンバイ(再発生) カイガラムシ |

夏の被害が残っていないか再チェック。 枝に白い綿のようなものや、硬い殻のようなものが付着していないか。 |

落ち葉をきれいに掃除し、害虫の越冬場所をなくす。カイガラムシは歯ブラシなどでこすり落とす。 |

| 冬(12月~2月) | 越冬害虫(卵など) | 枝や幹の様子をよく観察。 | 休眠期に石灰硫黄合剤などを散布し、越冬している病原菌や害虫の卵を駆除する。 |

効果的な薬剤としては、ツツジグンバイやアブラムシのような吸汁性害虫には、植物に成分が浸透して効果が持続するオルトラン水和剤などの浸透移行性剤が有効です。幅広い害虫に効くスミチオン乳剤なども定番ですが、葉の裏まで丁寧に散布することが重要です。薬剤を使用する際は、必ず説明書をよく読み、適切な時期と濃度を守って使用してください。

初心者でも安心!育てやすいおすすめ品種

ツツジ栽培の第一歩でつまずかないためには、品種選びが非常に重要です。世の中には数えきれないほどのツツジの品種がありますが、中には栽培が難しいものも含まれます。ここでは、特に強健で育てやすく、ガーデニング初心者の方が最初の成功体験を得るのに最適な品種グループを2つご紹介します。

一つ目は「クルメツツジ(久留米躑躅)」の仲間です。江戸時代に福岡県の久留米で育種が進んだ品種群で、比較的小ぶりな花を株いっぱいに咲かせるのが特徴です。樹形もコンパクトにまとまりやすく、日本の気候によく合っているため、非常に育てやすいことで知られています。ピンク、赤、白、紫など花色も豊富で、庭を華やかに彩ってくれます。小さなスペースでも楽しめるため、鉢植えにも向いています。

二つ目は「ヒラドツツジ(平戸躑躅)」の仲間です。長崎県の平戸で古くから栽培されてきたケラマツツジなどを元に改良された品種群で、

何といってもその強健さが魅力

です。大気汚染や病害虫にも強く、生育旺盛なため、公園や街路樹の植え込みにも広く利用されています。花も大輪で見ごたえがあり、ダイナミックな景観を作りたい場合に最適です。成長が早いので定期的な剪定は必要ですが、その丈夫さから初心者でも安心して育てることができます。

ツツジの代わりになる?育てやすい代替庭木5選

ツツジの持つ魅力は大きいですが、酸性土壌の準備やペットへの配慮など、ご自身の庭の環境やライフスタイルには合わないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方のために、ツツジとはまた違った魅力を持ち、比較的育てやすいおすすめの代替庭木を5種類ご紹介します。

1. アセビ(馬酔木)

ツツジと同じツツジ科の植物で、酸性土壌を好む点は共通しています。しかし、アセビ自身も強い毒性を持つため、シカなどの食害に強く、病害虫の被害も受けにくいというメリットがあります。春先にスズランのような可愛らしい壺形の花を房状に咲かせ、和風・洋風どちらの庭にもマッチします。

2. クチナシ(梔子)

初夏に咲く純白の花と、甘く濃厚な香りが最大の魅力です。ツヤのある濃い緑の葉は常緑で、冬でも庭を彩ってくれます。やや酸性の土を好み、乾燥を嫌うため水やりには注意が必要ですが、大きな魅力があります。ただし、オオスカシバというガの幼虫がつきやすいので、その点だけは観察が必要です。

3. アベリア

とにかく強健で、初心者向けの庭木として絶大な信頼があります。土質をほとんど選ばず、病害虫にも非常に強いのが特徴です。初夏から秋まで非常に長い期間、小さな可愛らしい花を咲かせ続けます。生育が旺盛なので、樹形を保つためには定期的な剪定が必要ですが、その手間を補って余りある育てやすさです。

4. カルミア

金平糖のような蕾と、開いたときのパラソルのようなユニークな花模様が美しい、ツツジ科の植物です。アメリカシャクナゲとも呼ばれます。ツツジ同様に酸性土壌を好み、葉には毒性があります。夏の強い西日を嫌うなど、少しデリケートな面もありますが、他にはない個性的な花は庭の主役になるでしょう。

5. ジンチョウゲ(沈丁花)

早春に、遠くまで届く素晴らしい香りを漂わせることで知られています。常緑でコンパクトな樹形を保ちやすいため、管理は比較的楽です。ただし、移植を極端に嫌うため、一度植えたら動かせないという繊細さも持ち合わせています。また、樹液や実に毒性があるため、取り扱いには注意が必要です。

総括:「ツツジを庭に植えてはいけない」は正しい知識で乗り越えられる

この記事のまとめです。

- 「ツツジを庭に植えてはいけない」という言葉は、栽培を禁止するものではなく、特有の性質を知らないと失敗しやすいという警告である。

- 毒性の主な源はレンゲツツジに含まれるグラヤノトキシンであり、一般的な園芸品種は人への毒性が低い。

- しかし、犬や猫などのペットには多くの品種が有毒であり、誤食は深刻な中毒症状を引き起こす可能性がある。

- ツツジにはツツジグンバイやベニモンアオリンガといった特有の病害虫が発生しやすく、放置すると被害が拡大する。

- ツツジの根は地表近くに広がる「浅根性」であり、乾燥と過湿の両方に弱い性質を持つ。

- 栽培成功の鍵はpH4.0~5.5の酸性土壌を用意することであり、日本の一般的な庭土では土壌改良が必須である。

- 来年の花芽は、現在の花が終わった直後の夏に形成される。

- 秋や冬の剪定は来年の花芽を全て切り落とす行為であり、花が咲かない最大の原因となる。

- 剪定の最適期は花が終わった直後の5月下旬から6月中旬である。

- 新品種の中には種苗法で保護された「登録品種」があり、許可なく増殖して譲渡・販売することは法律で禁じられている。

- 地植えの際は、酸度未調整ピートモスや鹿沼土を用いて土壌を酸性に改良することが不可欠である。

- 年間を通じた病害虫の発生サイクルを理解し、予防的な管理と早期発見・対処が重要である。

- 初心者には、強健で育てやすいクルメツツジやヒラドツツジから始めるのがおすすめである。

- ツツジの栽培が難しい環境の場合、アセビやアベリアなど、特性の異なる代替庭木を検討するのも良い選択肢である。

- 正しい知識と適切な管理を行えば、ツツジはどんな庭でも美しく咲かせることができる魅力的な庭木である。