「コデマリを庭に植えてはいけない」という話、聞いたことありませんか?春に雪のような白い花を枝いっぱいに咲かせる、あの可憐な姿からは想像もつかない言葉ですよね。この記事では、その噂が立つ本当の理由を、園芸の専門家が徹底的に解き明かします。想像以上に大きく育つ成長力、放置すると花が咲かなくなる剪定のリスク、そして風通しが悪いと発生しがちな病害虫の問題など、知らずに植えて後悔しがちなポイントを詳しく解説。その上で、失敗しない植え付け場所の選び方から、毎年たくさんの花を楽しむための管理術、さらにはコデマリの代わりにおすすめの庭木まで、あなたの庭づくりを成功に導くための知識を余すところなくお伝えします。

- 「庭に植えてはいけない」と言われる4つの具体的な理由

- 失敗しないコデマリの植え付け場所と管理方法

- 毎年花を楽しむための剪定の時期とコツ

- コデマリの代わりにおすすめな育てやすい庭木5選

「コデマリを庭に植えてはいけない」と言われる本当の理由

- 想像以上に大きく育つ!成長スピードと最終樹高

- 放置はNG!花後の剪定を怠った場合のリスク

- 風通しが悪いと発生?病害虫(うどんこ病・アブラムシ)

- 根は大丈夫?家の基礎や配管への影響は

想像以上に大きく育つ!成長スピードと最終樹高

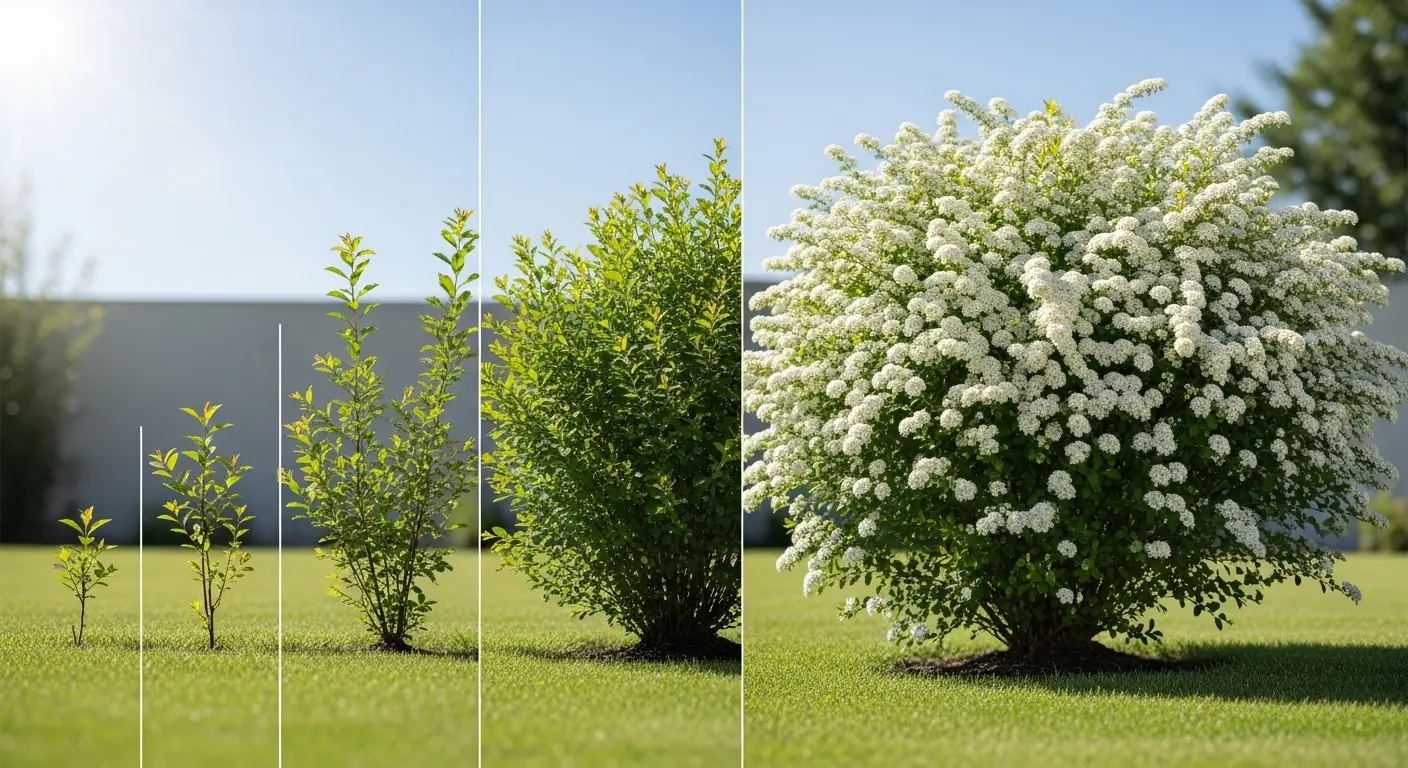

コデマリが「庭に植えてはいけない」と言われる最大の理由は、購入時の小さな姿からは想像もつかないほど大きく、そして旺盛に成長する点にあります。園芸店で可愛らしい鉢植えとして売られているコデマリですが、本来は地面に植えることでその真価を発揮する落葉低木です。

地植えにすると、コデマリは驚くほどのスピードで成長を始めます。数年もすれば、樹高は1.5mから2mほどに達し、横幅も同じくらいに広がります。特に問題となるのが、この「横幅」です。コデマリは株元から次々と新しい枝(シュート)を出し、「株立ち」というこんもりとした茂みを形成しながら大きくなります。このため、高さよりもその占有面積、つまり横への広がりが予想以上で、庭が狭い場合や、他の植物との距離を考えずに植えてしまうと、あっという間に周囲を圧迫してしまうのです。この「思ったより大きくなりすぎた」という経験が、「植えなければよかった」という後悔につながる最初の関門と言えるでしょう。

放置はNG!花後の剪定を怠った場合のリスク

コデマリの美しさを維持するためには、剪定が「選択」ではなく「必須」の作業であることも、「植えてはいけない」と言われる一因です。この剪定には、初心者の方が陥りやすい大きな落とし穴が二つあります。

一つ目は、剪定をしないことのリスクです。コデマリを放置して自然樹形に任せると、数年で枝が内側に密集し、風通しが極端に悪くなります。これにより、後述する病害虫の温床となるだけでなく、株の内側まで日光が届かなくなり、花つきが著しく悪化します。特に、5年以上経過した古い枝は花を咲かせる力が衰えるため、株全体が老化し、みすぼらしい姿になりがちです。

二つ目の落とし穴は、剪定時期の間違いです。コデマリは、その年に伸びた新しい枝に、夏から秋にかけて翌春咲く花芽を形成します。多くの庭木で一般的な、庭仕事がしやすい秋や冬に剪定をしてしまうと、せっかくできた花芽をすべて切り落としてしまうことになり、翌春は葉だけで花が全く咲かないという悲しい結果を招きます。この「剪定したら花が咲かなくなった」という失敗談が、コデマリは管理が難しいという印象を与え、「植えてはいけない」という話につながっているのです。

EL

EL風通しが悪いと発生?病害虫(うどんこ病・アブラムシ)

コデマリは本来、非常に丈夫で病害虫に強い植物です。しかし、それは適切な管理がされている場合に限られます。「庭に植えてはいけない」という声の背景には、剪定を怠った結果として発生する、いわば「人災」ともいえる病害虫の問題があります。

前述の通り、剪定をせずに放置すると、コデマリの株の内側は枝葉が密生し、風が全く通らない状態になります。この多湿な環境は、カビが原因の病気にとって最高の繁殖場所です。特に発生しやすいのが「うどんこ病」で、葉の表面に白い粉をまぶしたようなカビが広がり、光合成を妨げて生育を阻害します。

さらに、この密集した枝葉は害虫たちの格好の隠れ家となります。代表的なのがアブラムシやカイガラムシです。これらの害虫は、新芽や枝にびっしりと付着して樹液を吸い、株を弱らせるだけでなく、その排泄物が原因で「すす病」という別の病気を誘発することもあります。これらの病害虫は、コデマリが本来持っている弱点というよりは、管理不足が引き起こす二次的な問題なのです。つまり、風通しを良くするための剪定を適切に行っていれば、その発生リスクは大幅に減らすことができるのです。

根は大丈夫?家の基礎や配管への影響は

庭木を植える際に気になるのが、その根が建物の基礎や地中の配管に悪影響を与えないかという点です。コデマリに関しても、その旺盛な成長力から根への心配の声が聞かれますが、これには正確な理解が必要です。

まず結論から言うと、コデマリの根が健全なコンクリートの基礎を直接破壊するほどの力はありません。シラカシやケヤキのような大木とは異なり、コデマリはあくまで低木です。しかし、だからといって全く安心というわけではありません。注意すべきは、「植える場所との距離」です。

樹木の根は、水分や酸素を求めて伸びていきますが、障害物を避ける性質も持っています。ただし、基礎に既に存在するひび割れや、構造的に弱いブロック塀の基礎、深さが比較的浅い排水管などには、細い根が侵入し、成長するにつれて内部から圧迫し、破損を広げる可能性があります。コデマリは地上部が横に大きく広がるため、それを支える根も同様に浅く広く張る傾向があります。そのため、建物の基礎や配管から50cm以内といった極端に近い場所に植えるのは避けるべきです。最低でも2m、できれば3m以上離すことで、根に関するリスクはほぼ解消できると考えてよいでしょう。

庭に植えてはいけないは誤解?コデマリを上手に楽しむ管理術

- 失敗しない植え付け場所と時期の選び方

- 花を毎年咲かせる!剪定の基本と更新剪定のコツ

- 病害虫の予防と対策|農薬に頼らない方法も解説

- コデマリの代わりになる?おすすめの庭木5選

失敗しない植え付け場所と時期の選び方

これまで述べてきた「コデマリを植えてはいけない理由」は、実はそのほとんどが最初の植え付け場所の選定で回避できます。いわば、植え付けはコデマリ栽培の成否を分ける最も重要な作業なのです。ポイントは「日当たり」「風通し」「スペース」の3つです。

まず「日当たり」ですが、コデマリは日光を好む植物で、日当たりの良い場所で育てると花つきが格段に良くなります。ただし、夏の強い西日は苦手です。葉が焼けてしまったり、土壌が乾燥しすぎて株が弱る原因になるため、建物の東側や、午前中は日が当たるが午後は木陰になるような場所が理想的です。

次に「風通し」。これは病害虫の予防に直結します。壁際や植物が密集している場所は避け、空気がよどみなく流れる場所を選びましょう。これだけで、うどんこ病などのリスクを大幅に減らせます。

そして最も重要なのが「スペース」です。前述の通り、最終的に直径2mほどの茂みになることを想定し、十分な植え付け間隔を確保してください。植え付けの時期は、植物が休眠している2月中旬~3月、または10月~11月が最適です。この時期に植えることで、根へのダメージが少なく、スムーズに新しい環境に馴染んでくれます。

花を毎年咲かせる!剪定の基本と更新剪定のコツ

コデマリの剪定は、単に株を小さくするためだけに行うのではありません。「風通しの確保」と「株の若返り」という、毎年美しい花を咲かせ続けるための重要な目的があります。剪定の時期は花が終わった直後の5月~6月。この鉄則を守った上で、2つの剪定方法を使い分けましょう。

一つ目は「間引き剪定」です。これは毎年の基本となる手入れで、株の内側に向かって伸びる内向枝、他の枝と交差している交差枝、枯れている枝などを、必ず枝の付け根から切り落とします。これにより株全体の風通しと日当たりが改善され、病害虫の予防と、新しい枝の発生を促す効果があります。枝の途中で切るのではなく、不要な枝を元から取り除くのがポイントです。

二つ目は「更新剪定」です。コデマリは3~5年経った古い枝からは花が咲きにくくなります。そこで、数年に一度、花つきが悪くなった太くて木質化した古い枝を、地面の際(地際)からバッサリと切り戻します。一見、大胆すぎて心配になるかもしれませんが、コデマリは非常に萌芽力が強いため、根本から切っても夏までには新しい元気な枝が伸びてきて、翌年にはその枝にたくさんの花を咲かせます。これにより株全体が若返り、常に美しい花を楽しめるのです。

病害虫の予防と対策|農薬に頼らない方法も解説

コデマリの病害虫対策は、「予防」が8割、「駆除」が2割と心得ましょう。そして、その最も効果的な予防策が、これまで繰り返し述べてきた「剪定による風通しの確保」です。風通しが良い環境を保つだけで、うどんこ病やカイガラムシの発生は劇的に抑えられます。

それでも病害虫が発生してしまった場合の対策を、段階的に解説します。

レベル1:農薬を使わない物理的対策 アブラムシは、発生初期であればホースの強い水流で洗い流すだけでもかなりの効果があります。カイガラムシの成虫は硬い殻に覆われて薬剤が効きにくいため、数が少なければ古い歯ブラシなどでこすり落とすのが最も確実です。

レベル2:自然由来の資材を使う アブラムシやうどんこ病の予防・初期段階では、牛乳や木酢液を水で薄めてスプレーする方法もあります。ただし、効果は限定的で、あくまで補助的な手段と考えましょう。

レベル3:薬剤(農薬)を使用する 被害が広がってしまった場合は、適切な薬剤の使用を検討します。

- うどんこ病:サルバトーレMEやサプロール乳剤などの殺菌剤が有効です。発生初期の散布が重要です。

- アブラムシ・カイガラムシ:浸透移行性のある殺虫剤が効果的です。土に撒く粒剤タイプの「GFオルトラン粒剤」は、根から成分が吸収され、株全体に効果が持続するため予防にもなります。スプレータイプでは「ベニカXネクストスプレー」などがアブラムシと病気に同時に効くため便利です。カイガラムシは幼虫が発生する5月~7月に薬剤を散布するのが最も効果的です。

コデマリの代わりになる?おすすめの庭木5選

コデマリの魅力は好きだけれど、やはり成長の速さや剪定の手間が気になる…という方のために、同じように春の庭を彩ってくれる、育てやすい代替の庭木を5種類ご紹介します。それぞれの特性を比較して、ご自身の庭やライフスタイルにぴったりの一株を見つけてください。

|

庭木の種類 |

最終樹高・横幅 |

花の時期・色 |

剪定の難易度・要否 |

病害虫耐性 |

日照条件 |

特徴・メリット |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

コデマリ (比較用) |

1.5~2.0m |

4~5月・白 |

やや難・必須 |

普通 |

日向~半日陰 |

毬状の花が豪華。成長が早く、花後の剪定が必須。 |

|

ユキヤナギ |

1.0~2.0m |

3~4月・白 |

やや難・推奨 |

強い |

日向~半日陰 |

柳のようにしだれる枝に小花が咲く。コデマリ同様、花後の剪定で樹形を整える。 |

|

シモツケ |

0.6~1.0m |

5~7月・ピンク、白 |

易しい・推奨 |

強い |

日向~半日陰 |

コンパクトで管理が楽。新枝咲きのため冬の剪定も可能で初心者向き。 |

|

ヤマブキ |

1.0~1.5m |

4~5月・黄 |

易しい・ほぼ不要 |

非常に強い |

日向~半日陰 |

病害虫に非常に強く丈夫。枯れ枝整理程度で手間いらず。半日陰でもよく咲く。 |

|

アセビ |

1.0~1.5m |

2~4月・白、ピンク |

易しい・ほぼ不要 |

強い |

半日陰~日陰 |

常緑で成長が非常に遅い。日陰に強く、剪定の手間がほとんどかからない。有毒。 |

|

ジンチョウゲ |

0.6~1.0m |

2~3月・ピンク、白 |

易しい・原則不要 |

普通 |

半日陰 |

常緑で強い香りが魅力。非常にコンパクトで剪定不要だが、移植を極端に嫌う。 |

あなたの優先順位は?

- 剪定の手間を減らしたいなら:ヤマブキ、アセビ、ジンチョウゲが最適です。

- 日陰の場所を彩りたいなら:アセビが最も適しています。

- コンパクトに育てたいなら:シモツケ、ジンチョウゲがおすすめです。

総括:「コデマリを庭に植えてはいけない」は誤解!特性を知れば最高の庭木になる

この記事のまとめです。

- コデマリは「植えてはいけない」のではなく、特性の理解が必要な庭木である

- 成長が旺盛で、最終的に樹高・幅ともに1.5m~2mに達する

- 植え付け時には将来の大きさを考慮し、十分なスペース確保が不可欠である

- 剪定を怠ると枝が密集し、風通しが悪化する

- 風通しの悪化は、うどんこ病やアブラムシなどの病害虫発生の主因となる

- 花後の剪定を怠ると、古い枝の花つきが悪くなる

- 花芽は夏から秋に形成されるため、秋以降の剪定は翌年の花を失う原因となる

- 剪定の最適期は花が終わった直後の5月~6月である

- 剪定は、風通しを良くする「間引き剪定」と株を若返らせる「更新剪定」が基本である

- 根は広がるが、健全な基礎を破壊する力は弱く、リスクは植え付け場所の近さに依存する

- 強い西日を避け、日当たりと風通しの良い場所への植え付けが成功の鍵である

- 病害虫対策は剪定による予防が第一で、薬剤は補助的に使用する

- アブラムシには水流、カイガラムシにはブラシでの物理的駆除も有効である

- 代替樹木としてユキヤナギ、シモツケ、ヤマブキなどがある

- 各代替樹木には異なる特徴があり、自分の庭や管理能力に合わせて選ぶべきである