秋風にのってふわりと香る金木犀。その甘い香りに惹かれて「庭に植えたいな」と思いつつも、「金木犀 植えてはいけない」という言葉に不安を感じていませんか?ご安心ください、その噂はいくつかの誤解から生まれています。この記事では、なぜ植えてはいけないと言われるのか、その理由を一つひとつ丁寧に解説し、大きくなりすぎる、香りが強すぎる、害虫が心配といったすべての悩みを解決する具体的な管理方法を専門家の視点から徹底的にお伝えします。正しい知識を身につければ、金木犀はあなたの庭を彩る最高のシンボルツリーになります。

- 「植えてはいけない」と言われる5つの理由とその真相

- 後悔しないための植え付け場所選びと品種の選び方

- 大きさを自在に操るプロの剪定テクニックと年間管理

- 害虫を寄せ付けない健康な株を育てるための秘訣

金木犀を植えてはいけないと言われる理由と専門家による真相解説

- 理由①:大きくなりすぎるという最大の懸念

- 理由②:香りが強すぎてご近所迷惑になる?

- 理由③:害虫が発生しやすいという誤解

- 理由④:怖い花言葉や家相にまつわる迷信

- 理由⑤:強靭な根が家に影響を与える?

理由①:大きくなりすぎるという最大の懸念

金木犀を庭に迎える際、多くの方が最も心配されるのが「大きくなりすぎる」という点でしょう。確かに、金木犀は生育旺盛な樹木で、剪定をせずに放任すると樹高が7メートルから8メートル、時には10メートルを超える大木に成長することもあります。

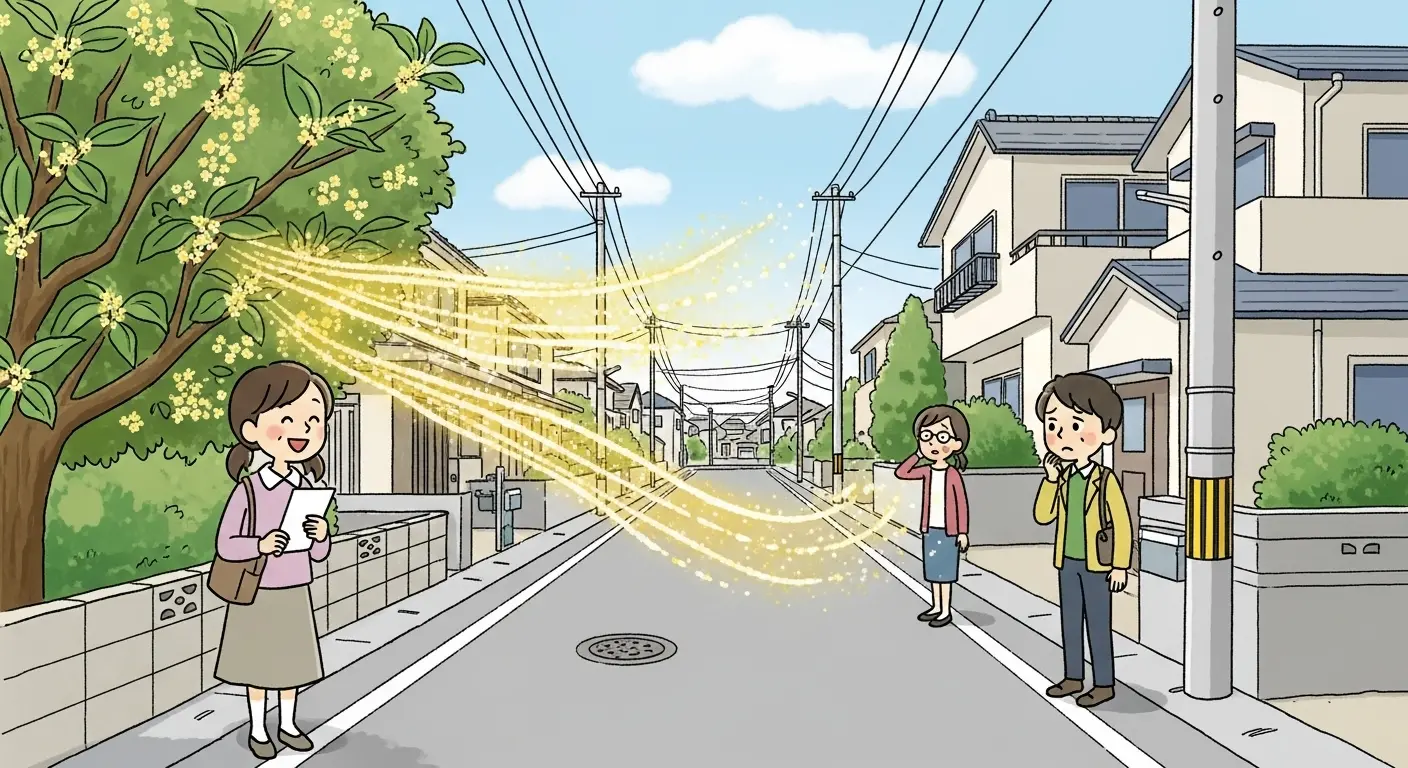

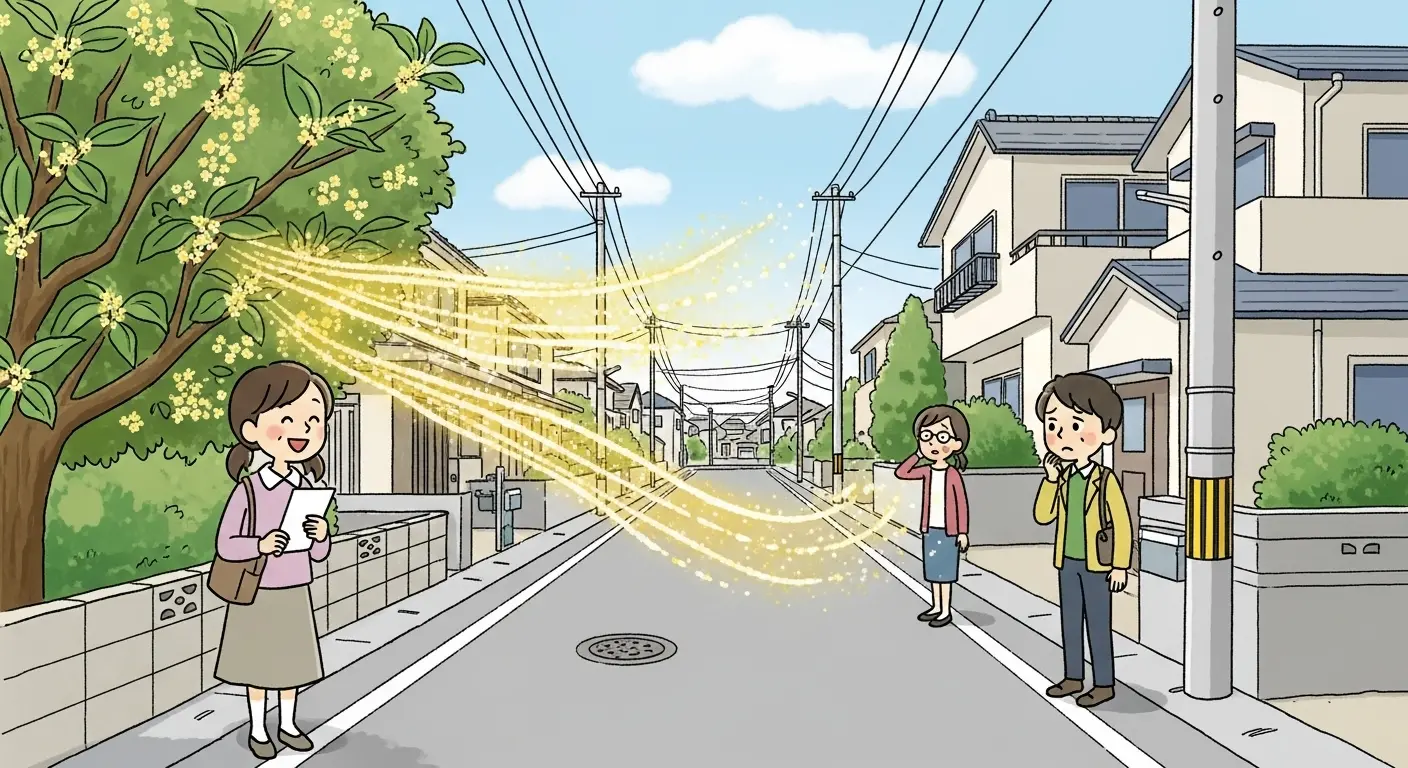

そうなると、庭の景観バランスが崩れるだけでなく、伸びすぎた枝が隣家の敷地に越境してしまったり、電線に触れてしまったりと、思わぬトラブルの原因になりかねません。また、大きくなりすぎた樹木は日当たりを遮り、他の植物の生育を妨げることもあります。

EL

EL実は、金木犀は成長スピードが比較的緩やかで、適切な剪定によって樹高や樹形をコンパクトに維持することが十分に可能です。問題は、そのポテンシャルを知らずに植えてしまい、気づいた頃には手に負えなくなっているケースが多いことにあります。つまり、植える前に「どのように管理していくか」という計画を立てることこそが、金木犀との長い付き合いを成功させる鍵となります。後ほど詳しく解説する剪定方法をマスターすれば、この最大の懸念は、むしろ理想の庭木を育てる楽しみに変わるはずです。

理由②:香りが強すぎてご近所迷惑になる?

秋の訪れを告げる金木犀の甘く濃厚な香りは、多くの人にとって心地よいものですが、その香りの強さが「植えてはいけない」と言われる理由の一つになることがあります。特に開花期である9月下旬から10月中旬にかけては、風に乗って遠くまで香りが届くほどです。

この香りが苦手な方や、化学物質過敏症など匂いに敏感な方にとっては、強すぎる香りが不快感や頭痛の原因となる可能性も否定できません。住宅が密集している地域では、自宅の庭で楽しむつもりの香りが、意図せず隣人への「香害」となってしまうケースも考えられます。こうした配慮から、特に都市部での地植えをためらう声が聞かれるのです。

例えば、白い花を咲かせる「ギンモクセイ(銀木犀)」や、クリーム色の花の「ウスギモクセイ(薄黄木犀)」は、金木犀特有の甘い香りを持ちながらも、その強さは控えめです。これらの品種を選ぶことで、ご近所に配慮しつつ、秋の香りを楽しむことができます。香りは個人の感じ方に差があるため、植え付けを検討する際は、家族や隣人とコミュニケーションをとるのも良い方法かもしれません。

理由③:害虫が発生しやすいという誤解

「金木犀は毛虫などの害虫がつきやすいから、植えない方がいい」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、金木犀にもカイガラムシやハダニ、アブラムシといった害虫が発生することはあります。特に、葉や枝が密集して風通しが悪くなると、病害虫の温床になりやすいのは事実です。

しかし、これは金木犀に限った話ではなく、多くの庭木に共通することです。「金木犀が特別に害虫を呼び寄せやすい」というのは、少し誤解を含んだ表現と言えるでしょう。

害虫問題の根本的な原因は、木の健康状態が損なわれていることにあります。例えば、日当たりが悪い場所に植えられていたり、剪定を怠って枝葉が鬱蒼と茂っていたりすると、木はストレスを感じ、抵抗力が弱まります。カイガラムシが多発するのは、まさに風通しが悪いという木からのSOSかもしれません。

逆に言えば、適切な場所に植え、定期的な剪定で風通しと日当たりを確保してあげれば、金木犀は本来持っている抵抗力を発揮し、害虫の被害を最小限に抑えることができます。害虫を恐れて植樹を諦めるのではなく、それを「木からの対話のシグナル」と捉え、健康管理の指標とする。この視点を持つことが、あらゆる植物を上手に育てるための秘訣です。具体的な害虫対策については、後のセクションで詳しく解説します。

理由④:怖い花言葉や家相にまつわる迷信

金木犀にまつわるネガティブなイメージには、その花言葉や家相(風水)が関係している場合があります。金木犀の花言葉には「謙虚」「気高い人」といったポジティブなものと並んで、「隠世(かくりよ)」という言葉があります。これは「あの世」や「死後の世界」を意味するため、どこか不吉で怖い印象を与えてしまうようです。

また、家相の世界では、その強い香りが「理性や判断力を鈍らせる」と考えられ、縁起の悪い「凶相」の木とされることがあるのも事実です。これらの文化的な背景が、「庭に植えるべきではない」という迷信につながっていると考えられます。

「隠世」という花言葉も、この邪気払いの力と、姿が見えなくても香りで存在がわかる神秘性に由来すると言われています。風水においても、鬼門である北東や裏鬼門の南西に植えることで、魔除けや金運アップの効果が期待できるという、まったく逆の吉相の解釈も存在するのです。

このように、金木犀の象徴的な意味は、見る人の視点によって「吉」にも「凶」にもなり得ます。むしろ、古くから人々の暮らしに寄り添い、多様な物語を生み出してきた文化的に豊かな木であることの証しと言えるでしょう。迷信に惑わされることなく、その美しい姿と香り、そして豊かな文化性を楽しむのが現代的な向き合い方ではないでしょうか。

理由⑤:強靭な根が家に影響を与える?

見過ごされがちですが、非常に重要なのが金木犀の根の張り方です。地上部の成長が旺盛な樹木は、当然ながら地下の根も力強く広がります。金木犀の根は、土の中で広範囲に張り巡らされ、その力は時としてコンクリートをも持ち上げることがあります。

このため、建物の基礎のすぐ近くや、駐車スペースのコンクリートのそば、あるいは地下に水道管やガス管が埋設されている場所の真上などに植えてしまうと、将来的に深刻な問題を引き起こす可能性があります。数年、数十年という長い時間をかけて成長した根が、基礎にひび割れを生じさせたり、配管を破損させたりするリスクがあるのです。

このリスクを回避するためには、植え付け前の場所選びがすべてと言っても過言ではありません。建物の基礎からは最低でも3〜5メートルは離すことを推奨します。また、地下埋設物の位置が不明な場合は、事前に図面で確認するか、専門業者に相談することが賢明です。

地上部の枝葉の広がりだけでなく、地下の根の広がりもイメージして、十分なスペースを確保できる場所に植えること。この「未来を見据えた計画性」こそが、家と庭、そして金木犀が末永く共存するための絶対条件となります。

【完全ガイド】金木犀を植えて後悔しないための育て方と管理術

- 後悔しないための植え付け場所と時期

- 基本の管理:水やりと肥料の年間スケジュール

- 大きさを操る!プロが教える剪定の技術

- 鉢植えでコンパクトに楽しむ管理方法

- 寒冷地での冬越し対策と注意点

後悔しないための植え付け場所と時期

金木犀の栽培で成功するかどうかの8割は、最初の植え付けで決まると言っても過言ではありません。一度地植えにすると移植を嫌う性質があるため、最初の場所選びは慎重に行いましょう。

まず最も重要なのが日当たりです。金木犀は日光を好む植物で、日照不足は花付きの悪化や、ひょろひょろとした弱い株になる原因となります。最低でも半日以上は直射日光が当たる、明るい場所を選んでください。ただし、強すぎる西日は葉焼けを起こすことがあるため、午前中に光が当たる東側や南側が理想的です。

次に土壌です。水はけと水もちのバランスが良い、肥沃な土を好みます。植え穴を掘る際は、掘り上げた土に腐葉土や堆肥を3割ほど混ぜ込み、土壌を改良しておきましょう。水はけが悪い土地では、根腐れの原因となります。

そして、前のセクションで強調したように、建物や配管からの距離を十分に確保してください。将来の木の大きさを想像し、枝葉が広がるスペースはもちろん、地下の根が伸びる範囲も考慮して、最低でも壁から3メートル以上は離れた場所に植えるのが賢明です。

植え付けの最適な時期は、木の成長が穏やかな春(3月〜4月)か秋(10月〜11月)です。寒さにやや弱い性質があるため、寒冷地では冬の寒さが来る前の秋植えよりも、十分に根を張る時間が確保できる春植えの方が安心です。植え付け後は、根付くまでの約1年間、土が乾きすぎないように水やりを忘れないようにしましょう。

基本の管理:水やりと肥料の年間スケジュール

金木犀を健やかに育て、毎年たくさんの花を楽しむためには、水と栄養の適切な管理が欠かせません。年間のリズムを掴んで、最適なタイミングで手入れを行いましょう。

水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。 地植えの場合、一度根付いてしまえば、夏の極端に乾燥する時期を除いて、自然の降雨に任せてしまって大丈夫です。ただし、植え付け後1〜2年の若い木は、まだ根が十分に張っていないため、土の乾燥に注意し、定期的に水やりをしてください。 鉢植えの場合は土が乾きやすいため、特に春から秋の成長期は水切れに注意が必要です。土の表面を指で触って乾いていたら、忘れずに水を与えましょう。冬場は成長が緩やかになるため、水やりの頻度は控えめにします。

肥料は、年に2〜3回、適切な時期に与えるのが効果的です。

- 寒肥(かんごえ):2月〜3月。春からの成長に備えるための重要な元肥です。油かすや鶏ふんなどの有機質肥料を、幹の周囲に掘った溝に施します。

- お礼肥(おれいごえ):花が終わった後の10月下旬〜11月。花を咲かせるために使った体力を回復させ、来年の花芽の元を作るための肥料です。リン酸(P)やカリウム(K)を多く含む、緩効性の化成肥料を与えます。

- 追肥(ついひ):4月〜5月の新芽が伸びる時期に、株の様子を見て元気がないようであれば、即効性のある液体肥料などを与えても良いでしょう。

大きさを操る!プロが教える剪定の技術

金木犀の管理において最も重要で、かつ最も奥深いのが剪定です。これをマスターすれば、木の大きさを理想的なサイズに保ち、毎年たくさんの花を咲かせ、病害虫の予防にも繋がります。金木犀の剪定は、年に2回行うのが基本です。

1. 弱剪定(花後の手入れ):10月下旬〜11月 花が咲き終わった直後に行う軽い剪定です。この時期の目的は、伸びすぎて樹形を乱している枝や、花がついた枝の先端を軽く切り詰めることです。今年花が咲いた枝の先端から2〜3節(葉が対になって出ている部分)を残して切り戻すことで、来年の花芽がつきやすくなります。あくまで樹形を整える程度にとどめ、深く切りすぎないように注意しましょう。

2. 強剪定(本格的な手入れ):2月〜4月上旬 新芽が動き出す前に行う、本格的な剪定です。木全体の大きさを一回り小さくしたり、混み合った枝を整理したりするのが目的です。この時期には、以下の「透かし剪定」を重点的に行います。

透かし剪定のポイント

- 内向きの枝や交差した枝を根元から切る:木の内部への日当たりと風通しを良くします。これが病害虫予防に直結します。

- 真上に勢いよく伸びる枝(徒長枝)を切る:樹形を乱し、他の枝の養分を奪うため、根元から切り取ります。

- 枯れ枝や弱々しい枝を取り除く:健全な枝に養分を集中させます。

金木犀は上部の枝ほどよく伸びる性質があるため、剪定する際は上を強めに、下を弱めに刈り込むと、美しい円錐形や卵型の樹形を保つことができます。毎年少しずつ手を入れることが、大きな失敗をしないコツです。

鉢植えでコンパクトに楽しむ管理方法

「庭はないけれど、あの香りを楽しみたい」という方には、鉢植えでの栽培がおすすめです。鉢植えなら、ベランダや玄関先など限られたスペースでも育てることができ、木の大きさをより簡単にコントロールできるという大きなメリットがあります。

まず、鉢選びが重要です。金木犀は根の張りが旺盛なので、購入した苗木の根鉢よりも一回りか二回り大きな鉢を用意しましょう。ただし、いきなり大きすぎる鉢に植えると、土が乾きにくく根腐れの原因になるため注意が必要です。素材は通気性の良いテラコッタ(素焼き)鉢などが適しています。

用土は、市販の花木用の培養土を使うのが最も手軽で確実です。自分で配合する場合は、赤玉土(小粒)7:腐葉土3の割合で混ぜたものが基本となります。

鉢植え管理の年間サイクル

- 置き場所:春、秋、冬は日当たりの良い場所に置きます。夏の強い日差しは葉焼けの原因になるため、半日陰に移動させると良いでしょう。

- 水やり:地植えよりも乾燥しやすいため、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。特に夏場は水切れに注意してください。

- 肥料:地植えと同様に、2月〜3月の寒肥と、花後のお礼肥を与えます。鉢植えは肥料が流れやすいので、春と秋の成長期に緩効性肥料を追肥するとさらに効果的です。

- 植え替え:2〜3年に一度、春(3月〜4月)に行います。鉢から抜いた根鉢の周りの古い土を3分の1ほど落とし、傷んだ根や黒ずんだ根を切り詰めてから、新しい土で一回り大きな鉢に植え替えます。これを怠ると根詰まりを起こし、生育が悪くなります。

鉢植えの場合も、剪定は地植えと同様に花後と早春に行います。定期的な植え替えと剪定を組み合わせることで、樹高を1〜2メートル程度に保ちながら、毎年花を楽しむことが可能です。

寒冷地での冬越し対策と注意点

金木犀はもともと中国南部が原産の温暖な地域の植物で、耐寒性はやや弱い部類に入ります。関東以南の暖地であれば地植えでも問題なく冬越しできますが、東北地方や北海道、標高の高い寒冷地で育てる場合は、冬の寒さ対策が必須となります。

鉢植えの場合 寒冷地で金木犀を育てる最も安全な方法は、鉢植えにして冬場は室内に取り込むことです。霜が降り始める前に、日当たりの良い窓辺などに移動させましょう。ただし、暖房の風が直接当たる場所は乾燥しすぎて葉を落とす原因になるため避けてください。室内では水やりを控えめにし、土が乾いてから数日経って与える程度にします。春になり、遅霜の心配がなくなったら再び屋外に出します。

地植えの場合 どうしても地植えで挑戦したい場合は、まず植え付け場所を工夫することが大切です。冬の冷たい北風が直接当たらない、建物の南側や塀の内側などを選びましょう。

地植えの具体的な防寒対策

- マルチング:株元(根が張っている範囲)を、腐葉土やバークチップ、敷き藁などで10cmほどの厚さに覆います。これにより、地面の凍結を防ぎ、根を寒さから保護します。

- 幹巻き:若い木の幹は特に寒さに弱いため、藁やジュート(麻布)などを巻きつけて保護します。

- 不織布や寒冷紗で覆う:木全体をすっぽりと不織布や寒冷紗で覆うのが最も効果的です。支柱を数本立ててから覆うと、枝葉に布が直接触れず、傷みを防げます。

これらの対策を施しても、寒さが厳しい地域では枝先が枯れ込むことがあります。その場合は、春になってから枯れた部分を剪定で取り除いてください。品種としては、一般的な金木犀よりも耐寒性がやや強いとされるギンモクセイを選ぶのも一つの手です。

総括:金木犀を植えてはいけないは誤解、正しい知識で最高の庭木に

この記事のまとめです。

- 金木犀を「植えてはいけない」という言説は、その成長力や香りの強さ、文化的背景から生まれた誤解に基づくものである

- 最大の懸念である「大きくなりすぎる」問題は、年2回の適切な時期の剪定によって完全に管理可能である

- 香りの強さが懸念される場合は、ギンモクセイなど香りが穏やかな品種を選択することで対応できる

- 害虫の発生は木の不健康のサインであり、日当たりと風通しを確保する基本的な管理が最も効果的な予防策となる

- 「隠世」という花言葉や家相の凶相説は一面的な解釈であり、同時に「邪気払い」の縁起木として神社仏閣に植えられる歴史も持つ

- 根の成長による建物への影響は実在するリスクであり、基礎から十分な距離を確保して植える計画性が不可欠である

- 植え付けの最適地は、半日以上日が当たる、水はけの良い場所である

- 植え付け時期は、暖地では春か秋、寒冷地では春が推奨される

- 肥料は、春の成長を促す「寒肥」と、花後の体力を回復させる「お礼肥」の年2回が基本である

- 剪定の最適期は、花後の弱剪定(10-11月)と、新芽前の強剪定(2-4月)である

- 夏場の剪定は花芽を切り落とすため、絶対に行ってはならない

- 剪定時は、枝の葉を全て落とさないことが枝枯れを防ぐ鉄則である

- 鉢植え栽培は、省スペースで大きさを管理しやすく、ベランダ園芸にも適している

- 鉢植えは2〜3年に一度の植え替えと根の整理が必須である

- 寒冷地では、鉢植えにして冬は室内へ取り込むか、地植えの場合はマルチングや不織布で防寒対策を施す必要がある