ゼオライトは園芸で土壌改良や根腐れ防止に役立つ便利な資材ですが、その危険性について心配する声も聞かれます。ゼオライトを園芸で入れすぎたらどうなりますか、また、ゼオライトは発がん性がありますかといった安全性に関する疑問は尽きません。この記事では、ゼオライトの園芸上の効果は何ですかという基本的な問いから、ゼオライトの原料は何ですか、ゼオライトが吸着するものは何か、そして土に混ぜるとどうなるのかといった具体的な特性までを掘り下げて解説します。さらに、ゼオライトはダニに効果がありますか、使い回しできますか、そして最終的な捨て方はどうすればよいのかなど、園芸愛好家が抱えるあらゆる疑問に答え、ゼオライトを安全かつ効果的に活用するための知識を提供します。

- ゼオライトの基本的な性質と園芸における効果

- ゼオライトにまつわる危険性や発がん性の真偽

- 土壌改良や根腐れ防止など具体的な使い方

- 安全な使用量や再利用、正しい捨て方

ゼオライトの園芸利用と危険性の真相

- ゼオライトの原料は何ですか

- ゼオライトは発がん性がありますか

- ゼオライトの園芸上の効果は何ですか

- ゼオライトが吸着するものは何ですか

- ゼオライトを土に混ぜるとどうなる

ゼオライトの原料は何ですか

ゼオライトの原料は、主に火山活動によって生成された天然の鉱物です。具体的には、火山灰や火山岩が湖や海の底に堆積し、長い年月をかけて水や地熱の影響を受けることで化学変化を起こして形成されます。この鉱物は「沸石(ふっせき)」とも呼ばれ、主成分はアルミニウム、ケイ素、酸素からなるアルミノケイ酸塩です。

ゼオライトの最大の特徴は、その結晶構造にあります。内部には目に見えないほど微細な穴(多孔質構造)が無数に存在しており、この構造がゼオライトに様々な機能をもたらしています。言ってしまえば、非常に小さなスポンジのような構造をイメージすると分かりやすいかもしれません。

ゼオライトには、自然界に存在する「天然ゼオライト」と、特定の用途に合わせて人工的に合成される「合成ゼオライト」の2種類があります。園芸で一般的に利用されているのは、主に「クリノプチロライト」という種類の天然ゼオライトです。これは比較的安価で、土壌改良や根腐れ防止といった園芸用途に適した性質を持っているため、広く普及しています。

ゼオライトの原料まとめ

- 主原料: 火山灰などが変質してできた天然の鉱物(沸石)

- 主成分: アルミノケイ酸塩(アルミニウム、ケイ素、酸素)

- 種類: 天然ゼオライトと合成ゼオライトがあり、園芸用は主に天然ゼオライト(クリノプチロライト)

このように、ゼオライトは自然由来の素材であり、そのユニークな構造が園芸における様々な効果の源となっているのです。

ゼオライトは発がん性がありますか

ゼオライトの安全性、特に発がん性について心配される方がいらっしゃいますが、園芸用として一般的に流通しているゼオライト(クリノプチロライトなど)に発がん性が認められたという報告は現在のところありません。

この結論の根拠として、いくつかの公的な機関の見解を挙げることができます。

まず、世界保健機関(WHO)の外部組織である国際がん研究機関(IARC)は、様々な物質の発がん性リスクを評価し、分類しています。その中で、一部の繊維状ゼオライトである「エリオン沸石」はグループ1(人に対して発がん性がある)に分類されています。しかし、これは特殊な種類であり、園芸用として市販されている一般的な粒状のゼオライト(非繊維性)は、このエリオン沸石とは全く異なるものです。

実際に、提供された情報の中にも「IRAC(IARCの誤記と思われます)ではエリオン沸石以外のゼオライトを人に対して発がん性に分類できないとしています」という記述があり、これはIARCが一般的なゼオライトを発がん性物質として特定していないことを示しています。

粉塵の吸入には注意が必要

ただし、一点注意すべきなのは粉塵の取り扱いです。ゼオライトは鉱物であるため、細かい粉末状のものを扱う際には粉塵が舞い上がることがあります。どのような鉱物の粉塵であっても、大量に長期間吸い込み続けることは呼吸器系に負担をかける可能性があります。安全データシート(SDS)においても、長期または反復的なばく露による呼吸器への障害のリスクが指摘されています。

このため、ゼオライトを土に混ぜる際など、粉塵が気になる場合は以下の対策をおすすめします。

- マスクを着用する

- 屋外や換気の良い場所で作業する

- あらかじめ霧吹きなどで軽く湿らせてから扱う

EL

EL結論として、通常の園芸用途で、適切な取り扱いを守っていれば、ゼオライトの発がん性を過度に心配する必要はないと言えるでしょう。

ゼオライトの園芸上の効果は何ですか

ゼオライトが園芸で重宝される理由は、その多孔質構造がもたらす多様な効果にあります。言ってしまえば、土壌環境を改善するための「万能サポーター」のような存在です。主な効果は以下の通りです。

1. 土壌の通気性と排水性の向上

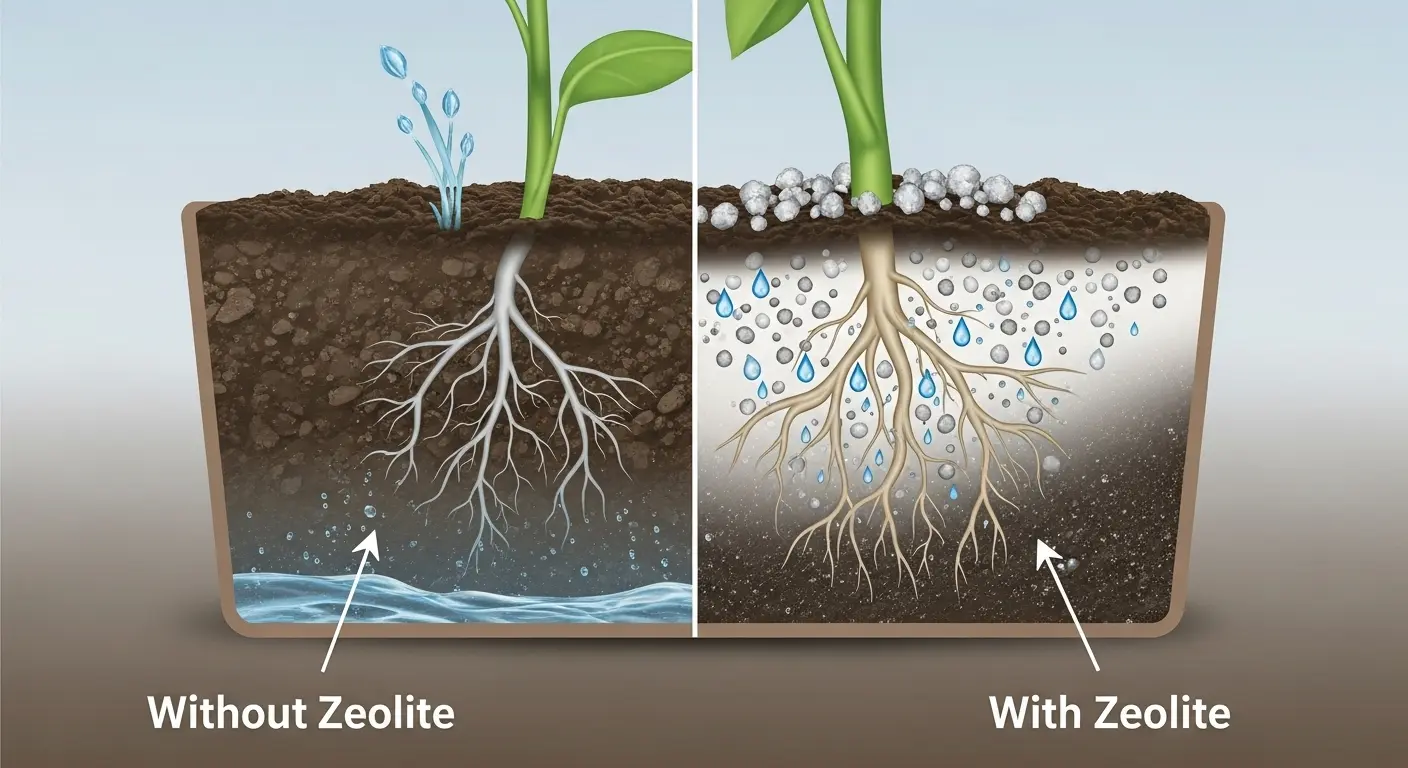

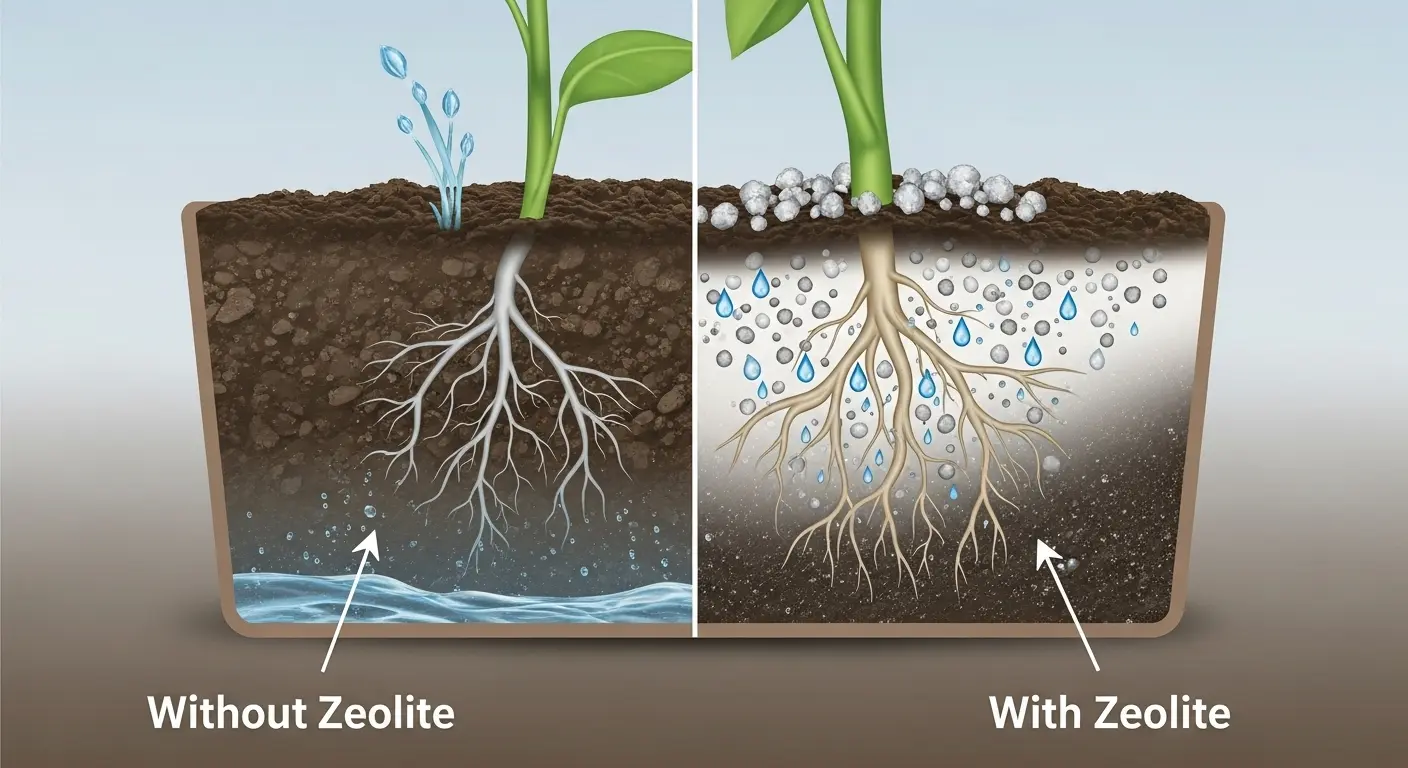

ゼオライトの粒を土に混ぜ込むことで、土の粒子間に隙間が生まれます。これにより、土が固くなるのを防ぎ、空気の通り道(通気性)と水の通り道(排水性)を確保します。特に粘土質で水はけの悪い土壌には効果的で、植物の根が呼吸しやすくなります。

2. 根腐れ防止

前述の通気性・排水性の向上に加え、ゼオライト自体が余分な水分を吸収する能力を持っています。水のやりすぎや長雨などで土が過湿状態になった際に、ゼオライトが水分を一時的に保持してくれるため、根が常に水浸しになるのを防ぎ、根腐れのリスクを大幅に軽減します。このため、鉢底石の代わりとして鉢の底に敷く使い方も非常に有効です。

3. 保水性と保肥性の向上

排水性を高める一方で、ゼオライトは自身の微細な穴に水分や肥料成分を蓄える能力も持っています。これを保水性・保肥性と呼びます。土が乾燥してきたときには蓄えた水分を放出し、植物が必要とするときに肥料成分をゆっくりと供給します。これにより、水やりの頻度を減らしたり、与えた肥料が雨水で流れ出てしまうのを防いだりする効果が期待できます。特に、砂質で水持ちの悪い土壌の改良に適しています。

4. 水質浄化と消臭効果

ゼオライトは、その構造内にアンモニアなどの物質を吸着する能力(イオン交換能力)を持っています。このため、水耕栽培(ハイドロカルチャー)の水にゼオライトを入れておくと、水の腐敗を防ぎ、水換えの頻度を減らすことができます。また、土の表面に撒くことで、土壌の嫌な臭いを和らげる消臭効果も期待できます。

ゼオライトの主な園芸効果

- 土壌改良: 通気性・排水性を良くして土をふかふかにする。

- 根腐れ防止: 過剰な水分を吸収し、根の酸欠を防ぐ。

- 保水・保肥: 水分や肥料を蓄え、必要な時に供給する。

- 水質浄化: 水の腐敗や臭いを防ぐ。

これらの効果から、ゼオライトは観葉植物、多肉植物、野菜作りまで、幅広い植物の栽培環境を改善するために利用されています。

ゼオライトが吸着するものは何ですか

ゼオライトの最大の特徴は、その微細な穴(多孔質構造)が持つ強力な「吸着能力」です。この能力によって、様々な物質を取り込むことができます。ゼオlightが吸着するものは多岐にわたりますが、園芸やその他の分野で特に重要とされるのは以下のものです。

1. 水分

ゼオライトは、自身の構造内に多くの水分を保持することができます。この性質により、土壌の保水性を高めるだけでなく、湿気が多い場所では湿気を吸い取る除湿剤としても機能します。園芸においては、土壌の水分バランスを整える重要な役割を担います。

2. アンモニア

ゼオライトは、アンモニウムイオン(NH₄⁺)に対して非常に高い吸着能力を持っています。これは「イオン交換能」と呼ばれる性質によるものです。アンモニアは、有機物が分解される際に発生する臭いの原因物質の一つです。このため、ゼオライトは以下のような用途で活用されています。

- 園芸: 土壌のアンモニアガスを吸着し、根へのダメージを防ぐ。

- 水槽: 魚の排泄物から発生する有害なアンモニアを吸着し、水質を浄化する。

- 畜産・ペット用品: 家畜の糞尿や猫のトイレ砂の消臭剤として利用される。

3. 肥料成分(陽イオン)

肥料に含まれるカリウム(K⁺)やマグネシウム(Mg²⁺)、カルシウム(Ca²⁺)といった陽イオン(プラスの電気を帯びたイオン)を一時的に吸着し、保持する能力があります。これを「保肥性」と呼びます。ゼオライトはこれらの栄養素を蓄え、植物が必要とするタイミングでゆっくりと放出するため、肥料の効果を持続させ、無駄なく利用することができます。

4. 重金属イオン

ゼオライトは、鉛(Pb²⁺)やカドミウム(Cd²⁺)といった人体や植物にとって有害な重金属イオンを吸着する能力も持っています。この性質は、主に工業排水の処理や汚染された土壌の浄化など、環境改善の分野で応用されています。

吸着の選択性について

ゼオライトは、様々な陽イオンを吸着しますが、その吸着力には優先順位(選択性)があります。一般的に、セシウムや鉛のような特定のイオンに対して高い親和性を示すことが知られています。この選択的な吸着能力が、ゼオライトの多様な用途を可能にしているのです。

このように、ゼオライトは水分から臭いの元、肥料成分、さらには有害物質まで、様々なものを吸着する能力を持っており、その特性が園芸をはじめとする幅広い分野で活かされています。

ゼオライトを土に混ぜるとどうなる

ゼオライトを土に混ぜ込むと、土壌の物理的・化学的性質が改善され、植物にとって格段に育ちやすい環境が作られます。具体的には、以下のような変化が起こります。

1. 土がふかふかになり、根が伸びやすくなる

ゼオライトは硬い多孔質の粒子であるため、土に混ぜることで土の粒子間に隙間ができます。これにより、土全体が団粒構造のようになり、通気性と排水性が向上します。

- 粘土質の重い土の場合: 土が固まるのを防ぎ、水はけが良くなります。根が酸素を取り込みやすくなり、根腐れのリスクが減ります。

- 砂質でサラサラの土の場合: 土の粒子同士を繋ぎとめる役割を果たし、適度な保水性をもたらします。

結果として、植物の根がスムーズに張ることができ、健全な成長の土台ができます。

2. 水やりや肥料の管理が楽になる

前述の通り、ゼオライトは「保水性」と「保肥性」を同時に高めるという、一見矛盾したような優れた特性を持っています。

- 保水性: ゼオライトの微細な穴が水分を蓄えるため、土が乾燥しにくくなります。これにより、水やりの回数を減らすことができ、特に夏場の水管理が楽になります。

- 保肥性: 与えた肥料の成分(特にカリウムやアンモニウムなど)を吸着し、雨水などで流れ出てしまうのを防ぎます。そして、植物が必要とする分だけゆっくりと供給するため、肥料の効果が長持ちし、肥料焼けのリスクも軽減されます。

3. 土壌のpHを安定させる

ゼオライトには、土壌のpH(酸度)が急激に変化するのを和らげる「緩衝能」という働きがあります。多くの植物は弱酸性から中性の土壌を好みますが、肥料のやりすぎや酸性雨などによって土壌のpHは偏りがちです。ゼオライトを混ぜておくことで、pHの変動が穏やかになり、植物にとって快適な環境を維持しやすくなります。

土に混ぜる際の目安

ゼオライトを土に混ぜる際の一般的な目安は、用土全体の10%~20%程度です。植物の種類や元の土の状態に合わせて調整しましょう。例えば、根腐れしやすい多肉植物やサボテンには少し多めに、逆に乾燥を嫌う植物には少なめにするなどの工夫が有効です。

このように、ゼオライトを土に混ぜることは、土壌の物理性を改善し、水と栄養の管理を効率化させ、植物が元気に育つための基盤を整える、非常に効果的な方法なのです。

ゼオライトの園芸での危険を避ける使い方

- ゼオライトを園芸で入れすぎたらどうなりますか

- ゼオライトはダニに効果がありますか

- ゼオライトは使い回しできますか

- ゼオライトの捨て方はどうしますか

- ゼオライトの園芸での危険性を知り安全に使う

ゼオライトを園芸で入れすぎたらどうなりますか

ゼオライトは園芸において多くのメリットをもたらす資材ですが、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で、入れすぎてしまうと逆に植物の生育に悪影響を及ぼす可能性があります。主なデメリットは以下の3つです。

1. 根腐れの原因になる

ゼオライトには高い保水性がありますが、これが過剰になると問題を引き起こします。特に、元々水はけの悪い土にゼオライトを大量に加えると、土全体の排水能力が追いつかなくなります。その結果、土が常にジメジメとした過湿状態になり、根が酸素を十分に吸収できずに窒息し、根腐れを起こしやすくなります。これは、ゼオライトのメリットである「保水性」が、デメリットに転じてしまう典型的な例です。

2. 土壌がアルカリ性に傾くことがある

ゼオライトの種類によっては、土壌のpHをアルカリ性に傾ける性質を持つものがあります。多くの植物は弱酸性の土壌を好むため、土壌がアルカリ性に傾くと、鉄やマンガンなどの微量要素が溶け出しにくくなり、植物がそれらを吸収できなくなります。これにより、葉が黄色くなるなどの栄養欠乏(クロロシス)の症状が現れることがあります。

3. 栄養素の吸収を妨げる

ゼオライトの「保肥性」は、肥料成分を保持する良い効果ですが、これも度を越すと問題になります。ゼオライトを過剰に入れると、植物が必要とする肥料成分まで強力に吸着してしまい、根が栄養を吸収するのを妨げてしまう可能性があります。せっかく与えた肥料がゼオライトにばかり捕らえられ、植物に届かないという本末転倒な事態になりかねません。

入れすぎを防ぐためのポイント

- 使用量を守る: 最も重要なことです。一般的な目安である用土全体の10%~20%を守りましょう。初めて使う場合は、少なめの10%程度から試してみるのが安全です。

- 植物の種類を考慮する: 多肉植物やサボテンなど、乾燥を好む植物には少し多めでも問題ない場合がありますが、一般的な草花や観葉植物には入れすぎないよう注意が必要です。

- 土壌の状態を確認する: 元の土が粘土質で水はけが悪い場合は、ゼオライトの量を控えめにするか、パーライトや腐葉土など他の土壌改良材と組み合わせてバランスを取ることが大切です。

ゼオライトは正しく使えば非常に有用な資材です。その特性を理解し、適切な量を守って使用することが、植物を健康に育てるための鍵となります。

ゼオライトはダニに効果がありますか

ゼオライトがダニに対して直接的な殺虫効果や忌避効果を持つかというと、残念ながら、そのような効果は期待できません。ゼオライトは農薬や殺虫剤ではないため、植物に付着したハダニなどを駆除する力はありません。

しかし、直接的な効果はないものの、間接的にダニが発生しにくい環境を作る手助けをすることは可能です。その理由は、ゼオライトが持つ「吸湿性」と「通気性の改善効果」にあります。

ハダニをはじめとする植物の害虫の多くは、高温多湿で風通しの悪い環境を好んで発生・繁殖します。ここでゼオライトが役立ちます。

- 土壌表面の湿度を下げる

鉢土の表面をゼオライト(特に化粧砂として使われる細かい粒のもの)でマルチング(覆うこと)すると、土壌表面の余分な湿気をゼオライトが吸収してくれます。これにより、土の表面が乾いた状態に保たれやすくなり、湿気を好むコバエやトビムシ、そして一部のダニ類が寄り付きにくい環境を作ることができます。 - 株元の通気性を良くする

土にゼオライトを混ぜ込むことで土全体の通気性が良くなります。これにより、植物の株元が蒸れにくくなり、病害虫が発生しにくい健康な状態を維持しやすくなります。

あくまで「予防」としての役割

重要なのは、これらの効果はあくまで「発生を抑制する」「発生しにくい環境を作る」という予防的な側面に過ぎないということです。もし既にハダニなどが大量に発生してしまった場合は、ゼオライトで対処しようとせず、専用の薬剤を使用したり、葉水で洗い流したりといった適切な駆除方法を取る必要があります。

結論として、ゼオライトはダニの駆除剤ではありませんが、土壌の湿度管理や通気性改善を通じて、害虫が好まない環境作りに貢献する資材と理解しておくと良いでしょう。

ゼオライトは使い回しできますか

結論から言うと、ゼオライトは条件付きで使い回し(再利用)することが可能です。ゼオライトは天然の鉱物であるため、腐葉土のように分解されたり腐ったりすることはありません。しかし、その効果を維持したまま安全に再利用するためには、いくつかのポイントと注意点があります。

ゼオライトを再利用するための手順

ゼオライトの最大の特徴である吸着能力は、長期間使用するうちに老廃物や塩類、余分な肥料成分などを吸着し、徐々に低下していきます。この能力をある程度回復させるために、以下の手順で再生処理を行います。

- 洗浄: 土から取り出したゼオライトを、ふるいなどを使って土や根のカスを丁寧に取り除きます。その後、バケツなどに入れて流水でよく洗い、表面や内部に付着した汚れを洗い流します。

- 乾燥: 洗浄したゼオライトを、新聞紙などの上に広げ、天日干しで完全に乾燥させます。太陽光に当てることで殺菌効果も期待できます。カラカラに乾かすことで、吸着していた水分や一部の臭い成分が放出され、吸着能力が回復します。

この処理を行うことで、ゼオライトを再び土壌改良材や鉢底石として使用することができます。

ゼオライトを再利用する際の注意点

ただし、どのような場合でも再利用できるわけではありません。以下のケースでは、再利用を避けた方が賢明です。

- 病気や害충が発生した植物に使っていた場合

洗浄や天日干しだけでは、病原菌や害虫の卵が完全に除去できない可能性があります。知らずに再利用すると、新しい植物に病害虫を移してしまうリスクがあるため、このような場合は潔く処分しましょう。 - 塩類集積が疑われる場合

長期間、化学肥料を多用していた土壌で使われていたゼオlightは、過剰な塩類を吸着している可能性があります。これが土壌に再び放出されると、塩類濃度障害を引き起こす原因となり得ます。 - 吸着能力の限界

再生処理をしても、吸着能力が新品同様に完全に戻るわけではありません。何度も繰り返し再利用すると、徐々に効果は薄れていきます。

ゼオライトの使い回しは、経済的で環境にも優しい選択ですが、植物の健康を第一に考え、状態をよく見極めてから判断することが重要です。

ゼオライトの捨て方はどうしますか

園芸で使用し終えたゼオライトの捨て方は、基本的にお住まいの自治体が定めるルールに従うことが最も重要です。ゼオライトは「天然の鉱物(石)」であるため、その処分方法は自治体によって扱いが異なります。

一般的に考えられる捨て方としては、主に以下の3つの方法があります。

1. 不燃ゴミ(燃えないゴミ)として捨てる

多くの自治体では、石や土、陶器のかけらなどは「不燃ゴミ」に分類されます。ゼオライトもこれに準じて扱われることが多く、最も一般的な処分方法と言えるでしょう。ゴミ袋に入れて、指定された収集日に出すことになります。

一度に大量に捨てるのはNG

ただし、一度に大量の土や石をゴミとして出すことは、収集作業の負担や処理施設の問題から禁止されている自治体がほとんどです。プランター数鉢分など、大量のゼオライトを処分したい場合は、少量ずつ何回かに分けて出すか、後述する専門業者への依頼を検討する必要があります。

2. 園芸用の土として処分する

自治体によっては、園芸用の土を回収してくれる場合があります。専用の回収場所が設けられていたり、特定の条件(少量であることなど)のもとで回収してくれたりします。この場合、ゼオライトも土と一緒に処分できる可能性があります。

3. 専門の処理業者に依頼する

引越しや庭じまいなどで、大量の土やゼオライトを一度に処分したい場合は、産業廃棄物処理業者や不用品回収業者に依頼するのが確実です。費用はかかりますが、正規の方法で適切に処理してもらえます。

絶対にやってはいけない捨て方

- 公園や山、川などに捨てる: これは不法投棄にあたり、法律で罰せられます。また、元の生態系を乱す原因にもなります。

- 可燃ゴミとして捨てる: ゼオライトは燃えないため、焼却炉の故障の原因になります。絶対にやめましょう。(一部情報源で「可燃ごみ」との記述がありましたが、これは誤りである可能性が非常に高いです。)

結論として、ゼオライトを捨てる際は、まず自治体のゴミ分別ルールを確認し、少量であれば不燃ゴミ、大量であれば専門業者への依頼を基本と考えるのが安全で確実な方法です。

ゼオライトの園芸での危険性を知り安全に使う

これまで見てきたように、ゼオライトは園芸において非常に多くのメリットをもたらす有用な資材です。その一方で、誤った使い方をすると植物に悪影響を及ぼす可能性も秘めています。ここで、ゼオライトの園芸利用における危険性を再確認し、安全に最大限の効果を引き出すためのポイントをまとめます。

ゼオライトの危険性として懸念される点は、主に以下の2つに集約されます。

- 過剰使用による生育障害

- 取り扱い時の粉塵吸入

逆に言えば、これら2つのポイントにさえ気をつければ、ゼオライトは極めて安全な資材と言えます。発がん性については、前述の通り一般の園芸用ゼオライトでは心配する必要はありません。

安全に使うための具体的な実践方法は以下の通りです。

ゼオライトを安全に使いこなすための3つの鉄則

1. 適量を守る

何よりもこれが一番重要です。土に混ぜ込む場合は、用土全体の10%~20%という目安を必ず守りましょう。迷ったら少なめ(10%)から始めるのが鉄則です。入れすぎは根腐れや栄養吸収阻害の原因となり、良かれと思ってやったことが裏目に出てしまいます。

2. 粉塵対策を怠らない

ゼオライトを袋から出したり、土と混ぜたりする際には、粉塵が舞いやすくなります。鉱物の粉塵を吸い込むことは、健康上望ましくありません。作業をする際は、マスクを着用する、屋外など換気の良い場所で行う、霧吹きで軽く湿らせてから扱うといった簡単な工夫で、粉塵の吸入リスクを大幅に減らすことができます。

3. 目的に合った製品を選ぶ

ゼオライトには様々な粒の大きさや種類があります。

- 根腐れ防止: 鉢底に敷くなら「大粒」タイプ。

- 土壌改良: 土に混ぜ込むなら「中粒~小粒」タイプ。

- 化粧砂・マルチング: 土の表面に敷くなら「小粒~細粒」タイプ。

目的に合わない製品を使うと、期待した効果が得られないばかりか、排水性が悪くなるなどの問題を引き起こすこともあります。パッケージをよく確認し、用途に適したものを選びましょう。

ゼオライトの持つポテンシャルは非常に大きいものです。危険性と言われるポイントは、そのほとんどが「使い方」に起因します。この記事で解説したポイントをしっかりと押さえ、あなたのガーデニングライフにゼオライトを安全かつ効果的に取り入れてみてください。

- ゼオライトは園芸において土壌改良や根腐れ防止に役立つ資材である

- 原料は主に火山活動で生成された天然の鉱物(沸石)

- 園芸で一般的に使われるゼオライトに発がん性は確認されていない

- ただし作業時の粉塵の吸入にはマスク着用などで注意が必要

- 土に混ぜると通気性、排水性、保水性、保肥性が向上する

- 根が呼吸しやすくなり根腐れを防ぐ効果が期待できる

- 肥料成分を保持しゆっくりと供給するため肥料効率が上がる

- アンモニアや水分、臭いなどを吸着する性質を持つ

- 入れすぎると過湿による根腐れや栄養吸収の阻害につながる危険がある

- 土に混ぜる際の使用量の目安は用土全体の10%から20%程度

- 直接的な殺ダニ効果はないが、土壌表面を乾燥させ発生しにくい環境を作る助けになる

- 病気のない植物に使っていたものは洗浄と天日干しで再利用が可能

- 廃棄する際は自治体のルールに従い、一般的には不燃ゴミとして処分する

- 公園や自然環境への不法投棄は絶対にしてはならない

- 正しい知識を持って適量を守って使えば、危険性は低く非常に有用な園芸資材である