家庭菜園で採れたてのじゃがいもを味わうのは、格別な喜びですよね。しかし、その手軽さの裏には、実はあまり知られていない大きな落とし穴が潜んでいます。スーパーで買ってきたじゃがいもを安易に庭に植えると、「種苗法」や「植物防疫法」といった法律に触れる可能性があるだけでなく、ジャガイモシストセンチュウのような恐ろしい土壌病害虫を庭に招き入れてしまう危険性があるのです。この記事では、なぜ「じゃがいもを庭に植えてはいけない」と言われるのか、その法的な理由から、連作障害やそうか病といった失敗を防ぐ土壌管理のコツ、そして安全に美味しいじゃがいもを収穫するための正しい育て方まで、専門家の視点から徹底的に解説します。

- 食用じゃがいもを植えることの法的・生物学的なリスク

- 庭の土をダメにする連作障害や病害虫の危険性

- そうか病を防ぐための土壌pH管理の重要性

- 安全な収穫への第一歩は「検査済み種芋」を選ぶこと

知らないと後悔する!じゃがいもを庭に植えてはいけない法的・生物学的理由

- 種苗法と植物防疫法:見えない法律の壁

- 静かなる脅威:ジャガイモシストセンチュウ

- 連作障害の負のスパイラル

- 食用と種芋は別物!ウイルスの温床

種苗法と植物防疫法:見えない法律の壁

家庭菜園でじゃがいもを育てる際、多くの方が最初に思いつくのが「スーパーで買ったじゃがいもの芽が出たから植えてみよう」という方法かもしれません。しかし、この手軽な一歩が、実は法律の壁にぶつかる可能性があることをご存じでしょうか。じゃがいもの栽培は、「種苗法」と「植物防疫法」という二つの重要な法律によって、私たちの知らないところで厳しく管理されています。

まず「植物防疫法」ですが、これは国内外の悪質な病害虫の侵入やまん延を防ぐための法律です。私たちが園芸店などで購入する正規の「種芋」は、この法律に基づき、植物防疫所による厳格な検査に合格しています。検査では、ジャガイモシストセンチュウやジャガイモガといった農業に壊滅的な被害を与える病害虫が付着していないかが徹底的にチェックされます。一方、食用のじゃがいもにはこの検査義務がありません。つまり、食用のじゃがいもを植えることは、無検査の植物を植えるのと同じで、あなたの庭、ひいては日本の農業全体を危険に晒すリスクをはらんでいるのです。

次に「種苗法」です。これは植物の新品種を開発した人の権利(育成者権)を守る法律です。近年法改正があり、登録されている品種(登録品種)については、権利者の許諾なく種芋を増殖させ、譲渡・販売することが禁止されました。家庭菜園での自家消費のための栽培も、品種によっては注意が必要です。「男爵薯」や「メークイン」のような古い一般品種は問題ありませんが、新しいブランド品種を育てて収穫し、その芋を翌年の種芋にすることは、権利侵害にあたる可能性があります。軽い気持ちの栽培が、意図せず法を犯すことになりかねないのです。

種芋選びの比較表:あなたの庭を守るために

正規の種芋と食用のじゃがいもには、目に見えない大きな違いがあります。安全な家庭菜園のために、そのリスクを正しく理解しましょう。

| 特徴 | 保証付き種芋(検査合格品) | 食用・自家採種いも |

|---|---|---|

| ウイルス病リスク | 低い(ウイルスフリー検査済み) | 高い(ウイルスに感染している可能性大) |

| シストセンチュウリスク | 極めて低い(圃場検査済み) | 不明 / 高い(汚染土壌由来の可能性) |

| そうか病・その他病害 | 低い(病害抑制環境で生産) | 高い(病原菌を保持している可能性) |

| 法的遵守 | 遵守 | 違反の可能性(植物防疫法・種苗法) |

| 収穫の安定性 | 高い(生育が保証されている) | 低い(生育不良や全滅のリスク) |

EL

EL静かなる脅威:ジャガイモシストセンチュウ

「ジャガイモシストセンチュウ」という名前を聞いたことがありますか?これは、じゃがいもやトマト、ナスなどのナス科植物に寄生する、非常に小さく目に見えない線虫(ネマトーダ)の一種です。そして、家庭菜園家が最も警戒すべき土壌病害虫の一つと言っても過言ではありません。この害虫の最大の特徴は、その驚異的な生命力と潜伏能力にあります。

メスの線虫は死ぬ際に、体内に数百個の卵を抱えたまま「シスト」と呼ばれる硬い殻を形成します。このシストは、土の中で実に15年以上も生き続けることができるのです。そして、再びじゃがいもなどのナス科植物が植えられると、その根から出る物質を感知して卵が一斉に孵化し、根に寄生して養分を吸い尽くします。被害を受けたじゃがいもは生育が著しく悪化し、葉が黄色くなったり、枯れたりして、まともな収穫は望めません。

この害虫の最も恐ろしい点は、一度庭に侵入させてしまうと、根絶がほぼ不可能であることです。薬剤による防除も難しく、何より15年以上も土壌に潜伏するため、その土地では長期間にわたってじゃがいもはもちろん、トマトやピーマンといった人気の家庭菜園野菜の栽培が絶望的になります。これは単なる一時的な栽培の失敗ではなく、あなたの庭の生態系を恒久的に変えてしまう「土壌汚染」に他なりません。日本では、この害虫のまん延を防ぐために植物防疫法に基づき「緊急防除区域」が設定されるほど、国家レベルで厳重に警戒されています。安易に持ち込んだ一つの芋が、取り返しのつかない事態を招く可能性があるのです。

ジャガイモシストセンチュウの拡散経路

- 汚染された種芋(最大の原因)

- 汚染土壌が付着した農具や長靴

- 汚染地域からの土の移動

家庭菜園では、信頼できない種芋を持ち込まないことが最大の防御策となります。

連作障害の負のスパイラル

「連作障害」という言葉は、家庭菜園をされている方なら一度は耳にしたことがあるでしょう。同じ場所で同じ科の野菜を続けて栽培すると、生育が悪くなる現象のことです。特に、じゃがいもが属するナス科の野菜は、この連作障害が非常に強く出ることで知られています。

連作障害の原因は、単に土の栄養分が偏るだけではありません。より深刻なのは、土壌中の微生物バランスが崩れ、特定の病原菌が異常繁殖してしまうことです。じゃがいもを同じ場所で作り続けると、土の中はじゃがいもを好む病原菌、例えば「青枯病」や「そうか病」の菌にとって、まさに天国のような環境になります。善玉菌が減り、悪玉菌が優勢になることで、土壌は健康な状態から、植物を病気にする「病んだ土」へと変化していきます。

これは、いわば「土の生活習慣病」のようなものです。毎年同じものばかり食べさせていると、土の健康が損なわれ、病気にかかりやすくなるのです。この状態に陥ると、年々じゃがいもの出来が悪くなるだけでなく、最悪の場合は全滅することもあります。これは一種の負のスパイラルであり、一度このサイクルに入ってしまうと、土壌環境を元に戻すには長い時間と労力が必要になります。じゃがいもの連作を避けるべき期間は、最低でも2~3年とされています。あなたの庭が、じゃがいもを育てるたびに、じゃがいもを殺す能力を高めていく…そう考えると、連作障害の本当の恐ろしさがお分かりいただけるかと思います。

食用と種芋は別物!ウイルスの温床

「種芋」とスーパーで売られている「食用のじゃがいも」。見た目は同じでも、園芸的には全くの別物です。この違いを理解することが、じゃがいも栽培の成功と失敗を分ける、非常に重要なポイントとなります。最大の違いは、ウイルス病に感染しているリスクの高さです。

じゃがいもは種からではなく、芋(塊茎)で増える「栄養繁殖」という方法で栽培されます。これは、親芋のクローンを作っているのと同じことです。そのため、もし親芋がウイルスに感染していると、そのウイルスは次世代の子芋に100%引き継がれてしまいます。

園芸店で販売されている正規の「種芋」は、ウイルスに感染していないことが保証された、いわば「健康優良児」です。専門の農家が厳格な管理下で育て、検査をクリアしたものだけが市場に出回ります。一方で、スーパーの「食用のじゃがいも」は、味や見た目は良くても、栽培過程でモザイク病などのウイルスに感染していることが少なくありません。これらのウイルスは潜伏していることが多く、食べても人体に影響はありませんが、これを種芋として植えると、新しい株ではっきりと症状が現れます。葉にモザイク模様が出たり、株が萎縮したりして、まともな収穫は期待できなくなります。

ウイルスの運び屋「アブラムシ」に注意

一度ウイルス病の株を庭で育ててしまうと、アブラムシなどの吸汁害虫がその株からウイルスを吸い、あなたの庭にある他の健康なナス科の植物(トマト、ピーマンなど)にウイルスを媒介してしまう可能性があります。たった一つの芋が、庭全体の汚染源となりうるのです。

つまり、食用のじゃがいもを植えることは、庭にウイルスの爆弾を仕掛けるようなものです。見た目は無害な芋が、実は庭全体の健康を脅かす「トロイの木馬」かもしれないのです。わずかな種芋代を節約した結果、庭全体の野菜が病気になってしまうリスクを考えれば、どちらを選ぶべきかは明らかでしょう。

失敗を防ぐ土づくりと管理術:じゃがいもを庭に植えてはいけないと言われる理由

- そうか病の罠:じゃがいもと土壌pHの関係

- 種芋の腐敗を防ぐ!水はけの重要性

- 次は何を植える?輪作計画の重要性

- 成功の礎:安全な種芋の入手と準備

そうか病の罠:じゃがいもと土壌pHの関係

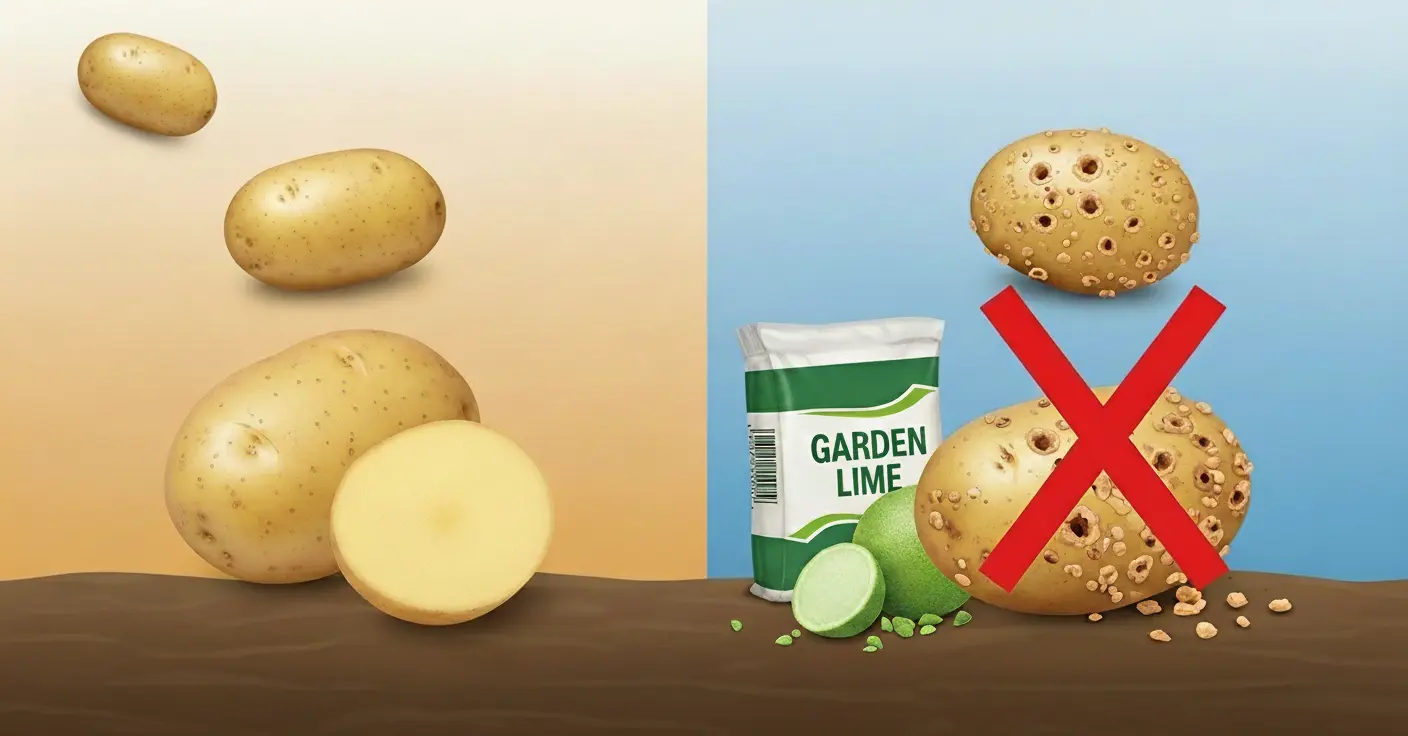

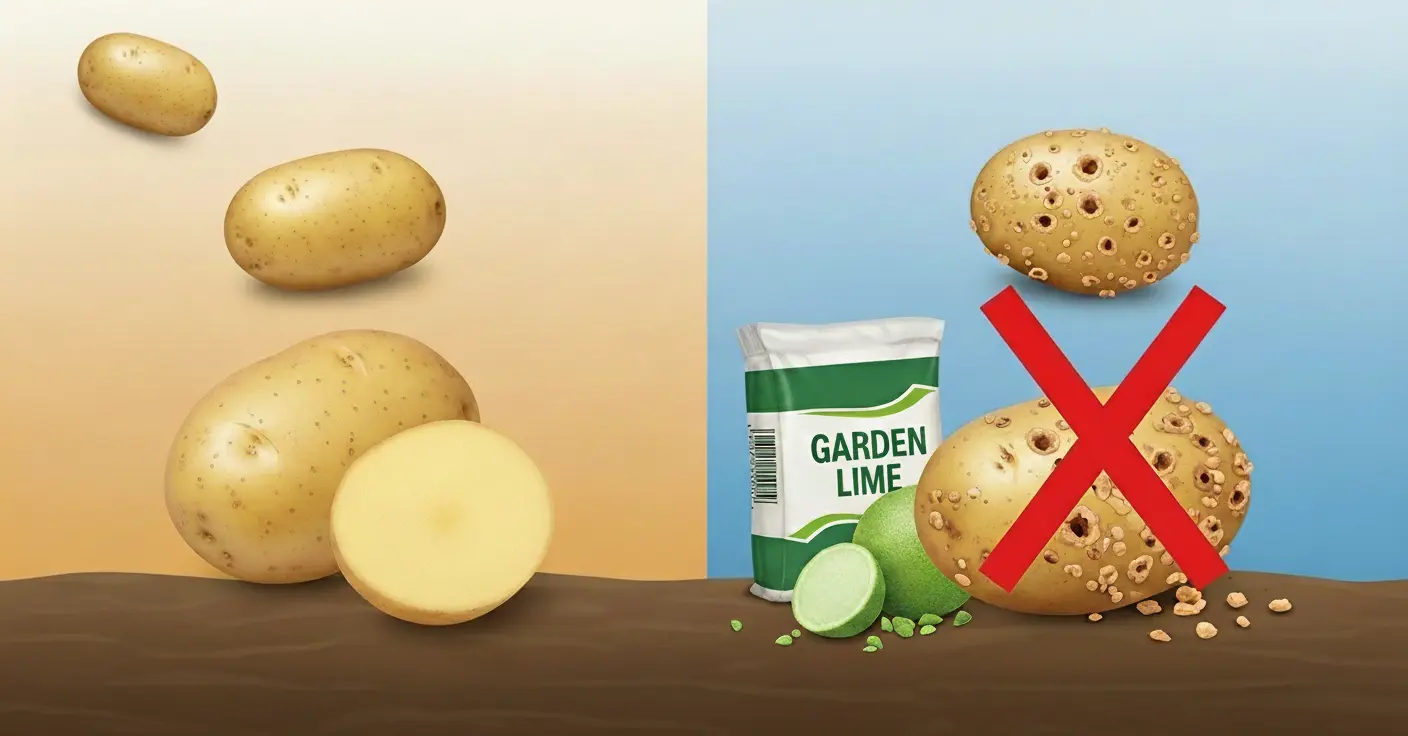

じゃがいも栽培で最もよく遭遇する病気の一つが「そうか病」です。収穫した芋の表面に、かさぶたのようなザラザラとした病斑ができる病気で、見た目が悪くなるだけでなく、味や保存性も低下させます。多くの初心者がこの病気に悩まされますが、その主な原因は土壌のpH(酸度)管理の失敗にあります。

そうか病を引き起こす放線菌という細菌は、中性からアルカリ性の土壌を好みます。具体的には、土壌のpHが5.6以上になると活発に活動し始めます。家庭菜園では、他の野菜のために「土づくり」として苦土石灰や有機石灰をまくことが一般的です。これにより土壌はアルカリ性に傾き、多くの野菜にとって育ちやすい環境になります。しかし、これがじゃがいもにとっては大きな罠なのです。良かれと思ってまいた石灰が、そうか病の発生を助長する最悪の一手になってしまうのです。

じゃがいもは、実は他の多くの野菜とは異なり、弱酸性の土壌(pH5.0~5.5)を好むという、少し変わった性質を持っています。この酸性の環境では、そうか病の病原菌は活動が抑制され、病気にかかりにくくなります。したがって、じゃがいもを植える前には、絶対に石灰類を施してはいけません。むしろ、前の年に石灰をまいた場所は避けるくらいの注意が必要です。一般的な野菜作りの常識が、じゃがいもには通用しない。この「常識の逆転」こそが、じゃがいも栽培が難しいと言われる所以であり、成功への鍵を握る重要な知識なのです。

そうか病を防ぐ土壌管理のポイント

- じゃがいもを植える畑には石灰をまかない。

- 土壌のpHを測定し、アルカリ性に傾いている場合は栽培を見送るか、酸度調整資材を検討する。

- 完熟堆肥を施し、土壌の微生物相を豊かにする。

- そうか病に抵抗性のある品種を選ぶ。

種芋の腐敗を防ぐ!水はけの重要性

春、期待に胸を膨らませて植え付けた種芋が、いつまで経っても芽を出さず、掘り返してみたらドロドロに腐っていた…これは、じゃがいも栽培で非常によくある失敗例です。その主な原因は、土壌の過湿と水はけの悪さにあります。

じゃがいもは乾燥には比較的強い一方で、多湿、特に土が常にジメジメしている状態を極端に嫌います。水はけの悪い土壌では、土の中の酸素が不足し、種芋が呼吸できなくなります。すると、土壌中の腐敗菌が活発に活動を始め、種芋を腐らせてしまうのです。特に、春の植え付け時期は長雨や梅雨と重なりやすく、このリスクは一層高まります。また、良かれと思って未熟な堆肥や、キャベツや白菜といった冬野菜の残渣を大量に土にすき込むのも危険です。これらが分解される過程で土壌の水分過多を招き、腐敗の原因となることがあります。

この失敗を防ぐための最も効果的な対策は、畝(うね)を高くすることです。通常よりも10cm~15cmほど畝を高く作ることで、芋が植えられている位置の排水性と通気性が格段に向上し、過湿を防ぐことができます。また、植え付け後の水やりは基本的に不要です。降雨に任せる程度で十分で、むしろ初心者の「水のやりすぎ」が腐敗を招く最大の原因と言えるでしょう。じゃがいも栽培において、序盤の水分管理は「与える」ことよりも「いかに余分な水分を避けるか」が重要。この「引き算」の発想が、成功への近道となります。

次は何を植える?輪作計画の重要性

無事にじゃがいもを収穫できた後、「さて、この場所には次に何を植えようか」と考える時間は、家庭菜園の楽しみの一つです。しかし、ここで適切な野菜を選ばないと、先ほど解説した「連作障害」のリスクを高め、将来の栽培に大きな影響を与えてしまいます。収穫後の畑の管理こそ、翌年以降の成功を左右する重要なポイントなのです。

最も重要なルールは、じゃがいもの後には、同じナス科の野菜を絶対に植えないことです。トマト、ナス、ピーマン、ししとうなどは全てじゃがいもと同じナス科の仲間です。これらを続けて植えると、土壌中に増えたナス科特有の病原菌をさらに増殖させ、連作障害を深刻化させてしまいます。最低でも2~3年は、同じ場所にナス科の野菜を植えるのは避けましょう。

では、じゃがいもの後作には何が適しているのでしょうか。おすすめは、全く異なる科に属する野菜です。例えば、土壌に窒素を供給してくれるマメ科の野菜(エダマメ、インゲンなど)や、土壌の病原菌を抑制する効果が期待できるネギ類(ネギ、タマネギなど)、あるいはイネ科のトウモロコシなどは非常に相性が良いとされています。異なる科の野菜を計画的に栽培する「輪作」は、特定の病害虫のライフサイクルを断ち切り、土壌の栄養バランスを整え、土そのものを健康に保つための、古くからの知恵なのです。これは、いわば庭の土を健康に保つための「畑の健康診断と処方箋」です。計画的な輪作を実践することで、あなたの庭は持続的に豊かな恵みをもたらしてくれるでしょう。

家庭菜園のための輪作プラン例(3年サイクル)

小さな家庭菜園でも、区画を分けて計画的に栽培することで、連作障害を防ぎ、土壌を健康に保つことができます。

| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |

|---|---|---|---|

| 区画A | じゃがいも(ナス科) | トウモロコシ(イネ科) | エダマメ(マメ科) |

| 区画B | エダマメ(マメ科) | じゃがいも(ナス科) | トウモロコシ(イネ科) |

| 区-画C | トウモロコシ(イネ科) | エダマメ(マメ科) | じゃがいも(ナス科) |

※注意:じゃがいもを収穫した翌年は、同じ区画にトマト、ナス、ピーマンなどのナス科野菜を植えるのは避けてください。

成功の礎:安全な種芋の入手と準備

これまで、じゃがいも栽培に潜む様々なリスクや注意点を解説してきましたが、これらを乗り越え、安全で美味しいじゃがいもを収穫するための最も確実な方法は、全ての基本となる「種芋選び」と「土の準備」を徹底することに尽きます。

まず、何よりも重要なのは、必ず園芸店や種苗会社、ホームセンターなどで販売されている「検査済み」の表示がある正規の種芋を購入することです。これが、法律を守り、ウイルス病やジャガイモシストセンチュウといった壊滅的な病害虫を庭に持ち込まないための、絶対的な第一歩です。価格は食用のじゃがいもより高いですが、これは単なる芋の代金ではなく、あなたの庭の未来を守るための「保険料」だと考えてください。

次に、植え付け前の準備です。じゃがいもは土の中で育つため、土の状態が品質を大きく左右します。植え付けの2週間ほど前には畑を深く耕し、土の中にある石や雑草の根を丁寧に取り除きましょう。石などの障害物があると、芋が変形する原因になります。そして、前述の通り、水はけを良くするために畝は高めに作り、石灰は絶対に施さないようにします。植え付け前には、種芋を数日間、明るい場所に置いて丈夫な芽を出す「芽出し(浴光育芽)」を行うと、その後の生育がスムーズになります。じゃがいも栽培は、植え付け後の管理よりも、植える前の準備段階でその成否の9割が決まると言っても過言ではありません。この「準備」という礎をしっかりと築くことこそが、豊かな収穫への最も確実な道筋なのです。

芽出し(浴光育芽)のコツ

種芋を直射日光の当たらない、明るく暖かい場所(10℃~20℃)に並べます。時々芋をひっくり返しながら、全体に光が当たるようにしましょう。硬くて短い、緑色がかった芽が5mmほど伸びてきたら、植え付けのサインです。この一手間が、丈夫な株を育て、収穫量を増やす秘訣です。

総括:じゃがいもを庭に植えてはいけないと言われる真実を理解し、安全な栽培を

この記事のまとめです。

- 家庭菜園でのじゃがいも栽培は、見た目以上に多くのリスクを伴う。

- 食用のじゃがいもを植える行為は、植物防疫法や種苗法に抵触する可能性がある。

- 正規の種芋は、法律に基づき病害虫の検査に合格した安全な苗である。

- ジャガイモシストセンチュウは、一度侵入すると根絶が困難な壊滅的害虫である。

- シスト(卵の殻)は土壌中で15年以上生存し、ナス科植物の栽培を不可能にする。

- 連作障害は、土壌の栄養バランスを崩し、特定の病原菌を増殖させる。

- じゃがいもが属するナス科は、特に連作障害が出やすい。

- じゃがいもの連作は、最低2~3年の間隔をあける必要がある。

- 栄養繁殖するじゃがいもは、親芋のウイルス病を子芋に引き継ぎやすい。

- 食用のじゃがいもはウイルスに感染している可能性が高く、庭全体の汚染源になりうる。

- そうか病は、アルカリ性の土壌で発生しやすい代表的な病害である。

- じゃがいも栽培には、pH5.0~5.5の弱酸性の土壌が適している。

- 土づくりの際に安易に石灰を施用しないことが、そうか病予防の鍵である。

- 種芋は過湿に弱く、水はけの悪い土壌では腐敗しやすい。

- 畝を高くして排水性を確保し、植え付け後の過度な水やりを避けることが重要である。