大切に育てているアガベの葉にシワが寄ったり、元気がなくなったりすると「もしかして水切れ?」と心配になりますよね。アガベは乾燥に強い植物ですが、水が全く不要なわけではありません。水やりのタイミングを間違えると、最悪の場合、枯れてしまうこともあります。この記事では、園芸のプロが「アガベの水切れサイン」を5つのチェック項目で徹底解説します。葉のシワや下葉の枯れといった分かりやすいサインから、触って確かめる健康状態、そして最も重要な「根腐れ」との見分け方まで、具体的な写真付きで紹介します。正しい水やり方法や季節ごとの管理、根詰まりといった根本原因まで網羅しているので、この記事を読めば、もうアガベの水やりで迷うことはありません。

- アガベが見せる5つの具体的な水切れサインを写真付きで解説

- 水切れと間違いやすい「根腐れ」との決定的な見分け方がわかる

- 季節ごとの正しい水やり頻度と緊急時の対処法をマスターできる

- 水切れの根本原因である「根詰まり」のサインと対策がわかる

アガベの水切れサインを見分ける5つの重要チェック項目

- 葉のシワや薄さ:最も分かりやすいSOS

- 下葉の枯れ:新陳代謝との見分け方

- 葉のハリがない:触って確かめる健康状態

- 土の状態:鉢の中まで確認する基本

- 葉の変色:赤みは水切れ以外の原因も?

EL

EL葉のシワや薄さ:最も分かりやすいSOS

アガベが出す水切れのサインの中で、最も分かりやすいのが葉の変化です。アガベは多肉植物の仲間で、肉厚な葉にたくさんの水分を蓄えています。いわば、植物自身の水タンクのようなものです。しかし、土からの水分補給が長期間途絶えると、この蓄えた水を消費して生き延びようとします。その結果、葉の水分が減少し、表面に細かいシワが寄ったり、触ってみると以前より明らかに薄っぺらく感じられたりします。

特に注目してほしいのが、株の外側にある古い葉、つまり「下葉」です。アガベは新しい成長点や中心の若い葉を守るために、まず外側の葉から水分を回します。そのため、水切れのサインは下葉から現れることが多いのです。もしあなたのアガベの下葉にシワが見られたら、それは「お水が欲しい」という最初の、そして非常に重要なSOSサインかもしれません。

幸いなことに、この段階はまだ初期症状です。葉の細胞が完全に壊死しているわけではないので、このサインに気づいて適切な水やりを行えば、数日で見違えるように葉がパンと張り、元の美しい姿に戻ってくれます。この可逆的な変化こそ、私たちが早期発見すべき最大の理由なのです。

下葉の枯れ:新陳代謝との見分け方

水切れのサインとして、下葉が枯れてくることも挙げられます。葉のシワがさらに進行し、水分不足が続くと、アガベはより積極的に自己防衛を始めます。それは、株全体の水分蒸散量を減らすために、自ら下葉を枯らして切り離すという生存戦略です。最初は黄色く変色し、やがて茶色くカサカサになって、最終的には完全に枯れてしまいます。これは、限られた水分を新しい成長点に集中させるための、賢明な判断なのです。

ただし、ここで一つ注意点があります。下葉が枯れるのは、水切れだけでなく、アガベが成長していく過程で見られるごく自然な「新陳代謝」の場合もあるのです。古い葉が役目を終え、新しい葉に世代交代するのは健康な証拠でもあります。

水切れと新陳代謝の見分け方

では、どうやって見分ければよいのでしょうか。ポイントは、「他のサインと合わせて総合的に判断する」ことです。

- 枯れるスピードと数:新陳代謝の場合、通常は一番下の葉が1枚、ゆっくりと時間をかけて枯れていきます。一方、水切れの場合は、複数の下葉が同時期に黄色くなり始めたり、比較的早いスピードで枯れが進んだりします。

- 他の葉の状態:下葉だけでなく、その少し上の葉にもシワやハリのなさが見られる場合は、水切れの可能性が非常に高いでしょう。

- 土の状態:最終的には土を確認します。鉢土がカラカラに乾いていれば、原因は水不足と判断できます。

このように、単に「下葉が枯れた」という事実だけで慌てるのではなく、株全体の様子を観察することが、的確な診断につながります。

葉のハリがない:触って確かめる健康状態

アガベの健康状態は、見た目だけでなく、実際に触れることでより深く理解できます。健康で水分が満ち足りているアガベの葉は、触るとパンッと張っており、しっかりとした硬さ(これを「ハリがある」や「徒長していない」と表現します)を感じられます。このハリは、葉の細胞一つひとつが水分で満たされている証拠です。

しかし、水切れを起こすと、この内部からの圧力が弱まり、葉全体のハリが失われてしまいます。触ってみると、いつもより少し柔らかく感じたり、弾力がなかったりするでしょう。これは、葉のシワが現れる前段階の、より繊細なサインであることもあります。毎日アガベを観察し、時々優しく葉に触れる習慣をつけておくと、この微妙な変化にいち早く気づけるようになります。

症状がさらに進むと、葉が自重を支えきれずに少し垂れ下がってくることもあります。特に葉が薄い品種では顕著に現れるサインです。視覚的なチェックと合わせて、この「触覚」を使った診断を取り入れることで、あなたはアガベの小さな声を聞き取れる、一歩進んだ栽培者になれるはずです。

土の状態:鉢の中まで確認する基本

これまで葉の変化について解説してきましたが、それらはすべて「症状」です。その「原因」を特定するための最も確実で基本的なチェックが、「土の状態」の確認です。アガベの水やりで失敗する多くのケースは、この確認を怠ることから始まります。

よくある間違いは、鉢の表面の土が乾いているのを見て、「乾いた」と判断してしまうことです。特に大きな鉢や深さのある鉢では、表面は乾いていても、鉢の中や底のほうはまだ湿っていることがよくあります。この状態で水を与え続けると、根が常に湿った状態になり、根腐れを引き起こす最大の原因となります。

鉢の中の乾き具合を確認する具体的な方法

- 指で確認:土に指を第二関節くらいまで差し込んでみましょう。ひんやりとした湿り気を感じなければ、乾いているサインです。

- 竹串や割り箸を使う:鉢の縁に沿って竹串などを底までそっと差し込み、数分後に抜いてみます。湿った土が付いてこなければ、中まで乾いています。

- 鉢の重さを確認:水やり直後の鉢の重さと、数日経って乾いた時の重さを覚えておくと、持ち上げただけでおおよその乾き具合がわかるようになります。これは非常に有効な方法です。

- 土壌水分計を利用する:より正確に管理したい場合は、市販の土壌水分計(サスティーなど)を使うのも良いでしょう。

葉にシワがある状態で土がカラカラなら「水切れ」、葉にシワがあるのに土がずっと湿っているなら「根腐れ」を疑います。この土のチェックこそが、全ての診断の基礎となるのです。

葉の変色:赤みは水切れ以外の原因も?

アガベを育てていると、時々葉が赤みがかったり、紫色っぽく変色したりすることがあります。これも実は、アガベが発しているSOSサインの一つです。一見すると紅葉のようで美しいかもしれませんが、水切れによる強いストレスが原因で赤くなることがあります。

しかし、この「赤み」というサインは、少し注意深く解釈する必要があります。なぜなら、葉が赤くなる原因は水切れだけではないからです。例えば、以下のような状況でも葉は赤くなることがあります。

- 急な強光線:室内や日陰で管理していた株を、急に強い直射日光に当てた場合。

- 低温:特に冬場、寒さに当たることで葉が赤く色づくことがあります。

これは、植物が強い光や温度変化などのストレスから自身を守るために、アントシアニンという赤い色素を生成するためです。人間でいう日焼け止めのような役割を果たしていると考えてください。

したがって、葉が赤くなっているのを見つけたら、それだけで「水切れだ!」と判断するのは早計です。必ず、これまで解説してきた「葉のシワ」「ハリのなさ」「土の乾き」といった他のサインと組み合わせて、総合的に原因を特定するようにしましょう。もし他のサインがなく、最近置き場所を変えたなどの心当たりがあれば、それは日光や温度の変化が原因である可能性が高いでしょう。

アガベの水切れサインへの正しい対処法と根本的な予防策

- 基本の水やり方法:「乾いたら、たっぷりと」

- 季節別・水やり頻度の完全ガイド

- 緊急時の対処法:腰水での水分補給

- 最重要:水切れと根腐れの見分け方

- 根詰まりも原因に?植え替えの重要性

基本の水やり方法:「乾いたら、たっぷりと」

アガベの水やりにおける最も重要な原則は、「メリハリ」です。具体的には、「土が中まで完全に乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」。これに尽きます。なぜこの方法が最適なのでしょうか。

その理由は、アガベの自生地である乾燥地帯の環境にあります。彼らの故郷では、雨はたまにしか降りませんが、降る時は一度にまとまった量が降ります。そして次の雨まで、長い乾燥期間が続きます。この環境に適応したアガベの根は、土が乾くと水分を求めて地中深くまで力強く伸びていきます。そして、雨が降った時にその水分を効率よく吸収するのです。

「乾いたら、たっぷり」という水やりは、この自然のサイクルを鉢の中で再現する行為です。

- 「乾かす」:土をしっかり乾かすことで、根が酸素を取り込みやすくなり(根も呼吸しています)、健全な状態を保てます。また、根が水分を求めて鉢全体に張るため、強く安定した株に育ちます。

- 「たっぷりと」:鉢底から水が出るまで与えることで、鉢内の古い空気が押し出され、新鮮な空気が供給されます。また、土の中の老廃物を洗い流し、土全体にムラなく水分を行き渡らせることができます。

やってはいけない水やり

逆に、毎日少しずつ水を与える「ちょこちょこ水やり」は絶対にやめましょう。土の表面だけが常に湿った状態になり、根が深く伸びるのをやめてしまいます。その結果、弱々しい株になり、根腐れや病気の原因にもなります。

この「メリハリ」こそが、アガベを健康に育てるための水やりの極意なのです。

季節別・水やり頻度の完全ガイド

アガベの水やりの基本は「乾いたら、たっぷり」ですが、その「乾くまでの期間」は季節によって大きく異なります。アガベには活発に成長する「成長期」と、成長を緩やかにする「休眠期」があり、それに合わせて水やりの頻度を調整することが、一年を通して健康に育てるための鍵となります。

日本の一般的な気候を基準にした、季節ごとの水やり頻度の目安と注意点を以下の表にまとめました。ただし、これはあくまで目安です。お住まいの地域の気候、置き場所(屋外か室内か)、風通し、鉢の素材や大きさによって乾くスピードは変わるため、最終的には必ずご自身の目で土の状態を確認して判断してください。

季節別アガベの水やり頻度と注意点

| 季節 | 頻度の目安 | 時間帯 | 重要ポイント |

|---|---|---|---|

| 春 (3月~5月) | 1~2週間に1回 | 午前中 | 成長期の始まり。土が完全に乾いたことを確認してから、たっぷりと与えます。新しい葉が動き出す時期です。 |

| 夏 (6月~8月) | 2~3週間に1回 | 夕方~夜 | 高温多湿で成長が鈍ることがあります。日中の水やりは鉢内が蒸れて根を傷めるため厳禁。涼しくなってから与えましょう。梅雨の長雨にも注意が必要です。 |

| 秋 (9月~11月) | 1~2週間に1回 | 午前中 | 再び成長期に入ります。冬に備えて株に体力を蓄えさせる重要な時期です。春と同様に、乾いたらたっぷりと与えます。 |

| 冬 (12月~2月) | 1ヶ月に1回~断水 | 暖かい日の日中 | 休眠期に入り、ほとんど水を必要としません。水のやりすぎは根腐れの最大原因。完全に断水することで耐寒性が増す効果もあります。 |

緊急時の対処法:腰水での水分補給

長期間水やりを忘れてしまい、アガベがカラカラに乾いて葉もシワシワ…そんな緊急事態には「腰水(こしみず)」という方法が有効です。

腰水とは、鉢ごと水に浸して、鉢底の穴からゆっくりと水を吸い上げさせる方法です。土が極度に乾燥すると、水を弾く「疎水性」という状態になることがあります。こうなると、上から水を与えても土に浸透せず、鉢の側面を伝ってそのまま流れ落ちてしまい、中心部まで水が行き渡りません。腰水は、このような状態の土にも確実かつ均一に水分を補給できる、いわば点滴のようなものです。

腰水の正しいやり方

- バケツやトレーなど、鉢が収まる大きさの容器を用意します。

- 容器に、鉢の高さの3分の1から半分くらいまで水を張ります。

- アガベの鉢をそっと容器に浸します。

- 土の表面が湿ってくるまで、5分から15分程度待ちます。

- 土の表面まで水が上がってきたら、鉢を容器から取り出し、余分な水がしっかりと切れるまで待ちます。

腰水の注意点

腰水は非常に効果的な方法ですが、あくまで「緊急時の対処法」です。日常的に行うと、土が常に過湿状態になり、酸素不足を招いて根腐れの原因となります。また、長時間(数時間以上)浸しっぱなしにするのも絶対にやめましょう。一度この方法で土をリセットしたら、次からは通常の「上からたっぷり」の水やりに戻してください。

最重要:水切れと根腐れの見分け方

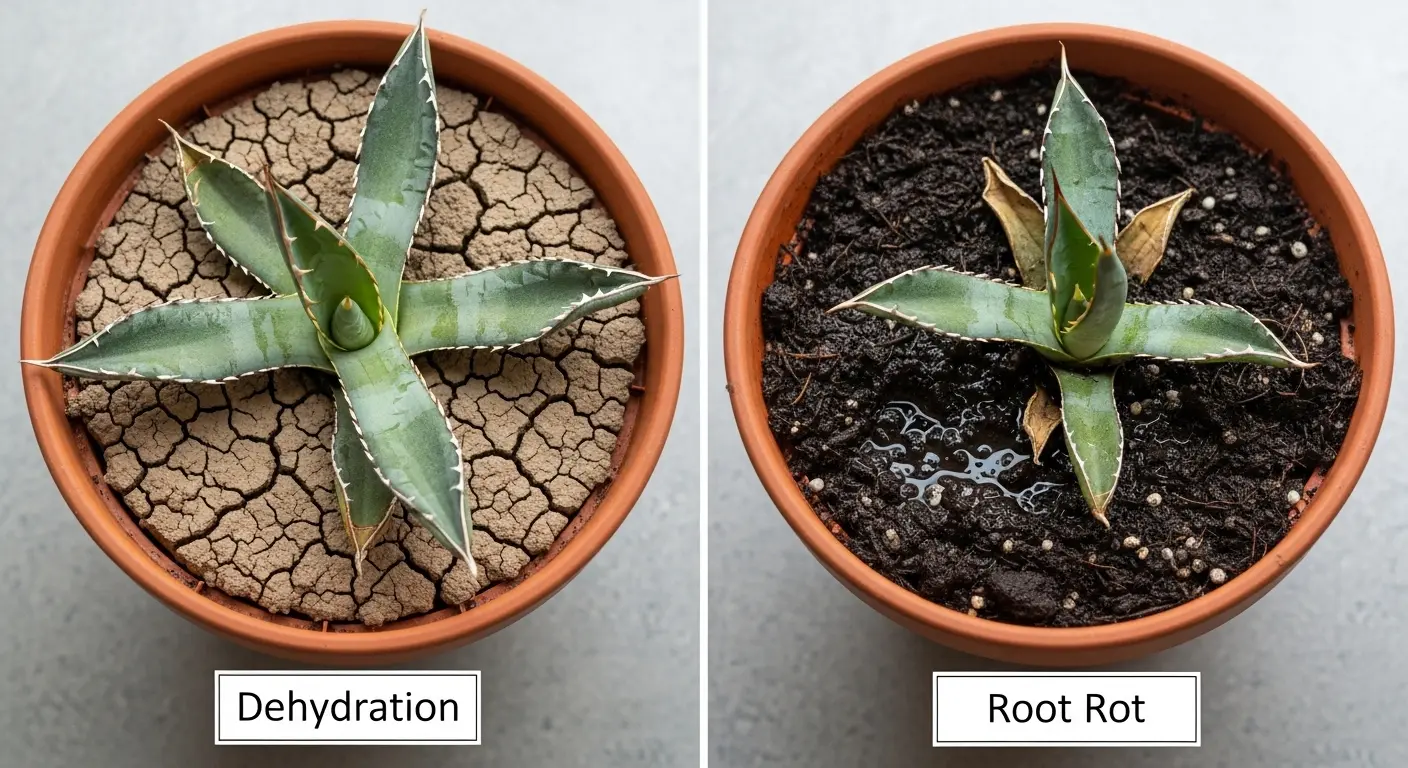

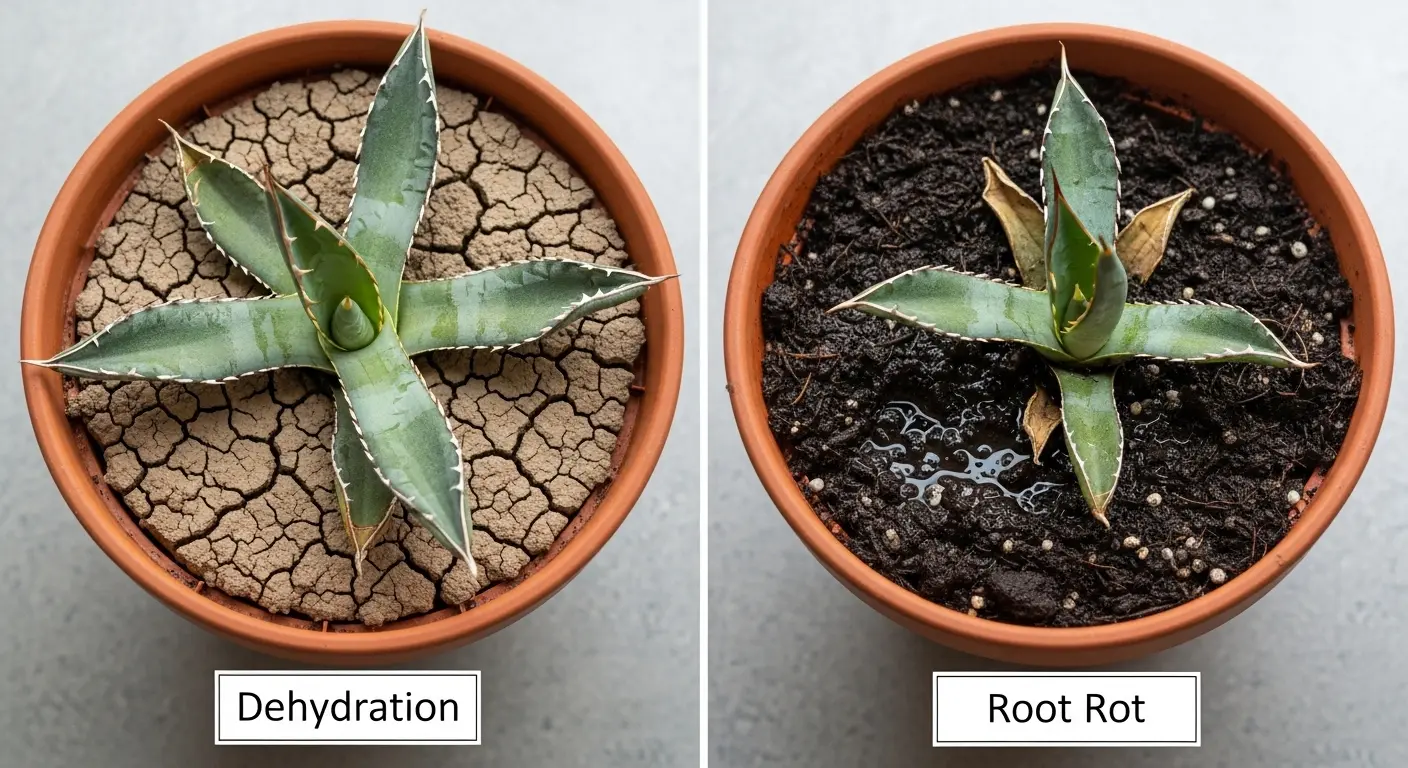

アガベの栽培で初心者が最も陥りやすい、そして最も致命的な失敗が、「根腐れ」の症状を「水切れ」と勘違いしてしまうことです。なぜなら、地上部に見える症状が驚くほど似ているからです。

根が腐ると、水分を吸い上げる能力を失います。そのため、鉢の中に水分はたっぷりあるにもかかわらず、葉には水が届かず、結果として水切れと同じように「葉がしおれる」「シワが寄る」「ハリがなくなる」といった症状が現れるのです。

ここで「水が足りないんだ!」と勘違いしてさらに水を与えてしまうと、状況は悪化の一途をたどり、最終的には株全体が腐って枯れてしまいます。この悲劇を避けるため、両者の違いを明確に理解しておく必要があります。

その決定的な違いは、前述の通り「土の状態」にあります。以下の診断表を使って、冷静にチェックしてみてください。

症状別クイック診断:水切れ vs. 根腐れ

| チェック項目 | 水切れの可能性が高いケース | 根腐れの可能性が高いケース |

|---|---|---|

| 土の湿り気 | 指で触るとカラカラに乾いている。鉢が軽い。 | 水やり後、数日経ってもジメジメ湿っている。鉢が重い。 |

| 土からの臭い | 土本来の匂い、または無臭。 | カビ臭い、ドブのような腐敗臭がする。 |

| 株元の状態 | しっかりしていて硬い。 | 触るとブヨブヨと柔らかい。軽く揺らすとグラグラする。 |

| 根の状態(※) | 白っぽく、ハリのある健康な根。 | 黒や茶色に変色し、ドロドロに溶けている。簡単にちぎれる。 |

※根の状態の確認は、株を鉢からそっと抜いて行います。最終診断として非常に有効です。

もし根腐れの疑いが強い場合は、すぐに水やりを中止し、鉢から抜いて腐った根を取り除き、新しい乾いた土に植え替えるといった外科的な処置が必要になります。

根詰まりも原因に?植え替えの重要性

「水やりは季節に合わせて正しく行っているし、土も湿りすぎていない。なのに、どうもアガベの元気がなく、水切れのようなサインが頻繁に出る…」

もしあなたがこんな状況に陥っているなら、その原因は鉢の中の「根詰まり」かもしれません。根詰まりとは、鉢の中で根が成長しすぎて、スペースいっぱいに張り巡らされた状態のことです。

根詰まりが起こると、以下のような問題が発生します。

- 保水性の低下:鉢の中が根でいっぱいになり、水を保持する土の割合が極端に少なくなります。そのため、水を与えてもすぐに鉢底から流れ出てしまい、株が十分に水を吸収できません。

- 水や養分の吸収阻害:密集した根同士が絡み合い、新しい根が伸びるスペースがなくなります。古い根は水を吸う力が弱いため、株全体として水分や養分を効率よく吸収できなくなります。

- 通気性の悪化:土の隙間がなくなることで、根の呼吸が妨げられ、最終的には根腐れにつながることもあります。

根詰まりのサイン

- 鉢底の穴から根がはみ出している。

- 水を与えても、土に染み込まずにすぐに流れ出てしまう。

- 以前に比べて、土の乾きが異常に早い。

- 株の成長が明らかに鈍化、または停止した。

これらのサインが見られたら、植え替えの時期です。一般的にアガベは2~3年に1度、一回り大きな鉢に植え替えるのが理想的です。植え替えは、根詰まりを解消し、新しい土で根がのびのびと成長できる環境をリセットするための重要な作業です。頻繁な水切れサインは、アガベが「もっと広いお部屋が欲しい!」と訴えているサインなのかもしれません。

総括:アガベの水切れサインを理解し、健康で美しい株を育てよう

この記事のまとめです。

- アガベの水切れサインは葉に現れることが多い。

- 最も分かりやすいサインは、葉の表面にシワが寄ることである。

- 水切れが起こると、葉が薄くなったり、ハリが失われたりする。

- 植物は自己防衛のため、まず外側の下葉から水分を回す。

- 水切れが続くと、下葉が黄色く変色し、やがて枯れ落ちる。

- 下葉の枯れは、成長に伴う新陳代謝の可能性もあるため、他のサインと合わせて判断する必要がある。

- 健康な葉は硬くハリがあるが、水切れすると柔らかくなる。

- 葉の変色(赤み)は、水切れだけでなく、強い日差しや低温など他のストレスが原因の場合もある。

- 水切れかどうかを判断する最も重要なチェックは、鉢の中まで土が乾いているかを確認することである。

- 水やりの基本は「土が完全に乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことである。

- 水やりの頻度は季節によって調整し、特に夏と冬は注意が必要である。

- 極度の水切れには、鉢ごと水に浸す「腰水」が緊急的に有効である。

- 水切れと根腐れは地上部の症状が似ているが、土が「乾いている」か「湿っている」かで根本的に異なる。

- 根腐れは、土からの異臭や株元のブヨブヨ感でも判断できる。

- 正しい管理をしているのに水切れ症状が頻発する場合、「根詰まり」が原因の可能性がある。