自宅で手軽に始められる大葉の水耕栽培。しかし、いざ挑戦してみると「なぜか育たない…」と悩んでいませんか。種をまいても一向に芽が出ない、ひょろひょろと徒長してしまう、元気がなくしおれるなど、水耕栽培で植物が育たない理由は何なのか、多くの方が疑問に感じています。水耕栽培で使うスポンジやペットボトルの正しい使い方から、ハイドロボールの活用法、さらにはハイポネックスに代表される液体肥料のおすすめの選び方まで、この記事であなたの悩みを解決し、豊かな収穫への道筋を照らします。

- 大葉の水耕栽培が育たない根本的な原因

- 種から芽が出ない、徒長するときの具体的な対策

- 根腐れやしおれる問題の解決方法

- 適切な液体肥料の選び方と使い方

大葉の水耕栽培が育たない主な原因

- 水耕栽培で植物が育たない理由は何?

- そもそも種から芽が出ない時の確認点

- 水耕栽培のスポンジ選びと使い方

- 水耕栽培ペットボトルでの注意点

- ハイドロボールを使うメリットと注意点

水耕栽培で植物が育たない理由は何?

水耕栽培で大葉がうまく育たない場合、その原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。土を使わない栽培方法は清潔で手軽な反面、植物が必要とする環境をすべて人工的に整える必要があります。そのため、土栽培であれば土が緩衝してくれるような小さな環境の変化が、ダイレクトに生育へ影響してしまうのです。

主な原因として挙げられるのは、「日照不足」「栄養の過不足」「水分管理の失敗」「不適切な温度」そして「酸素不足による根の問題」です。室内での栽培は、窓際であっても屋外に比べて日照量が絶対的に不足しがちです。光が足りなければ、植物は光合成を十分に行えず、ひょろひょろとした弱い株(徒長)になってしまいます。

また、液体肥料の濃度管理も重要なポイントです。良かれと思って肥料を濃くしすぎると、根が水分を吸収できなくなる「肥料焼け」を起こし、逆に薄すぎれば栄養失調になります。水の交換を怠れば、水中の酸素が欠乏し、雑菌が繁殖して根腐れを引き起こすことも少なくありません。

これらの要因は互いに影響し合っており、例えば水温が上昇すると水中の溶存酸素量が減少し、根腐れのリスクが高まります。まずはこれらの基本的な要素を見直し、ご自身の栽培環境に問題がないか一つずつチェックしていくことが、解決への第一歩となります。

育たない5大要因

- 光:絶対的な光量が足りていない(特に室内)

- 栄養:液体肥料の濃度が濃すぎる、または薄すぎる

- 水分:水のやりすぎ、または水替え不足による水質悪化

- 温度:栽培環境が高温または低温すぎる

- 酸素:根が呼吸できず根腐れを起こしている

そもそも種から芽が出ない時の確認点

水耕栽培を始めても、最初の関門である「発芽」でつまずいてしまうケースは少なくありません。種から芽が出ないとき、考えられる原因は主に「温度」「水分」「光」「種の鮮度」の4つです。

まず、大葉(しそ)の発芽には20℃前後の比較的暖かい温度が必要です。季節を無視して種をまくと、温度が低すぎて発芽しないことがあります。特に冬場に室内で始める場合は、温度管理に注意が必要です。

次に水分管理です。種は発芽するために適度な水分を必要としますが、スポンジが常にびしょ濡れの状態だと、種が窒息して腐ってしまうことがあります。逆に、スポンジの表面が乾いてしまうと、発芽しかけた種が乾燥して死んでしまいます。スポンジが常に湿っている状態を保つことが大切です。霧吹きなどでこまめに水分を与え、タッパーなどに蓋をして湿度を保つのも有効な手段です。

また、植物には発芽に光を必要とする「好光性種子」と、光を嫌う「嫌光性種子」があります。大葉は好光性種子なので、種をスポンジに深く埋めすぎず、光が当たるように浅めにセットすることがポイントです。

最後に、見落としがちなのが種の寿命です。古い種は発芽率が著しく低下します。購入してから時間が経っている場合は、新しい種で再挑戦してみることをおすすめします。

EL

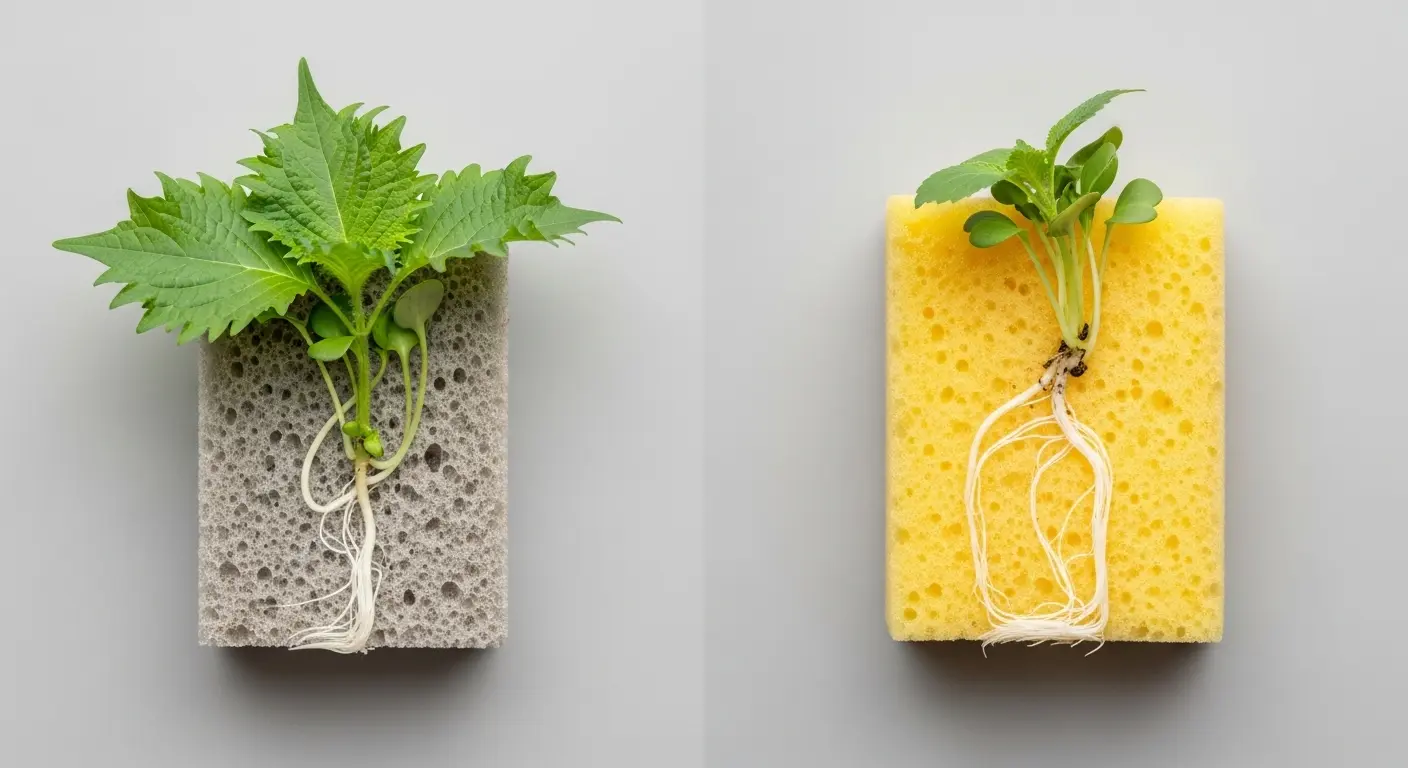

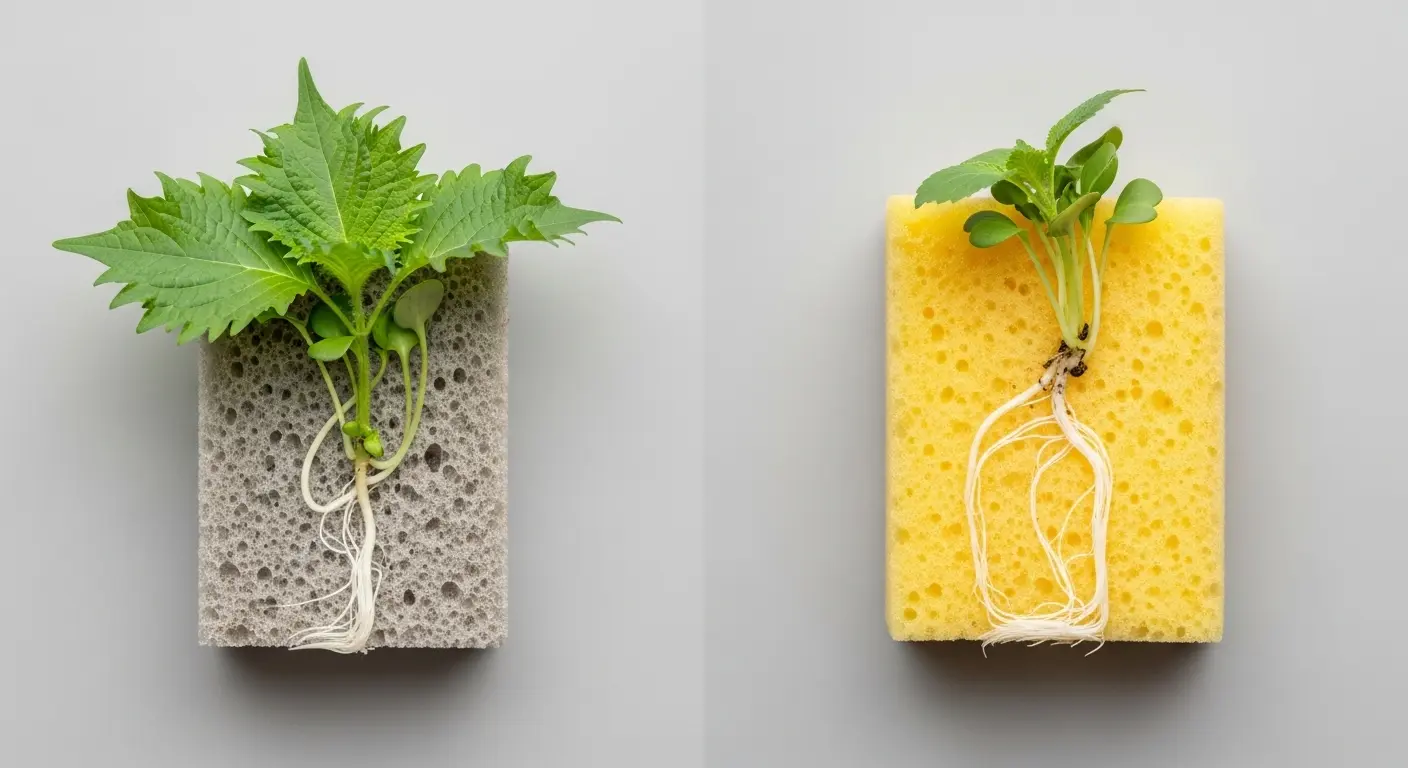

EL水耕栽培のスポンジ選びと使い方

水耕栽培において、スポンジは土の代わりとなる重要な土台です。しかし、このスポンジの選び方や使い方を間違えると、根の成長を妨げ、生育不良の直接的な原因となります。

初心者が陥りやすい失敗の一つに、硬すぎるスポンジを選んでしまうことが挙げられます。食器洗い用のスポンジでも代用可能ですが、目が詰まっていて硬いタイプのものだと、発芽したばかりの繊細な根がスポンジの中を突き破って伸びることができません。結果として、根が十分に張れずに苗が倒れてしまったり、栄養をうまく吸収できずに枯れてしまったりします。

注意:使ってはいけないスポンジ

メラミンスポンジは目が細かく密度が高すぎるため、根が入り込む隙間がありません。水耕栽培の培地としては不向きなので使用を避けましょう。

水耕栽培には、園芸用に売られている専用のウレタンスポンジを使うのが最も確実です。もし、キッチン用スポンジで代用する場合は、柔らかく、目の粗いタイプを選びましょう。ナイロンなどの硬い面がついている場合は、その部分を切り離して使用してください。

スポンジの正しい使い方

- スポンジを2〜3cm角にカットします。

- 片面に、カッターで深さ5mm〜1cm程度の十字の切り込みを入れます。この切り込みが種をセットする場所になります。

- スポンジにたっぷりと水を含ませ、軽く絞ってから種を2〜3粒置きます。種を切り込みの奥深くまで押し込みすぎないように注意してください。

もし適切なスポンジが見つからない場合は、100円ショップなどで手に入る「お茶パック」に、園芸用の「パーライト」や「バーミキュライト」を詰めて土台にするという方法もおすすめです。これらは粒状で隙間が多いため、根がスムーズに伸びることができます。

水耕栽培ペットボトルでの注意点

ペットボトルは、手軽に始められる水耕栽培の容器として非常に人気があります。しかし、その手軽さゆえに見落としがちな注意点がいくつか存在します。

最も注意すべきは「藻(も)の発生」です。透明なペットボトルは光を通しやすいため、内部の液体肥料に日光が当たると、藻が繁殖する絶好の環境となってしまいます。藻は植物と栄養を奪い合うだけでなく、水中の酸素を消費し、水質を悪化させて根腐れの原因にもなります。

これを防ぐためには、ペットボトルの下半分(液体肥料が入る部分)をアルミホイルや遮光性のあるシート、黒い布などで覆い、光を完全に遮断することが不可欠です。これにより、藻の発生を大幅に抑制できます。

次に、「水の腐敗」です。特に夏場は水温が上昇しやすく、水が腐敗しやすくなります。水を足すだけでなく、夏場は2〜3日に1回、冬場でも1週間に1回は全ての水を新しいものに入れ替えるようにしましょう。全交換することで、水中の酸素をリフレッシュし、雑菌の繁殖を防ぎます。

また、植物が成長してくると、ペットボトルの中で根がぎゅうぎゅうに詰まる「根詰まり」を起こすことがあります。根が伸びるスペースがなくなると、植物の成長も止まってしまいます。根が容器いっぱいに広がってきたら、清潔なハサミで根の3分の1程度をカットして整理してあげると、新しい根の発生が促され、再び成長を始めます。

ペットボトル栽培のコツ

- 遮光:アルミホイルで容器を覆い、藻の発生を防ぐ。

- 水替え:定期的に水を全交換し、水質を清潔に保つ。

- 根の整理:根詰まりしてきたら、根をカットしてスペースを確保する。

ハイドロボールを使うメリットと注意点

ハイドロボールは、粘土を高温で焼いて作られた発泡煉石(はっぽうれんせき)で、水耕栽培(ハイドロカルチャー)の植え込み材として広く利用されています。スポンジ栽培とはまた違ったメリットがあり、栽培方法の選択肢の一つとして知っておくと良いでしょう。

ハイドロボールのメリット

- 清潔で無菌:高温で焼成されているため無菌・無臭で、虫が湧きにくいのが特徴です。キッチンなど清潔さが求められる場所での栽培に適しています。

- 繰り返し使える:劣化しにくいため、よく洗浄すれば半永久的に繰り返し使用できます。経済的で環境にも優しい選択肢です。

- 根腐れ防止効果:石の内部に無数の微細な穴が空いており、そこに空気を保持することで根に酸素を供給し、根腐れを起きにくくします。

- デザイン性:様々な色やサイズのハイドロボールがあり、ガラス容器などと組み合わせることで、インテリアとしても楽しめます。

ハイドロボールの注意点

多くのメリットがある一方で、ハイドロボールには注意すべき点もあります。最大のデメリットは、土やスポンジのように養分を保持する力がないことです。そのため、液体肥料の管理がよりシビアになります。また、保水性はありますが、スポンジほどではないため、水切れにも注意が必要です。

さらに、ハイドロボール自体には微生物が存在しないため、根から排出される老廃物が分解されずに容器内に溜まりやすいという問題があります。これが蓄積すると根腐れの原因となるため、「根腐れ防止剤(ゼオライトなど)」を容器の底に敷いておくことが非常に重要です。根腐れ防止剤は老廃物を吸着し、水質を浄化する働きがあります。

大葉の水耕栽培が育たない時の解決策

- 苗の徒長を防ぐための光と栄養管理

- 水耕栽培でしおれるのは根腐れかも

- 水耕栽培の液体肥料おすすめの選び方

- ハイポネックスなど肥料の正しい使い方

- 大葉の水耕栽培が育たない原因の総まとめ

苗の徒長を防ぐための光と栄養管理

発芽した苗が、ひょろひょろと弱々しく間延びしてしまう「徒長(とちょう)」。これは、植物が生き残るために必死に光を求めているサインであり、水耕栽培で非常によく見られる失敗の一つです。徒長した苗は、茎が折れやすくなったり、病気にかかりやすくなったりと、その後の生育に大きく影響します。

徒長の主な原因は、「日光不足」「栄養過多(特に窒素)」「水分過多」の3つです。

最も大きな原因は、やはり圧倒的な日光不足です。室内で育てる場合、人間の目には明るく感じられても、植物の光合成には全く足りていないことがほとんどです。対策としては、まず家の中で最も日当たりの良い場所に移動させること。可能であれば、1日に最低でも4〜6時間以上は直射日光が当たる場所が理想です。それが難しい場合は、植物育成用のLEDライトを導入するのが最も確実な解決策となります。LEDライトを苗から10〜15cmほどの距離で、1日12〜16時間程度照射することで、徒長を劇的に改善できます。

次に栄養管理です。特に、葉を育てる成分である「窒素」が多すぎると、植物は茎や葉ばかりを伸ばそうとし、徒長しやすくなります。液体肥料は規定の希釈倍率を必ず守り、むしろ最初は少し薄めからスタートするくらいが安全です。

また、発芽して本葉が出始めたら「間引き」を行うことも重要です。密集した苗同士が光を奪い合って徒長するのを防ぎ、元気な苗に栄養を集中させることができます。風通しも良くなるため、病気の予防にも繋がります。

水耕栽培でしおれるのは根腐れかも

植物がぐったりとしおれているのを見ると、つい「水が足りないのでは?」と考えて水を足してしまいがちです。しかし、常に水に浸かっている水耕栽培でしおれる場合、その原因は真逆の、水のやりすぎによる「根腐れ」である可能性が非常に高いです。

植物の根は、水分や養分を吸収するだけでなく、「呼吸」をしています。根が24時間完全に水に浸かったままだと、水中の酸素を使い果たしてしまい、窒息状態に陥ります。酸素不足になった根は呼吸ができなくなり、次第に腐り始め、水分を吸収する能力を失ってしまいます。その結果、根から水を吸い上げられないために、地上部がしおれてしまうのです。

根腐れのサインとしては、以下のようなものがあります。

- 根が白やクリーム色ではなく、茶色や黒っぽく変色している。

- 根を触ると、ぬるぬるしている、またはブヨブヨしている。

- 容器の水から、ドブのような異臭がする。

根腐れを防ぐための最も重要な対策は、根の一部が空気に触れるように水位を調整することです。容器に入れる水の量は、根の先端が浸かる程度、具体的には根全体の長さの3分の2程度までを目安にし、常に根の一部が空気中に出ている状態を作りましょう。これにより、根が空気中から直接酸素を取り込むことができます。

また、定期的な水の全交換も酸素補給と水質浄化のために不可欠です。もし根腐れが始まってしまった場合は、一度植物を容器から取り出し、変色した腐った根を清潔なハサミで切り取り、新しい水で栽培を再開してください。

水耕栽培の液体肥料おすすめの選び方

水耕栽培では、液体肥料が植物の唯一の栄養源です。そのため、肥料選びは収穫の成否を左右する極めて重要な要素となります。土耕用の肥料は水に溶けにくい成分が含まれていたり、水耕栽培に必要な全ての栄養素を網羅していなかったりするため、必ず「水耕栽培用」と明記された製品を選びましょう。

水耕栽培用の肥料を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

水耕栽培用肥料の条件

- 完全水溶性であること:水に溶け残り、沈殿する成分がないこと。

- 必須栄養素が全て含まれていること:窒素・リン酸・カリウムの主要3要素に加え、カルシウム、マグネシウム、そして鉄やマンガンなどの微量要素までバランス良く配合されていること。

市販されている水耕栽培用肥料は、大きく分けて2つのタイプがあります。

1. A液・B液の2液式タイプ

これは、カルシウムとリン酸など、高濃度で混ぜ合わせると反応して沈殿してしまう成分を、あらかじめ2つの液体に分けてあるタイプです。使用する直前にそれぞれを水に溶かして使います。必要な栄養素がバランス良く配合されており、初心者にとっては最も手軽で失敗が少ないおすすめのタイプです。代表的な製品に「ハイポニカ液体肥料」などがあります。

2. 粉末タイプ

水に溶かして使用する粉末状の肥料です。液体タイプに比べて輸送コストが安いため、一般的にコストパフォーマンスに優れています。大規模な栽培や、自分で成分を調整したい中〜上級者向けですが、「微粉ハイポネックス」のように家庭菜園でも使いやすい製品もあります。

ちなみに、油かすや鶏ふんといった有機肥料は、水中で腐敗して悪臭や雑菌の原因となるため、一般的な水耕栽培では絶対に使用しないでください。

ハイポネックスなど肥料の正しい使い方

適切な水耕栽培用肥料を選んだら、次に重要になるのがその「使い方」です。特に有名な「ハイポネックス」ブランドには様々な種類の肥料がありますが、ここでは水耕栽培でよく使われる「微粉ハイポネックス」や2液式の「ハイポニカ液体肥料」を例に、正しい使い方を解説します。

最も重要なことは、製品パッケージに記載されている「希釈倍率」を厳守することです。植物の成長を早めたいからといって、自己判断で肥料を濃くするのは絶対にやめましょう。前述の通り、肥料濃度が高すぎると浸透圧の関係で根が水分を吸収できなくなり、枯れる原因となります。むしろ、最初は規定よりも少し薄めに作り、植物の様子を見ながら調整する方が安全です。

例えば、ハイポニカ液体肥料は通常500倍希釈で使用します。これは、水1リットルに対してA液とB液をそれぞれ2mlずつ加える計算になります。この際、A液とB液の原液同士を直接混ぜてはいけません。必ず、まずA液を水に入れてよくかき混ぜ、その後にB液を加えて混ぜる、という順番を守ってください。順番を間違えたり、原液同士を混ぜたりすると、成分が化学反応を起こして沈殿し、効果がなくなってしまいます。

また、肥料の効き具合を客観的に判断するために、可能であれば「pHメーター」や「ECメーター」といった測定器を使用することをおすすめします。

| 測定項目 | 意味 | 一般的な適正範囲(大葉など葉物野菜) |

|---|---|---|

| pH(ペーハー) | 水の酸性・アルカリ性の度合い。栄養の吸収しやすさに関わる。 | 5.5 〜 6.5(弱酸性) |

| EC(イーシー) | 電気伝導度。肥料の濃度の目安となる。 | 1.2 〜 1.8 mS/cm |

これらの数値を管理することで、勘に頼らない、より精度の高い栽培が可能になります。特にpHがアルカリ性に傾くと、鉄などの微量要素が吸収されにくくなり、葉が黄色くなるなどの欠乏症が出やすくなります。

大葉の水耕栽培が育たない原因の総まとめ

- 大葉の水耕栽培が育たない主な原因は、光、栄養、水分、温度、酸素の不足や過剰

- 種が発芽しないのは、温度不足(20℃以下)、水分管理の失敗、光不足(大葉は好光性)が原因

- 培地には柔らかい園芸用スポンジを使い、硬いものやメラミンスポンジは避ける

- ペットボトル栽培では、アルミホイルで容器を覆い藻の発生を防ぐことが重要

- ハイドロボールを使う際は、清潔でデザイン性が高いが、根腐れ防止剤の併用が必須

- 苗がひょろひょろと徒長するのは、圧倒的な日光不足が最大の原因

- 徒長対策には、日当たりの良い場所への移動か、植物育成用LEDライトの導入が効果的

- 植物がしおれるのは水不足ではなく、根が呼吸できないことによる根腐れの可能性が高い

- 根腐れ対策として、根の3分の2が水に浸かる程度に水位を調整し、根の一部を空気に触れさせる

- 肥料は必ず「水耕栽培用」と書かれた、必須栄養素が全て含まれた製品を選ぶ

- 初心者には、A液・B液に分かれた2液式の液体肥料が手軽で失敗が少ない

- 液体肥料はパッケージ記載の希釈倍率を厳守し、濃くしすぎないことが鉄則

- 2液式肥料は、A液とB液の原液を直接混ぜず、必ず順番に水へ溶かす

- 安定した栽培のためには、pH(5.5〜6.5)とEC(1.2〜1.8 mS/cm)の管理が望ましい

– 有機肥料は水中で腐敗するため、水耕栽培には絶対に使用しない