大きくなりすぎた柿の木を前に、バッサリと剪定したいけれど、どこを切るべきか、剪定をしたらダメな時期はいつなのか、悩んでいませんか。特に古い柿の木の剪定は難しそうで、剪定後に実がならない事態は避けたいものです。柿の剪定で切ってはいけない枝はどれなのか、剪定で低くする方法を剪定わかりやすく解説してほしい、という方も多いでしょう。この記事では、そんな柿の剪定に関するあらゆる疑問にお答えします。

- 柿の木をバッサリ剪定する正しい時期と方法

- 初心者でもわかる切るべき枝と切ってはいけない枝の見分け方

- 古い柿の木を安全に低くするコツ

- 剪定後に実がならない原因と具体的な対策

柿の剪定でバッサリ切る基本と方法

- 剪定わかりやすく図解で解説

- 剪定でどこを切るか見極める

- 柿の木を剪定で低くするコツ

- 古い柿の木の剪定は慎重に

- 剪定後に実がならない場合の対策

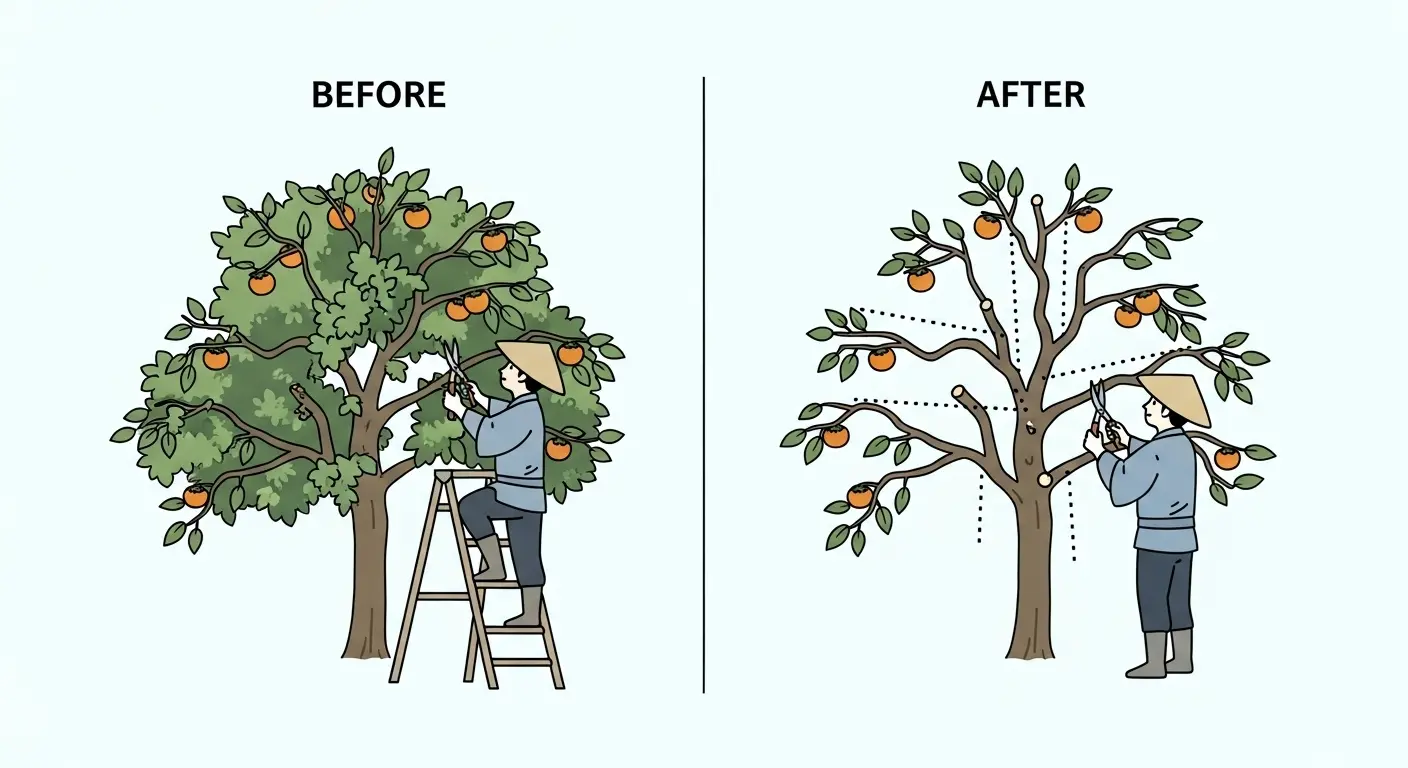

剪定わかりやすく図解で解説

柿の木の剪定は、一見難しそうに感じますが、基本的な手順と考え方を理解すれば、初心者でも実践可能です。ここでは、全体の流れを図解するように、ステップバイステップで分かりやすく解説します。

ステップ1:全体の樹形をイメージする

まず作業を始める前に、木から少し離れて全体を眺め、どのような形に仕上げたいのか完成形をイメージすることが大切です。理想の高さや幅を決め、どの枝が不要で、どの枝を活かすべきか大まかに考えます。この最初のステップが、剪定作業全体の指針となります。

ステップ2:幹を切って高さを決める(芯止め)

木が高くなりすぎている場合、最初に主幹(中心の最も太い幹)を切って高さを調整します。これを「芯止め」と呼びます。理想の高さにある、元気な横枝の少し上で切るのが基本です。こうすることで、上への成長を抑制し、横方向への成長を促します。

幹の切り方のコツ

幹や太い枝を切る際は、枝の付け根にある「バークリッジ」と呼ばれる少し盛り上がった部分を傷つけないように、その少し外側を斜めに切ります。これにより、切り口の治りが早くなり、病原菌の侵入を防ぐ効果が期待できます。

ステップ3:不要な枝を根元から取り除く(間引き剪定)

次に、木の内部の風通しと日当たりを良くするために、不要な枝を根元から切り取る「間引き剪定」を行います。具体的には、以下のような枝が対象です。

- 徒長枝(とちょうし):真上に勢いよく伸びている枝。養分を独占しがちです。

- 内向き枝・交差枝:幹の中心に向かって伸びる枝や、他の枝と交差している枝。

- 下向き枝・枯れ枝:地面に向かって垂れ下がっている枝や、枯れてしまった枝。

これらの枝を取り除くことで、木全体の栄養バランスが整い、健康な成長を促進します。

ステップ4:残した枝の長さを調整する(切り戻し剪定)

最後に、残した枝の長さを調整する「切り戻し剪定」を行います。長く伸びすぎた枝を、途中の分岐点や芽の上で切り詰める作業です。これにより、樹形をコンパクトに整え、翌年の実つきを良くします。ただし、枝の先端には実になる大切な「花芽」がついていることが多いので、切りすぎには注意が必要です。

EL

EL剪定でどこを切るか見極める

柿の剪定で最も重要なのは、「どこを切るか」を正しく見極めることです。切るべき枝と、絶対に切ってはいけない枝があります。この見極めが、柿の木の健康と翌年の収穫量を左右すると言っても過言ではありません。

切るべき枝の種類と特徴

まず、積極的に切り取るべき不要な枝(忌み枝)から見ていきましょう。これらの枝は、木の成長を妨げたり、病害虫の原因になったりすることがあります。

| 切るべき枝の種類 | 特徴 | 剪定する理由 |

|---|---|---|

| 徒長枝(とちょうし) | 空に向かって真っすぐ、勢いよく伸びる枝。 | 他の枝の養分を奪い、樹形を乱すため。 |

| 内向き枝・逆さ枝 | 木の中心(幹)に向かって伸びる枝。 | 日当たりや風通しを悪くし、他の枝の成長を妨げるため。 |

| 交差枝・絡み枝 | 他の枝と十字に交差したり、絡まったりしている枝。 | 枝同士が擦れて傷つき、病気の原因になるため。 |

| 平行枝・重なり枝 | すぐ近くで同じ方向に平行して伸びている枝。 | 日当たりを悪くし、どちらかの生育が悪くなるため、一方を間引く。 |

| 下向き枝・垂れ枝 | 地面に向かって垂れ下がるように伸びる枝。 | 日当たりが悪く、良い実がつきにくいため。 |

| 枯れ枝 | 葉も芽もなく、明らかに枯れている枝。 | 見た目が悪いだけでなく、病害虫の温床になるため。 |

これらの枝を根元から切り取る「間引き剪定」を基本とするだけで、木の内側まで日光が届き、風通しが格段に良くなります。

切ってはいけない枝の見極め方

一方で、実を収穫するためには、絶対に切ってはいけない枝があります。それは「結果母枝(けっかぼし)」と、その先にある「花芽(はなめ)」です。

- 結果母枝:前年に伸びた、比較的新しい枝のこと。この枝から、春に新しい枝(結果枝)が伸びて実がつきます。

- 花芽:枝の先端やその近くにある、丸くふっくらとした芽のこと。葉になる芽(葉芽)は細く尖っていますが、花芽は明らかに太っています。これが花になり、最終的に柿の実に成長します。

注意点

剪定時に枝の先端をすべて切り詰めてしまうと、花芽をすべて落としてしまい、その年は全く実がならないという事態に陥ります。剪定する際は、必ず枝の先端の芽を確認し、ふっくらとした花芽がついている枝はできるだけ残すようにしましょう。

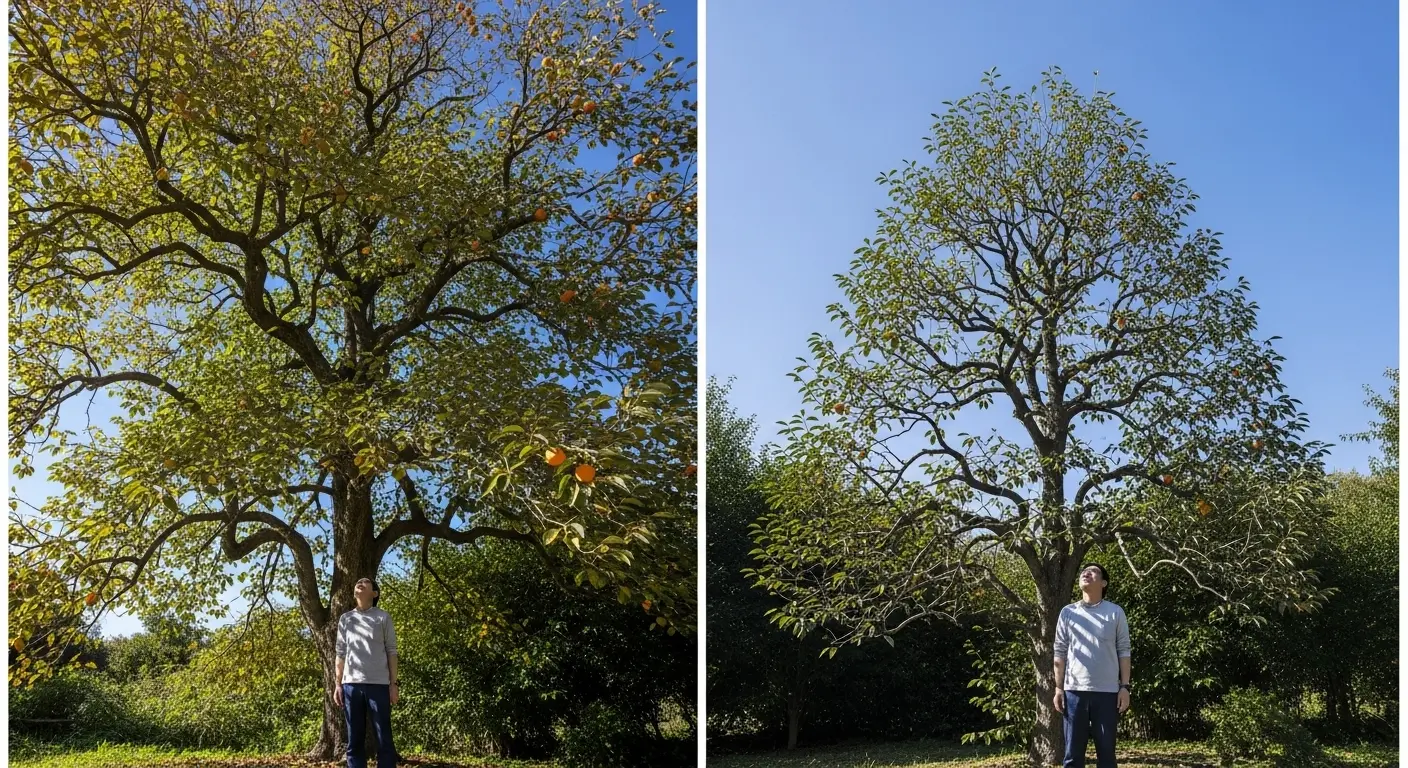

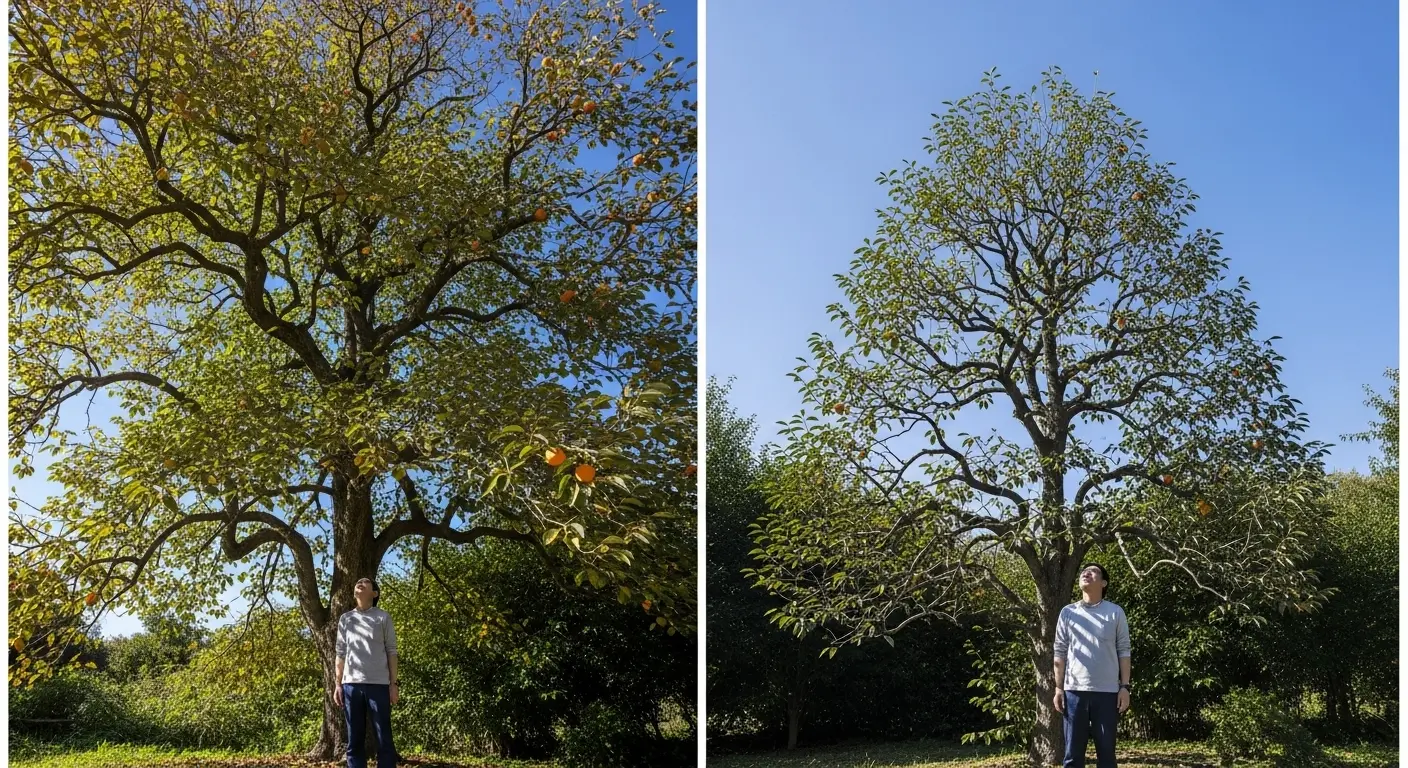

柿の木を剪定で低くするコツ

大きくなりすぎた柿の木を、自分の手で管理できる高さまで低くしたい、と考える方は多いでしょう。ここでは、安全かつ効果的に柿の木を低くするためのコツをいくつか紹介します。

主幹の切り詰め(芯止め)は段階的に

前述の通り、木の頂上部にある主幹を切る「芯止め」が、樹高を抑える最も直接的な方法です。しかし、一度に大幅に切り詰めすぎると、木が大きなダメージを受け、弱ってしまう可能性があります。

理想としては、全体の高さの3分の1程度までに留めるのが安全です。もし、もっと低くしたい場合は、一度にやろうとせず、2~3年かけて段階的に切り詰めていく計画を立てるのが賢明です。例えば、1年目に目標の高さまで切り、翌年以降はそこから伸びる強い枝を整理していく、という具合です。

主枝を3~4本に絞り、横に広げる

樹高を低くすると同時に、横方向への広がりを意識した樹形作りが重要になります。幹から直接生えている太い枝(主枝)を、四方にバランス良く配置された3~4本に絞り込みます。そして、それ以外の主枝は根元から切り取ります。

こうすることで、上への成長に使われていたエネルギーが、残された主枝に集中します。結果として、木は横に広がる開心自然形(かいしんしぜんけい)と呼ばれる、収穫しやすい樹形に育っていきます。

主枝の選び方

地面から50cm~1m程度の高さから出ていて、他の枝と重ならず、四方にバランスよく伸びている元気な枝を主枝の候補にしましょう。

切り口のケアを忘れずに

太い幹や枝を切った場合、その切り口は木にとって大きな傷口です。切り口をそのままにしておくと、雨水が侵入して腐敗の原因になったり、病原菌が入り込んだりするリスクが高まります。

直径2cm以上の太い枝を切った場合は、必ず「癒合剤(ゆごうざい)」を塗布して、切り口を保護しましょう。癒合剤は、人間の傷口に塗る軟膏のようなもので、乾燥を防ぎ、病原菌の侵入を防いで、カルス(治癒組織)の形成を助ける役割があります。ホームセンターなどで手軽に購入できます。

古い柿の木の剪定は慎重に

何十年も庭にあるような古い柿の木(古木)の剪定は、若い木と同じようにはいきません。古木は長年の風雪に耐えてきた分、体力も落ちており、急激な変化に対応する力が弱まっています。そのため、バッサリと剪定する際には、より一層の慎重さが求められます。

古木の特性を理解する

まず、古い柿の木には以下のような特性があることを理解しておく必要があります。

- 回復力が低い:若い木のように、太い枝を切られてもすぐに新しい枝を出す力が弱い。

- 病気への抵抗力が弱い:切り口から病原菌が侵入しやすく、一度感染すると枯れにつながりやすい。

- 樹形の変更が難しい:長年かけて形成された骨格は硬直しており、大幅な樹形の変更は大きなストレスとなる。

–

このような特性から、古木の剪定は「若返らせる」というよりも、「現状を維持し、少しずつ健康を取り戻させる」という視点が重要になります。

剪定は数年計画で少しずつ

大きくなりすぎた古木を小さくしたい場合でも、一度にバッサリと強剪定を行うのは絶対に避けるべきです。木が急激な変化に耐えられず、そのまま弱って枯れてしまうリスクが非常に高いからです。

古木の剪定は、3~5年程度の長期的な計画を立て、毎年少しずつ進めていくのが鉄則です。

古木剪定の年間プラン例

- 1年目:枯れ枝や、明らかに弱っている枝、混み合っている部分の細い枝を取り除く程度に留める。まずは木全体の風通しと日当たりを改善する。

- 2年目:主幹を少し切り詰めて高さを抑え、不要な主枝を1本だけ切る。木の反応を見ながら慎重に行う。

- 3年目以降:毎年、不要な太枝を1~2本ずつ整理していき、徐々に理想の樹形に近づけていく。

このように、毎年少しずつ負担をかけることで、木は変化に適応し、体力を回復させながら若返っていきます。

枯れ枝や腐朽部の処理を優先

古木には、枯れ枝や幹の一部が腐っている(腐朽部)ことがよくあります。これらは病害虫の温床となり、木の寿命を縮める原因となるため、優先的に処理する必要があります。腐朽部は、可能な限り除去し、殺菌剤を含む癒合剤をしっかりと塗布して保護しましょう。

剪定後に実がならない場合の対策

「一生懸命剪定したのに、翌年まったく実がならなかった…」これは、柿の木の剪定でよく聞かれる失敗談の一つです。剪定後に実がならないのには、いくつかの明確な原因が考えられます。ここでは、その原因と具体的な対策について解説します。

原因1:花芽を切り落としてしまった

最も多い原因は、実になるはずの「花芽」を剪定ですべて切り落としてしまったケースです。柿の実は、その年に新しく伸びた枝(結果枝)につきますが、その元となる花芽は、前年の夏頃に、前年に伸びた枝(結果母枝)の先端に形成されます。

つまり、冬の剪定で枝の先端をすべて切り詰めてしまうと、翌年咲くはずだった花芽を根こそぎ取り除いてしまうことになるのです。

対策:花芽を残す剪定を心がける

剪定する際は、枝の先端にあるふっくらとした花芽を確認し、その枝はできるだけ残すようにします。長く伸びすぎた枝を切り詰める「切り戻し剪定」は、花芽のない部分で行うか、花芽のある枝を数本残して行うなど、工夫が必要です。

原因2:隔年結果(かくねんけっか)

柿の木には、実がたくさんなる「表年」と、ほとんどならない「裏年」を交互に繰り返す「隔年結果」という性質があります。これは、表年に実をつけすぎて木が疲弊し、翌年は花芽をつける体力が残らないために起こる現象です。

もし、剪定した年がたまたま裏年に当たっていた場合、剪定が原因ではなく、木の生理現象として実がならなかった可能性も考えられます。

対策:摘蕾(てきらい)と摘果(てきか)で負担を軽減する

隔年結果を緩和し、毎年安定して収穫するためには、実の数を調整して木の負担を減らしてあげることが有効です。

- 摘蕾(4月~5月):蕾(つぼみ)の段階で、一つの枝に数個だけ残して、他は摘み取ります。

- 摘果(7月):小さな実のうちに、形の良いものを1~2個残して、他は摘み取ります。

これにより、養分が残された実に集中し、品質が向上するだけでなく、木に余力が生まれて翌年の花芽も形成されやすくなります。

原因3:剪定のしすぎ(強剪定)

バッサリと枝を切りすぎる強剪定を行うと、木は生命の危機を感じて、実をつけるよりも枝葉を伸ばして体を再生させることを優先します。その結果、花芽がつきにくくなり、実がならないことがあります。

対策:剪定は毎年少しずつ

一度に多くの枝を切るのではなく、毎年冬に不要な枝を整理する程度の定期的な剪定を心がけることが、木に負担をかけずに健康を保ち、安定した結実につながる最善の方法です。

失敗しない柿の剪定バッサリの注意点

- 剪定をしたらダメな時期はいつか

- 柿の剪定で切ってはいけない枝はこれ

- 柿の剪定で切ってはいけない枝は花芽

- 剪定後のアフターケアも重要

- まとめ:柿の剪定バッサリは時期が重要

剪定をしたらダメな時期はいつか

柿の木の剪定で失敗しないためには、作業を行う「時期」が極めて重要です。適切な時期に剪定すれば木への負担は最小限で済みますが、ダメな時期に剪定してしまうと、木を弱らせたり、その年の収穫を棒に振ったりすることになりかねません。

最適な剪定時期:冬の休眠期(11月~3月)

柿の剪定に最も適した時期は、葉がすべて落ちて木が活動を休止する「休眠期」、具体的には11月下旬から翌年の3月頃までです。この時期に剪定するメリットは数多くあります。

- 木への負担が少ない:休眠期は樹液の流れが穏やかなため、枝を切っても木が受けるダメージが最小限で済みます。

- 枝が見やすい:葉がないため、枝の重なりや混み具合、全体の骨格が一目瞭然です。これにより、切るべき枝と残すべき枝の判断が容易になります。

- 花芽を落とすリスクが低い:この時期には翌年の花芽が既に形成されていますが、葉がないため花芽を見つけやすく、誤って切り落とすのを避けやすいです。

バッサリと枝を切るような強剪定は、必ずこの休眠期に行うようにしましょう。

剪定をしたらダメな時期:春~秋の成長期

逆に、剪定を避けるべき、つまり「ダメな時期」は、新芽が芽吹き、葉が茂って実がなるまでの「成長期」です。特に、以下の時期に強剪定を行うのは厳禁です。

春(4月~5月):新芽と開花の時期

この時期に枝を切ると、これから伸びようとする新芽や、咲こうとしている花を切り落としてしまうことになります。また、木が成長のためにエネルギーを活発に使っているため、剪定によるダメージが大きくなります。

夏(6月~8月):葉が茂り、実が育つ時期

夏にバッサリ剪定すると、光合成を行う葉を大量に失うことになり、木全体のエネルギー生産が低下します。これにより、実の成長が悪くなるだけでなく、木本体が衰弱する原因となります。また、強い日差しが直接幹や枝に当たり、幹焼けを起こすリスクもあります。

ただし、夏でも徒長枝を数本切る程度の軽い剪定であれば、風通しを良くするために行うこともあります。

秋(9月~10月):収穫と休眠準備の時期

この時期は、実を成熟させ、冬の休眠に向けて木が体内に栄養を蓄えている大切な時期です。剪定を行うと、その蓄えを妨げることになり、冬を越すための体力が削がれてしまいます。

柿の剪定で切ってはいけない枝はこれ

柿の剪定では、不要な枝を取り除く一方で、「切ってはいけない枝」をしっかりと見極めて残すことが、木の健康と豊かな収穫につながります。ここでは、花芽以外にも知っておくべき、切らない方が良い枝について解説します。

1. 樹形の骨格となる「主枝」と「亜主枝」

木の基本的な形、つまり骨格を作っている太い枝は、むやみに切ってはいけません。

- 主枝(しゅし):幹から直接分かれて伸びる、最も太い枝のこと。通常、3~4本をバランス良く配置して木の骨格とします。

- 亜主枝(あしゅし):主枝から分かれて伸びる、次に太い枝のこと。主枝の補助的な役割を果たします。

これらの骨格となる枝を安易に切り落としてしまうと、樹形が大きく崩れてしまい、元に戻すには何年もかかってしまいます。大きくなりすぎたなどの理由でどうしても切る必要がある場合も、本当にその枝を切るべきか、他に方法はないか慎重に検討する必要があります。

2. 元気の良い「結果母枝」

前述の通り、柿の実は前年に伸びた「結果母枝」から春に伸びる新しい枝につきます。そのため、元気で状態の良い結果母枝は、翌年の収穫のためにできるだけ多く残すのが基本です。

特に、やや上向きに伸びている、太すぎず細すぎない鉛筆くらいの太さの枝が良い結果母枝とされています。これらの枝を大切に残し、逆に非常に細くて弱い枝や、古くてゴツゴツした枝を間引くように剪定すると良いでしょう。

3. 枝の付け根の膨らんだ部分「ブランチカラー」

これは枝そのものではありませんが、枝を根元から切る際に非常に重要な部分です。枝の付け根には、幹や太い枝との境目に、少し膨らんだ「ブランチカラー(枝襟)」と呼ばれる部分があります。

このブランチカラーには、傷口を塞ごうとする細胞が集中しています。そのため、枝を切る際には、この膨らみを残して、その少し外側で切るのが鉄則です。もし、このブランチカラーごと切り落としてしまうと、切り口が非常に大きくなり、治りが遅くなるだけでなく、幹自体が腐り込む原因にもなります。

幹に食い込むように切るのはNG!

切り口を平らにしようとして、幹に食い込むようにギリギリで切る「深切り」は、木に最もダメージを与える切り方の一つです。必ずブランチカラーを残すことを意識してください。

柿の剪定で切ってはいけない枝は花芽

これまでも何度か触れてきましたが、柿の剪定において最も重要なルールのひとつが「花芽をむやみに切らないこと」です。これを理解しているかどうかで、翌年の収穫が天国と地獄ほど変わってしまいます。ここでは、その「花芽」について、さらに詳しく掘り下げて解説します。

花芽とは?柿の実の赤ちゃん

花芽(はなめ、かが)とは、その名の通り、春になると花を咲かせる芽のことです。柿の場合、この花がやがて実になるため、花芽は「柿の実の赤ちゃん」と言えます。この花芽を剪定で切り落としてしまえば、当然ながら実はなりません。

花芽と葉芽の見分け方

では、どうすれば花芽を見分けられるのでしょうか。枝についている芽には、花になる「花芽」と、葉になる「葉芽(ようが、はめ)」の2種類があります。幸い、この二つは見た目に明確な違いがあります。

花芽と葉芽の比較

- 花芽:丸くてふっくらと太っている。枝の先端、または先端から2~3番目の位置によくついている。

- 葉芽:細くて先端が尖っている。枝の途中についていることが多い。

冬の剪定時期には、枝をよく観察して、この丸く太った芽を探してみてください。最初は分かりにくいかもしれませんが、見比べていくうちに、その違いがはっきりと分かるようになります。

花芽がつく場所

花芽がどこにつくかを知っておくことも重要です。柿の花芽は、前年に伸びた、比較的若くて元気な枝(結果母枝)の先端部分につきます。何年も前の古いゴツゴツした枝や、その年に勢いよく伸びすぎた徒長枝には、ほとんど花芽はつきません。

このことから、剪定では以下のことが言えます。

- 枝の先端をむやみに切り詰める「切り戻し剪定」は、花芽を落とすリスクが高い。

- 剪定の基本は、花芽のついていない不要な枝を根元から抜く「間引き剪定」である。

- 長く伸びすぎた枝を切り詰めたい場合も、枝の先端を確認し、花芽があればその手前で切るか、その枝は残して他の枝を整理するなどの判断が必要。

豆知識:良い花芽とは?

充実した良い花芽は、ただ丸いだけでなく、先端が少し尖り気味で、しっかりとした張りがあります。このような花芽がついている枝を残すと、大きくて美味しい実が期待できると言われています。

剪定後のアフターケアも重要

柿の木の剪定は、枝を切って終わりではありません。むしろ、剪定後のアフターケアこそが、木の健康を維持し、次のシーズンの豊かな実りへとつなげるための重要な作業です。人間が手術の後に養生が必要なように、木にとっても剪定後はデリケートな時期。適切なケアで、木の回復をしっかりとサポートしてあげましょう。

1. 切り口の保護(癒合剤の塗布)

これは最も基本的なアフターケアです。特に、直径2cmを超えるような太い枝を切った場合、その切り口は木にとって大きな傷口となります。放置すると、病原菌が侵入したり、切り口から水分や養分が逃げて木が弱る原因になったりします。

剪定後は速やかに、切り口に「癒合剤(ゆごうざい)」を塗布しましょう。癒合剤は、切り口をコーティングして水や菌の侵入を防ぎ、木の治癒力(カルスの形成)を助ける役割を果たします。チューブタイプやスプレータイプなどがあり、ホームセンターや園芸店で入手できます。

2. 施肥(お礼肥と寒肥)

剪定で体力を消耗した木が、春からの成長に向けてエネルギーを蓄えるのを助けるために、肥料を与えることも大切です。

- お礼肥(おれいごえ):実を収穫した直後(10月~11月頃)に与える肥料。「一年間ありがとう」という感謝を込めて、消耗した樹勢を回復させる目的があります。

- 寒肥(かんごえ):冬の休眠期(12月~2月頃)に与える肥料。春の芽吹きや成長のための元肥となります。

剪定を冬に行う場合は、この寒肥のタイミングと重なります。油かすや鶏ふんなどの有機質肥料を、木の根元から少し離れた、枝先の真下あたりに溝を掘って施すと効果的です。これにより、根が肥料を吸収しやすくなります。

肥料の与えすぎに注意

肥料、特に窒素成分が多すぎると、枝葉ばかりが茂ってしまい、かえって花芽がつきにくくなることがあります。規定量を守り、与えすぎには注意しましょう。

3. 清掃と病害虫対策

剪定で切り落とした枝や葉を、木の周りに放置しておくのはよくありません。枯れ枝や落ち葉は、病原菌や害虫の越冬場所となり、春になってからの病害虫発生の原因となります。剪定後は、切り落とした枝葉をきれいに集めて処分し、木の周りを清潔に保ちましょう。

また、冬の間に石灰硫黄合剤などの薬剤を散布しておくと、カイガラムシなどの害虫や、うどんこ病などの病気の予防に効果的です。

まとめ:柿の剪定バッサリは時期が重要

この記事では、大きくなりすぎた柿の木をバッサリと剪定するための方法や注意点について、多角的に解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをリスト形式でまとめます。

- 柿の剪定で最も重要なのは「時期」であり、最適なのは葉が落ちた冬の休眠期

- 春から秋の成長期にバッサリ剪定すると木が弱るため避けるべき

- 剪定の基本は不要な枝を根元から切る「間引き剪定」

- 木を低くするには主幹を切る「芯止め」が有効だが、一度に切りすぎない

- 古い柿の木の剪定は回復力が弱いため、数年計画で慎重に行う

- 絶対に切ってはいけないのは、実になる「花芽」がついた枝の先端

- 花芽は丸くふっくらしており、葉芽は細く尖っているため見分けが可能

- 樹形の骨格となる主枝や亜主枝はむやみに切らない

- 徒長枝や内向き枝、交差枝などの忌み枝は積極的に取り除く

- 剪定後に実がならない主な原因は、花芽の切り落としや隔年結果

- 隔年結果対策には、蕾を減らす「摘蕾」や実を減らす「摘果」が有効

- 太い枝の切り口には、病気予防のために必ず「癒合剤」を塗布する

- 剪定後は、寒肥を与えて木の回復を助ける

- 切り落とした枝葉は病害虫の温床になるため、きれいに清掃する

- 剪定は木との対話であり、焦らず毎年少しずつ行うことが成功の秘訣