夕暮れ時にふわりと甘い香りを漂わせ、どこか懐かしい気持ちにさせてくれるオシロイバナ。子供の頃、その黒い種を割っておしろい遊びをした思い出がある方も多いのではないでしょうか。しかし、その親しみやすい姿の裏には、実は「オシロイバナを植えてはいけない」と言われる重大な理由が隠されています。この記事では、専門家の視点から、オシロイバナが持つ子どもやペットへの危険な「毒性」と、一度植えるとお庭を占領してしまうほどの驚異的な「繁殖力」の二大問題を徹底的に解説します。さらに、すでにお庭にある場合の安全な駆除方法から、代わりにおすすめできる香りの良い植物まで、あなたのガーデニングライフをより安全で豊かなものにするための知識を余すところなくお伝えします。

- 全草に毒性があり特に種と根は危険

- こぼれ種と地下の塊根で驚異的に増える

- 完全な駆除は塊根の掘り起こしが必須

- 安全で香りの良い代替植物も多数存在

オシロイバナを植えてはいけないと言われる2つの理由

- 理由1:子どもやペットに危険な「毒性」

- 理由2:庭を占領する驚異的な「繁殖力」

- 駆除が困難を極める「直根性と塊根」

- 庭の生態系を乱す「侵略的外来種」の可能性

理由1:子どもやペットに危険な「毒性」

オシロイバナ(学名: Mirabilis jalapa)が「植えてはいけない」と言われる最も大きな理由は、植物全体に含まれる毒性にあります。特に注意が必要なのは、子どもたちが興味を示しやすい黒くて丸い種子と、地中に大きく育つ根(塊根)です。これらの部位には、アルカロイドの一種である「トリゴネリン」という有毒成分が比較的高濃度で含まれています。もし、これらを誤って口にしてしまうと、嘔吐、下痢、腹痛といった消化器系の中毒症状を引き起こす可能性があります。また、植物の汁が皮膚に付着すると、人によっては皮膚炎やかぶれを起こすことも報告されています。

昔は種子の中の白い粉を「おしろい」に見立てて遊ぶことがありましたが、こうした毒性のリスクから、現在では全く推奨されません。小さなお子様がいるご家庭では、知らないうちに種を口に入れてしまう危険性が非常に高いと言えるでしょう。さらに、この危険は人間だけに限りません。犬や猫などのペットにとってもオシロイバナは有害です。草丈が低いため、ペットが葉や花、落ちた種子を口にしやすく、同様に嘔吐や下痢などの中毒症状を引き起こす恐れがあります。大切な家族を守るためにも、オシロイバナの毒性リスクは決して軽視できません。

お子様やペットがいるご家庭は特に注意!

オシロイバナの毒性は、大人にとっては軽微な症状で済むことが多いですが、体の小さい子どもやペットにとっては深刻な事態につながる可能性があります。好奇心から種子を拾って口に入れたり、散歩中に葉をかじったりしないよう、庭に植えない、生えている場所に近づけないといった配慮が不可欠です。万が一、摂取してしまった疑いがある場合は、速やかに医師または獣医師に相談してください。

理由2:庭を占領する驚異的な「繁殖力」

オシロイバナのもう一つの大きな問題点は、その驚異的な繁殖力です。一度庭に根付くと、あっという間にその勢力を広げ、他の植物の生育場所を奪ってしまうほど強力です。この強さの秘密は、「こぼれ種」と「塊根(かいこん)」という2つの繁殖戦略にあります。

まず、オシロイバナは一つの花から一粒の黒い種子を作りますが、その数が非常に多く、発芽率も高いのが特徴です。花が終わると自然に地面に落ち、翌年には芽を出して新たな株となります。これを「こぼれ種」と呼びますが、放置すれば数年で庭のあちこちからオシロイバナが生えてくる事態になりかねません。

さらに厄介なのが、地下で大きく成長する塊根の存在です。これはサツマイモのような塊状の根で、多くの栄養と水分を蓄えています。この塊根のおかげで、オシロイバナは乾燥や厳しい環境にも強く、冬に地上部が枯れても地下で生き残り、春になると再び力強く芽吹きます。つまり、多年草として毎年その場で再生し、年々大株に成長していくのです。この2段構えの繁殖戦略により、オシロイバナは一度定着すると根絶が非常に難しくなります。

EL

EL駆除が困難を極める「直根性と塊根」

オシロイバナの駆除を著しく難しくしているのが、その根の性質です。オシロイバナは「直根性(ちょっこんせい)」といって、太い主根が地中深くまでまっすぐに伸びていく性質を持っています。そして、その主根は年々肥大化し、ゴボウやダイコンのような、時にはそれ以上に大きな「塊根」を形成します。

このため、地上部を刈り取ったり、スコップで軽く掘り返したりする程度では、全く駆除になりません。地中に残った塊根の一部からでも、翌年には必ず再生してくるからです。完全に根絶するためには、この巨大な塊根を、ひとかけらも残さずに完全に掘り起こす必要があります。しかし、深く張った根を傷つけずに掘り出すのは、非常に重労働であり、熟練したガーデナーでも手を焼く作業です。

特に、数年育った株の塊根は、大人の腕ほどの太さになることも珍しくありません。階段の隙間やブロック塀の際など、物理的に掘り起こしが不可能な場所に生えてしまった場合は、手作業での完全な駆除はほぼ不可能と言えるでしょう。このように、一度根付かせてしまうと後が大変、という点が、安易に植えるべきではない大きな理由となっています。

庭の生態系を乱す「侵略的外来種」の可能性

オシロイバナはメキシコなど熱帯アメリカが原産の外来植物で、日本には江戸時代に観賞用として持ち込まれました。現在では、その強い生命力から日本各地で野生化しているのが確認されています。環境省が指定する「特定外来生物」や、生態系に重大な影響を及ぼす「日本の侵略的外来種ワースト100」には含まれていませんが、そのポテンシャルは決して無視できません。

専門家の間では「スリーパー・ウィード(眠れる雑草)」として認識されることがあります。これは、現時点では爆発的な侵略性を示していなくても、何らかの環境変化をきっかけに、在来の植物を脅かす存在になりうる植物を指します。

オシロイバナは痩せた土地や乾燥にも強く、他の植物が育ちにくいような場所でも旺盛に生育できます。そのため、庭に植えたオシロイバナがこぼれ種で増え、周辺の野山にまで広がってしまうと、もともとその土地に生えていた在来の野草などと競合し、その生育場所を奪ってしまう可能性があります。個人の庭の問題だけでなく、地域の生態系に影響を与えかねないという視点も、オシロイバナを植える前によく考えるべき大切なポイントです。美しい花を楽しむ園芸活動が、意図せず地域の自然を壊すことにつながらないよう、責任ある植物選びが求められます。

オシロイバナの学名について

オシロイバナの学名は Mirabilis jalapa です。属名の Mirabilis はラテン語で「不思議な、素敵な」という意味を持ち、これは1つの株に異なる色の花が咲くといった珍しい性質に由来します。種小名の jalapa は、メキシコの都市「ハラパ(Xalapa)」にちなんでいます。

庭のオシロイバナを安全かつ完全に駆除する方法

- 手作業で駆除:塊根を完全に掘り起こす

- 除草剤で駆除:安全な使い方と注意点

- こぼれ種対策:花がら摘みと発芽後の処理

- オシロイバナの管理で注意すべき病害虫

手作業で駆除:塊根を完全に掘り起こす

もしお庭にオシロイバナが生えてしまった場合、最も確実で環境への負荷が少ない駆除方法は、物理的に塊根をすべて掘りり起こすことです。中途半端な作業は再生を許すだけなので、徹底的に行う覚悟が必要です。

最適な時期は、春に新芽が出てきて場所が特定しやすく、まだ株が小さいうちです。土が雨で柔らかくなった後なども作業がしやすいでしょう。まず、株元から30cmほど離れた場所に、剣先スコップや丈夫な園芸用フォークを深く差し込みます。いきなり根を狙うのではなく、周囲の土ごと大きく掘り起こすのがコツです。根の周りを一周するようにスコップを入れ、少しずつ根を揺さぶりながら、テコの原理でゆっくりと持ち上げます。

目標は、太い主根を途中で折ることなく、ひとかたまりで抜き取ること。もし途中で折れてしまった場合は、残った根も丁寧に掘り出してください。掘り出した塊根は、絶対に堆肥に入れたり、庭の隅に放置したりしてはいけません。再生する可能性があるため、可燃ゴミとして確実に処分しましょう。大変な作業ですが、これをやり遂げることが、オシロイバナとの戦いに終止符を打つ唯一の道です。

塊根掘り起こしの手順

- 準備:丈夫なスコップ、軍手を用意する。

- 掘削:株元から広く離れた位置から、深くスコップを入れる。

- 根の切り離し:周囲を掘り進め、塊根を土から浮かせる。

- 抜き取り:根を折らないよう、慎重に、しかし大胆に引き抜く。

- 確認:土中に根の断片が残っていないか確認する。

- 処分:掘り出した塊根は可燃ゴミとして処分する。

除草剤で駆除:安全な使い方と注意点

塊根が大きくなりすぎて掘り起こしが困難な場合や、コンクリートの隙間など物理的に作業ができない場所では、除草剤の使用も有効な選択肢となります。ただし、使用には細心の注意が必要です。

オシロイバナのように強力な根を持つ植物には、葉や茎に散布した薬剤が根まで浸透して枯らす「浸透移行性」の除草剤、特に「グリホサート系」の製品が効果的です。散布する最適なタイミングは、植物が活発に成長している春から夏にかけてです。この時期は、薬剤が効率よく根まで運ばれます。

安全に使うためのポイントは、まず天候の確認です。散布後、少なくとも6時間以上は雨が降らない、風のない日を選びましょう。雨で薬剤が流れたり、風で他の大切な植物に飛散(ドリフト)したりするのを防ぐためです。散布する際は、長袖長ズボン、手袋、マスク、保護メガネを着用し、薬剤が皮膚や目にかからないようにします。枯らしたいオシロイバナの葉にだけ、薬剤が滴らない程度に丁寧に散布してください。周囲に他の植物がある場合は、ダンボールなどで覆いをする(養生する)と安心です。また、散布後は薬剤が乾くまで、お子様やペットがその場所に立ち入らないように徹底しましょう。

こぼれ種対策:花がら摘みと発芽後の処理

塊根の駆除と並行して、あるいは駆除後にも重要になるのが「こぼれ種対策」です。たとえ親株を根絶できたとしても、土の中には過去数年間にこぼれた種子が「シードバンク」として大量に眠っている可能性があります。これらの種子は条件が整うと次々に発芽してくるため、油断は禁物です。

最も効果的な予防策は、種子を作らせないことです。オシロイバナの花は一日花で、夕方に咲いて翌朝にはしぼみます。このしぼんだ花(花がら)をこまめに摘み取る「花がら摘み」を徹底しましょう。花がらが落ちた後に黒い種子ができるため、その前に摘んでしまえば、新たなこぼれ種を劇的に減らすことができます。

もし花がら摘みが間に合わず、地面から小さな双葉が出てきた場合は、見つけ次第、すぐに抜き取ることが肝心です。オシロイバナの芽は特徴的なので、慣れればすぐに見分けがつきます。発芽したばかりの小さなうちは根も浅く、指で簡単につまんで引き抜けます。「見つけたら即抜く」を習慣にしましょう。この地道な作業を1〜2シーズン続けることで、土の中の種子を徐々に減らし、完全な根絶に近づけることができます。塊根処理とこぼれ種対策、この両輪で取り組むことが成功への鍵です。

オシロイバナの管理で注意すべき病害虫

オシロイバナは非常に強健な植物で、病害虫の被害には遭いにくいとされています。しかし、全く問題がないわけではありません。もし駆除せずに管理を選ぶ場合や、駆除作業中に注意すべき点として、いくつかの病害虫を知っておくと良いでしょう。

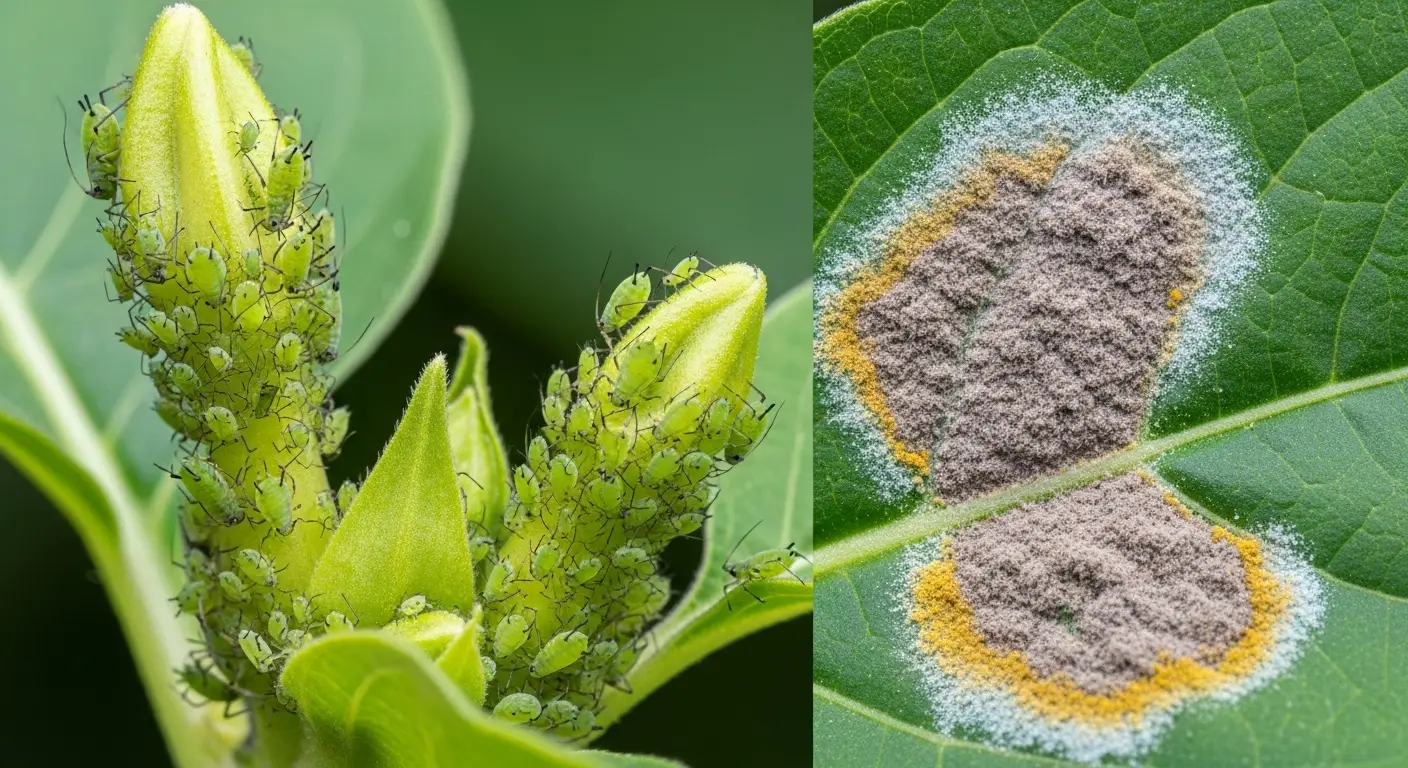

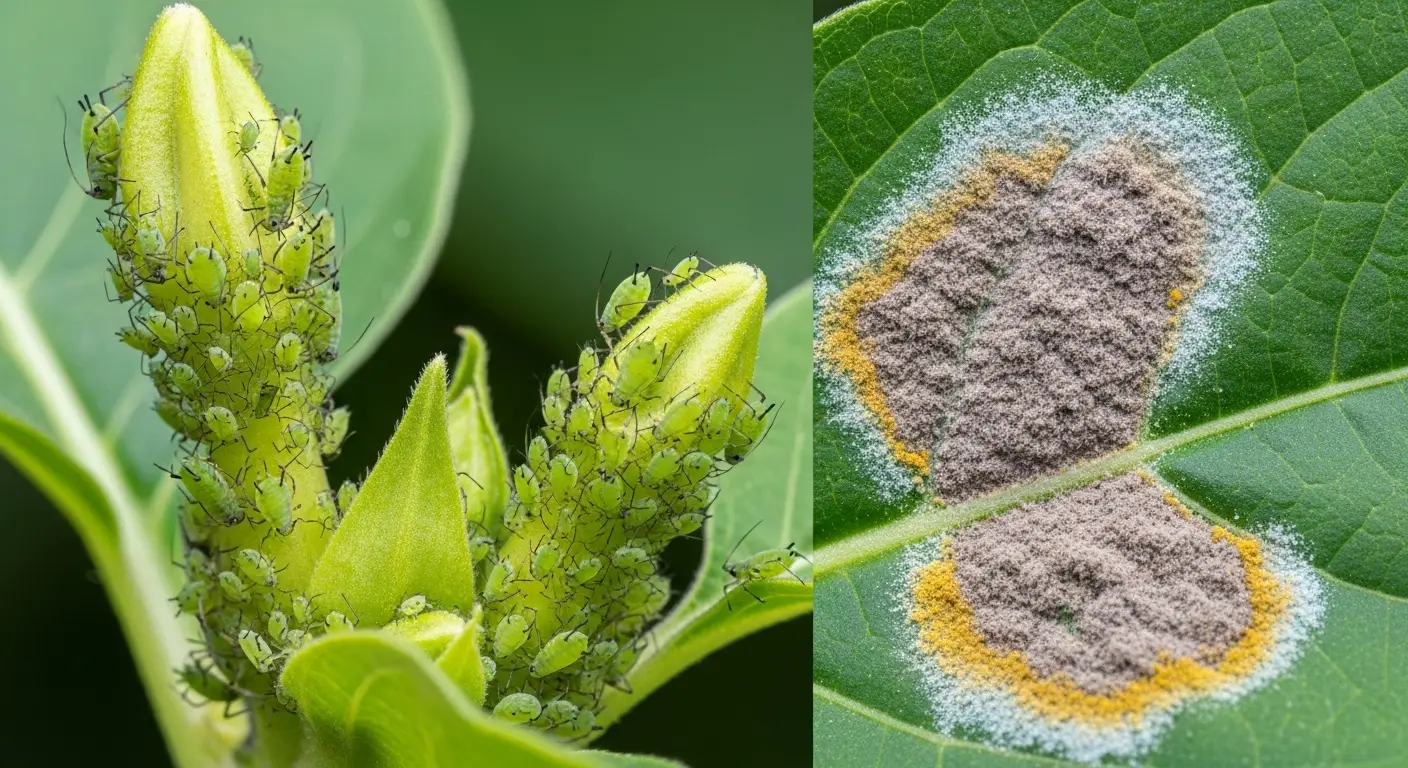

害虫で比較的よく見られるのが「アブラムシ」です。新芽や蕾に群生し、植物の汁を吸って生育を弱らせるだけでなく、排泄物が原因で葉が黒いカビで覆われる「すす病」を誘発することもあります。見つけ次第、テープ類で取り除くか、数が多ければ専用の殺虫剤で対処します。また、湿った環境を好む「ナメクジ」も、葉や花びらを食害することがあります。

病気で注意したいのが「灰色かび病」です。特に梅雨時期など、湿度が高い状態が続くと発生しやすくなります。咲き終わった花がらが地面に落ちて腐り、そこからカビが繁殖して葉や茎が灰色〜黒っぽく変色し、やがて株全体を弱らせます。これを防ぐためにも、落ちた花がらはこまめに掃除し、株元の風通しを良く保つことが大切です。これらの病害虫はオシロイバナを弱らせるだけでなく、周囲の他の植物に広がる可能性もあるため、適切な管理が求められます。

| 病害虫 | 主な症状・被害 | 対策方法 |

|---|---|---|

| アブラムシ | 新芽や蕾に群生し、吸汁して株を弱らせる。すす病を誘発する。 | 見つけ次第、物理的に除去。多発時は市販の殺虫剤を散布。 |

| ナメクジ | 夜間に活動し、葉や花びらを食害する。 | 夜間に見回って捕殺。誘引殺虫剤を株元に設置する。 |

| 灰色かび病 | 多湿時に発生。花や葉、茎が灰色〜黒のカビで覆われ腐敗する。 | 落ちた花がらをこまめに清掃。風通しを良くする。発生部位は除去する。 |

| すす病 | アブラムシの排泄物を栄養源とするカビ。葉が黒いすすで覆われ光合成を阻害する。 | 原因となるアブラムシを駆除する。黒くなった部分は拭き取る。 |

総括:オシロイバナを植えてはいけない理由を知り、安全な庭づくりを

この記事のまとめです。

- オシロイバナは、その親しみやすい見た目とは裏腹に「植えてはいけない」とされる明確な理由がある。

- 最大の理由は、全草、特に種子と根に含まれる毒性である。

- 有毒成分はアルカロイドの一種「トリゴネリン」である。

- 人間が誤食すると嘔吐・下痢・腹痛などの中毒症状を引き起こす。

- 特に好奇心旺盛な子どもが種子を口にするリスクが高い。

- 犬や猫などのペットにとっても有毒であり、同様の消化器症状が見られる。

- 第二の理由は、こぼれ種と地下の塊根による驚異的な繁殖力である。

- 一度庭に定着すると、他の植物の生育を脅かしながら広がる。

- 地下に形成される大きな塊根により、地上部を刈っても再生する。

- この塊根を完全に除去しない限り、根絶は不可能である。

- 直根性で根が深いため、塊根の掘り起こしは大変な重労働となる。

- 侵略的外来種となるポテンシャルを持ち、地域の生態系に影響を与える可能性がある。

- 駆除は、物理的な掘り起こしと、状況に応じた除草剤の使用を組み合わせる。

- 除草剤は、根まで枯らす浸透移行性のグリホサート系が有効である。

- 除草剤の使用は、天候を選び、周囲の安全に最大限配慮する必要がある。