風にそよぐ青い矢車草、素敵ですよね。でも、思ったより背が高く伸びすぎて、ひょろひょろと倒れてしまう…そんな経験はありませんか?この記事では、そんなお悩みを解決し、矢車草を理想の高さで、こんもりと美しく育てるための具体的な方法を徹底解説します。摘心や切り戻しといったプロのテクニックから、徒長を防ぐための日照・肥料管理、そして最も確実な解決策である「矮性品種」の選び方まで、あなたの矢車草栽培を成功に導く知識が満載です。この記事を読めば、もう草姿の乱れに悩むことはありません。

- 摘心で分枝を促し、がっしりした株に育てる具体的なタイミングがわかる

- 肥料のやりすぎなど、徒長(ひょろひょろに伸びること)の根本原因と対策を学べる

- 手間をかけずに低く育てるための「矮性品種」という選択肢を知ることができる

- 花後の切り戻しで、株を長持ちさせ、美しい草姿を保つコツが身につく

矢車草を低く育てるための実践テクニック

矢車草(ヤグルマギク)は、本来1m近くまで草丈が伸びる品種も多い、すっとした立ち姿が魅力の植物です。しかし、その高さをコントロールし、よりコンパクトで密度の高い株に仕立てることは、いくつかの園芸テクニックを駆使することで十分に可能です。ここでは、すでに育てている矢車草や、高性種をあえて低く育てたい場合に役立つ、具体的な管理方法を詳しく解説します。

- 摘心で分枝を促し、こんもり育てる

- 切り戻しで草姿を整え、風通しを良くする

- 徒長を防ぐ!日照・肥料・水の基本管理

- 徒長してしまった矢車草の立て直し方

摘心で分枝を促し、こんもり育てる

矢車草を低く、そして花数を多く育てるための最も効果的な作業が「摘心(てきしん)」、またはピンチとも呼ばれる作業です。これは、植物の頂点の芽(成長点)を摘み取ることで、上への成長を一時的に止め、代わりに脇から新しい芽(わき芽)を複数出させることを目的としています。一本の茎がひょろりと伸びるのではなく、脇からたくさんの枝が伸びることで、株全体のボリュームが増し、結果的に草丈が抑えられ、がっしりとした安定感のある姿になります。

摘心のタイミングは非常に重要です。早すぎても遅すぎても効果が薄れてしまいます。最適な時期は、本葉が6枚から8枚程度に育った頃、もしくは草丈が10cmから20cmに伸びた頃が目安です。この時期に、清潔なハサミや指先で、主茎の先端にある新芽を、すぐ下にある元気な葉の付け根の上で切り取ります。すると、その葉の付け根から新しい茎が2本伸びてきて、枝数が増えていきます。この一手間を加えるだけで、花数は格段に増え、風で倒れにくい、理想的なこんもりとした株姿に育てることができます。

切り戻しで草姿を整え、風通しを良くする

「切り戻し」は、摘心とは目的とタイミングが異なる剪定作業です。主に、伸びすぎた茎や花が終わった枝を切り詰めることで、株全体の形を整え、植物の健康を維持するために行います。矢車草は高温多湿を苦手とするため、この切り戻しは特に重要になります。適切な切り戻しは、株の寿命を延ばし、次の美しい開花へと繋がります。

切り戻しには、大きく分けて2つのタイミングがあります。一つ目は「花後の切り戻し」です。春にたくさんの花を楽しませてくれた後、花がらが目立ってきたら、株全体の3分の1程度の高さまで思い切って切り戻しましょう。これにより、種を作るために使われるはずだったエネルギーを株本体の回復に回すことができ、株の消耗を防ぎます。うまくいけば、秋にもう一度花を咲かせてくれることもあります。二つ目は「梅雨前の切り戻し」です。矢車草は湿気が原因でうどんこ病などにかかりやすいため、梅雨入り前に混み合った枝や葉を間引くように切り戻し、株の内部の風通しを良くしておくことが、夏越しを成功させる重要なポイントになります。

切り戻しの2大タイミング

- 花が終わった後:株の消耗を防ぎ、二番花を期待するために行う。

- 梅雨に入る前:株の風通しを良くし、高温多湿による病気を予防する。

徒長を防ぐ!日照・肥料・水の基本管理

矢車草がひょろひょろと弱々しく伸びてしまう「徒長(とちょう)」という現象。これを防ぐことが、低くがっしり育てるための基本中の基本です。徒長は、日照不足や肥料の与えすぎなど、不適切な栽培環境が主な原因で起こります。植物が光を求めて必死に背伸びをしたり、栄養過多で茎ばかりが伸びてしまう状態です。実は矢車草は、少し厳しいくらいの環境を好む、とても強健な植物。過保護に育てることが、かえって徒長を招いてしまうのです。

まず最も重要なのが日照です。矢車草は1日に最低でも6時間以上の日光が当たる、日当たりと風通しの良い場所を好みます。日照不足は徒長の最大の原因です。次に肥料ですが、矢車草は痩せ地でも育つため、特に地植えの場合はほとんど肥料を必要としません。むしろ、肥料、特に茎葉を成長させる窒素成分が多すぎると、葉ばかりが茂り、茎が軟弱に伸びて倒れやすくなります。元肥を少し施す程度で十分です。水のやりすぎも禁物。土が常に湿っていると根が弱り、徒長の原因になります。土の表面がしっかりと乾いてから、たっぷりと水を与えるように心がけましょう。

徒長を招く「やりすぎ」に注意!

矢車草の栽培で失敗する多くは、良かれと思って行う「過保護」が原因です。特に、窒素分の多い肥料の与えすぎは、茎をひょろひょろにさせ、花付きを悪くする最大の要因。肥料は控えめ、水やりは乾かし気味に。「少しスパルタかな?」と思うくらいの管理が、がっしりとした美しい株を作るコツです。

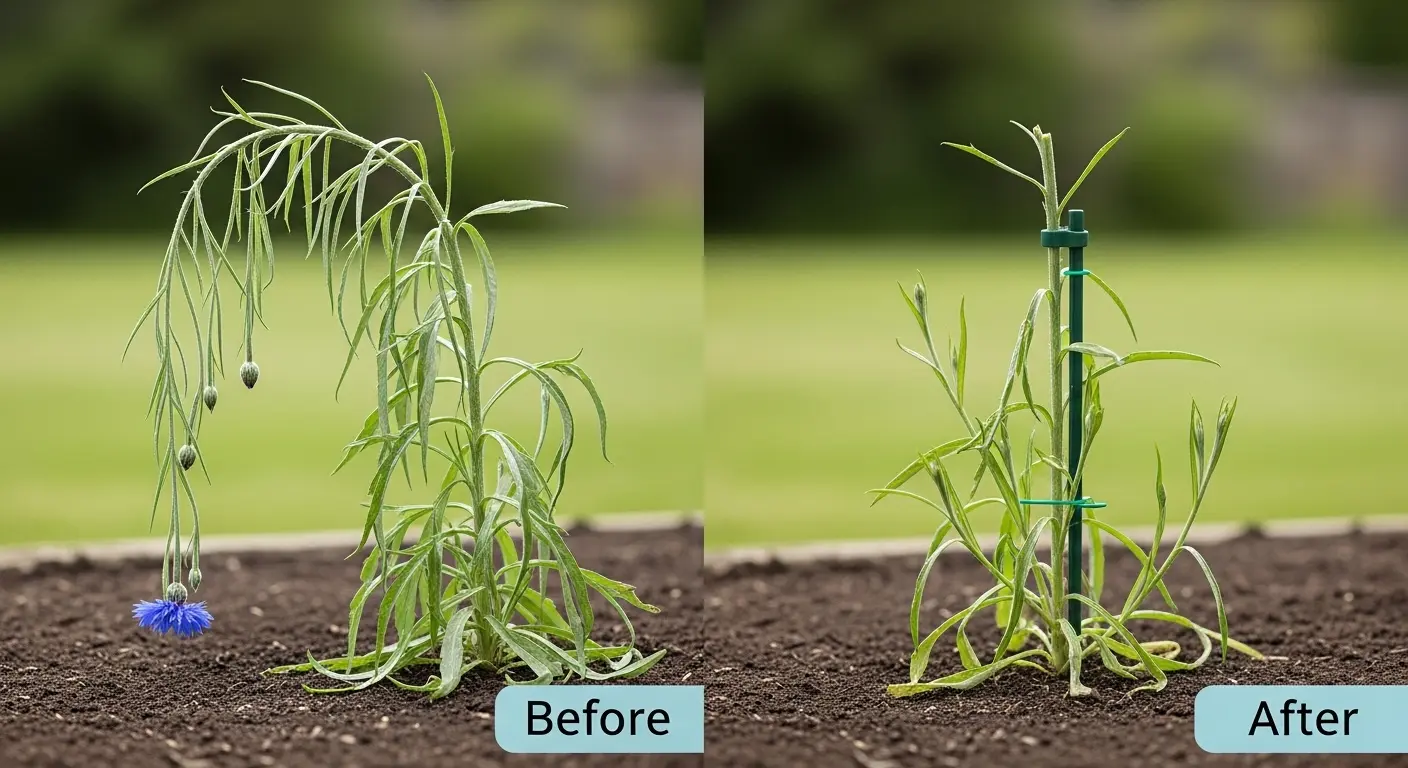

徒長してしまった矢車草の立て直し方

「しまった、すでにひょろひょろに育ってしまった…」と諦めるのはまだ早いです。徒長してしまった矢車草も、適切な処置を施せば、ある程度立て直すことが可能です。見た目が悪くなるだけでなく、病気にもかかりやすくなっているので、早めに対処してあげましょう。

まず、自力で立てないほど伸びてしまった場合は、折れてしまう前に支柱を立てて茎を支えてあげましょう。次に、思い切った「切り戻し」を行います。現在の草丈の半分から3分の1程度の高さまで、葉が出ている節の少し上で切り詰めます。こうすることで、低い位置から新しい脇芽が伸びるのを促し、よりがっしりとした株に再生させることができます。ただし、これはあくまで対症療法です。最も重要なのは、なぜ徒長してしまったのか、その原因を見直すこと。日当たりの良い場所へ移動させる、肥料や水やりを控えるなど、前述した「徒長を防ぐ基本管理」を徹底し、新しい芽が再び徒長しないように環境を改善してあげることが、根本的な解決に繋がります。

EL

EL品種選びで解決!背が低い矢車草の育て方

これまで、栽培テクニックで矢車草を低く育てる方法をご紹介してきましたが、実はもっと簡単で確実な方法があります。それは、最初から背が低い性質を持つ「矮性(わいせい)品種」を選ぶことです。園芸の世界では、品種改良によって様々な草丈の植物が生み出されています。ここでは、品種選びという視点から、矢車草をコンパクトに楽しむ方法について解説します。

- 一番確実!矮性品種を選ぶメリット

- おすすめの矮性品種とそれぞれの特徴

- 高性種と矮性種の育て方の違い

- 【豆知識】矢車草と矢車菊、実は違う植物?

一番確実!矮性品種を選ぶメリット

矢車草を低く育てるための最も確実で簡単な方法は、タネや苗を選ぶ段階で「矮性品種」を選択することです。矮性品種とは、品種改良によって、もともとの種類よりも草丈が低くなるように作られた園芸品種のことを指します。高性種のように、摘心や切り戻しといった特別な管理をしなくても、遺伝的にコンパクトな草姿を保ってくれるため、ガーデニング初心者の方や、手間をかけずに楽しみたい方に特におすすめです。

矮性品種は、草丈が30cmから50cm程度のものが多く、鉢植えやプランターでの栽培に最適です。ベランダガーデンや玄関先のコンテナ、花壇の最前列など、限られたスペースでもバランス良く収まり、美しい景観を作り出してくれます。また、草丈が低い分、茎がしっかりとしており、雨風で倒れにくいという大きなメリットもあります。栽培の手間を省きつつ、理想の草姿を確実に手に入れたいのであれば、矮性品種を選ぶのが賢い選択と言えるでしょう。

おすすめの矮性品種とそれぞれの特徴

矢車草には、魅力的な矮性品種がいくつか存在します。タネ袋や苗のラベルに「矮性」や「わい性」と書かれているものを探してみましょう。ここでは、代表的で入手しやすい矮性品種をいくつかご紹介します。それぞれの特徴を知り、ご自身の栽培環境や好みに合った品種を選んでみてください。

| 品種名 | 草丈の目安 | 花色 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| フローレンス・ミックス | 30~40cm | 白、ピンク、青、紫など | 鉢やプランター栽培に最適な、カラフルな混合種。分枝も良く、こんもりと茂ります。 |

| ブルー・カーペット | 約10cm | 青紫色 | 横に這うように広がるグラウンドカバータイプの珍しい品種。非常に低く育ちます。 |

| ドワーフ・ミックス | 30~50cm | 多彩な混合 | 一般的に流通している矮性種のミックス。花壇の前景やコンテナに使いやすい定番です。 |

これらの品種は、春と秋のタネまきシーズンになると、園芸店やオンラインショップで入手しやすくなります。特に「フローレンス」シリーズは、コンパクトながら花付きも良く、初心者の方にも扱いやすい人気の品種です。

高性種と矮性種の育て方の違い

矮性品種の基本的な育て方は、高性種とほとんど同じです。日当たりと水はけの良い場所を好み、肥料は控えめ、水のやりすぎに注意するという原則は変わりません。しかし、草丈の違いから、いくつかの点で管理のポイントが異なります。これらの違いを理解しておくことで、矮性品種の魅力を最大限に引き出すことができます。

まず、植え付けの際の「株間」です。高性種は20cmから25cm程度の間隔をあけるのが一般的ですが、矮性品種はそれよりもやや狭く、15cm程度の間隔で植え付けても問題ありません。コンパクトにまとまるため、少し密に植えることで、よりボリューム感のある華やかな景観を作ることができます。次に「摘心」の必要性です。高性種を低く育てるためには必須だった摘心ですが、矮性品種はもともと分枝性が良く、自然とこんもり茂る性質を持っているため、基本的に摘心は不要です。また、品種によっては、矮性種の方が高性種の早咲き系統に比べて、開花が少し遅くなる傾向があることも覚えておくとよいでしょう。

【豆知識】矢車草と矢車菊、実は違う植物?

ここで少し、園芸好きなら知っておきたい豆知識をご紹介します。私たちが普段ガーデニングで「矢車草(ヤグルマソウ)」と呼んでいる青やピンクの可愛らしい花、実は植物分類学上の正式な和名は「矢車菊(ヤグルマギク)」と言い、キク科の植物です。学名は Centaurea cyanus です。

では、本物の「矢車草(ヤグルマソウ)」はどんな植物なのでしょうか?こちらはユキノシタ科の全く別の植物で、学名は Rodgersia podophylla。湿り気のある山地などに自生し、鯉のぼりの竿の先につける「矢車」に似た、5枚の大きな葉が特徴の宿根草です。園芸店で「ヤグルマソウ」の名前で探す際には、この2つを混同しないように注意が必要です。一般的に花壇で楽しむ一年草は「矢車菊」と覚えておくと間違いがないでしょう。

総括:矢車草を低く育てるには、摘心と品種選びが成功の鍵

この記事のまとめです。

- 矢車草を低く育てるには「栽培テクニック」と「品種選び」の2つのアプローチがある。

- 栽培テクニックの中心は「摘心」であり、本葉6~8枚、または草丈10~20cmの頃が適期である。

- 摘心は頂芽を摘むことで脇芽の成長を促し、株をこんもりとさせる効果がある。

- 花が終わった後の「切り戻し」は、株の消耗を防ぎ、草姿を整えるために行う。

- 梅雨前の切り戻しは、株の通気性を高め、病気を予防する重要な作業である。

- 矢車草の徒長は、日照不足、肥料過多、水のやりすぎが主な原因である。

- 特に窒素分の多い肥料は、茎を軟弱に伸ばすため厳禁である。

- 矢車草は痩せ地を好むため、地植えではほとんど肥料を必要としない。

- 徒長してしまった場合は、支柱で支え、思い切って切り戻すことで再生を図れる。

- 最も簡単で確実な方法は、初めから草丈の低い「矮性品種」を選ぶことである。

- 矮性品種は遺伝的にコンパクトなため、特別な剪定なしで低く育つ。

- 代表的な矮性品種には「フローレンス」や「ドワーフ・ミックス」などがある。

- 矮性品種は高性種に比べ、株間をやや狭く植え付けることができる。

- 園芸でいう「矢車草」の多くは、正式にはキク科の「矢車菊(ヤグルマギク)」である。

- 本来の「矢車草(ヤグルマソウ)」はユキノシタ科の全く別の植物である。