「しきみは庭に植えてはいけない」という話を聞き、庭木として検討する際に不安を感じていませんか。確かに、しきみは毒劇物にも指定される植物で、特にしきみの葉には毒があるため注意が必要です。また、しきみの風水における考え方や、仏事に使われることから縁起が気になる方もいるでしょう。この記事では、しきびとしきみの違いや、よく似た植物である榊との見分け方といった基本情報から解説します。さらに、しきみを植える場所や植えてはいけない場所、根付きしきみを植える具体的な方法、しきみの育て方や枯れる原因についても詳しく触れていきます。宗派による仏壇でのしきみの飾り方まで、あなたの疑問を解消する情報を網羅しました。この記事を読めば、しきみに関する正しい知識が身につき、安全に扱うための判断ができるようになります。

- しきみを庭に植えてはいけないと言われる本当の理由

- しきみが持つ毒性の危険性と安全な扱い方

- しきみの正しい育て方と植えるべき場所

- 仏事や神事におけるしきみと榊の違いや役割

しきみを庭に植えてはいけないと言われる毒性と俗信

- しきみが毒劇物に指定される理由

- しきみの葉が持つ毒と危険性

- 「しきび」としきみに違いはあるのか

- しきみと榊の簡単な見分け方

- しきみの風水における縁起とは

- しきみは宗派によって扱いが違う?

しきみが毒劇物に指定される理由

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみを庭に植える際に最も注意すべき点は、その強い毒性です。実は、しきみの果実は植物としては唯一、法律によって「毒物及び劇物取締法」における劇物に指定されています。(参照:毒物及び劇物指定令 第2条)

なぜ、これほど厳しく規制されているのでしょうか。その理由は、しきみの実が香辛料として使われる「八角(トウシキミ)」と見た目が非常によく似ているためです。この見た目の酷似から誤食事故が後を絶たず、過去には死亡例も報告されています。このような背景から、特に危険性が高いと判断され、劇物指定に至ったという経緯があります。

誤食のリスクが極めて高い

しきみの実と八角は、乾燥状態では専門家でも見分けるのが難しいほど似ています。安易に庭に植えると、収穫したものを料理に使うつもりがなくても、子どもや事情を知らない家族が誤って口にしてしまう危険性が常に伴います。

このように、しきみが劇物に指定されているのは、単に毒があるからというだけでなく、私たちの食生活に身近な食材と酷似していることで、致命的な事故につながるリスクが極めて高いと判断されているためです。

しきみの葉が持つ毒と危険性

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみの危険性は、劇物に指定されている果実に限りません。花や葉、茎、根、樹皮に至るまで、植物全体に「アニサチン」という猛毒が含まれています。特に葉にも多くの毒が含まれているため、取り扱いには細心の注意が必要です。

アニサチンを摂取した場合、量によっては死に至る可能性があり、農林水産省も食中毒の危険性を注意喚起しています。主な中毒症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 嘔吐、下痢

- 腹痛

- 血圧上昇、意識障害

- 呼吸困難、けいれん

(参照:農林水産省「野生の山菜やきのこ採取にあたっての留意点」)

剪定した枝葉を安易にゴミに出したり、子どもやペットが触れる場所に放置したりするのは非常に危険です。特に好奇心旺盛な幼児や、何でも口にしてしまうペットがいるご家庭では、葉を一枚誤って食べただけでも重篤な症状を引き起こす可能性があるため、庭に植えること自体を避けるのが最も賢明な判断と言えるでしょう。

名前の由来も「悪しき実」から

しきみの名前の由来には諸説ありますが、その一つに「悪しき実(あしきみ)」が転じて「しきみ」になったという説があります。古くから、その毒性が人々に知られ、恐れられていたことがうかがえます。

「しきび」としきみに違いはあるのか

樒(しきみ・しきび)・イメージ

「しきみ」について調べていると、「しきび」という言葉を目にすることがあるかもしれません。この二つの言葉に違いはあるのでしょうか。

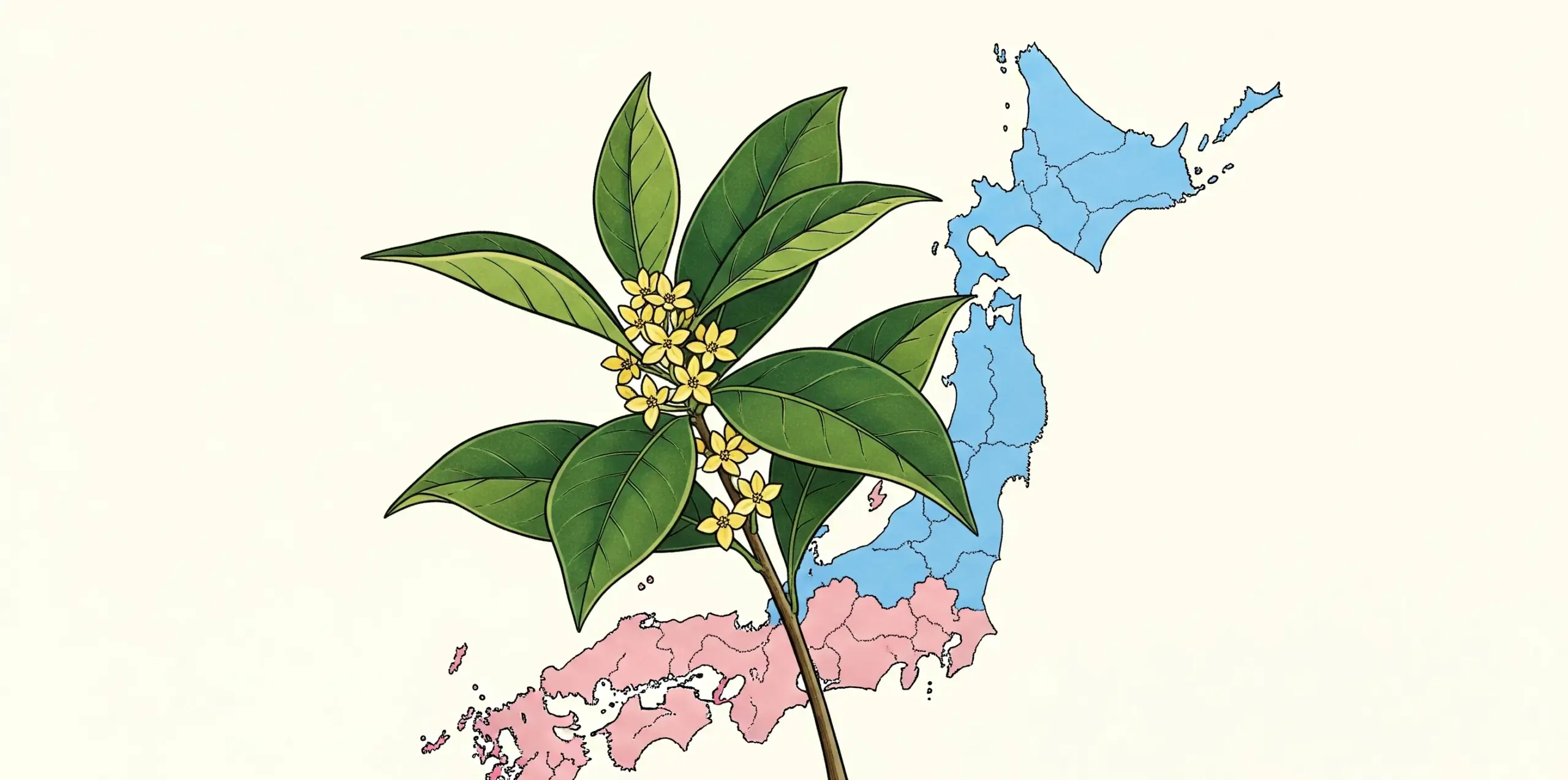

結論から言うと、「しきみ」と「しきび」は全く同じ植物を指す言葉であり、呼び方が地域によって異なるだけです。一般的には、関西地方など西日本では「しきび」、関東地方など東日本では「しきみ」と呼ばれることが多いようです。

そのため、「しきびを庭に植えてはいけない」と検索した場合も、本記事で解説している「しきみ」と全く同じ情報を指しています。どちらの呼び名で覚えていても問題ありませんが、お住まいの地域でどちらが一般的な呼称かを知っておくと、生花店や園芸店で尋ねる際にスムーズでしょう。

EL

ELしきみと榊の簡単な見分け方

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみは、神事で使われる「榊(さかき)」と見た目が似ているため、混同されることがあります。しかし、この二つは全く別の植物であり、特に毒性の有無という点で決定的な違いがあるため、正確に見分けることが非常に重要です。

最も簡単で見分けやすいポイントは「香り」と「葉の付き方」です。しきみの葉は一枚ちぎって軽く揉むと、お線香のような独特の強い香りがしますが、榊はほとんど香りがありません。

ここでは、より詳しく見分けるためのポイントを表にまとめました。

| 項目 | しきみ(樒) | さかき(榊) |

|---|---|---|

| 主な用途 | 仏事(葬儀、法要、仏壇、墓前) | 神事(神棚、祭礼) |

| 科 | マツブサ科 | モッコク科(またはサカキ科) |

| 毒性の有無 | あり(全草に猛毒) | なし |

| 香り | 抹香のような強い独特の香り | ほぼ無臭 |

| 葉の付き方 | 枝先に集まって輪生状につく | 枝に対して互い違い(互生)につく |

| 葉の形状 | 肉厚で光沢があり、少し波打つ | 比較的平らで、葉の縁はなめらか |

| 実の形状 | 八角に似た星形の袋果 | 黒紫色の球形の液果 |

花や実がついていない時期でも、葉の付き方や香りを確かめることで、この二つを明確に区別することができます。特に神棚に供える榊と間違えて、毒性のあるしきみを扱わないよう十分に注意してください。

しきみの風水における縁起とは

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみを庭に植えるのをためらう理由として、毒性の次に多く挙げられるのが「縁起」の問題です。特に風水を気にされる方にとっては、重要なポイントとなります。

風水において、しきみは「陰の気」を持つ植物とされることがあります。これは、しきみが仏事や葬儀、お墓参りなど、「死」を連想させる場面で多く用いられてきた歴史的背景が大きく影響しています。そのため、家庭の庭、特に多くの人が出入りする玄関周りや、家の中央に植えるのは運気を下げるとして避けられる傾向にあります。

一方で、見方を変えれば、しきみの持つ強い香りと毒性には「邪気を払う」「魔除け」の効果があるとも解釈できます。古くから土葬された遺体を動物から守るために墓地の周りに植えられていたのは、この効果を期待してのことです。このため、家の鬼門(北東)や裏鬼門(南西)に植えることで、悪い気が入ってくるのを防ぐという考え方もあります。

解釈は様々だが、積極的には推奨されない

結論として、しきみの風水的な縁起は「陰の気」と「邪気払い」という二つの側面を持ちますが、一般家庭の庭木として積極的に推奨されることは少ないのが実情です。もし植えるのであれば、その意味を理解した上で、家の中心部から離れた場所に配置するのが無難でしょう。

しきみは宗派によって扱いが違う?

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみは仏教と非常に深い関わりを持つ植物ですが、その扱いや重要度は宗派によって異なります。この違いを知ることで、しきみが持つ宗教的な意味合いへの理解が深まります。

浄土真宗におけるしきみ

特に浄土真宗では、しきみは非常に重要な役割を担います。浄土真宗の教えでは、亡くなった方はすぐに阿弥陀如来の力によって極楽浄土へ往生すると考えられています。極楽浄土には「八功徳水(はっくどくすい)」という清らかな水が満ちているため、仏壇に水やお茶をお供えする習慣がありません。その代わりとして、「華瓶(けびょう)」と呼ばれる小さな花器に水を入れ、しきみを一本挿してお供えします。これは八功徳水を表現すると同時に、極楽浄土に咲くという青蓮華の代わりともされています。

日蓮正宗や真言宗におけるしきみ

日蓮正宗では、すぐに散ってしまう生花よりも、一年中青々とした葉を保つ常緑樹であるしきみを「常住不変(永遠の命)」の象徴として重んじ、仏壇やお墓に供えるのが基本です。また、真言宗の開祖である弘法大師(空海)が、密教の修行で青蓮華の代用品としてしきみを用いたという伝承もあり、仏教儀礼に深く根付いています。

このように、特定の宗派にとっては、しきみは単なる供え物ではなく、教義の根幹に関わる神聖な植物として扱われています。ご自身の家の宗派でしきみがどのように考えられているかを知っておくことも大切です。

それでも植えたい?しきみを庭に植えてはいけないか判断する知識

- しきみの育て方と管理のポイント

- 根付きしきみを植える時期と手順

- しきみが枯れる原因は水やりと日当たり

- 仏壇にしきみを飾る際の正しい配置

- 結論:しきみは庭に植えてはいけないのか

しきみの育て方と管理のポイント

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみの危険性を理解した上で、それでも仏事用などの目的で栽培したい場合、正しい育て方を知っておくことが重要です。適切な管理は、植物を健康に保つだけでなく、意図せぬ事故を防ぐことにもつながります。

栽培環境

しきみは、強い直射日光と乾燥を嫌います。午前中だけ日が当たるような半日陰や、木漏れ日が差すような場所が最も適しています。特に西日が強く当たる場所は、葉が焼けたり土が乾燥しすぎたりする原因となるため避けてください。また、ある程度の湿度がある環境を好みます。

水やり

地植えの場合、根付いてしまえば基本的に降雨に任せて問題ありませんが、夏場に日照りが続く場合は土の乾き具合を見て水を与えます。鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えてください。水切れを起こすと葉が傷みやすく、一度傷むと回復しにくいため注意が必要です。

肥料

肥料は多くを必要としませんが、与えることで生育が良くなります。年に2回、休眠期に入る前の2月頃に寒肥(かんごえ)として、そして花が終わった後の6月頃にお礼肥(おれいごえ)として、油かすなどの有機質肥料や緩効性の化成肥料を株元に施すと効果的です。

剪定

しきみは自然と樹形が整いやすい木ですが、枝が込み合ってくると風通しが悪くなり、病害虫の原因になります。剪定の適期は、新芽が伸びる前の5月〜6月、または本格的な寒さが来る前の9月頃です。混み合った枝や枯れ枝を根元から切り落とす「すかし剪定」を主体に行いましょう。剪定した枝葉は毒性があるため、取り扱いには十分注意してください。

根付きしきみを植える時期と手順

樒(しきみ・しきび)・イメージ

根付きのしきみの苗を植える際は、植物への負担が少ない時期を選び、適切な手順で行うことが元気に育てるための鍵となります。

植え付けの適期

植え付けに最も適した時期は、気候が穏やかな春(4月〜5月)または秋(9月)です。真夏や真冬は、暑さや寒さで根が傷みやすく、うまく定着しない可能性が高いため避けてください。

植え付けの手順

- 場所を選ぶ:前述の通り、西日を避けられる半日陰で、水はけと保水性のバランスが良い場所を選びます。

- 土壌を準備する:植え穴を掘り、掘り出した土に腐葉土や堆肥を3割ほど混ぜ込んで、土壌を改良しておきます。これにより、保湿性と栄養価が高まります。

- 苗を植える:ポットから苗をそっと取り出し、根鉢を軽くほぐしてから植え穴に置きます。深植えにならないよう、根鉢の高さと地面の高さが同じになるように調整してください。

- 土を戻して水やり:隙間ができないように土を戻し入れ、株元を軽く手で押さえます。最後に、根と土を密着させるために、水をたっぷりと与えます。

植え付け直後の水切れに注意

植え付け後、根が土に定着するまでの約1ヶ月間は、特に水切れに注意が必要です。土が乾いていたら、こまめに水やりをしてください。一度根付いてしまえば、管理はぐっと楽になります。

しきみが枯れる原因は水やりと日当たり

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみは比較的丈夫な植物ですが、育てているうちに枯れてしまうこともあります。その主な原因は、「乾燥」と「日照条件」にあることが多いです。

原因1:水切れ・乾燥

しきみが枯れる最も一般的な原因は、水切れによる乾燥です。しきみは湿潤な環境を好むため、特に鉢植えや、夏場の雨が少ない時期には注意が必要です。土がカラカラに乾いてしまうと、葉がしおれて光沢を失い、最終的には枯れてしまいます。一度乾燥でダメージを受けた葉は元に戻りにくいため、日頃から土の湿り具合を確認する習慣をつけましょう。

原因2:強い直射日光

半日陰を好むしきみにとって、強すぎる日差しは大きなストレスになります。特に夏場の西日は葉を焼いてしまい、茶色く変色させて枯らす原因となります。もし日当たりの良い場所にしか植えられない場合は、夏の間だけでも遮光ネットを利用するなどの対策が必要です。

病害虫にも注意

しきみは、風通しが悪いと炭そ病(葉に褐色の斑点ができる)やすす病(葉が黒いすすで覆われる)などの病気にかかりやすくなります。また、クスアナアキゾウムシやハマキムシといった害虫の被害に遭うこともあります。定期的な剪定で風通しを良くし、病害虫の早期発見に努めることが、枯れるのを防ぐポイントです。

仏壇にしきみを飾る際の正しい配置

樒(しきみ・しきび)・イメージ

しきみを仏壇にお供えする場合、その飾り方や配置には宗派ごとの作法があります。ここでは、最も代表的な浄土真宗の例を中心に、基本的な飾り方を解説します。

前述の通り、浄土真宗では水やお茶の代わりとして、「華瓶(けびょう)」という真鍮製などの小さな花器にしきみを挿してお供えします。この華瓶は、お仏壇の最も重要な場所であるご本尊が安置されている須弥壇(しゅみだん)の上に、ご本尊の手前に左右一対で配置するのが正式な飾り方です。

飾り方のポイント

- 一対で飾る:華瓶は必ず左右一対で用意します。

- 水を入れる:華瓶に水を入れ、そこに新鮮なしきみの枝を一本ずつ挿します。

- 他の花は混ぜない:華瓶にはしきみだけを飾り、他の花は混ぜません。一般的な生花は、別の花立に飾ります。

ただし、これはあくまで一例です。同じ浄土真宗でも本願寺派と大谷派で用いる華瓶の色が異なる場合があるなど、細かな作法は様々です。また、他の宗派では飾り方が全く違うこともあります。

結論:しきみは庭に植えてはいけないのか

この記事では、しきみを庭に植える際の毒性や縁起、育て方など、様々な角度から解説してきました。最終的な結論として、要点を以下にまとめます。

- しきみは法律で庭への植樹が禁止されているわけではない

- しかし植物で唯一「劇物」に指定されるほど強い毒性を持つ

- 特に実は八角と酷似し誤食のリスクが極めて高い

- 葉や茎など植物全体に猛毒「アニサチン」が含まれる

- 子どもやペットがいる家庭では植えるべきではない

- 仏事や葬儀で使われるため縁起が悪いとする俗信がある

- 風水では「陰の気」を持つとされるが「邪気払い」の解釈もある

- 「しきび」とは同じ植物を指す西日本での呼び方

- 神事に使う無毒の「榊」とは香りや葉の付き方で見分ける

- 宗派、特に浄土真宗では仏事に欠かせない神聖な植物である

- 育てる際は半日陰と湿潤な環境を好み乾燥を嫌う

- 水切れや強い日差しが枯れる主な原因となる

- 植え付けは気候が穏やかな春か秋が適している

- 仏壇には「華瓶」を使い一対で飾るのが基本作法の一つ

- 安全性を最優先するなら代替植物の検討を推奨する