「玉ねぎを庭に植えてはいけない」という言葉を聞いて、家庭菜園での栽培をためらっていませんか?実はこれ、多くの人が陥る失敗から生まれた言葉であり、決して玉ねぎが庭栽培に向かないわけではありません。この記事では、なぜそう言われるのか、その本当の理由を徹底的に解説します。植え付け時期の間違いや土壌の準備不足、さらには連作障害や相性の悪い植物との混植など、失敗の根本原因を一つひとつ解き明かします。この記事を読めば、失敗を回避し、甘くて美味しい玉ねぎを自分の庭で収穫するための専門的な知識が身につきます。

- 「玉ねぎを庭に植えてはいけない」と言われる栽培上の具体的な原因

- 失敗しないための土壌準備と正しい苗の植え付け方

- 連作障害を避け、相性の良いコンパニオンプランツを選ぶ方法

- 知っておくべき主要な病害虫とその予防策

「玉ねぎを庭に植えてはいけない」は本当?栽培失敗の4大原因

- 植え付け時期の間違いが招く致命的な失敗

- 土壌の準備不足がすべての元凶だった

- 苗の選び方と植え方の初歩的ミス

- 避けて通れない主要な病害虫と対策

植え付け時期の間違いが招く致命的な失敗

玉ねぎ栽培で最も多くの人がつまずくのが、植え付け時期です。このタイミングを少し間違うだけで、収穫が絶望的になるため、「庭に植えてはいけない」と言われる最大の理由となっています。玉ねぎの栽培成功は、冬を迎える苗の状態でほぼ決まるといっても過言ではありません。

まず、植え付けが早すぎる「早まき」の場合。秋の暖かい気候で苗が大きく育ちすぎると、植物が春の訪れと勘違いし、子孫を残そうと花芽を付けてしまいます。これが「とう立ち」と呼ばれる現象です。春になり、本来なら球が大きく肥大するはずの栄養が、花を咲かせるために使われてしまい、玉ねぎの中心に硬い芯ができて食べられなくなってしまいます。

逆に、植え付けが遅すぎる「遅まき」も致命的です。苗が十分に根を張らないまま冬の寒さを迎えることになり、寒さに耐えきれずに枯れてしまいます。小さな苗は体力がないため、霜や凍結で簡単にダメージを受けてしまうのです。まさに、早すぎても遅すぎてもいけない、この絶妙な植え付け適期を見極めることが、玉ねぎ栽培の最初の関門であり、成功への鍵となります。

植え付け時期の重要性

玉ねぎ栽培では、品種ごとに定められた播種・定植時期を守ることが絶対です。早まきは「とう立ち」を、遅まきは「冬枯れ」を引き起こします。この厳密さが、玉ねぎ栽培は難しいという印象を与えているのです。

土壌の準備不足がすべての元凶だった

立派な玉ねぎを育てるためには、その土台となる土壌が非常に重要です。多くの栽培失敗は、実は土壌の準備不足に起因しています。玉ねぎは土壌のコンディションに敏感な野菜であり、適切な環境を整えなければ、どんなに良い苗を植えても健全に育ちません。

第一に、土壌の酸度(pH)です。日本の土壌は雨の影響で酸性に傾きがちですが、玉ねぎは酸性土壌を極端に嫌います。最適なpHは6.0~7.0の中性付近です。植え付けの2週間前には必ず苦土石灰をまいて耕し、土壌の酸度を調整することが不可欠です。これを怠ると、根の張りが悪くなり、栄養をうまく吸収できずに生育不良に陥ります。

第二に、排水性です。玉ねぎは多湿を嫌い、水はけの悪い土壌では根が酸欠状態になり、根腐れを起こしやすくなります。また、土壌が常に湿っていると、べと病などの深刻な病気の温床となります。粘土質の畑では、堆肥や腐葉土などの有機物をたっぷりすき込み、土をふかふかにして排水性を改善しましょう。畝を高くするのも非常に効果的な対策です。土作りは単に栄養を与えるだけでなく、病害虫から玉ねぎを守るための最も重要な防御策なのです。

玉ねぎが喜ぶ土の3条件

- 適正なpH: 苦土石灰でpH6.0~7.0に調整する。

- 優れた排水性: 堆肥や腐葉土で土をふかふかにし、高畝にする。

- 適切な元肥: 肥料が直接根に触れないよう、よく土と混ぜ込む。

苗の選び方と植え方の初歩的ミス

適切な時期に、完璧な土壌を準備しても、最後の植え付けで失敗してしまうケースも少なくありません。特に、苗の選び方と植え方という基本的な部分でのミスが、その後の生育に大きく影響します。

まず、苗の選び方です。ホームセンターなどでは様々な太さの苗が売られていますが、ここで正しい苗を見極める目が必要です。理想的な苗の太さは、根本が鉛筆(直径約7~8mm)程度の太さのものです。これより太すぎる苗を選ぶと、とう立ちのリスクが高まります。逆に、細すぎるひょろひょろとした苗は、冬の寒さに耐えられずに枯れてしまう可能性が高くなります。見た目が立派な太い苗を選びたくなりますが、それが失敗のもとになることを覚えておきましょう。

次に、植え方です。玉ねぎの植え付けは「浅植え」が鉄則です。深植えしてしまうと、葉の分岐点である成長点(首の部分)に土が入り込み、そこから腐敗したり、球の肥大が妨げられたりします。植える深さの目安は、白い部分が少し地上に見える程度、深さにして2~3cmほどです。植え付けた後に、軽く株元を押さえて土と密着させれば、根付きも良くなります。この「浅植え」を徹底するだけで、玉ねぎの生育は格段にスムーズになります。

EL

EL避けて通れない主要な病害虫と対策

玉ねぎ栽培では、特定の病害虫が発生しやすく、これらへの対策を知らないと大きな被害につながることがあります。「庭に植えてはいけない」と感じるほど、一度の発生で全滅に近い状態になることもあるため、予防が何よりも重要です。

最も注意すべき病気は「べと病」です。春や秋に雨が続き、気温が15℃前後になると発生しやすくなります。初期症状は、葉に淡い黄緑色のぼやけた斑点ができ、湿度が高いと灰白色のカビが生えます。この病気は伝染力が非常に強く、あっという間に畑全体に広がります。予防策としては、畝を高くして排水性を良くし、株間を適切に保って風通しを確保することが基本です。発病した株は、見つけ次第すぐに抜き取り、畑の外で処分してください。

害虫では「ネギアザミウマ(スリップス)」が厄介です。体長1~2mmと非常に小さく、葉の隙間に隠れて汁を吸います。被害を受けた葉は、白いかすり状の食害痕が無数に残り、光合成が妨げられて生育が悪化します。この害虫は雑草で越冬することが多いため、畑の周りの除草を徹底することが効果的な予防になります。また、光を嫌う性質があるため、シルバーマルチを敷くことで飛来を抑制する効果も期待できます。早期発見と対策が被害を最小限に抑える鍵です。

家庭菜園向け 主要病害虫対策早見表

| 病害虫名 | 主な症状 | 発生しやすい時期 | 家庭でできる予防策 |

|---|---|---|---|

| べと病 | 葉に淡い黄色の斑点ができ、灰白色のカビが生える | 春・秋(低温多湿時) | 高畝、排水改善、株間の確保、発病株の早期除去 |

| ネギアザミウマ | 葉にかすり状の白い食害痕が多数できる | 春~初夏(高温乾燥時) | 圃場周辺の除草、シルバーマルチの利用 |

| 軟腐病 | 球がドロドロに腐り、悪臭を放つ | 収穫期(高温多湿時) | 排水改善、窒素肥料のやりすぎを避ける、収穫時の傷に注意 |

| タネバエ | 幼虫が球や根を食害し、腐敗させる | 植え付け直後 | 未熟な堆肥の使用を避け、完熟堆肥を用いる |

玉ねぎを庭に植えてはいけない本当の文脈:庭全体の計画

- 相性最悪!一緒に植えてはいけないマメ科植物

- 連作障害:玉ねぎの後に植えてはいけない野菜

- 味方になる!コンパニオンプランツの活用術

- 知らないと損!種苗法と自家採種のルール

相性最悪!一緒に植えてはいけないマメ科植物

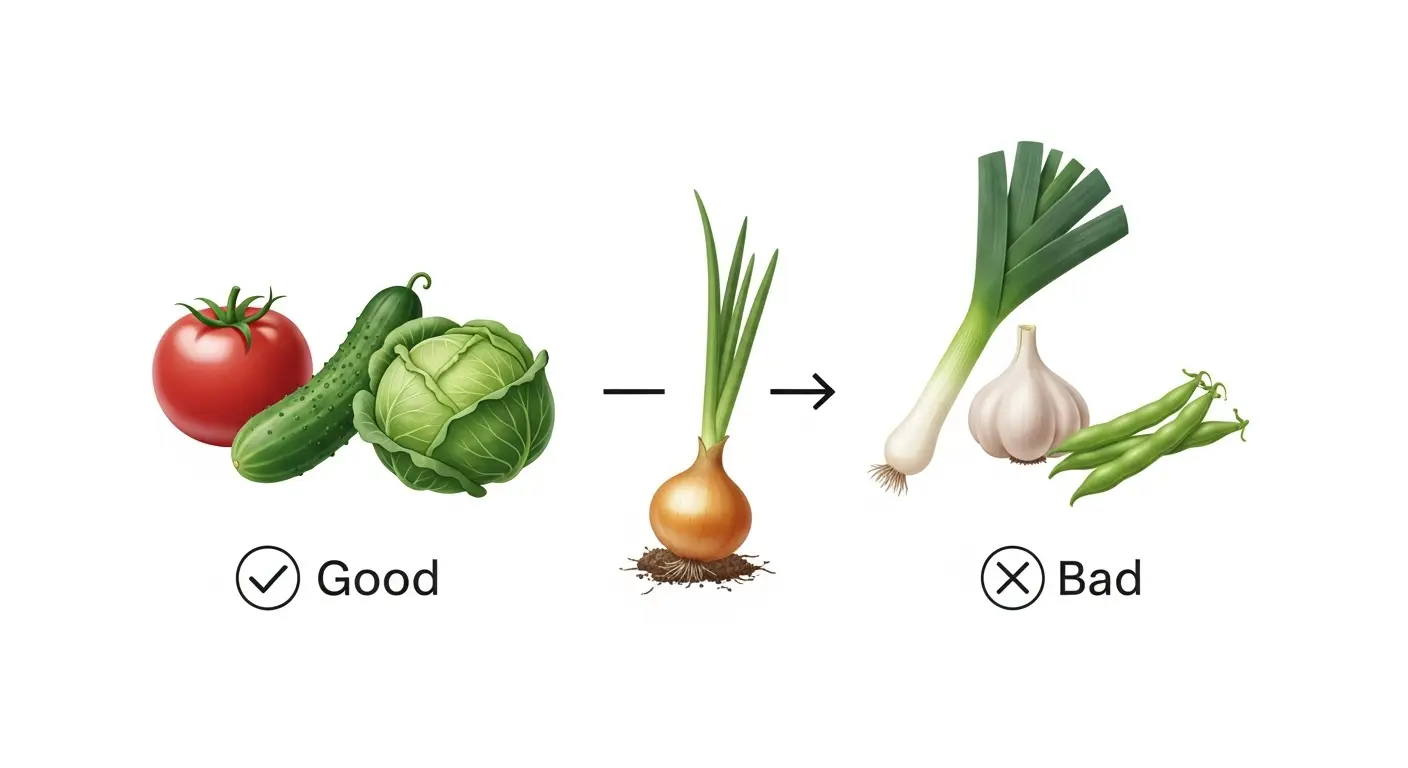

玉ねぎの栽培失敗は、玉ねぎ自体の育て方だけでなく、一緒に植える植物との相性によっても引き起こされます。特に、家庭菜園で人気の高いマメ科植物(エンドウ、ソラマメ、インゲン、枝豆など)と玉ねぎの相性は最悪と言ってもよく、知らずに隣で育てると共倒れになる可能性があります。

この相性の悪さには、科学的な理由があります。マメ科植物の根には「根粒菌(こんりゅうきん)」というバクテリアが共生しています。この根粒菌は、空気中の窒素を植物が利用できる形に変える「窒素固定」という非常に重要な働きを担っており、マメ科植物の生育に不可欠です。しかし、玉ねぎの根から分泌される特定の物質が、この根粒菌の活動を阻害してしまうのです。

結果として、マメ科植物は窒素を十分に得られなくなり、生育不良に陥ります。一方で、玉ねぎもマメ科植物の近くではなぜか生育が悪くなることが知られています。これは、目には見えない土の中で繰り広げられる「静かな化学戦争」のようなものです。この知識がないまま両者を植えてしまうと、「うちの庭では玉ねぎも豆も育たない」という誤った結論に至りかねません。

混植の絶対的タブー

玉ねぎとマメ科植物は、同じ畝はもちろん、隣の畝で栽培するのも避けるべきです。根が伸びる範囲を考慮し、できるだけ距離を離して栽培計画を立てましょう。これはコンパニオンプランツの逆の概念、「忌避植物」として覚えておくべき重要な組み合わせです。

連作障害:玉ねぎの後に植えてはいけない野菜

「連作障害」とは、同じ場所で同じ科の野菜を続けて栽培すると、土壌中の特定の養分が欠乏したり、特有の病原菌や害虫が土に蓄積したりして、生育が悪くなる現象です。玉ねぎ自体は、比較的連作障害が出にくい野菜とされ、2~3年なら同じ場所で栽培可能とも言われますが、それでも注意は必要です。

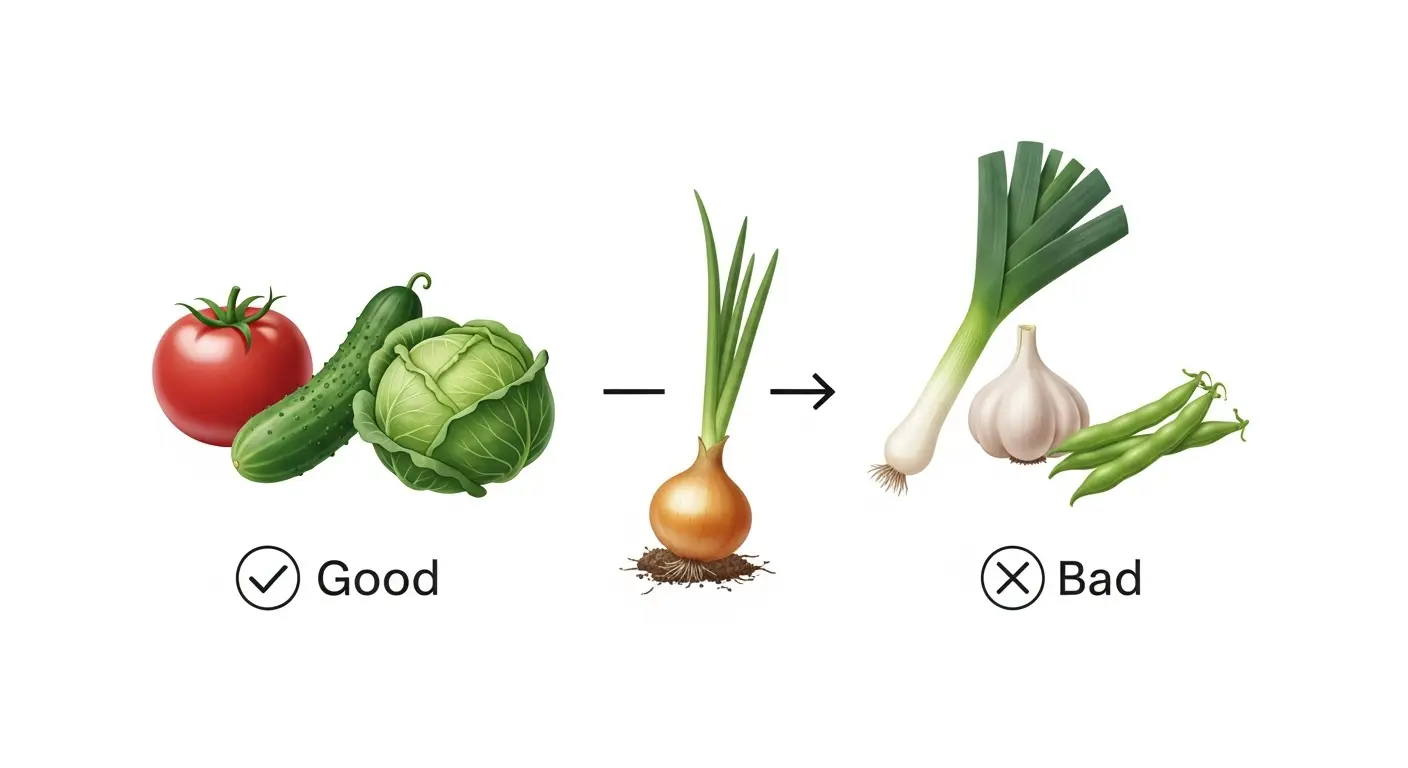

より重要なのは、玉ねぎを収穫した「後」に何を植えるか、という「後作(こうさく)」の計画です。玉ねぎを育てた後の土壌は、玉ねぎ特有の病原菌が残っている可能性があります。そのため、玉ねぎと同じヒガンバナ科(旧ユリ科)の仲間である長ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウなどを続けて植えるのは絶対に避けるべきです。共通の病害虫が一気に増殖し、深刻な被害を引き起こすリスクが非常に高くなります。

また、前述の通りマメ科植物との相性が悪いため、玉ねぎの後作にエンドウや枝豆を植えるのも推奨されません。土壌に残った玉ねぎの根の影響で、マメ科の生育が悪くなることがあります。健全な菜園を維持するためには、計画的な「輪作(りんさく)」が不可欠です。玉ねぎを植えた場所では、翌年はナス科やウリ科、アブラナ科など、科の異なる野菜を育てるようにしましょう。

玉ねぎの輪作計画ガイド

| 後作に良い野菜(科) | 後作に避けるべき野菜(科) | 避けるべき理由 |

|---|---|---|

| トマト、ナス (ナス科) キュウリ、カボチャ (ウリ科) ダイコン、キャベツ (アブラナ科) サツマイモ (ヒルガオ科) |

長ネギ、ニンニク、ニラ (ヒガンバナ科) | 共通の病害虫(べと病、さび病など)が土壌に蓄積し、発生リスクが激増するため。 |

| エンドウ、枝豆、ソラマメ (マメ科) | 土壌に残った玉ねぎの根の影響で、根粒菌の働きが阻害され、生育不良を起こす可能性があるため。 | |

| ジャガイモ (ナス科) | 土壌養分のバランスが崩れやすく、共通の土壌病害(そうか病など)のリスクが指摘されることがあるため。 |

味方になる!コンパニオンプランツの活用術

庭に植えてはいけない植物がある一方で、一緒に植えることでお互いの生育を助け合う「コンパニオンプランツ」という素晴らしい仲間もいます。これをうまく活用すれば、農薬に頼らずとも病害虫を減らし、玉ねぎの生育を促進させることができます。庭全体の生態系を豊かにする、まさに一石二鳥の知恵です。

玉ねぎの代表的なコンパニオンプランツはニンジンです。玉ねぎの独特の香りがニンジンの害虫である「ニンジンアブラムシ」を遠ざけ、逆にニンジンの香りが玉ねぎの害虫「ネギコガ」を寄せ付けにくくすると言われ、お互いを守り合います。料理でも相性抜群のこの組み合わせは、畑でも最高のパートナーなのです。

また、ハーブのカモミールも強力な味方です。カモミールの香りには、アブラムシやネギアザミウマを忌避する効果があるとされ、玉ねぎの近くに植えることで害虫被害を軽減できます。さらに、カモミールは「植物のお医者さん」とも呼ばれ、周囲の植物の健康状態を良くし、玉ねぎの風味を向上させる効果も期待されています。コンパニオンプランツを導入することで、菜園は単なる生産の場から、多様な植物が共存する豊かな小宇宙へと変わります。

玉ねぎのコンパニオンプランツ早見表

| 相性の良い植物 | 期待できる効果 | 相性の悪い植物 |

|---|---|---|

| ニンジン | 互いの害虫(ネギコガ、ニンジンアブラムシ)を忌避する。 | マメ科全般(エンドウ、ソラマメ等) |

| カモミール | 害虫(アブラムシ、アザミウマ)を忌避し、生育を促進する。 | アスパラガス |

| レタス、春菊 | 互いの生育を助け、限られたスペースを有効活用できる。 | ネギ類(長ネギ、ニンニク等) |

| トマト、ナス | 玉ねぎが害虫を遠ざけ、トマトやナスの生育を助ける。 |

知らないと損!種苗法と自家採種のルール

家庭菜園を楽しむ上で、意外な落とし穴となるのが法律の知識、特に「種苗法(しゅびょうほう)」です。この法律は、新品種の開発者の権利(育成者権)を守るためのもので、私たちの園芸活動にも関わってきます。「収穫した玉ねぎから種を採って来年また育てる」という自家採種が、場合によっては法律違反になる可能性があるのです。

重要なのは、種苗法で自家採種が制限されるのは、品種登録された「登録品種」に限られるという点です。スーパーで売られている多くの玉ねぎや、園芸店で販売されているF1品種の種の多くは、この登録品種にあたります。これらの品種を栽培した場合、許諾なく種や球根を増殖させて他人に譲渡したり販売したりすることは禁止されています。家庭内で楽しむための自家増殖も、原則として育成者権者の許諾が必要となります。

一方で、昔から地域で受け継げられてきた「在来種」や「固定種」と呼ばれる品種は、品種登録されていないため、自由に自家採種して栽培を続けることができます。もし自家採種に挑戦したい場合は、種袋の表示を確認したり、種苗店のウェブサイトで情報を調べたりして、固定種を選ぶようにしましょう。法律を知ることは、安心して園芸を楽しむための大切なマナーです。

種苗法のポイント

- 対象: 品種登録された「登録品種」が対象です。F1品種やブランド野菜の多くが該当します。

- 制限内容: 登録品種の種や苗を、権利者の許諾なく増殖させること(自家採種も含む)が制限されます。

- 対象外: 「在来種」「固定種」は対象外で、自由に自家採種できます。

- 確認方法: 農林水産省の品種登録ホームページで、品種が登録されているか確認できます。

総括:「玉ねぎを庭に植えてはいけない」は誤解!正しい知識で成功へ

この記事のまとめです。

- 「玉ねぎを庭に植えてはいけない」という言葉は、栽培の要点を知らないことによる失敗から生まれたものである。

- 玉ねぎ栽培の成否は、植え付け時期の厳守にかかっている。

- 早まきは「とう立ち」を、遅まきは「冬枯れ」を引き起こすため、適期を守ることが必須である。

- 玉ねぎは酸性土壌を嫌うため、植え付け前の苦土石灰によるpH調整が不可欠である。

- 排水性の悪い土壌は根腐れや病気の原因となるため、堆肥などによる土壌改良と高畝が有効である。

- 苗は太すぎず細すぎず、鉛筆程度の太さが理想である。

- 植え付けは、白い部分が少し見える程度の「浅植え」が鉄則である。

- 最も注意すべき病気は「べと病」であり、予防には排水と風通しの確保が重要である。

- 厄介な害虫「ネギアザミウマ」の対策には、圃場周辺の除草が効果的である。

- 玉ねぎとマメ科植物は相性が最悪で、互いの生育を阻害するため混植は絶対に避けるべきである。

- 玉ねぎの根から出る物質が、マメ科の根に共生する根粒菌の働きを妨げる。

- 玉ねぎの後作には、同じヒガンバナ科(ネギ、ニンニク等)の野菜を植えると連作障害のリスクが高まる。

- ニンジンやカモミールは、玉ねぎの生育を助ける優れたコンパニオンプランツである。

- 種苗法により、「登録品種」の無断での自家採種は制限されている。

- 自家採種を楽しみたい場合は、品種登録されていない「在来種」や「固定種」を選ぶ必要がある。