大切に育ててきた梅の盆栽が枯れたかもしれない…そんな不安を抱えていませんか?梅盆栽が枯れたかどうかの見分け方はいくつかあり、盆栽が枯れる前兆を見逃さなければ、枯れた場合でも復活できる可能性があります。梅盆栽の枝枯れや、春になっても梅盆栽で葉が出ない、梅の花が枯れたらどうしたらいいのか、といった悩みは多いものです。この記事では、梅盆栽の植え替え方法も含め、枯れた状態から復活させるための具体的な手順を詳しく解説します。

- 梅の盆栽が枯れる原因と見分け方

- 枯れたように見える状態からの復活の可能性

- 具体的な復活手順と正しい管理方法

- 長く楽しむための予防策と育て方のコツ

梅の盆栽が枯れた原因と復活の可能性

- 盆栽が枯れる前兆は何か

- 梅盆栽が枯れたかどうかの見分け方は

- 枯れた場合、復活できますか

- 梅盆栽で葉が出ない原因と対策

- 梅盆栽の枝枯れのサインと対処法

- 梅の花が枯れたらどうしたらいい?

盆栽が枯れる前兆は何か

梅の盆栽はある日突然枯れるわけではなく、必ず何らかの前兆を示します。これらのサインを早期に察知することが、手遅れになるのを防ぐ鍵となります。

まず注意したいのが、葉の状態です。葉が全体的に黄色や茶色に変色したり、触るとパリパリと乾いていたり、しおれて元気がない場合は危険信号です。特に、季節の変わり目でもないのに葉が大量に落ち始めたら、根に何らかの問題が起きている可能性があります。

次に、枝や幹の様子も重要な判断材料です。健康な枝は弾力がありますが、枯れ始めるともろくなり、わずかな力でポキッと折れてしまいます。また、幹を軽く押してみて、ブヨブヨと柔らかい感触があれば、内部で腐敗が進んでいる可能性が高いでしょう。

他にも、土の表面が常に湿っている、または逆に水をやってもすぐに乾いてしまう、幹や枝にカビや白い粉のようなものが付着している、といった変化も盆栽が弱っているサインです。「いつもと違うな」と感じたら、すぐに行動を起こすことが大切です。

枯れる前兆のチェックリスト

- 葉が黄色や茶色に変色している

- 葉が乾燥してパリパリになっている

- 季節外れの大量落葉

- 枝がもろく、折れやすい

- 幹が柔らかく、弾力がない

- 土の乾き方が極端(常に湿っている、またはすぐ乾く)

梅盆栽が枯れたかどうかの見分け方は

「葉が全部落ちてしまった…もう枯れたの?」と諦めてしまうのはまだ早いです。梅盆栽が本当に枯死してしまったのか、それともまだ生きているのかを正確に見分ける方法があります。

最も確実な方法は、枝の内部を確認することです。まず、一番細い枝先を少しだけハサミで切ってみてください。断面がみずみずしい緑色や白っぽい色をしていれば、その枝はまだ生きています。逆に、断面が茶色や黒に変色し、乾燥してカサカサしている場合は、その部分は枯れています。

一本の枝で判断せず、複数の枝、特に幹に近い太い枝も少し削ってみて確認しましょう。幹の樹皮を爪で少しだけ削ってみて、内側が緑色であれば、まだ生命活動が行われている証拠です。

また、根の状態を確認することも有効です。鉢からそっと盆栽を抜き、根を観察します。健康な根は白く張りがありますが、枯れている場合は黒く変色していたり、腐って異臭がしたりします。

EL

EL見分け方の注意点

冬場は落葉して枝だけになるのが自然な姿です。葉がないからといって枯れたと判断するのは早計です。必ず枝の内部や幹の状態で判断してください。

枯れた場合、復活できますか

結論から言うと、完全に枯死していなければ、梅盆栽は復活する可能性を十分に秘めています。

前述の見分け方で確認した際に、枝の断面に少しでも緑色の部分が残っていたり、幹や根の一部が生きていたりすれば、希望はあります。植物の生命力は非常に強く、適切な処置を施すことで、再び芽吹いてくれることが少なくありません。

ただし、盆栽全体が完全に茶色く変色し、どの枝を切ってもカサカサで、根も真っ黒に腐っているような状態では、残念ながら復活は極めて困難です。

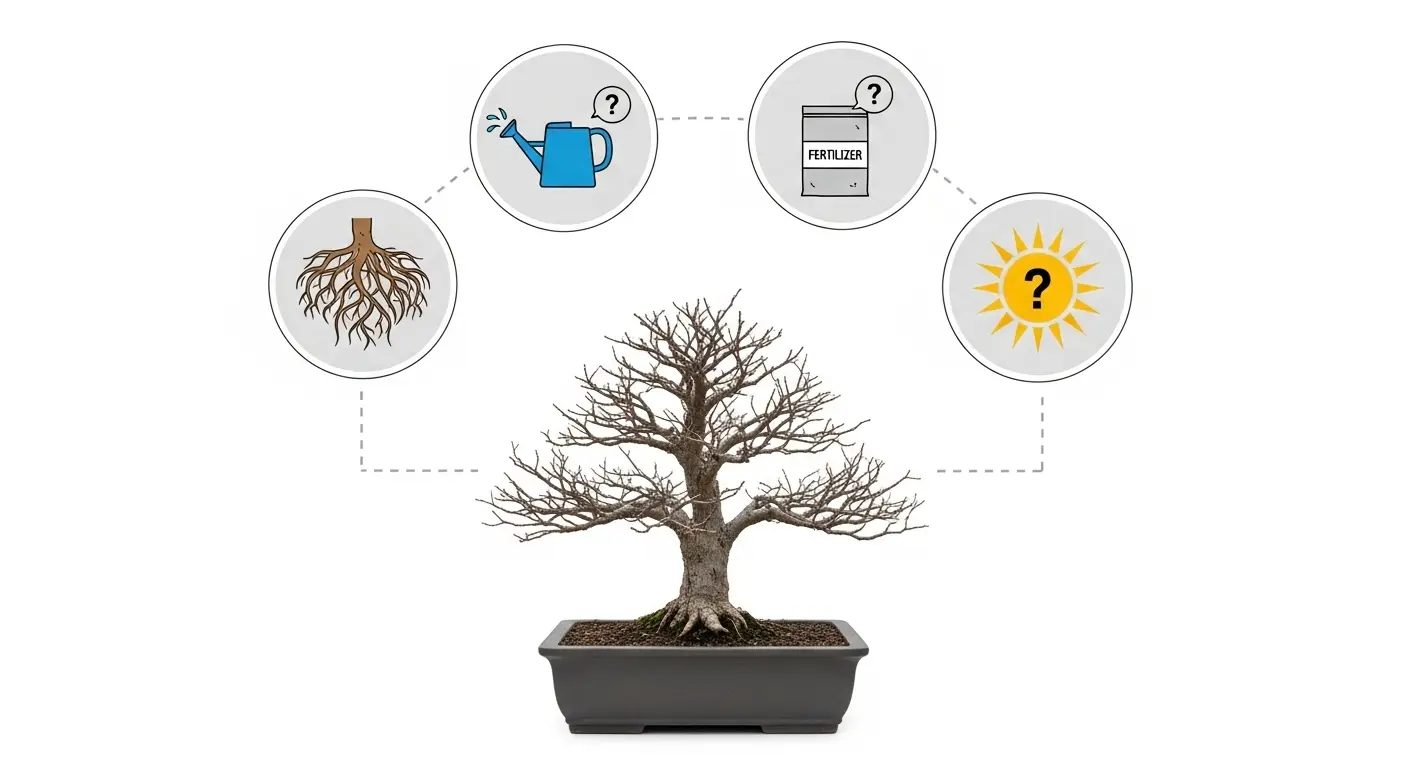

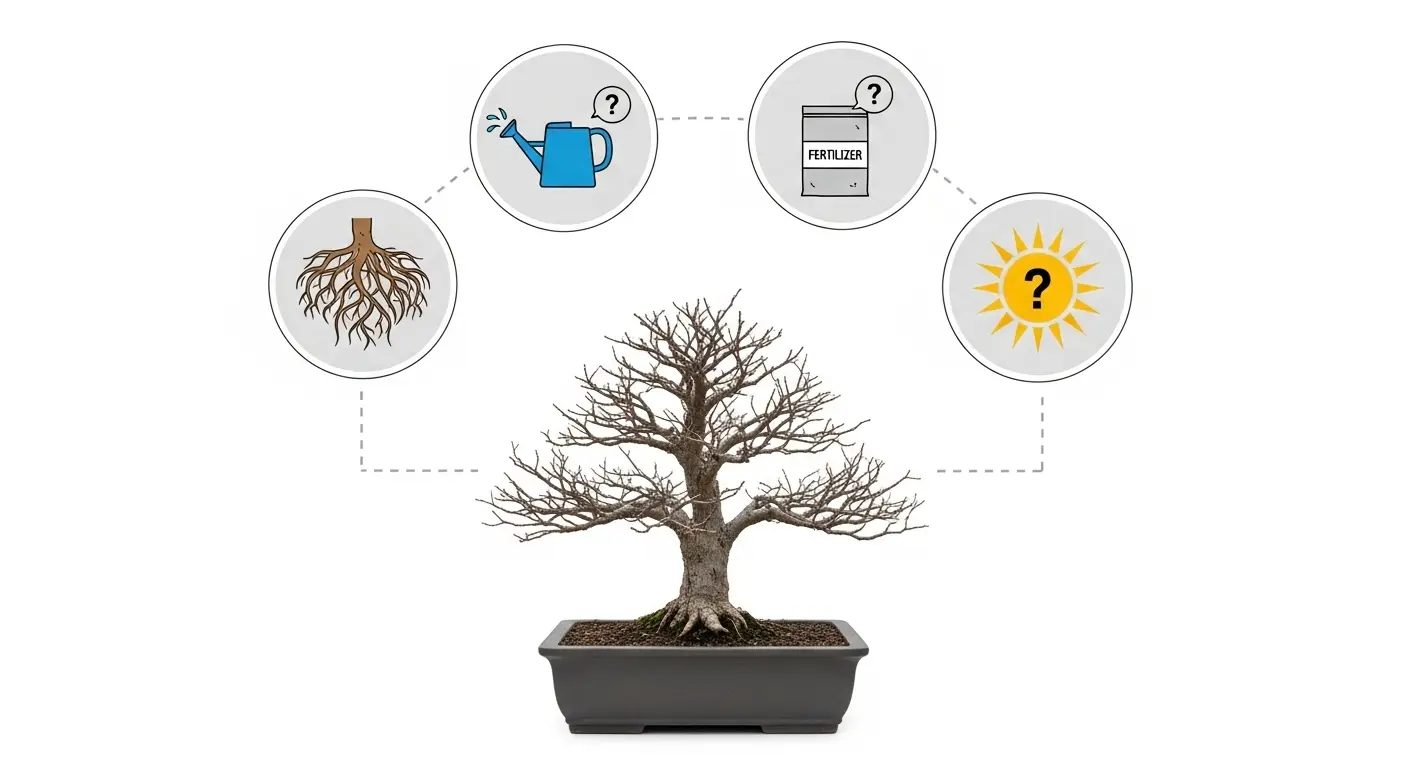

復活の可能性を信じるなら、まずはなぜ盆栽が弱ってしまったのか、その原因を突き止めることが重要です。水やり、日当たり、肥料、病害虫など、さまざまな要因が考えられます。原因に応じた正しい対処を根気よく続けることで、復活への道が開けます。

復活のサイン

適切な管理を続けると、生きている枝の付け根や幹から小さな新芽が出てくることがあります。これが復活のサインです。この小さな芽を見つけた時の喜びは格別ですよ。

梅盆栽で葉が出ない原因と対策

春になっても葉が一向に出てこないと、非常に心配になりますよね。梅盆栽で葉が出ない場合、いくつかの原因が考えられます。

主な原因

- 根詰まり: 長年植え替えをしていないと、鉢の中で根がパンパンになり、水分や養分を吸収できなくなります。鉢底の穴から根が見えていたり、水やりをしても水が染み込みにくくなっていたりしたら根詰まりのサインです。

- 水やりの問題: 水切れ(乾燥)も水のやりすぎ(過湿)も、根にダメージを与え、葉が出なくなる原因になります。特に休眠期の冬に水をやりすぎると根腐れを起こしやすいです。

- 肥料の過不足: 成長期に必要な栄養が足りないと、芽吹く力が湧きません。逆に、弱っているときに濃い肥料を与えると「肥料焼け」を起こし、さらに弱らせてしまいます。

- 日照不足: 梅は日光を好む植物です。日当たりの悪い場所に長期間置いていると、光合成ができずに体力がなくなり、新芽を出せなくなります。

- 休眠打破の失敗: 梅は冬の寒さに一定期間あたることで休眠から覚め、春に芽吹きます。暖冬であったり、冬の間ずっと暖かい室内に置いていたりすると、うまく芽吹けないことがあります。

対策

原因に応じて、以下のような対策を取ります。まずは、枝を切って生死を確認し、生きていることが前提です。

根詰まりが疑われる場合は、植え替えが最も効果的です。適期は春の芽吹き前ですが、緊急の場合は時期を問わず行うこともあります。水やりは、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れるまでたっぷりと与えるのが基本です。季節や置き場所によって乾き方は違うので、毎日土の状態をチェックする習慣をつけましょう。肥料は、弱っている間は与えず、活力剤を薄めて与える程度にします。元気を取り戻してきたら、薄い液体肥料から再開しましょう。

梅盆栽の枝枯れのサインと対処法

盆栽の一部の枝だけが枯れてしまう「枝枯れ」もよく見られる症状です。これを放置すると、枯れが他の部分に広がったり、見た目が悪くなったりする原因になります。

枝枯れのサインは、特定の枝だけ葉が出ない、葉がすぐに枯れてしまう、枝の色が他の部分と違って白っぽく変色している、といった点です。触ってみると、他の生きている枝に比べて硬く、弾力がないのが特徴です。

対処法は、枯れている部分をためらわずに剪定で取り除くことです。枯れた枝をそのままにしておいても復活することはありませんし、病害虫の温床になる可能性もあります。

剪定する際は、枯れている部分と生きている部分の境目よりも少しだけ生きている側に入った位置で切るのがポイントです。これにより、枯れ込みが内部に進行するのを防ぎます。切り口には、雑菌の侵入を防ぎ、傷の治りを早めるために癒合剤を塗布しておくとより安心です。

梅の花が枯れたらどうしたらいい?

春に美しい花を楽しませてくれた後、花がしぼんで枯れていくのは自然な生理現象であり、心配する必要はありません。むしろ、この花後の手入れが、来年もたくさんの花を咲かせるための重要なポイントになります。

花が咲き終わったら、「花がら摘み」を行いましょう。枯れた花をそのままにしておくと、実をつけようとして木の体力を消耗してしまいます。来年の花のためにエネルギーを温存させるため、咲き終わった花は、花茎の根元から丁寧に取り除きます。

また、花が終わった直後は、梅盆栽の剪定の適期でもあります。この時期に不要な枝や伸びすぎた枝を整理することで、樹形を整え、風通しや日当たりを良くすることができます。これにより、病害虫の予防にもつながり、夏場の成長期に向けて健康な状態を維持できます。

花後の手入れのポイント

- 花がら摘み: 咲き終わった花をこまめに摘み取り、余計な体力消費を防ぐ。

- 剪定: 樹形を整え、風通しを良くするために不要な枝を切る。

- 施肥(お礼肥): 開花で使った体力を回復させるため、薄めの液体肥料などを与える。

梅の盆栽が枯れた状態からの復活手順

- 梅盆栽の植え替えで再生を目指す

- 復活を促す正しい水やりのコツ

- 弱った梅盆栽への肥料の与え方

- 剪定で梅盆栽の体力を回復させる

- 梅の盆栽が枯れたと諦めず復活を目指そう

梅盆栽の植え替えで再生を目指す

根詰まりや土の劣化が原因で弱っている場合、植え替えは最も効果的な復活手段の一つです。新しい土に替えて根が呼吸しやすい環境を作ることで、劇的に回復することがあります。

ただし、弱っている状態での植え替えは、盆栽にとって大きな負担となります。そのため、慎重に行う必要があります。植え替えの適期は休眠期にあたる秋(10月頃)か、芽吹き始める前の春先(3月~4月)ですが、状態が悪ければこの限りではありません。

植え替えの手順

- 鉢から抜く: 鉢の縁を軽く叩きながら、慎重に盆栽を鉢から抜きます。

- 古い土と根の整理: 根鉢の周りの古い土を、竹串などを使って優しく3分の1から半分ほど落とします。このとき、黒く腐った根や古くて硬い根を清潔なハサミで切り取ります。健康な白い根はなるべく残しましょう。

- 新しい鉢に植える: 鉢底にネットを敷き、鉢底石を入れます。新しい用土(水はけの良い赤玉土など)を少し入れ、盆栽を配置します。

- 土を入れる: 根の間に隙間ができないように、竹串などで突きながら丁寧に用土を入れていきます。

- 水やり: 植え付け後、鉢底からきれいな水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

植え替え後は、1~2週間ほど直射日光の当たらない明るい日陰で管理し、根が落ち着くのを待ちます。この期間は、土の表面が乾いたら水を与える程度にし、過湿にならないよう注意してください。

復活を促す正しい水やりのコツ

盆栽が枯れる原因のほとんどが、水やりにあると言っても過言ではありません。特に弱っている盆栽を復活させるには、繊細な水管理が求められます。

基本は「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。毎日決まった時間に与えるのではなく、必ず土の状態を見て判断してください。指で土を触ってみて、乾いているのを確認してから水やりをします。

一度に与える水の量が少ないと、土の表面しか濡れず、鉢の中心部にある根まで水が届きません。必ず鉢底から水が十分に流れ出るのを確認してください。これにより、土の中の古い空気が押し出され、新しい空気が供給される効果もあります。

季節ごとの水やりの注意点

- 春・秋: 成長期で水をよく吸うため、1日1回が目安。乾き具合によっては2回必要なことも。

- 夏: 最も乾燥しやすい季節。朝と夕方の1日2回が基本。日中の暑い時間帯の水やりは、水がお湯になり根を傷めるので避けます。

- 冬: 休眠期で水の吸収が少ないため、2~3日に1回程度。土が乾いてから数日待って与えるくらいで丁度良いこともあります。過湿は根腐れに直結します。

水切れを起こして葉がしおれてしまった場合は、すぐにバケツなどに水を張り、鉢ごと沈めて数時間置く「腰水」という方法も有効です。これにより、根がゆっくりと確実に水を吸収できます。

弱った梅盆栽への肥料の与え方

「元気がないから栄養を」と考えて、弱っている盆栽に肥料を与えるのは絶対にやってはいけない間違いです。人間で言えば、胃腸が弱っている人にステーキを食べさせるようなもので、かえって状態を悪化させてしまいます。

弱った根は肥料成分を吸収する力がなく、土中の肥料濃度が上がると、浸透圧の関係で逆に根から水分が奪われる「肥料焼け」という現象を起こしてしまいます。これが枯死につながることも少なくありません。

ではどうすれば良いかというと、まずは水やりと置き場所の管理を徹底し、盆栽自身の力で回復するのを待ちます。その上で、補助的に与えるなら、肥料成分の入っていない「活力剤(活力液)」がおすすめです。メネデールやハイポネックスの活力液などを、規定よりもさらに薄めて水やり代わりに与えます。これらは根の発生を促す効果などが期待でき、弱った盆栽の回復を助けてくれます。

その後、新芽が伸び始めるなど、明らかに回復の兆しが見えてきたら、初めて肥料を再開します。その際も、まずは非常に薄い液体肥料から始め、様子を見ながら徐々に濃度や頻度を上げていくようにしましょう。固形肥料を与えるのは、完全に元気になってからです。

剪定で梅盆栽の体力を回復させる

弱った盆栽を復活させる上で、剪定も重要な役割を果たします。ただし、これは樹形を美しく整えるための剪定とは目的が異なります。ここでの目的は、盆栽の負担を減らし、生命力を生きている部分に集中させることです。

まず、前述の通り、明らかに枯れてしまっている枝は根元から切り取ります。枯れた枝に養分が送られることはありませんが、病害虫の発生源になるリスクを減らすことができます。

次に、生きている枝でも、細すぎる枝、他の枝と交差している枝、内側に向かって伸びている枝など、いわゆる「不要枝」を整理します。枝葉の数を減らすことで、水分の蒸散量が抑えられ、根への負担が軽減されます。また、内部への風通しや日当たりが良くなることで、残った葉が効率よく光合成を行えるようになり、回復を助けます。

回復期の剪定の注意点

元気な時のように、樹形を作るための強い剪定(切り戻し)は避けてください。あくまでも不要な枝を間引く程度に留め、盆栽の体力を温存することを最優先に考えましょう。

剪定後は、切り口から雑菌が入らないように、必ず癒合剤を塗布することを忘れないでください。

梅の盆栽が枯れたと諦めず復活を目指そう

ここまで、梅の盆栽が枯れかかった時の原因と、その復活手順について解説してきました。葉が落ち、枝だけになってしまった姿を見ると、もうダメだと諦めてしまいそうになるかもしれません。しかし、植物の生命力は私たちの想像以上にたくましいものです。

大切なのは、日々の観察です。葉の色、土の乾き具合、枝の張りなど、毎日少しでも気にかけてあげることで、小さな異変に早く気づくことができます。そして、異変に気づいたら、その原因を考え、適切な対処を根気強く続けること。これが復活への一番の近道です。

枯れたと思った盆栽から、ある日小さな緑の芽が顔を出した時の感動は、何物にも代えがたいものです。諦めずに、あなたの梅盆栽が持つ生命力を信じて、もう一度お世話を続けてみませんか。

まとめ:梅の盆栽が枯れる原因と対策のポイント

- 盆栽が枯れる前には葉の変色や枝のもろさなどの前兆がある

- 枝の断面が緑色ならまだ生きている可能性が高い

- 枯れたように見えても完全に枯死していなければ復活は可能

- 葉が出ない原因は根詰まり、水やり、肥料、日照不足など多岐にわたる

- 枝枯れは放置せず、枯れた部分を剪定で取り除く

- 花が枯れた後は「花がら摘み」を行い、木の体力を温存させる

- 根詰まりが原因なら、植え替えが効果的な復活手段となる

- 水やりは「乾いたらたっぷり」が基本で、季節ごとの調整が不可欠

- 弱っている盆栽に肥料は厳禁、まずは活力剤で回復を待つ

- 回復期の剪定は、負担を減らすために不要枝を間引く程度に留める

- 植え替えや剪定後の切り口には癒合剤を塗布して保護する

- 復活の兆しが見えるまで、根気強く適切な管理を続けることが重要

- 日々の丁寧な観察が、異常の早期発見と迅速な対処につながる

- 冬場の過湿は根腐れの原因になるため特に注意が必要

- 諦めずに愛情を持って世話をすれば、盆栽は応えてくれる可能性がある