美しい花穂で庭を彩るルピナスですが、植えっぱなしで毎年楽しみたいと考える方は多いのではないでしょうか。このページでは、ルピナスの植えっぱなし栽培に関する疑問、例えば地植えや鉢植え、プランターでの育て方の違い、こぼれ種による増えすぎの管理、主な枯れる原因と対策、そして難しいとされる植え替え時期や越冬のコツまで、あらゆる情報を網羅して詳しく解説します。

- ルピナスを植えっぱなしで育てるための基本的な条件

- 花が終わった後の手入れや越冬させるための具体的な方法

- こぼれ種で増えすぎないように管理するコツ

- ルピナスが枯れる主な原因とその対策

ルピナスを植えっぱなしで育てる基本

- ルピナスの基本的な育て方

- 植え替え時期より植え付けが重要

- 地植えで楽しむ場合のポイント

- 鉢植えで管理するコツ

- プランター栽培の注意点

ルピナスの基本的な育て方

ルピナスを植えっぱなしで元気に育てるためには、まずその基本的な性質を理解することが大切です。ルピナスは、日当たりと風通しの良い場所を非常に好む植物です。半日陰でも育ちますが、花付きを良くするためには、少なくとも1日に6時間以上は日光が当たる環境が理想的です。

水やりに関しては、過湿を嫌う性質があるため、少し乾燥気味に管理するのが成功の秘訣です。鉢植えの場合は土の表面が完全に乾いてからたっぷりと水を与え、地植えの場合は根付いてしまえば、真夏の乾燥が続く時期以外は基本的に雨水だけで十分です。水のやりすぎは根腐れを引き起こす最大の原因となるため、注意しましょう。

また、ルピナスはマメ科の植物で、自ら空気中の窒素を土壌に固定する「根粒菌」と共生しています。このため、痩せ地でも育ち、多くの肥料を必要としません。むしろ、肥料の与えすぎは「肥料焼け」を起こしたり、葉ばかりが茂って花が咲かなくなったりする原因になります。元肥として植え付け時に緩効性肥料を少量施す程度で、追肥はほとんど不要と覚えておきましょう。

育て方の基本ポイント

- 場所:日当たりと風通しが良い場所を選ぶ

- 水やり:乾燥気味に管理し、過湿を避ける

- 肥料:多肥は不要。元肥を少し施す程度で十分

- 土壌:水はけが良く、やや酸性を嫌うため苦土石灰で調整

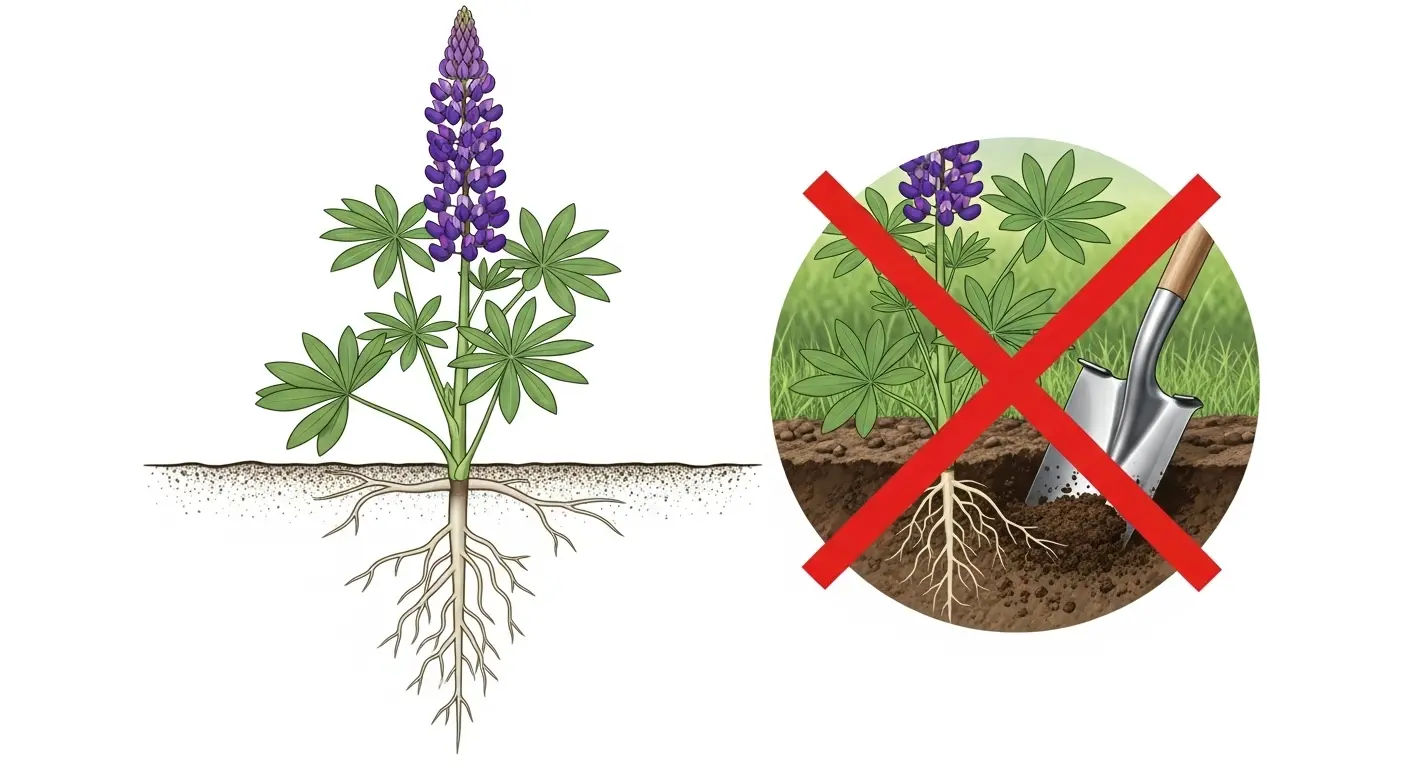

植え替え時期より植え付けが重要

ルピナスの栽培で最も重要なポイントの一つが、植え替えを極力避けることです。ルピナスは「直根性(ちょっこんせい)」といって、太くまっすぐな一本の主根が地中深くまで伸びる性質を持っています。この主根は非常にデリケートで、植え替えの際に少しでも傷ついたり折れたりすると、株全体が急激に弱り、最悪の場合は枯れてしまいます。

このため、ルピナスには「植え替え時期」という考え方は基本的にありません。購入した苗を植え付ける際や、種から育てた苗を定植する際が、最初で最後の植え付けのチャンスと考えるべきです。だからこそ、どこに植えるかという「植え付け場所」の選定が極めて重要になります。

「植えっぱなし」で長く楽しむためには、日当たり、風通し、水はけの3つの条件が揃った、ルピナスにとって最適な場所を最初から選んであげることが、成功への一番の近道と言えるでしょう。

移植は原則NG!

ポット苗を植え付ける際も、根鉢を絶対に崩さないように注意してください。土をほぐしたり、根を整理したりする作業は不要です。ポットからそっと抜き、そのまま優しく植え穴に置きましょう。

地植えで楽しむ場合のポイント

地植えは、ルピナスを植えっぱなしでダイナミックに楽しむための最もおすすめな方法です。根を深く、広く張ることができるため、株が大きく丈夫に育ち、水やりの手間もほとんどかかりません。

地植えを成功させるための最大のポイントは、植え付け前の土作りです。ルピナスは日本の土壌に多い酸性土を嫌うため、植え付けの1〜2週間前には「苦土石灰」を混ぜ込んで土壌の酸度を中和させておきましょう。さらに、水はけを良くするために腐葉土や堆肥をたっぷりとすき込み、ふかふかの土壌を作っておくことが理想です。水はけが特に悪い場所では、土を高く盛った「畝(うね)」を作るのも有効な手段です。

植え付けの間隔は、品種にもよりますが、一般的には30cm〜40cmほど空けるのがおすすめです。株が成長したときに風通しを確保し、病気の発生を防ぎます。一度根付いてしまえば、前述の通り水やりはほとんど不要で、自然の恵みだけで力強く育ってくれます。

EL

EL鉢植えで管理するコツ

ベランダなど、スペースが限られた場所でルピナスを育てる場合は鉢植えが便利です。しかし、植えっぱなしで管理するにはいくつかのコツが必要です。

最も重要なのは、鉢のサイズと深さです。ルピナスは根が深く伸びる直根性のため、必ず深さのある鉢(深鉢タイプ)を選びましょう。目安として、直径・深さともに30cm以上ある8号〜10号以上の鉢がおすすめです。浅い鉢では根が十分に育てず、根詰まりを起こして枯れる原因となります。

用土は、市販の「草花用培養土」で問題ありませんが、さらに水はけを良くするために「赤玉土(小粒)」や「軽石」を1〜2割ほど混ぜ込むと、根腐れのリスクを減らすことができます。

水やりは地植えと異なり、定期的な管理が必要です。土の表面が完全に乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。受け皿に溜まった水は、根腐れの原因になるため必ず捨ててください。特に夏の水切れには注意が必要ですが、過湿にならないようメリハリのある水やりを心がけましょう。

プランター栽培の注意点

プランターで複数のルピナスを育てる場合も、基本的な管理は鉢植えと同じです。ただし、プランターならではの注意点がいくつかあります。

まず、プランターも鉢植えと同様に、深さが30cm以上ある深型タイプを選んでください。浅いプランターでは、ルピナスの長い根が伸びるスペースがなく、健全な生育が望めません。

次に重要なのが、株間(苗と苗の間隔)です。プランターに複数の苗を植える際は、つい詰めて植えがちですが、最低でも25cm〜30cmの間隔を空けましょう。株間が狭いと、葉が茂ったときに風通しが悪くなり、蒸れて病気が発生しやすくなります。特に梅雨時期は注意が必要です。

また、プランターは鉢植えよりも土の量が少なく、乾燥しやすい傾向があります。特に日当たりの良い場所に置いている場合は、夏場は朝夕の2回水やりが必要になることもあります。水切れさせないよう、土の乾き具合をこまめにチェックしましょう。

プランター栽培の要点

- 深さ30cm以上の深型プランターを選ぶ

- 株間は最低でも25cm以上空ける

- 土が乾燥しやすいため、水切れに注意する

ルピナスを植えっぱなしで管理するコツ

- 主な枯れる原因と対策

- 地植えでの越冬は可能か

- こぼれ種で自然に増える?

- こぼれ種による増えすぎを防ぐには

- ルピナスを植えっぱなしで楽しむ

主な枯れる原因と対策

ルピナスが枯れてしまうのには、いくつかの典型的な原因があります。これらを理解し、対策することで、植えっぱなしでの成功率が格段に上がります。

最も多い原因は、「水のやりすぎによる根腐れ」です。ルピナスは多湿を極端に嫌います。土が常に湿っている状態だと、根が呼吸できずに腐ってしまい、株全体が枯れてしまいます。対策は、土が乾いてから水を与えるという基本を徹底することです。

次に多いのが、「日本の夏の高温多湿」です。ルピナスは本来、冷涼な気候を好む植物。気温が25℃を超えると生育が衰え、30℃以上になると枯れてしまうことも少なくありません。特に多年草(宿根草)タイプを夏越しさせたい場合は、西日を避けられる風通しの良い半日陰に植える、鉢植えなら涼しい場所に移動するなどの対策が必要です。

そして、前述の通り「植え替えによる根へのダメージ」も大きな原因です。一度植えたら動かさない、ということを念頭に置いておきましょう。

| 枯れる原因 | 症状 | 対策 |

|---|---|---|

| 水のやりすぎ(根腐れ) | 下葉が黄色くなり、株元がぐったりする。土から異臭がすることも。 | 水はけの良い土で植える。土の表面が完全に乾いてから水やりをする。 |

| 夏の高温多湿 | 株全体の元気がなくなり、葉がしおれる。生育が止まり、枯れ込む。 | 風通しの良い半日陰に植える。鉢植えは涼しい場所へ移動。夏越しが難しい品種は一年草と割り切る。 |

| 植え替えの失敗 | 植え替え後、数日で急に元気がなくなり枯れる。 | 植え替えはしない。植え付け時に根鉢を崩さない。 |

| 病害虫 | 葉に白い粉(うどんこ病)が付いたり、アブラムシが発生したりする。 | 風通しを良くして予防する。発生初期に薬剤を散布する。 |

地植えでの越冬は可能か

「地植えのルピナスは冬を越せますか?」という質問もよくいただきます。これに対する答えは、「品種と地域によりますが、多くの場合可能です」となります。

一般的に園芸店で流通している「ラッセルルピナス」などの宿根草タイプは耐寒性が強く、マイナス5℃程度まで耐えることができます。関東以西の温暖な地域であれば、特別な対策をしなくても地植えで十分に越冬可能です。

ただし、寒さが厳しい寒冷地や、強い霜が降りる地域では、冬越しのための対策をしてあげると安心です。最も簡単な方法は「マルチング」です。株元に腐葉土やウッドチップ、敷きわらなどを厚めに敷き詰めることで、地面の凍結を防ぎ、デリケートな根を寒さから守ることができます。

冬越しのポイント

地上部(葉や茎)は冬になると枯れてしまうことが多いですが、根が生きていれば春にまた新しい芽が出てきます。枯れたからといって、すぐに抜き取らないようにしましょう。宿根草タイプのルピナスは、こうして毎年花を咲かせてくれます。

一方で、一年草として扱われる品種は、花が終わるとその一生を終えるため、冬越しはできません。購入時に品種の特性を確認しておくことが大切です。

こぼれ種で自然に増える?

はい、ルピナスはこぼれ種で自然に増えることがよくあります。これは、植えっぱなし栽培の大きな楽しみの一つです。花が終わった後、花がらを摘み取らずにそのままにしておくと、豆のさやのようなものができます。このさやが熟して乾燥すると、パチンと弾けて周囲に種をばらまくのです。

このこぼれ種が、発芽に適した環境(適度な水分や温度)になると、翌年の春や秋に自然と芽を出します。数年経つと、思いがけない場所からルピナスが顔を出し、まるで自然の野原のような美しい景観を作り出してくれます。

こぼれ種からの発芽率は100%ではありませんが、地植えで環境が合えば、かなりの確率で増えていくのを楽しむことができるでしょう。意図的に増やしたい場合は、熟したさやを収穫し、増やしたい場所に種をまいてあげるのも良い方法です。

こぼれ種による増えすぎを防ぐには

こぼれ種で自然に増えるのは魅力的ですが、一方で「庭がルピナスだらけになってしまうのでは?」と、増えすぎを心配される方もいるでしょう。管理された庭を維持したい場合、増えすぎを防ぐための対策は非常に簡単です。

その方法は、「花が終わったら、こまめに花がらを摘み取ること」です。ルピナスは、花が咲き終わった花穂(かすい)を放置しておくと、種作りにエネルギーを使い始めます。種ができる前に、花穂の付け根からハサミで切り取ってしまえば、種がこぼれることはありません。

この「花がら摘み」には、増えすぎを防ぐ以外にも大きなメリットがあります。

- 開花期間が長くなる:種作りへのエネルギーが次の花を咲かせる方へ向かうため、脇から二番花、三番花が上がりやすくなり、より長く花を楽しめます。

- 株が消耗しない:種を作るのは植物にとって非常に体力を消耗する行為です。早めに花がらを摘むことで、株の体力を温存し、翌年も元気に花を咲かせることにつながります。

管理のポイント

「少しは自然に増やしたいけど、増えすぎるのは困る」という場合は、咲き終わった花穂のいくつかを残して種をつけさせ、残りは摘み取るというようにコントロールするのがおすすめです。

ルピナスを植えっぱなしで楽しむ

ここまで解説してきたように、ルピナスはいくつかの重要なポイントさえ押さえれば、植えっぱなしで毎年美しい花を楽しむことが十分に可能な植物です。

成功の秘訣をまとめると、「①最初の植え付け場所を慎重に選ぶこと」「②水やりは乾燥気味に管理すること」「③品種の特性(宿根草か一年草か)を理解すること」の3点に集約されます。特に、移植を嫌う性質を理解し、日当たり・風通し・水はけの良い「終の棲家」を見つけてあげることが何よりも大切です。

一度根付いてしまえば、病害虫の心配も少なく、肥料もほとんどいらないため、実は非常に手間のかからないローメンテナンスな植物です。花が終わった後の管理や、こぼれ種との付き合い方を少し工夫するだけで、年々豊かになっていくルピナスの姿を長く楽しむことができるでしょう。

ルピナス植えっぱなし栽培の要点まとめ

- ルピナスは日当たりと風通しの良い場所を好む

- 水のやりすぎは根腐れの原因になるため乾燥気味に管理する

- 肥料はほとんど必要なく多肥は避ける

- 太い主根を持つ直根性のため植え替えは原則行わない

- 植えっぱなしにするには最初の植え付け場所が最も重要

- 地植えの場合は酸性土壌を嫌うため苦土石灰で中和する

- 鉢植えやプランターは深さのある容器を選ぶ

- 枯れる主な原因は過湿、夏の高温、植え替えの3つ

- 宿根草タイプは関東以西なら地植えで冬越し可能

- 寒冷地では株元を腐葉土などでマルチングして防寒する

- 花がらを放置するとこぼれ種で自然に増えることがある

- 増えすぎを防ぐには花が終わったら花がらを摘み取る

- 花がら摘みは開花期間を長くし、株の消耗を防ぐ効果もある

- 一度根付けば手間のかからないローメンテナンスな植物である

- 品種によって一年草扱いのものもあるため購入時に確認する