「ゆずの木を低くしたいけれど、剪定はいつ頃がいいのか、どこを切るべきか分からずお困りではありませんか?枝が伸びすぎたらどうすればいいのか、このまま放置するとどうなるのか、不安になりますよね。また、剪定でバッサリ切ってしまって大切な花芽まで落としてしまわないか、鋭いとげの処理も心配です。この記事では、そんなお悩みを解決するため、ゆずの木を低くするための切り戻し剪定のコツを分かりやすく解説します。」

この記事でわかること

- ゆずの木が高くなる原因と放置するリスク

- 高さを抑えるための具体的な剪定方法

- 剪定に適した時期と失敗しないための注意点

- 安全に作業するためのとげの処理方法

ゆずの木を低くしたい時の基本と注意点

- 放置するとどうなる?高くなることの問題点

- ゆずの剪定はいつ頃が最適シーズンか

- 剪定で翌年の花芽を落とさないコツ

- 剪定前に必須!ゆずの木のとげの処理方法

- 枝が伸びすぎたらどうすればいいか解説

放置するとどうなる?高くなることの問題点

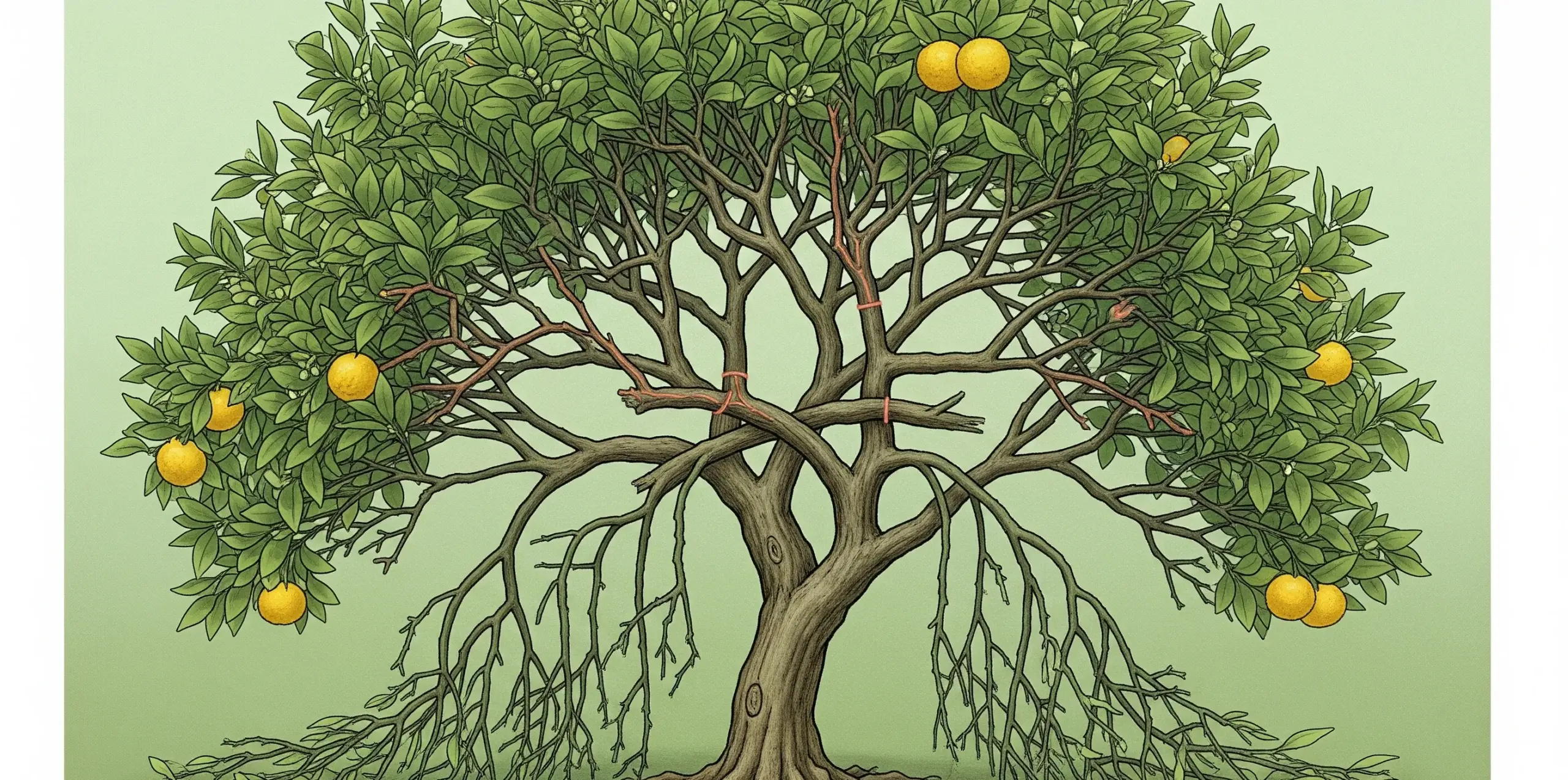

ゆずの木を剪定せずに放置すると、さまざまな問題が発生します。ゆずの木を低くしたいと感じる最も大きな理由は、おそらく収穫のしにくさや管理の手間が増えることでしょう。

木が高くなりすぎると、脚立を使っても上部の実に手が届かなくなり、収穫が非常に困難になります。また、枝葉が密集して内部の日当たりや風通しが悪化します。これにより、光合成が十分に行われず、栄養が木全体に行き渡らなくなり、結果として実付きが悪くなることがあります。

さらに、風通しの悪さは病害虫の発生を助長します。カイガラムシやアブラムシ、すす病などが一度発生すると、密集した枝葉の中では薬剤散布も行き届きにくく、駆除が難しくなります。

放置する主なデメリット

放置されたゆずの木は、収穫がしにくいだけでなく、病気や害虫のリスクが高まり、木の健康そのものを損なう可能性があります。見た目の美しさが失われるだけでなく、美味しい実を楽しむという本来の目的も果たせなくなってしまうのです。

このような理由から、適切な時期に剪定を行い、木の高さと大きさをコントロールすることが非常に重要になります。

ゆずの剪定はいつ頃が最適シーズンか

ゆずの剪定は、やみくもに行うと翌年の収穫に大きく影響してしまうため、適切な時期を見極めることが最も重要です。

結論から言うと、ゆずの剪定に最も適した時期は、春先の3月から4月にかけてです。なぜなら、ゆずは10月〜12月頃に収穫シーズンを終え、12月〜2月にかけて翌年のための花芽を形成し始めるからです。3月頃になると、その花芽が目で見て確認しやすくなるため、大切な花芽を誤って切り落としてしまう失敗を防ぎながら作業できるのです。

また、この時期は木が本格的に成長を始める直前であり、剪定によるダメージからの回復もスムーズに進みます。

剪定時期のポイント

基本の剪定は3月〜4月が最適です。収穫直後や真冬の剪定は、花芽を落としてしまったり、寒さで木が弱ったりする原因になるため避けましょう。また、基本の剪定とは別に、実付きを良くするための「切り戻し剪定」は10月頃に行うのが効果的です。

真夏(7月〜8月)の剪定も、強い日差しで切り口が傷みやすく、木に大きなストレスを与えるため、基本的には行いません。このように、木の生育サイクルを理解し、最適なタイミングで剪定を行うことが、ゆずを健康に育て、毎年たくさんの実を収穫するための鍵となります。

剪定で翌年の花芽を落とさないコツ

ゆずの剪定で最も避けたい失敗の一つが、翌年実になるはずの花芽を切り落としてしまうことです。これを防ぐには、ゆずの木がどのように実をつけるかという性質を理解しておく必要があります。

ゆずには、「その年に実をつけた枝は、翌年には実をつけにくい」という特徴があります。逆に言えば、その年に実をつけなかった枝が、来年の実りの中心となるのです。このため、剪定では、今年実がつかなかった元気な枝をなるべく残し、実を収穫し終えた枝や、不要な枝を中心に整理していくのが基本となります。

具体的には、春(4月〜5月頃)に伸びる「春枝」に花芽がつきやすいとされています。特に、短く充実した春枝は良い結果母枝(実がなる枝)になる可能性が高いです。一方で、夏から秋にかけて勢いよく真上に伸びる「徒長枝(とちょうし)」には、ほとんど花芽がつきません。

花芽の見分け方

ゆずの花芽は、葉の付け根にできる丸みを帯びた小さな膨らみです。葉芽はより尖った形をしています。3月頃になると見分けやすくなるので、剪定前にじっくり観察し、丸い芽をなるべく残すように意識しましょう。

EL

ELこのように、花芽のつきやすい枝の特性を理解し、切るべき枝と残すべき枝を見極めることが、毎年安定した収穫を得るための重要なコツです。

剪定前に必須!ゆずの木のとげの処理方法

ゆずの剪定作業で、多くの人が頭を悩ませるのが、鋭く長いとげの存在です。ゆずのとげは2cm以上になることもあり、気づかずに触れると怪我の原因になります。また、強風などで枝が揺れた際に、とげが果実を傷つけてしまうこともあります。

しかし、このとげは切ってしまっても木の生育や実付きに影響はありません。安全に作業を進めるためにも、剪定を始める前にとげの処理をしておくことを強くおすすめします。

とげの切り方と注意点

とげの処理は、剪定バサミを使って簡単に行えます。ポイントは、とげの根元ギリギリではなく、先端から半分程度の位置で切ることです。根元から切ろうとすると、誤って枝の樹皮を傷つけてしまい、そこから枝が弱る原因になる可能性があるからです。

一度切ったとげは再生しないため、毎年処理する必要はありません。新しく伸びた枝のとげを、その都度処理していきましょう。

安全対策は万全に

とげの処理を行う際も、剪定作業時と同様に、必ず厚手の園芸用手袋(革製など)を着用してください。軍手では簡単にとげが貫通してしまいます。服装も、肌の露出が少ない長袖・長ズボンが基本です。安全第一で作業に臨みましょう。

地面に落ちたとげも危険ですので、作業後はほうきなどで綺麗に掃除しておくことも忘れないでください。

枝が伸びすぎたらどうすればいいか解説

「枝が伸びすぎて、どう切ったらいいかわからない」というのは、ゆずの木を育てる上でよくある悩みです。特に勢いよく真上や横に長く伸びる「徒長枝(とちょうし)」は、樹形を乱すだけでなく、日当たりを悪くしたり、養分を無駄遣いしたりする原因になります。

このような伸びすぎた枝は、基本的に付け根から切り落とす「間引き剪定」の対象となります。徒長枝は花芽がつきにくいため、思い切って剪定しても翌年の収穫への影響は少ないです。

ただし、まだ木が若く、全体の枝数が少ない場合は、徒長枝を無理にすべて切り落とす必要はありません。その場合は、枝をロープや紐などで引っ張り、下や横方向に曲げて固定する「誘引(ゆういん)」という方法も有効です。横向きになった枝は成長が落ち着き、花芽がつきやすくなる性質があります。

伸びすぎた枝への対処法

- 基本:枝の付け根から切り落とす(間引き剪定)。

- 応用:木が若い場合や空間を埋めたい場合は、横向きに誘引して結果枝として活用する。

枝が伸びすぎたからといって、すべての枝を短く切り詰めてしまうと、かえって木が反発してさらに強い徒長枝を出すことがあります。全体のバランスを見ながら、不要な枝を元から取り除くことを基本と考えるのが、うまく管理するコツです。

ゆずの木を低くしたいなら剪定方法の理解が鍵

- 剪定ではどこを切る?不要な枝の見分け方

- 高さを抑えるための切り戻し剪定の基本

- 芯止め剪定で理想の高さにコントロール

- 剪定でバッサリと強剪定はしてもいい?

- 剪定後に必要な癒合剤などのケア

剪定ではどこを切る?不要な枝の見分け方

ゆずの剪定の基本は、木全体の健康と成長を妨げる「不要枝(ふようし)」を取り除くことです。「どこを切るか」を判断するために、まずはどのような枝が不要枝にあたるのかを知っておきましょう。

不要枝を適切に剪定することで、内部への日当たりと風通しが劇的に改善します。これにより、残した枝に養分が集中し、病害虫の予防にも繋がります。

以下に、代表的な不要枝の種類と特徴をまとめました。剪定作業の際に、これらの枝を見つけて整理していきましょう。

| 不要枝の種類 | 特徴 | 剪定のポイント |

|---|---|---|

| 徒長枝(とちょうし) | 上方向に勢いよくまっすぐ伸びる枝。花芽がつきにくい。 | 基本的に付け根から切る。樹形作りに利用する場合は誘引する。 |

| 内向枝(ないこうし) | 幹の中心に向かって内側に伸びる枝。 | 日当たりを悪くするので付け根から切る。 |

| 交差枝・絡み枝 | 他の枝と交差したり、絡まったりしている枝。 | 枝が擦れて傷になる原因。どちらか一方の枝を付け根から切る。 |

| 下り枝(さがりえだ) | 真下に向かって伸びている枝。 | 日当たりが悪く、良い実がなりにくいため付け根から切る。 |

| 平行枝(へいこうし) | すぐ近くで同じ方向に平行して伸びている枝。 | 互いに日当たりを阻害する。どちらか一方を残し、もう片方を切る。 |

| ひこばえ | 株元(地面)から生えてくる細い枝。 | 木の養分を奪うため、見つけ次第すべて根元から取り除く。 |

| 枯れ枝 | 枯れて茶色くなった枝。 | 病害虫の発生源になるため、見つけ次第すぐに付け根から切る。 |

剪定の優先順位

まずは枯れ枝や病気の枝から取り除き、次に樹形を大きく乱している徒長枝や交差枝を整理します。その後、全体のバランスを見ながら細かい枝を間引いていくと、効率的に作業を進められます。

これらの不要枝を見分けられるようになれば、剪定作業の8割は終わったようなものです。自信を持って作業に臨みましょう。

高さを抑えるための切り戻し剪定の基本

「切り戻し剪定」は、伸びた枝を途中で切り詰めることで、木の大きさをコントロールし、新しい枝の発生を促すための重要な剪定方法です。特に、ゆずの木を低くしたい場合には欠かせない技術となります。

やり方はシンプルで、伸びた枝の長さの3分の1から2分の1程度を目安に切り詰めます。このとき、ただ切るのではなく、必ず「外向きの芽」の5mm〜1cmほど上で切るのが最大のポイントです。外向きの芽の上で切ることで、次に出てくる新しい枝が自然と木の外側に向かって伸びていきます。これにより、木の中心部が開けて日当たりや風通しが良い樹形になるのです。

逆に、内向きの芽の上で切ってしまうと、新しい枝が内側に向かって伸び、枝が混み合う原因になるため注意が必要です。

切り戻し剪定の目的

- 木の高さや広がりをコンパクトに抑える。

- 切った箇所から新しい枝を発生させ、木を若返らせる。

- 花芽のつきやすい、短く充実した枝を増やす。

前述の通り、ゆずは10月頃に「実がつかなかった枝」を切り戻すことで、翌年の結果枝を準備させることもできます。基本の剪定時期である春(3月〜4月)には、樹形を整えるために伸びすぎた枝を切り戻し、秋には実付きを良くするための切り戻しを行うなど、目的に応じて使い分けるのが理想的です。

芯止め剪定で理想の高さにコントロール

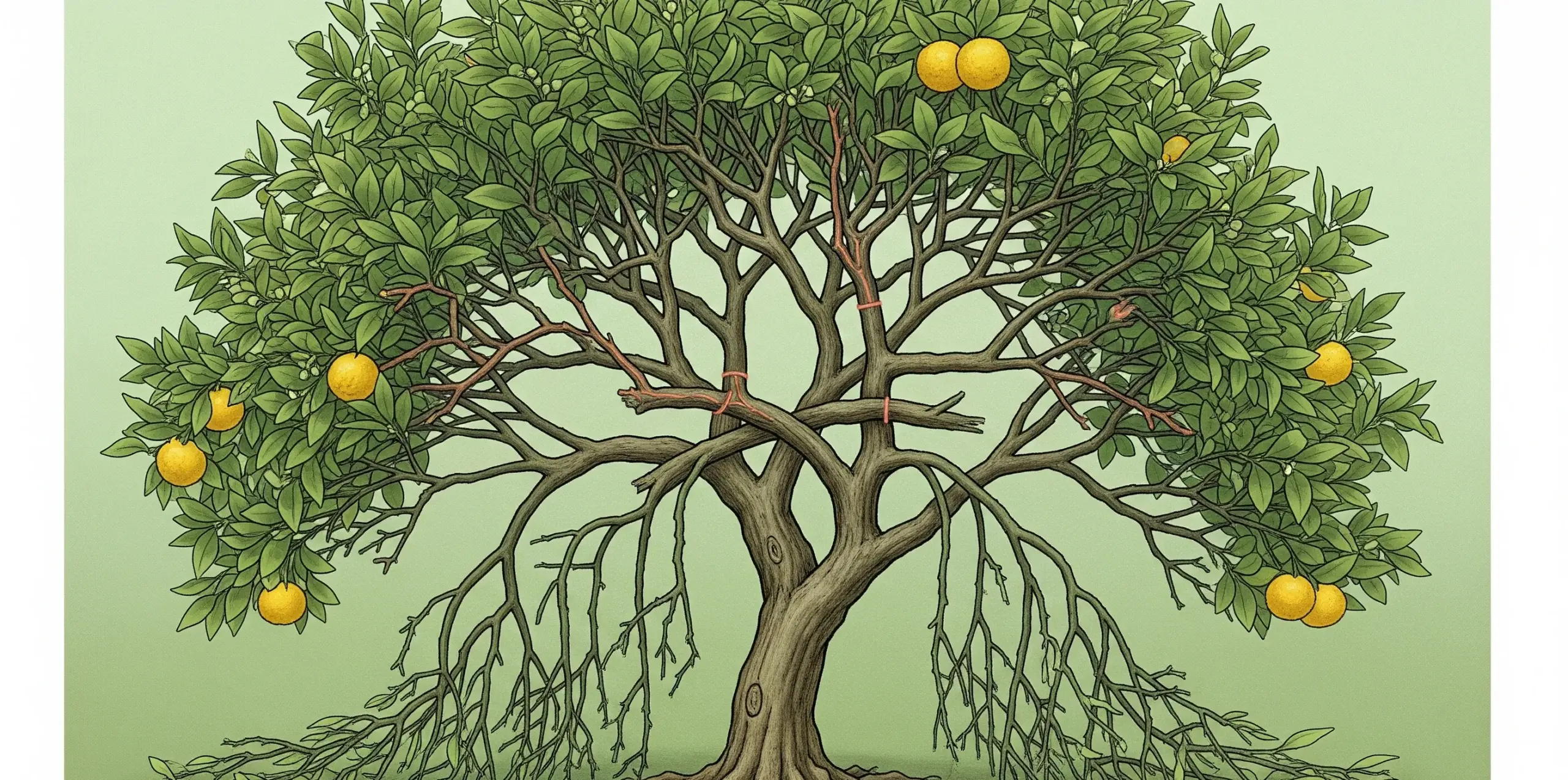

ゆずの木を低く保つ上で、最も直接的で効果的な方法が「芯止め(しんどめ)」です。芯止めとは、木の中心となる一番高い幹(主幹)の先端を切り詰めることで、それ以上、上方向への成長を物理的に止める剪定方法を指します。

これを行うことで、木の成長エネルギーが上ではなく横方向、つまり側枝の成長へと向かうようになります。結果として、木全体の高さが抑えられ、横に広がった収穫しやすい樹形を作ることができるのです。

芯止めの方法とタイミング

芯止めを行う高さは、ご自身が管理しやすい高さで問題ありません。目標の高さを決めたら、その位置にある枝分かれしている部分や、芽がある部分で主幹を切り詰めます。

すでに木が高くなりすぎている場合、一度に理想の高さまでバッサリと切り詰めるのは木への負担が大きすぎます。そのような場合は、数年かけて段階的に高さを下げていく計画を立てましょう。例えば、1年目は全体の3分の1を、翌年にさらに3分の1を切り詰める、といった具合です。

芯止め後の変化に注意

芯を止めると、その切り口のすぐ下から何本か強い徒長枝が発生しやすくなります。これらの枝を放置すると、そこが新しい「芯」になってしまい、結局また木が高くなってしまいます。発生した徒長枝は、1〜2本を横向きに誘引して側枝として利用する以外は、早めに付け根からかき取るようにしましょう。

芯止めは、ゆずの木を低く、コンパクトに管理するための最終手段とも言える重要な作業です。適切な方法で行い、理想の樹形を目指しましょう。

剪定でバッサリと強剪定はしてもいい?

大きくなりすぎたゆずの木を前に、「いっそのことバッサリと強剪定したい」と考える方も少なくないでしょう。結論として、ゆずの木の強剪定は可能ですが、大きなリスクを伴うため慎重に行う必要があります。

強剪定とは、木の骨格となるような太い枝まで切り詰める、大規模な剪定のことです。これを行うと、木は生命の危機を感じて、失った枝葉を取り戻そうとたくさんの新しい枝(主に徒長枝)を勢いよく伸ばします。これを「木の若返り」と捉えることもできますが、一度に切りすぎると、木が回復しきれずに弱ってしまったり、最悪の場合枯れてしまったりする危険性があります。

強剪定の注意点

- 時期:木への負担が最も少ない休眠期明けの2月下旬〜3月に行うのがベストです。

- 計画性:一度に理想の大きさにするのではなく、2〜3年かけて段階的に小さくしていく計画を立てましょう。

- 切り口のケア:太い枝を切った後の切り口は、病原菌が侵入しやすくなります。必ず癒合剤(ゆごうざい)を塗って保護してください。

- 剪定後の変化:強剪定後は数年間、実付きが悪くなることを覚悟しておく必要があります。木はまず、自身の体を回復させることにエネルギーを集中させるためです。

もしご自身での作業に不安を感じる場合は、無理をせず専門の植木屋や造園業者に相談することをおすすめします。プロは木の健康状態を見極め、最適な方法で安全に剪定を行ってくれます。

剪定後に必要な癒合剤などのケア

剪定は、いわば木にとって外科手術のようなものです。手術を終えた人間がケアを必要とするように、剪定後のゆずの木にも適切なアフターケアが欠かせません。このケアを怠ると、木の回復が遅れたり、病気にかかったりする原因となります。

切り口の保護(癒合剤の塗布)

剪定でできた枝の切り口は、人間でいう傷口と同じです。特に、親指以上の太さの枝を切った場合は、切り口が乾燥したり、雨水が侵入したりして、そこから病原菌が入り込むリスクが高まります。

これを防ぐために、切り口に「癒合剤」という保護剤を塗布します。チューブやハケで塗るタイプのものが市販されており、切り口に薄く膜を作ることで、病原菌の侵入や水分の蒸発を防ぎ、木の自己治癒(カルスの形成)を助けます。

剪定後の2つの重要ケア

- 癒合剤の塗布:太い枝の切り口を保護し、病気を防ぐ。

- 水やりと施肥:木の回復を助けるために、栄養と水分を補給する。

水やりと施肥

剪定によって多くの枝葉を失った木は、体力を消耗しています。回復を促すため、剪定後は土が乾いていたらたっぷりと水を与えましょう。

また、肥料を与えることも大切です。春の剪定後であれば、3月頃に有機質肥料や化成肥料を「春肥」として施します。これにより、新しい芽の成長が促進されます。また、収穫後の10月〜11月には、消耗した体力を回復させ、冬を越すためのエネルギーを蓄えるために「お礼肥」を施すのも非常に効果的です。

適切な剪定と、その後の丁寧なケアをセットで行うことで、ゆずの木は健康を保ち、翌年以降も元気に実をつけてくれるでしょう。

まとめ:ゆずの木を低くしたい悩みを解決

この記事では、ゆずの木を低くしたいというお悩みを解決するための剪定方法や時期、注意点について解説しました。最後に、記事の要点をリストで振り返ります。

- ゆずの木を低くしたいなら芯止めと切り戻し剪定が有効

- 放置すると日当たりや風通しが悪化し実付きに影響する

- 病害虫の発生リスクが高まり収穫も困難になる

- 基本の剪定時期は花芽が確認できる3月から4月が最適

- 収穫後の10月頃に切り戻し剪定を行うと翌年の実付きが良くなる

- 剪定時は翌年の花芽を落とさないよう注意が必要

- 前年に実がつかなかった枝に花芽がつきやすい性質がある

- 安全な作業のため剪定前にとげの先端を切っておくと良い

- 勢いよく伸びる徒長枝は基本的に付け根から切る

- 不要枝を見極めて間引くことが剪定の基本

- 高さを抑えるには外向きの芽の上で切り戻すのがコツ

- 主幹の先端を切る芯止めが最も直接的に高さを制限できる

- 強剪定は可能だが木への負担が大きく慎重に行う必要がある

- 太い枝の切り口には癒合剤を塗り病原菌の侵入を防ぐ

- 剪定後は水やりや施肥などのアフターケアも大切