秋の散歩道で拾った可愛らしいどんぐり。その小さな実から、やがて大きな木へと成長する姿を想像すると、ご自宅の庭に植えてみたくなりますよね。しかし、「どんぐりの木を庭に植えてはいけない」という言葉を耳にしたことはありませんか?

実は、どんぐりの木は成長すると想像以上に大きくなり、強靭な根っこが地中深くに張り巡らされることで、ご自宅の基礎や配管にまで影響を及ぼすデメリットが考えられます。また、大量の落ち葉や実の掃除に追われたり、特定の害虫や野生動物を呼び寄せたりする可能性もあります。さらに、どんぐりの毒性に関する懸念や、実がなるまで何年もかかること、そして非常に長い寿命を持つため、長期的な管理負担も考慮しなければなりません。これらの理由から、安易な庭植えは後悔につながることが少なくありません。

では、もしどんぐりの木を育てたい場合、どのような方法があるのでしょうか。限られたスペースでも楽しめる鉢植えやプランターでの栽培、あるいは縁起物としての活用法など、賢い選択肢もあります。

この記事では、どんぐりの木を庭に植える際の具体的な注意点と、それでも自然の魅力を楽しむための方法を詳しく解説します。この記事を参考に、あなたにとって最適な庭木選びと、どんぐりのある暮らしを叶えるヒントを見つけてください。

- どんぐりの木を庭に植える際のリスクや注意点がわかります

- 成長の特徴や根の影響など具体的な問題点が理解できます

- ご自身の庭に適しているかどうかの判断材料が得られます

- どんぐりの木を安全に楽しむための代替案がわかります

どんぐりの木を庭に植えてはいけない理由とデメリット

- 強靭な根っこが引き起こす被害

- 大量の落ち葉と実の清掃負担

- 害虫や野生動物を呼び寄せるリスク

- ご近所トラブルや法規制の懸念

強靭な根っこが引き起こす被害

どんぐりの木を庭に植えるべきではないとされる大きな理由の一つに、その強靭な根が地中深く、そして広範囲に張り巡らされることが挙げられます。特にコナラやクヌギといったどんぐりの木は、「浅根性」という特性を持つとされており、これは地中深くよりも地表近くを横に広く根を張る性質を意味します。この強力な根の伸びは、ご自宅の基礎や地中に埋められた水道管、排水管、ガス管、浄化槽などの地下設備に深刻な損害を与える可能性があるとされています。

実際、木の根が家の基礎を圧迫して亀裂を入れたり、コンクリートやブロック、敷石、タイルなどを押し上げてひび割れや破損を引き起こしたりする事例が報告されています。特に古い住宅では、地中の配管がプラスチックや鉄製の柔らかい素材でできていることが多く、根が伸びて管の継ぎ目から侵入し、管を詰まらせたり破損させたりするリスクが高まるとされています。このようなトラブルは、地上からは気づきにくく、被害が進行してから発見されることが多いため、修理には高額な費用がかかる場合があるとされています。

専門家は、このようなリスクを避けるために、木を植える際は建物から最低でも3mから5mは離すことを推奨しているとされていますが、最終的に大木になることを考慮すると、一般的な広さの庭ではその安全な距離を確保すること自体が難しいかもしれません。根の成長は目に見えない部分で進行するため、「見えない脅威」として慎重に判断することが重要だと考えられます。

どんぐりの木の種類別 根張りと影響の可能性

| 木の種類 | 根の張り方 | 建物や舗装への影響リスク | 適切な植え付け距離目安 |

|---|---|---|---|

| コナラ | 幅広く浅め(浅根性) | 中~高 | 2〜3m以上 |

| クヌギ | 深く垂直に伸びる(直根性だが横にも張る) | 低~中 | 1.5〜2m以上 |

| マテバシイ | 地表近く横に伸びる(浅根性) | 高 | 3m以上 |

大量の落ち葉と実の清掃負担

どんぐり・イメージ

どんぐりの木は、特に落葉樹の種類(コナラやクヌギなど)の場合、秋になると想像をはるかに超える大量の葉と実を落とすとされています。これが庭にどんぐりの木を植える際の大きな負担の一つとなると言われています。成熟した木が落とす葉は、家庭用のゴミ袋が何十袋にもなるほどだとされており、どんぐりも一度に数百個もの実をつけることがあるとされています。

落ち葉は風で飛ばされやすく、どんぐりは硬いため、毎日のように清掃作業が必要になる場合もあるとされています。特に雨に濡れた落ち葉は腐敗して悪臭を放ったり、カビや害虫の温床になったりするリスクがあると指摘されています。また、落ち葉が雨樋や排水溝に詰まり、雨水が溢れて外壁の劣化や雨漏りの原因になることも考えられます。硬いどんぐりの実は、通路に散らばると踏んで滑りやすくなり、小さなお子さんや高齢者の転倒事故につながる危険性も指摘されています。

このような清掃の負担は、日常生活に大きな影響を与えるとされており、毎年秋の憂鬱な恒例行事となって「こんなに大変だとは思わなかった」と後悔する声も少なくないと報告されています。芝生やタイルを敷いている庭では、どんぐりが入り込むと拾いにくく、さらに手間がかかる傾向があると言われています。

害虫や野生動物を呼び寄せるリスク

どんぐり・イメージ

どんぐりの木は、自然とのふれあいを求める人にとっては魅力的な存在ですが、同時に特定の害虫や野生動物を引き寄せやすいというデメリットも持ち合わせているとされています。

まず、どんぐりの実はリス、ネズミ、カラス、ヒヨドリ、カケスなどの野生動物にとって貴重な食料源となるため、庭にどんぐりの木があるとこれらの動物が集まりやすくなると言われています。動物が集まることで、糞害や騒音、ゴミ漁りなどの被害が発生したり、住宅地に野生動物が頻繁に出没することへのストレスを感じる方もいるとされています。

また、どんぐりの木は昆虫にとっても魅力的な環境であり、カブトムシやクワガタといった人気のある昆虫だけでなく、毛虫やチャドクガ、カイガラムシ、アブラムシ、カミキリムシ、カメムシ、ゴキブリなどの害虫も集まりやすいと指摘されています。これらの害虫が木の生育を妨げたり、人への被害(毒性のある毛虫など)を与えたりする可能性もあるとされています。

さらに深刻な問題として、「ナラ枯れ」と呼ばれる木の伝染病が挙げられています。これは「カシノナガキクイムシ」という小さな甲虫が媒介する病原菌によって引き起こされ、木を急激に枯死させてしまう恐ろしい病気だとされています。一度発症すると治療が困難であり、伝染性が非常に高いため、ご自身の庭の木が周囲の山林にまで被害を拡大させる発生源になりかねないと警告されています。ナラ枯れで枯れた木の根元には、猛毒のキノコ「カエンタケ」が発生することが報告されており、触るだけでも皮膚に炎症を起こし、誤って食べると死に至ることもある非常に危険なキノコだとされています。

自然との共存は大切であるものの、住宅地でどんぐりの木を育てる場合は、こうした衛生管理やリスクへの備えが必要不可欠だと考えられます。

ご近所トラブルや法規制の懸念

どんぐり・イメージ

どんぐりの木を庭に植えることは、ご近所との関係悪化や予期せぬ法的な問題に発展するリスクを伴う場合があります。特に、大きく成長する木は、その影響がご自身の敷地内だけに収まらず、隣家へ影響を及ぼす可能性が高まります。

主なトラブルの原因としては、枝が隣の敷地に越境したり、大量の落ち葉やどんぐりの実が隣の庭や屋根、駐車場に飛散したりすることなどが挙げられます。これらが原因で、「庭が汚れる」「雨樋が詰まる」「騒音がする(どんぐりの落下音)」「車が汚れる」といった苦情につながることが多く、実際に落ち葉掃除が大変という理由で木を伐採した事例もあるとされています。

さらに、大きな木陰が隣家の日当たりや風通しを悪化させる「日照阻害」も深刻な問題となることがあります。このような問題は、長年良好だった近所付き合いに亀裂を入れてしまう悲しいケースにもつながると指摘されています。

法的な側面では、2023年4月1日に施行された改正民法により、越境された側の権利が大幅に強化されたとされています。以前は木の所有者に枝の切除を求めることしかできませんでしたが、改正後は、以下の条件を満たせば隣人が自ら越境した枝を切り取ることが可能になり、その際にかかった伐採費用を木の所有者であるあなたに請求できるという点が重要だとされています。

改正民法で越境枝の切除が可能になる条件

- 木の所有者に枝を切るよう催告したのに、相当の期間内に切除しないとき。

- 木の所有者やその所在を知ることができないとき。

- 急迫の事情があるとき。

また、地域によっては木の種類や高さに制限がある「緑地管理条例」などが存在し、知らずに植えてしまうと後から自治体から撤去勧告や剪定の義務を命じられるケースもあると注意を促されています。これらのリスクを避けるためには、木を植える前に必ず自治体のホームページなどでルールを確認し、敷地境界線から十分な距離を確保することが重要だと考えられます。

どんぐりの木を庭に植えてはいけないと言われる具体的な側面

- どんぐりの毒性に関する注意点

- 実がなるまで何年かかるかを知る

- 長い寿命がもたらす長期的な負担

- 鉢植えで楽しむ賢い選択肢

- プランターでの管理と工夫

- 縁起物としての魅力と活用法

どんぐりの毒性に関する注意点

どんぐりの木を庭に植えることを検討する際、どんぐりそのものの毒性についても理解しておくことが重要です。

多くの種類のどんぐりには、「タンニン」という渋み成分が多く含まれており、そのままでは人間が食べると渋く、大量に摂取すると消化不良などを引き起こす可能性があるとされています。食用にする場合は、水にさらしてアク抜きをするなどの処理が必要だとされています。海外では「どんぐりコーヒー」などに加工される例もあるようですが、一般的にはそのまま食用とするのは推奨されていない情報が確認できます。

また、どんぐりの木に関連する特定の病気によって、非常に危険な毒性を持つキノコが発生する可能性も指摘されています。前述の「ナラ枯れ」という病気で枯れた木の根元には、猛毒のキノコ「カエンタケ」が発生することが報告されています。カエンタケは触るだけでも皮膚に炎症を引き起こし、誤って食べてしまうと死に至ることもあるとされており、極めて危険な存在です。このように、どんぐりの木自体だけでなく、その生育環境から生じる二次的なリスクにも注意が必要だと考えられます。

どんぐりに関する注意点

- どんぐり自体には「タンニン」という渋み成分が多く含まれており、アク抜きが必要です。

- ナラ枯れで枯れた木の根元には、猛毒の「カエンタケ」が生えることが報告されています。

- 小さなお子さんやペットが誤って口にしないよう、注意が必要だと考えられます。

実がなるまで何年かかるかを知る

どんぐり・イメージ

どんぐりの木を植える目的の一つに、「どんぐりの実を収穫したい」と考える方もいるかもしれません。しかし、どんぐりの木が実をつけるまでには、想像以上に長い年月が必要となることを知っておく必要があります。

どんぐり(種)を土に植えてから、まず発芽して小さな芽が出るまでには、適切な条件下であれば翌春、つまり1〜2ヶ月ほどで芽が出ることが多いとされています。その後、しっかりとした「苗木」と呼べる状態になるには早くても2年ほどかかると言われています。さらに、その苗木が「木」と呼べるくらいの大きさに成長する、いわゆる「成木」になるまでには、約7〜10年ほどの時間が必要だと考えられています。

そして、最も期待される「どんぐりの実をつける」タイミングは、成木になってからさらに数年かかるとされており、一般的には10〜15年が目安になるとの情報があります。中には20年を過ぎてからようやく実がつくケースもあると報告されており、自然のリズムに合わせる長期的な視点が必要だとされています。種類によっても成長スピードは異なり、シラカシやアラカシといった常緑種は比較的早く5〜7年でしっかりした木になるとされる一方で、コナラやミズナラといった落葉樹系はゆっくり育ち10年ほどかかることもあるとされています。

このため、どんぐりの木を育てる際には、非常に長期的な計画と忍耐が必要であると理解しておくことが重要です。

長い寿命がもたらす長期的な負担

どんぐり・イメージ

どんぐりの木は、その寿命が非常に長いことでも知られています。適切な環境と管理がなされれば、100年以上生きることも珍しくないとされています。この長寿命は魅力である反面、庭に植える際には「今」だけでなく、「10年後」「30年後」、さらには「100年後」という長期的な視点での管理と責任が求められることを意味します。

どんぐりの木は成長が早く、数年で驚くほどの大きさになることがあるとされています。一度大きくなると、定期的な剪定が必要不可欠になりますが、樹高が3mを超えると脚立での作業が危険になり、5mを超えると専門の植木職人に依頼するのが一般的になると言われています。プロに剪定を依頼すると、木の高さや枝の張り具合にもよりますが、1本あたり数万円から数十万円の費用がかかることもあり、成長の早い木では毎年、あるいは2年に一度は剪定が必要になるため、継続的な維持費が発生すると考えられます。

さらに、最も大きな負担となり得るのは、将来的に必要となる「伐採」の費用だと指摘されています。住宅が密集した場所で大木を安全に撤去する作業は極めて困難であり、クレーン車などの重機を使い、職人が木に登って少しずつ切り、吊り上げて下ろすといった非常に手間のかかる作業が必要になるとされています。そのため、伐採費用は数十万円から、場合によっては100万円を超えることもあり、これは「金融的な時限爆弾」を庭に埋めるようなものだと表現されることもあります。

長寿命の木を育てることは、ご自身の代だけでなく、子どもたちの代にまで大きな負担としてのしかかる可能性があるため、植える前に慎重な検討が求められると言えるでしょう。

木の高さ別・伐採費用の目安(あくまで目安であり、変動する)

| 木の高さ | 基本伐採費用 | 重機が必要な場合の追加費用 | 合計費用の目安 |

|---|---|---|---|

| 3~5m(中木) | 10,000~30,000円 | ほぼ不要 | 10,000~30,000円 |

| 5~10m(高木) | 20,000~120,000円 | 状況により発生 | 50,000~150,000円 |

| 10~15m(大木) | 100,000円~ | 必須(クレーン車等) | 200,000~500,000円 |

| 15m以上(特大木) | 200,000円~ | 必須(大型クレーン車等) | 500,000~100万円以上 |

鉢植えで楽しむ賢い選択肢

どんぐり・イメージ

どんぐりの木が持つ魅力や成長の喜びを安全に味わいたい場合、庭に地植えするのではなく、「鉢植え」で育てる方法が最もおすすめだとされています。この方法であれば、「大きくなりすぎる」ことや「根が家を壊す」といった、地植えの主なリスクを根本的に回避できるとされています。

どんぐりを鉢植えで育てるのは比較的簡単だと考えられています。まず、水に一晩つけて沈んだ元気などんぐりを選び、水はけの良い土を入れた底に穴の開いた植木鉢に植え付けます。土の表面が乾いたら水やりを行い、明るい日陰など直射日光が当たりすぎない場所で管理することがポイントです。

鉢植えで育てる最大のメリットは、木の成長をある程度コントロールできる点にあります。成長に応じて2〜3年ごとに一回り大きな鉢に植え替えることで、根詰まりを防ぎつつ、木の大きさを抑制できるとされています。これにより、限られたスペースでもどんぐりの木を育てることが可能になり、根が地中の配管や建物に影響を与える心配もなくなります。

また、鉢植えであれば、場所を移動させることも可能なため、季節や日当たりに応じて最適な場所に置くことができます。お子さんと一緒に発芽の瞬間を観察したり、日々の成長を楽しんだりするなど、リスクなくどんぐりを育てる醍醐味を満喫できる賢い選択肢だと考えられます。

プランターでの管理と工夫

どんぐり・イメージ

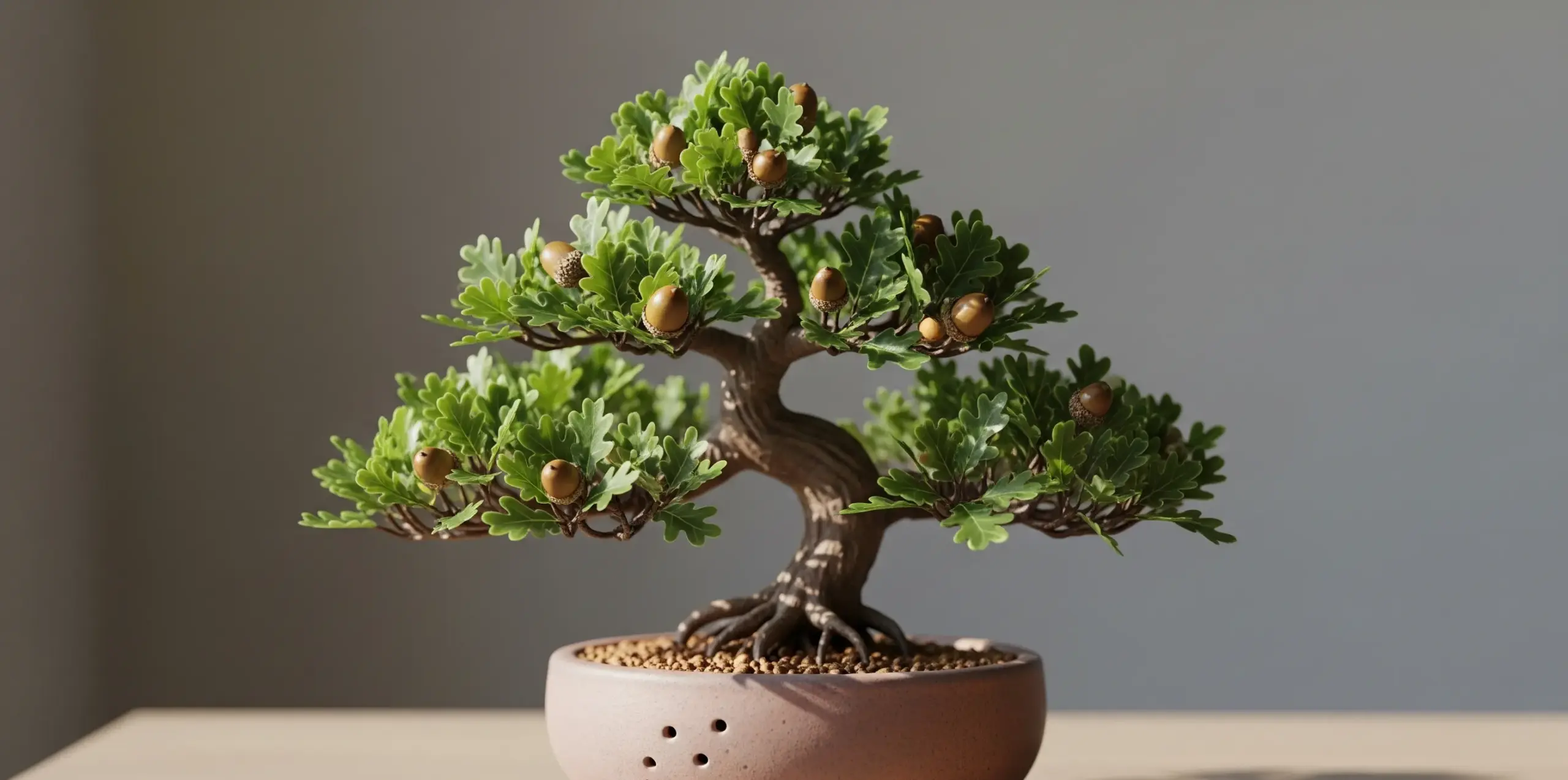

鉢植えと同様に、プランターを活用してどんぐりの木を育てることも有効な選択肢です。特に、浅めの鉢やプランターを使用し、どんぐりの木を芸術的な「盆栽」風に仕立てて楽しむ方法も素敵だとされています。

プランターや盆栽として育てる場合の重要なポイントは、まだ苗が若く小さいうちに、「根」と「幹」の形を将来を見据えて整え始めることだとされています。具体的には、芽が出て幹が割り箸ほどの太さになる前に一度掘り起こし、まっすぐ下に伸びる太い主根(しゅこん)を切り詰めることで、細かな根が横に広がる「盆栽向きの根張り」になると言われています。幹が細く柔らかいうちに盆栽用の針金を優しく巻きつけ、自然に見えるように軽く曲げて形をつくることも可能だとされています。

日々の管理としては、枝が伸び放題にならないよう、春から夏にかけて伸びてくる新しい芽を摘んだり(芽摘み)、伸びすぎた枝を切り詰めたり(剪定)することが大切です。葉が大きいものは間引いて数を減らし、小さな葉だけを残すようにすると、木全体がミニチュアサイズに見えてくると言われています。あえて数本の苗を一つのプランターに植えて「雑木林」のミニチュア風景のように仕立てるのも面白い方法だと考えられます。

日当たりの良い屋外に置き、土が乾きすぎないよう水やりを忘れずに行うことで、小さいながらも季節の移ろいを感じさせてくれる、自分だけのアート作品としてどんぐりの木を楽しむことができるとされています。この方法は、自然を身近に感じながらも、無理なくどんぐりの木を育てたいと考える人にとって、非常に賢い選択肢となるでしょう。

縁起物としての魅力と活用法

どんぐりの木は、庭に植える際のデメリットがある一方で、古くから「縁起物」として特別な意味合いを持つ存在でもあります。その小さな実から巨大な木へと成長する姿は、多くの文化で「成功」や「可能性」、「豊かさ」や「繁栄」、「成長」を象徴するとされてきました。

風水の観点からも、どんぐりを実らせる木は成功に導くと言われることがあります。どんぐりの花言葉は「永遠の愛」とされており、北欧ではどんぐりの木が永遠の若さや長寿の象徴とされてきた情報もあります。また、どんぐりを持っていることで魔除けの効果があるとも言われています。風水においてどんぐりの木は、豊かさや繁栄、成長を象徴する存在であり、自宅に植えることで仕事や家庭の成功、健康的な生活につながると考えられることもあるようです。

ただし、風水で気を付けるべきこととして、どんぐりの木は年々巨大化するため、大きくなりすぎると家の気を乱し、運気を下げることになるとされています。そのため、毎年適切に剪定をする必要があり、植える場所にも配慮が求められるとされています。風水的に好ましいとされる条件としては、東・南東の方角に植えること(成長運や健康運に関係)や、玄関から直接見えない位置に植えること(強すぎる木の気を避ける)、枝や根が他人の敷地に影響しないよう調整すること(対人運のトラブル防止)が挙げられています。

落ちたどんぐりの実も「実り」や「収穫」、金運や仕事運の象徴として捉えられることがあり、玄関やデスクに飾ることで繁栄の気を呼び込むアイテムになるとも言われています。どんぐりを数粒、布袋やガラス瓶に入れて玄関に置いたり、毎年秋に拾ったどんぐりを財布や仕事場に飾ったりする方法も簡単にできる風水活用法として紹介されています。

このように、どんぐりの木は物理的な側面だけでなく、スピリチュアルな意味合いや縁起物としての魅力も持ち合わせており、その力強い生命力と成長の可能性を感じながら、暮らしに取り入れることができると考えられます。

まとめ:どんぐりの木を庭に植えてはいけない理由と対策

どんぐりの木は、自然の力強さや四季の変化、生き物とのふれあいを身近に感じられる魅力的な存在です。しかし、ご自宅の庭に安易に植えることには、以下のような多くのリスクが伴うことをご理解いただけたかと思います。

- どんぐりの木は成長が早く最終的に高さ20mから30mにも達する

- 強靭な根が家の基礎や水道管を破壊する恐れがある

- 秋には大量の落ち葉と実が落ち掃除が非常に大変

- 害虫や野生動物の発生源となるリスクが高い

- ナラ枯れなどの致命的な伝染病にかかる可能性がある

- 成長すると剪定作業が素人では困難になる

- 維持管理には毎年費用や手間がかかる

- 将来的な伐採に数十万円から100万円を超える高額な費用がかかる場合がある

- 日照阻害や落ち葉の飛散などが原因でご近所トラブルにつながる

- 2023年4月の法改正により隣人が越境枝を自ら切除し費用を請求できる場合がある

- どんぐり自体のアクには注意が必要だが適切に処理すれば食用にできる種類もある

- 種から実がなるまでには10年から15年、またはそれ以上の長い年月がかかる

- 鉢植えやプランターなら安全にどんぐりの成長を楽しめる

- 盆栽仕立てにすることでコンパクトに管理できる

- 比較的管理しやすい常緑樹のカシ類(シラカシ、ウバメガシ)が庭木として検討できる

- 拾ったどんぐりを庭に放置すると勝手に発芽したり虫が発生したりする可能性がある

- どんぐりには「可能性」や「成功」の象徴的意味もある

どんぐりの木は、自然の営みを身近に感じられる一方で、大きく育つ力強さや掃除・管理の負担といった注意点も多く、住宅地では植える場所や種類の選定に工夫が求められます。長く付き合う庭木としてふさわしいかどうかを、ご自身の暮らしに合わせてじっくり検討することが大切だと考えられます。

もし「どんぐりの木を楽しみたい」というお気持ちがあるなら、庭に地植えするのではなく、鉢植えや盆栽という形で安全に育てる方法がベストな選択肢となるでしょう。ご自身のライフスタイルと周囲の環境、そして将来のメンテナンスまで見据えて、後悔のない庭づくりを実現してください。