涼しげな葉が風にそよぐ姿が魅力のフウチソウ(風知草)。ガーデナーに愛される植物ですが、植えてから数年が経つと「なんだか思ったより増えすぎた…」「株が大きくなりすぎて、形が乱れてきた」とお悩みではありませんか?その美しい姿も、密生しすぎると魅力が半減してしまいますよね。ご安心ください。その「増えすぎ」は、フウチソウが健康に育っている証拠でもあります。この記事では、園芸の専門家として、なぜフウチソウが増えすぎたと感じるのか、その生態的な理由から、安全に株の大きさを管理する「株分け」の具体的な手順、そして多くの人が混同しがちな冬の「古葉切り(剪定)」との決定的な違いまで、徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたのフウチソウを再び美しく、健やかな姿に戻すための完璧な対処法がわかります。

- フウチソウが「増えすぎ」と感じる原因は、侵略的な性質ではなく健康的な「株の成熟」であること

- 株のサイズを管理する唯一の方法は、春に行う「株分け」であること

- 「古葉切り(剪定)」は冬に行う別の作業であり、株分けとは目的も時期も異なること

- 株分けを成功させる最大の秘訣は「過湿にしない」ことと「深植えしない」こと

フウチソウが増えすぎ?誤解と管理の真実

- そのフウチソウ、本当に「増えすぎ」ですか?

- なぜ広がる?地下茎(ちかけい)の生態

- 管理の基本は「株分け」です

- 放置するリスクと景観の悪化

そのフウチソウ、本当に「増えすぎ」ですか?

「フウチソウが増えすぎた」と感じたとき、多くの方は「このまま庭を占領されてしまうのでは?」とご不安になるかもしれません。ミントやドクダミのような、いわゆる「植えてはいけない」と言われる植物と同じように、地下茎でどんどん広がっていくイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。しかし、ここで専門家として、まず皆様に知っておいていただきたい重要な事実があります。それは、フウチソウ(学名: Hakonechloa macra)は、けっして侵略的な植物ではない、ということです。国内外の多くの植物専門機関が指摘している通り、フウチソウは「成長が遅い(slow-growing)」植物に分類されます。確かに地下にある「地下茎(ちかけい)」で少しずつ増えますが、その広がり方は非常にゆっくりです。では、なぜ「増えすぎた」と感じるのでしょうか。その原因は、「広がる速さ」ではなく「株の密度」にあります。フウチソウは数年かけてじっくりと成熟し、葉が密生した「マウンド状」と呼ばれるこんもりとした株を形成します。つまり、皆様が目にしているのは、フウチソウが元気に育ち、成熟して「密になった」姿なのです。これはむしろ、栽培がうまくいっている証拠とも言えます。ただし、一部の園芸情報では「非常に生育旺盛」と表現されることもあり、この密になる様子が「増えすぎ」という印象を与えてしまうのですね。

EL

ELなぜ広がる?地下茎(ちかけい)の生態

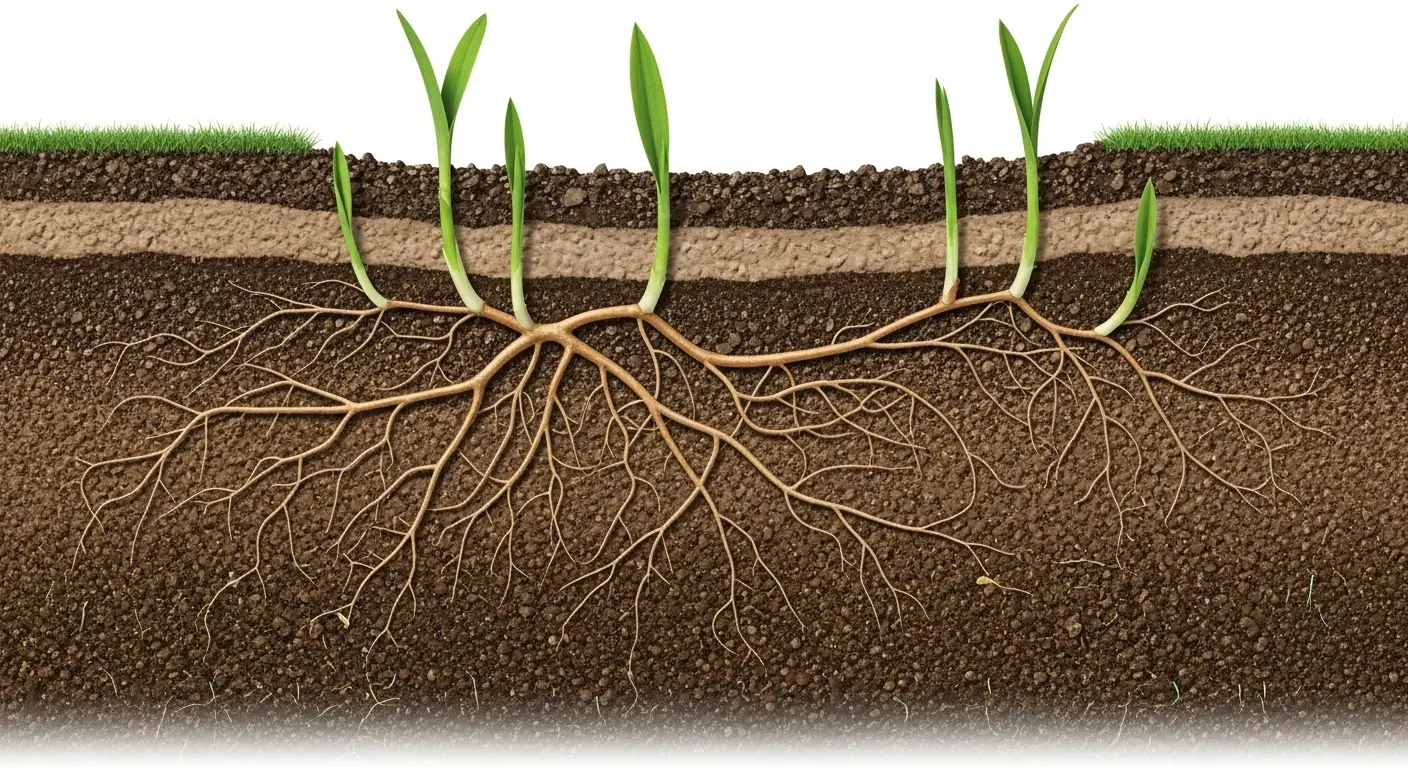

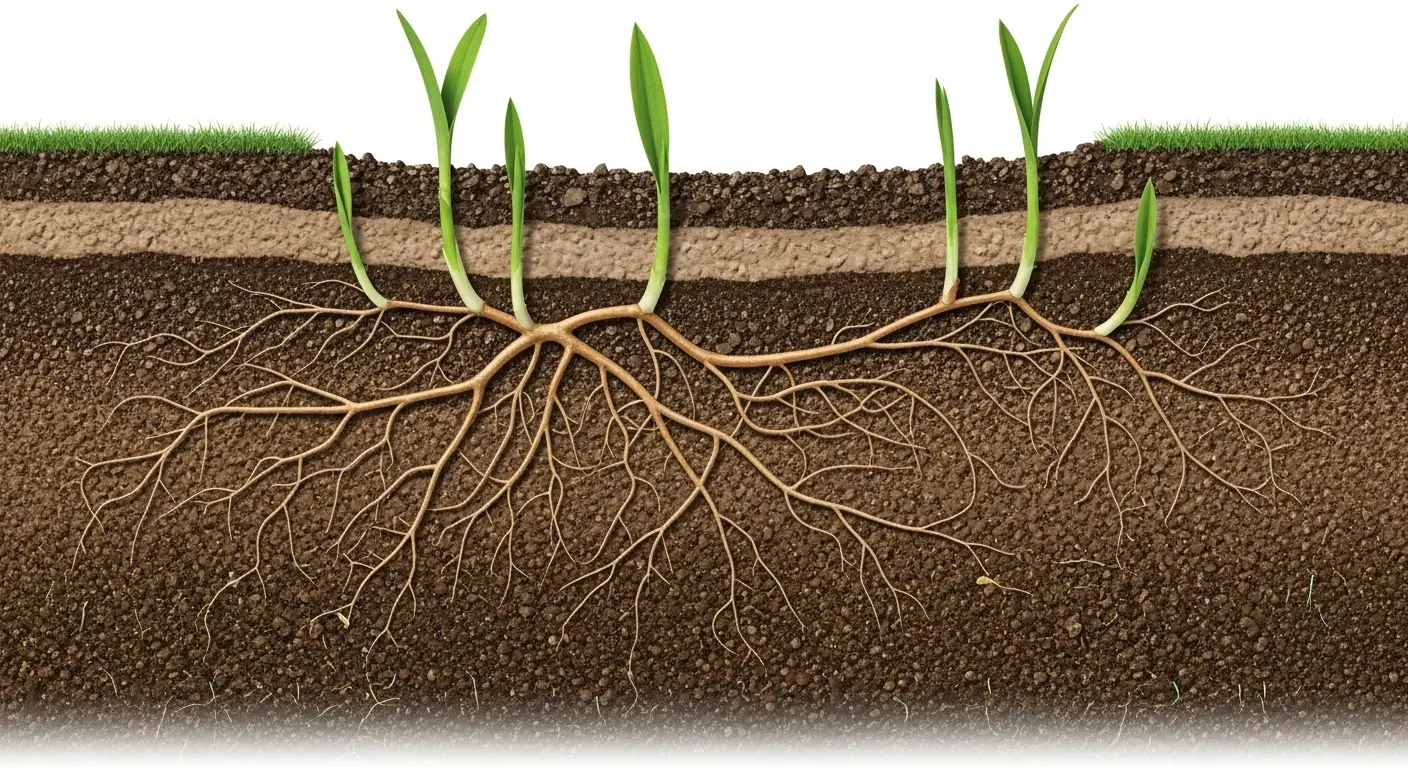

フウチソウは、イネ科の多年草で、日本原産です。本州の関東地方西部から近畿地方南部の太平洋沿岸地域の山地の湿潤な岩場や崖地に自生しています。この生態が、フウチソウの育てやすさと管理のポイントに直結しています。フウチソウは「地下茎(ちかけい)」と呼ばれる地下の茎を伸ばして増えていきます。これは竹や笹の仲間と同じ特徴ですが、先ほども述べた通り、そのスピードは非常に穏やかです。地下茎は土壌の浅い部分を這うように広がり、そこから新しい芽を出して株が徐々に大きくなっていきます。この性質があるため、数年間植えっぱなしにしておくと、株は外側に向かってゆっくりと広がりつつ、中心部は古い茎や根で密になっていきます。特に、フウチソウが好む「腐植質が豊富で、適度な湿り気があり、かつ水はけの良い」土壌で、さらに窒素分などの肥料を適量よりも多く与えていると、葉の成長が促進され、より一層「密生」しやすくなります。「草丈が伸びすぎてバランスが悪くなる」と感じる場合、もしかしたら肥料が少し多すぎるサインかもしれません。フウチソウは本来、それほど多くの肥料を必要としない植物です。日当たりが良すぎても葉焼けを起こしやすい(半日陰を好む)など、その原産地の環境を思い浮かべることが、上手な管理につながります。

管理の基本は「株分け」です

フウチソウが「増えすぎた(=密になりすぎた)」と感じたとき、ガーデナーが取るべき正しい管理作業はただ一つ、「株分け(かぶわけ)」です。ここで非常に重要な点があります。多くの方が、「増えすぎたから剪定しよう」と考え、地上部を短く刈り込んでしまうことがあるのですが、これは間違いです。フウチソウの管理には、目的も時期も全く異なる2つの主要な作業があります。それが「株分け」と「古葉切り(こばぎり)」です。株のサイズを小さくしたり、大きさをコントロールしたりする目的で行うのは「株分け」だけです。株分けは、文字通り植物の株(根と茎の集まり)を分割し、株の若返りを図りながら増やす作業です。一方、「古葉切り」は、一般的に「剪定」と呼ばれる作業に近く、冬に枯れた葉を刈り取って掃除する作業を指します。この2つを混同すると、間違った時期に作業して株を弱らせてしまう原因になります。まずは、この違いをしっかり理解しましょう。

「株分け」と「古葉切り」の決定的な違い

この2つの作業は、目的も時期も全く異なります。混同しないように注意してください。

| 作業名 | 目的 | 最適な時期 | 主な作業内容 |

|---|---|---|---|

| 株分け | ・株が大きくなりすぎた時のサイズ管理 ・株の若返り ・植物を増やす |

春 (新芽が動き出す直後) |

株全体を掘り上げ、根ごと切り分ける |

| 古葉切り (剪定) | ・冬に枯れた葉の除去(掃除) ・病害虫の予防 ・春の新芽の出を良くする |

晩冬~早春 (2月~3月頃) |

枯れた地上部を地際で刈り取る |

放置するリスクと景観の悪化

もし「増えすぎた」と感じるフウチソウをそのまま放置し続けると、どうなるのでしょうか。前述の通り、フウチソウは侵略的ではないため、庭全体が乗っ取られるような心配はほとんどありません。しかし、園芸植物としては2つの大きな問題が発生します。一つ目は、「景観の悪化」です。フウチソウの最大の魅力は、風にそよぐ「優雅な」あるいは「滝が流れるような」と表現される、その美しい葉のラインです。ところが、株が密生しすぎると、葉が互いに絡み合い、風通しが悪くなります。その結果、フウチソウ本来のサラサラとした軽やかな動きが失われ、ただの「草のかたまり」のように見えてしまいます。また、株の中心部が古くなって枯れ込み、ドーナツ状に中心だけがはげてしまうこともあります。二つ目は、「病害虫のリスク増加」です。葉が密生し、枯れた葉が株元に溜まると、風通し(空気循環)が極端に悪くなります。これは、湿気を好み、フウチソウの健康を害する病気(特にカビ類)の温床となります。枯れ葉の掃除は、病気のリスクを減らすためにも重要です。つまり、放置する最大のリスクは、植物が枯れることよりも、その美観が損なわれ、不健康な状態になってしまうことなのです。

フウチソウ「増えすぎ」の完璧な対処法

- 株分けの最適期:春を逃さない

- 株分けの手順と使う道具

- 失敗しない株分け後の管理

- 冬の「古葉切り」は必須作業

株分けの最適期:春を逃さない

フウチソウの株分けは、いつでもできるわけではありません。この作業には、植物への負担が最も少ない「最適期」が存在します。それは、「春、新芽が動き始めた直後」です。多くの専門機関や熟練ガーデナーが、このタイミングを推奨しています。具体的には、地域にもよりますが、晩冬の寒さが和らぎ、フウチソウの株元から緑色の小さな新芽が「ツンツン」と顔を出し始めた頃がベストサインです。フウチソウは、原産地の冷涼な山地環境に適応した植物です。春に新芽が動き始め、夏に活発に成長し、秋に落葉します。分類上は暖地型グラス(warm-season grass)に属しますが、生育パターンは涼しい気候に適応しており、高温や乾燥に弱い特性があります。この「新芽が動き始めたばかり」というタイミングは、植物が休眠から覚め、これから一年で最も成長しようとするエネルギーを蓄えている時期です。この時に株分けを行うと、根が傷ついたとしても、その後の旺盛な成長力で素早く回復してくれるのです。逆に、葉がすっかり伸びきった夏場や、これから休眠に入る秋以降に株分けを行うのは避けてください。特に夏は、根が傷ついた状態で葉からの蒸散(水分が失われること)が激しいため、株が極度に弱り、最悪の場合そのまま枯れてしまうリスクがあります。この「春の短い窓」こそが、フウチソウを安全に管理するための唯一のタイミングだと覚えておきましょう。

株分けの時期を間違えないで!

葉が青々と茂っている時期(初夏~夏)の株分けは、植物に深刻なダメージを与えます。必ず新芽が動き出したばかりの早春に行ってください。

株分けの手順と使う道具

「春の新芽」という最適期が来たら、いよいよ株分けの実行です。数年物の成熟したフウチソウの株は、想像以上に根が密に張っており、力が必要な作業になります。事前にしっかりと道具を準備しましょう。

準備する道具:

- 掘り上げる道具: スコップまたは庭用フォーク。株全体を周りから掘り起こすために使います。

- 分割する道具: 清潔で鋭利なナイフ(パン切り包丁や古い包丁でも可)、または剪定ばさみ。これが最も重要です。成熟した株は手では絶対に割けません。

- その他: 手袋、新しい植え場所や鉢、新しい用土(鉢植えの場合)。

株分けの手順:

- 掘り上げ: まず、株分けしたいフウチソウの株の周囲に、スコップを深く入れて根を切ります。株全体を、根鉢ごと「よっこいしょ」と掘り上げます。

- 土を落とす: 掘り上げた株を地面に軽く叩きつけたり、手で揺すったりして、古い土をある程度落とします。根の状態と新芽の位置が確認しやすくなります。

- 分割する: ここが最大のポイントです。手で引きちぎろうとせず、準備した鋭利なナイフを使います。株を上から見て、新芽が数個ずつつくように狙いを定め、ナイフで根塊をザクザクと切り分けます。一つの株を、2~4分割する程度が一般的です。各分割片に、必ず「健全な根」と「複数の新芽」がついていることを確認してください。

- 植え付け: 分割した株を、あらかじめ準備しておいた場所(または鉢)に植え付けます。

失敗しない株分け後の管理

株分け作業が無事に終わっても、まだ安心はできません。その後の管理、特に「水やり」と「植える深さ」が、株分けの成否を分けます。ここで多くの初心者が失敗しがちな、2つの重大な注意点があります。

失敗ポイント1:水のやりすぎ(過湿)

フウチソウの原産地は「湿った岩場」です。これは「湿り気は好きだが、水はけが悪いのは大嫌い」という性質を意味します。株分け直後は根が傷ついているため、つい心配で水をたくさんあげたくなりますが、これが根腐れを引き起こす最大の原因です。植え付け直後に一度たっぷりと水を与え、土と根を落ち着かせたら、その後は「土の表面が乾いたら、たっぷりと与える」という基本を守ってください。常に土がジメジメと湿っている状態は絶対に避けます。

失敗ポイント2:深植え

分割した株を植え付ける際、元の株が植わっていた深さよりも深く植えすぎると、根元(クラウンと呼ばれる新芽が出る部分)が腐敗する原因になります。これは植物にとって致命的です。「もともと植わっていた高さと同じ高さ」か、「やや浅め」に植え、株元に土を盛りすぎないように注意してください。

株分け後の土壌づくり

フウチソウは水はけが命です。地植えの場合は、腐葉土や堆肥を多めにすき込み、土をふかふかにしておきましょう。鉢植えの場合は、市販の草花用培養土で問題ありませんが、もし水はけが悪いと感じたら赤玉土や鹿沼土を2割ほど混ぜ込むと良いでしょう。

冬の「古葉切り」は必須作業

最後に、株分けと並んで重要なもう一つの管理作業、「古葉切り」について解説します。これは「増えすぎ」の対策ではなく、フウチソウを美しく健康に保つための、毎年恒例の「お掃除」です。フウチソウは冬になると地上部の葉がすべて枯れ、茶色くなります(落葉性)。この枯れた葉をそのままにしておくと、景観が悪いだけでなく、春に美しい新芽が伸びてくるのを邪魔したり、病害虫の越冬場所になったりします。作業の最適期は、株分けより早い「晩冬から早春」、具体的には2月から3月です。春の新芽がまだ本格的に動き出す前に、枯れた葉をすべて地際(地面から2~3cm上)で刈り取ります。刈り込みばさみなどで、バッサリと刈り取ってしまって構いません。この作業を毎年行うことで、株元がきれいになり、病気のリスクが減り、春には美しい新芽が一斉に芽吹くようになります。この「古葉切り」と、数年に一度の「株分け」。この2つをマスターすれば、あなたのフウチソウはいつまでも美しい姿を保ってくれるはずです。

品種による生育差について

フウチソウには「オールゴールド」(葉が全体的に黄色い)や「オーレオラ」(黄色の葉に緑の筋が入る)などの人気品種があります。一般的に、斑入りや黄金葉の品種は、原種の緑葉のものに比べて生育がさらにゆっくりである傾向があります。「増えすぎ」が気になるのは、原種や、栽培環境が非常に良い(適度な日陰と湿り気、肥沃な土壌)場合が多いかもしれません。

総括:フウチソウが増えすぎたと感じたら、それは株分けのサインです

この記事のまとめです。

- フウチソウが「増えすぎた」と感じる主な原因は、株の「密生」である

- フウチソウは地下茎で増えるが、成長は遅く「侵略的ではない」

- 「増えすぎ」は、植物が健康に成熟した証拠でもある

- 株のサイズ管理や若返りのために行う作業は「株分け」である

- 「剪定(古葉切り)」は冬に行う枯れ葉の掃除であり、目的が異なる

- 株分けを放置すると、フウチソウ本来の優雅な景観が失われる

- 株分けの最適期は「春、新芽が動き始めた直後」の一時期のみである

- 夏や秋の株分けは、株を弱らせるため避けるべきである

- 株分けには、スコップと「鋭利なナイフ」が必要である

- 成熟した株は手では割れないため、ナイフで根塊ごと切り分ける

- 分割した各株には、必ず「根」と「新芽」が含まれるようにする

- 株分け後の最大の失敗原因は「水のやりすぎ(過湿)」による根腐れである

- 原産地の「湿った岩場」を参考に、水はけの良い土壌を作ることが重要である

- 株分け後のもう一つの失敗原因は「深植え」による根元の腐敗である

- 「古葉切り」は毎年2月~3月に行う必須のメンテナンス作業である