お隣の庭の日陰で毎年きれいに咲く「シュウカイドウ」は冬を越せるのに、園芸店で一目惚れして買った美しい「ベゴニア」は、霜が降りたらあっという間に枯れてしまった…。そんな経験はありませんか?多くの方がこの二つの植物の関係性に疑問を持っています。

どちらも「ベゴニア」の仲間ではあるのですが、実はその性質、特に「耐寒性」には決定的な違いがあります。この記事では、園芸の専門家として、シュウカイドウ(学名:Begonia grandis)と、私たちがよく目にする園芸種のベゴニア(レックスベゴニアなど)との明確な違いを徹底的に解説します。見た目や分類上の違いはもちろん、シュウカイドウ特有の「ムカゴ」での増やし方、そしてそれぞれに最適な育て方、共通の病害虫対策まで、この記事を読めばすべてが解決します。

- シュウカイドウはベゴニア属の一種 (Begonia grandis) です

- 最大の違いは地植えで冬越しできる「耐寒性」の強さです

- シュウカイドウは「ムカゴ(珠芽)」という球根で増えます

- 園芸ベゴニア(レックス等)は非耐寒性で室内管理が基本です

専門家が解説!シュウカイドウとベゴニアの違いを徹底比較

- 結論:シュウカイドウはベゴニア属の一種です

- 最大の違いは耐寒性!庭植えと鉢植えの境界線

- 見た目の違い:シュウカイドウ(Begonia grandis)

- 見た目の違い:代表的な園芸ベゴニア種

- 増やし方の違い:ムカゴ(珠芽)と挿し木・球根

結論:シュウカイドウはベゴニア属の一種です

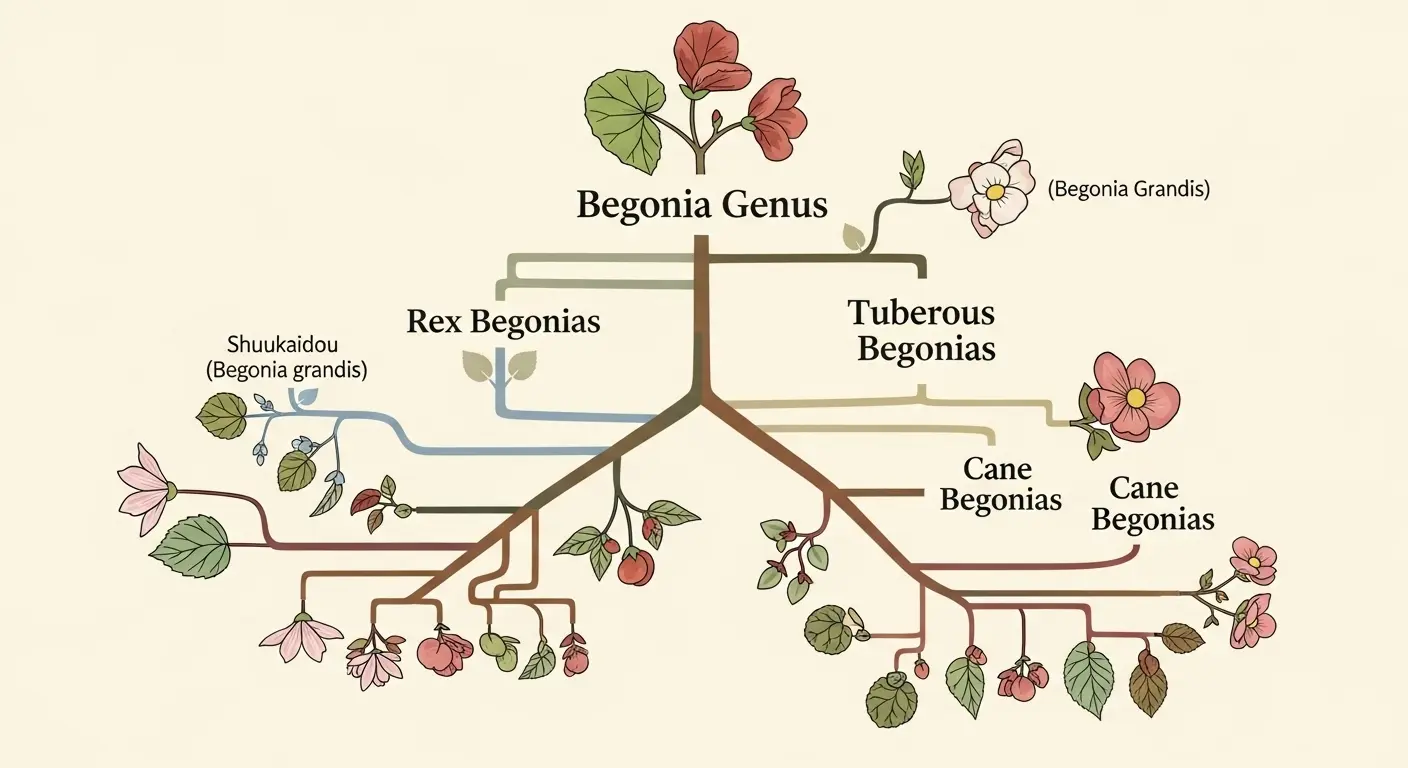

まず、園芸愛好家のみなさんが最も混乱しやすいポイントから解説します。結論から申し上げますと、「シュウカイドウ」は「ベゴニア」の一種です。

植物の分類学上、「ベゴニア」というのは「シュウカイドウ科ベゴニア属(Begonia)」に属する植物の総称です。このベゴニア属には、世界中に野生種だけでも1,500~2,000種以上が知られており、新種の発見により今後さらに増加することが予想されています。園芸品種を含めたベゴニア属全体では、2,000を超える種が確認されており、ベゴニアは非常に多様性に富んだ属として知られています。私たちが普段「ベゴニア」と呼んでいるのは、これら多くの園芸品種の総称であることがほとんどです。

一方、「シュウカイドウ(秋海棠)」というのは、そのベゴニア属の中に含まれる特定の「種(しゅ)」の和名です。学名は Begonia grandis といいます。この名前は、秋(8月~10月頃)に花を咲かせ、その花の様子がバラ科の「カイドウ(海棠)」に似ていることから名付けられました。もちろん、シュウカイドウとカイドウは分類上は全く異なる植物です。

EL

EL私たちが園芸店で目にする、葉の模様が美しい「レックスベゴニア」や、大きな花を咲かせる「球根ベゴニア」も、シュウカイドウも、植物学上はすべて「ベゴニア属」の仲間なのです。では、なぜシュウカイドウだけが他と区別して語られるのでしょうか。その答えが、次の「耐寒性」にあります。

最大の違いは耐寒性!庭植えと鉢植えの境界線

シュウカイドウ(Begonia grandis)と他の多くの園芸ベゴニアとの最も決定的で、園芸上最も重要な違いは「耐寒性」です。

シュウカイドウは、英語で「Hardy Begonia(耐寒性ベゴニア)」と呼ばれるほど、ベゴニア属の中では極めて珍しく、強い耐寒性を持っています。日本の気候にも適応しており、多くの地域(一般にUSDA耐寒ゾーン6~9)で、特別な防寒対策をしなくても地植えのまま冬越しできる宿根草です。冬になると地上部は枯れますが、根(球根)が残り、春になると再び芽吹きます。

一方、私たちが「ベゴニア」として鉢植えで楽しむ「レックスベゴニア」や「木立性ベゴニア」、「球根ベゴニア」などは、そのほとんどが熱帯・亜熱帯地域原産の種を交配して作られた「非耐寒性」の植物です。これらは日本の冬の寒さには耐えられません。最低でも5℃から10℃以上を保つ必要があり、霜に当たれば枯れてしまいます。そのため、これらは基本的に「室内に取り込む鉢植え」として扱われます。

また、花壇を彩る「ベゴニア・センパフローレンス」も同様に非耐寒性で、霜が降りると枯れてしまうため、園芸上は春に植えて秋まで楽しむ「一年草扱い」をされます。この耐寒性の違いこそが、シュウカイドウを「庭植えの宿根草」、他のベゴニアを「鉢植えの観葉植物」や「一年草の花壇苗」という、園芸上の異なるカテゴリーに分けている最大の理由なのです。

園芸上の分類

- シュウカイドウ (B. grandis): 耐寒性が強い → 地植えできる「宿根草」

- 園芸ベゴニア (レックス、木立性など): 耐寒性が弱い → 室内管理の「鉢植え」

- ベゴニア・センパフローレンス: 耐寒性が弱く安価 → 「一年草(花壇苗)」

見た目の違い:シュウカイドウ(Begonia grandis)

シュウカイドウ(Begonia grandis)は、他の多くの園芸ベゴニアと比べて、派手さはありませんが、日本の庭の風景に溶け込むような繊細な「野趣(やしゅ)」を持っています。

草丈は30cmから60cmほどになり、茎はみずみずしく、やや斜めに立ち上がります。葉はベゴニア属に特徴的な左右非対称のハート形(卵形)をしています。葉の表面は緑色ですが、葉の裏側が鮮やかな赤色を帯びることが多く、これがシュウカイドウの大きな魅力の一つです。特に、西日などが当たると、葉が透けて見える裏側の赤色が非常に美しく映えます。

花は8月の終わりから10月にかけて、茎の先から花序を伸ばし、垂れ下がるようにして咲きます。花は直径2~3cmほどで、色は淡いピンク色、もしくは白色(シロバナシュウカイドウ)です。花びらのように見えるのは「苞(ほう)」で、基本的には4枚あります。その可憐な姿は、シェードガーデン(日陰の庭)や、ホスタ(ギボウシ)、シダ類などとの相性が抜群です。

見た目の違い:代表的な園芸ベゴニア種

一方、「園芸ベゴニア」は、観賞目的のために品種改良が極度に進んでおり、シュウカイドウとは全く異なる、非常に華やかな見た目を持つグループが多数存在します。

- レックスベゴニア (Rex Begonia)

主に葉を観賞するために改良されたグループです。花は比較的地味ですが、葉は渦巻き模様、メタリックな光沢、ビビッドな色彩、複雑な斑(ふ)が入り、その芸術的な美しさは「生きた絵画」とも称されます。 - 球根ベゴニア (Tuberous Begonia)

こちらは花を観賞するグループの代表格です。赤、ピンク、黄色、オレンジ、白など、非常に鮮やかな色彩を持ち、花のサイズも直径10cmを超えるような巨大輪から、八重咲きの豪華なものまで多種多様です。茎が柔らかく垂れ下がるため、ハンギングバスケットにも向いています。 - 木立性ベゴニア (Cane Begonia)

茎が竹のようにまっすぐ「木立ち」するタイプです。「ベゴニア・マクラータ」に代表されるように、葉が天使の羽(エンジェルウィング)のような形をし、水玉模様(ドット柄)が入るなど、葉だけでも観賞価値が高いのが特徴です。また、房状の大きな花を咲かせる品種も多くあります。 - ベゴニア・センパフローレンス (Semperflorens)

最も一般的に花壇で使われるベゴニアです。葉は光沢のある緑葉や銅葉(ブロンズリーフ)があり、白、ピンク、赤の小ぶりな花を、春から霜が降りるまで文字通り「絶え間なく(センパフローレンス=常に開花している)」咲かせ続けます。

このように、同じ「ベゴニア属」でありながら、シュウカイドウと園芸ベゴニアは、見た目も園芸上の役割も大きく異なっているのです。

| 種類 | 分類 | 耐寒性 | 主な用途 | 冬越し | 増やし方 |

|---|---|---|---|---|---|

| シュウカイドウ | 原種 (B. grandis) | 強い (耐寒性) | 地植え(宿根草) | 地植えで可能 | ムカゴ、株分け |

| レックスベゴニア | 園芸品種群 | 弱い (非耐寒性) | 鉢植え(観葉植物) | 室内管理 (10℃以上) | 葉挿し、株分け |

| 球根ベゴニア | 園芸品種群 | 弱い (非耐寒性) | 鉢植え、ハンギング | 球根を掘り上げ、室内管理 | 球根分割、挿し木 |

| 木立性ベゴニア | 園芸品種群 | 弱い (非耐寒性) | 鉢植え | 室内管理 (5-10℃以上) | 挿し木 |

| センパフローレンス | 園芸品種群 | 弱い (非耐寒性) | 花壇苗(一年草扱い) | 基本は枯死(室内可) | 種まき、挿し木 |

増やし方の違い:ムカゴ(珠芽)と挿し木・球根

シュウカイドウと園芸ベゴニアは、その増やし方にも根本的な違いがあります。この違いは、それぞれの植物が持つ「生存戦略」の違いを色濃く反映しています。

シュウカイドウの最もユニークな特徴は、「ムカゴ(珠芽)」と呼ばれる小さな球根のようなもので増えることです。秋になり、花の時期が終わる頃になると、シュウカイドウは葉の付け根(葉腋:ようえき)に、直径数ミリの丸い粒々をたくさん付けます。これがムカゴです。このムカゴは、栄養を蓄えた「脇芽の一種」で、自然に地面にこぼれ落ちます。ムカゴは非常に耐寒性が強く、土の中で冬を越し、翌年の春になるとそこから発芽して新しい個体となります。これにより、シュウカイドウは植えた場所の周辺で群落を形成していきます。

一方で、非耐寒性の園芸ベゴニアたちは、このような寒冷地での越冬戦略としてのムカゴは作りません。彼らの増やし方は、主に「挿し木」や「葉挿し」、「球根分割」といった栄養繁殖、または「種まき」です。

- レックスベゴニア:葉脈がはっきりした葉を使い、「葉挿し」で増やすのが一般的です。

- 木立性ベゴニア:茎を切り取って土や水に挿す「挿し木」で容易に増やすことができます。

- 球根ベゴニア:休眠期に球根を掘り出し、必ず「芽」が含まれるように切り分けて増やす「球根分割」を行います。

- センパフローレンス:商業的には非常に細かい種(タネ)をまいて大量生産されますが、挿し木でも増やすことが可能です。

シュウカイドウの「ムカゴ」は、寒く厳しい冬を乗り越えるために進化した見事な仕組みであり、他の熱帯生まれのベゴニアたちとは一線を画す、生物学的な大きな違いと言えるでしょう。

シュウカイドウとベゴニアの育て方、その決定的な違い

- シュウカイドウ(秋海棠)の育て方と手入れ

- 非耐寒性ベゴニア(球根・木立性)の育て方

- ベゴニア・センパフローレンスが「一年草扱い」の理由

- 共通の病害虫対策:うどんこ病と灰色かび病

- 豆知識:ベゴニアと種苗法

シュウカイドウ(秋海棠)の育て方と手入れ

シュウカイドウ(Begonia grandis)の育て方は、その「耐寒性」と「野趣」という性質を理解すれば、非常に簡単です。キーワードは「手をかけすぎない」ことです。

まず、植え付け場所ですが、シュウカイドウは強い直射日光を嫌います。家の北側や、落葉樹の下など、明るい日陰や半日陰の場所を選んでください。湿り気のある場所を好みますが、水はけが悪いと根が腐ることもあるため、植え付ける際には腐葉土や堆肥を多めにすき込み、水はけと保水性のバランスが良い土壌を作ってあげましょう。赤玉土や鹿沼土に腐葉土を多めに混ぜた用土も適しています。

水やりは、地植えの場合、植え付け直後と、日照りが続いて極端に乾燥する夏場以外は、基本的に降雨に任せて問題ありません。

そして、最も重要なのが「肥料」です。シュウカイドウは多肥を嫌います。植え付け時に、土にゆっくり効くタイプの緩効性化成肥料を少量混ぜ込んでおく(元肥)だけで十分です。その後は、追肥(追加の肥料)は一切必要ありません。むしろ、肥料を与えすぎると、葉ばかりが不自然に大きくなり、花付きが悪くなるだけでなく、シュウカイドウ本来の魅力である「野趣」が失われてしまいます。育て方のコツは、良い場所に植えたら、あとは見守ってあげることです。

専門家の注意点:シュウカイドウへの追肥は逆効果です

シュウカイドウを元気にしようと追肥をするのは、最もよくある失敗の一つです。肥料が多すぎると、株が軟弱に育ち、葉ばかりが茂って花付きが悪くなります。本来の風情ある姿を楽しむためにも、肥料は元肥のみに留めてください。

非耐寒性ベゴニア(球根・木立性)の育て方

シュウカイドウとは対照的に、レックスベゴニアや球根ベゴニア、木立性ベゴニアなどの非耐寒性ベゴニアは、「繊細な管理」が求められます。これらは熱帯・亜熱帯のジャングルなどが故郷であり、日本の環境とは異なるためです。

まず、置き場所は一年を通して「室内の明るい日陰」が基本です。レースのカーテン越しの光などが最適で、夏の強い直射日光は葉焼けの原因になるため絶対に避けてください。冬は最低でも5℃~10℃以上を保てる暖かい場所に置きます。

用土は「水はけの良さ」が命です。市販の観葉植物用やベゴニア専用の培養土を使いましょう。そして、最大の失敗ポイントが「水やり」です。

これらのベゴニアは、多肉質な茎や葉に水分を蓄えているため、過湿に非常に弱い性質を持っています。

- レックスベゴニア:特に水のやりすぎに弱く、「根腐れ」を起こしやすい代表格です。根腐れは致命的になることが多いため、土の表面がしっかり乾いてから、鉢底から水が流れるくらいたっぷりと与え、受け皿の水は必ず捨ててください。

- 球根ベゴニア:茎や葉が非常に柔らかく腐りやすいため、水やりの際は葉や茎に水がかからないよう、株元にそっと与える必要があります。

- 木立性ベゴニア:土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えますが、常に土が湿っている「過湿」状態は避けます。一方で、空気が乾燥しすぎると花が落ちる原因になるため、霧吹きで葉水を与えて湿度を保つと良いでしょう。

肥料は、春から秋の生育期に、規定通りに薄めた液体肥料や緩効性肥料を与えますが、真夏や冬の休眠期はストップします。

ベゴニア・センパフローレンスが「一年草扱い」の理由

公園の花壇や寄せ植えの定番である「ベゴニア・センパフローレンス」について、少し補足します。この植物は、植物学的には「非耐寒性多年草」で、USDA耐寒ゾーン10-11の暖かい地域では多年生として越冬しますが、ほとんどの温帯地域では冬の寒さに耐えられません。

では、なぜ「一年草」として扱われるのでしょうか。それは、シュウカイドウのような強い耐寒性は持っておらず、霜が降りると枯れてしまうからです。もちろん、暖かい地域や、冬に室内へ取り込んで管理すれば冬越しさせること自体は可能です。

しかし、センパフローレンスは非常に細かい種からでも簡単に、かつ安価に大量生産することができます。そのため、園芸の世界では「冬越しの手間をかけるよりも、毎年春に新しい苗を買い直して植える方が合理的」という考え方が主流になっています。その結果、本来は多年草であるにもかかわらず、園芸上は「一年草扱い」という、少し特殊なポジションで流通しているのです。彼らの最大の価値は、耐寒性ではなく、適切な環境下では通年にわたって絶え間なく花を咲かせ続けるその類まれな開花期間の長さにあります。屋外では春から秋の終わりまで、室内では一年中開花が期待できます。

共通の病害虫対策:うどんこ病と灰色かび病

シュウカイドウと園芸ベゴニアは、性質こそ大きく異なりますが、同じ「シュウカイドウ科」の仲間です。そのため、残念ながらかかりやすい病気は共通しています。特に注意が必要なのが、「うどんこ病」と「灰色かび病」という二つのカビ(糸状菌)による病気です。

うどんこ病は、葉の表面に白い粉をまぶしたようなカビが生える病気です。日照不足や風通しが悪いと発生しやすくなります。また、肥料の与えすぎ、特に窒素分が多いと植物体が軟弱になり、発病を助長します。見つけ次第、病気の葉を取り除き、風通しを良くすることが予防の基本です。初期段階であれば、専用の薬剤散布も有効です。

灰色かび病は、より深刻な病気です。花や葉、茎が水浸しのように褐色に腐り、やがて灰色のカビで覆われます。この病気は、湿度が高く、風通しが悪いと多発します。予防の最大のポイントは、咲き終わった花がらや枯れた葉を、こまめに摘み取って清潔に保つことです。病原菌は、こうした弱った部分や枯れた部分から侵入することが非常に多いからです。水やりは株元に行い、葉や花に水がたまらないように注意しましょう。

どちらの病気も、「風通し」と「湿度管理」、そして「こまめな手入れ(花がら摘み)」が最大の予防策となります。

豆知識:ベゴニアと種苗法

最後に、専門家として一つ重要な豆知識をお伝えします。特にレックスベゴニアなど、葉の模様が美しい園芸品種の多くは、育種家(ブリーダー)が長い年月をかけて生み出した「登録品種」です。

これらの品種は、「種苗法(しゅびょうほう)」という法律によって、育成者の権利が保護されています。前のセクションで「葉挿しで増やせる」と解説しましたが、これはあくまで「個人が自分で楽しむため」に増やす場合の話です。

種苗法で保護された登録品種を、権利者の許可なく、増殖して他人に譲渡したり(無償でもNGです)、販売したりすることは法律で固く禁じられています。美しいベゴニアを増やす楽しみは園芸の醍醐味ですが、その背景には育種家の努力と権利があることを心に留めておきましょう。購入した苗のラベルに「登録品種」や「PVP」といった表示がないか、一度確認してみるのも良い勉強になります。

園芸家のためのメモ

美しいレックスベゴニアや新品種の多くは、種苗法で保護されています。ご家庭で増やすことは問題ありませんが、許可なく友人知人に譲ったり、フリマアプリなどで販売したりすることは法律違反にあたる可能性がありますので、十分にご注意ください。

総括:シュウカイドウとベゴニアの違いを理解し適材適所に

この記事のまとめです。

- シュウカイドウはベゴニア属の一種である

- シュウカイドウの学名はBegonia grandis、別名「耐寒性ベゴニア」と呼ばれる

- 園芸ベゴニアはレックスや球根ベゴニアなど多種多様な交配種の総称である

- 両者の最大の違いは「耐寒性」であり、冬越しの方法が根本的に異なる

- シュウカイドウは耐寒性が強く(Zone 6-9)、地植えで冬越しが可能である

- 園芸ベゴニアの多くは非耐寒性で、室内での冬越しが必須である

- センパフローレンスは非耐寒性多年草だが「一年草扱い」が一般的である

- シュウカイドウは秋に「ムカゴ(珠芽)」を葉の付け根に作る

- このムカゴが落ちて翌春に発芽し、自然に増えることができる

- 園芸ベゴニアは葉挿し、挿し木、球根分割などで増やす

- シュウカイドウは日陰を好み、肥料はほとんど必要ない

- 肥料のやりすぎはシュウカイドウの「野趣」を損ね、花付きを悪くする

- 球根ベゴニアは葉や茎に水をかけると腐りやすいため注意が必要である

- レックスベゴニアは水のやりすぎによる「根腐れ」に最も注意する

- うどんこ病や灰色かび病はベゴニア共通の病気であり、風通しと花がら摘みで予防する