スーパーで手軽に買える豆苗。再生栽培を楽しんだ後、豆苗を庭に植えるともっと育つのでは?と考える方も多いでしょう。しかし、豆苗を庭に植えてはいけないと言われることもあり、その理由が気になりますよね。豆苗を土に植える時期はいつが最適なのか、例えば豆苗を土に植えるのは冬でも可能なのか、それとも春が良いのか。また、豆苗を育て続けると何になりますかという疑問や、そもそも豆苗は何回再生できますかといった基本的な育て方まで、この記事で詳しく解説していきます。

- 豆苗を庭に植えることの具体的なデメリット

- 病害虫のリスクと簡単な対策方法

- 再生栽培を成功させるためのコツ

- 庭植え以外の安全な育て方(プランターなど)

豆苗を庭に植えてはいけない本当の理由

- 豆苗を庭に植えるデメリットとは

- 最適な豆苗の土に植える時期

- 豆苗を土に植えるのは冬でも可能?

- 豆苗を土に植えるなら春がおすすめ

- 注意したい病害虫と対策

豆苗を庭に植えるデメリットとは

豆苗を庭に植えることは、一見すると経済的で素晴らしいアイデアに思えます。しかし、実際にはいくつかのデメリットが存在し、これらが「庭に植えてはいけない」と言われる主な理由です。

最大のデメリットは、成長しすぎると食用に適さなくなる点です。スーパーで売られている豆苗は、柔らかくシャキシャキした食感の若芽の状態です。これを庭に植えると、日光と土の栄養を吸収して旺盛に成長しますが、その結果、茎は硬く筋っぽくなり、味も青臭さが増してしまいます。これでは、せっかく育てても美味しく食べることができません。

また、連作障害のリスクも考慮する必要があります。豆苗はマメ科の植物であり、同じ場所に続けて植えると土壌の栄養バランスが崩れ、病気にかかりやすくなります。庭の土壌管理に慣れていないと、他の植物にも悪影響を及ぼす可能性があります。

庭植えの主なデメリット

- 食感と味の劣化:成長しすぎて硬く、青臭くなる。

- 病害虫のリスク:アブラムシやうどんこ病などが発生しやすくなる。

- 連作障害:同じマメ科の植物を続けて植えると土壌環境が悪化する。

- 管理の手間:支柱を立てたり、広がりすぎないように管理する必要がある。

これらの理由から、手軽に美味しい豆苗を楽しみたいのであれば、庭に直接植えるのではなく、後述するプランター栽培や水耕栽培がおすすめです。もし庭で育てる場合は、観賞用と割り切るか、こまめな管理が必要になることを理解しておくことが大切です。

最適な豆苗の土に植える時期

豆苗を土に植えて育てる場合、成功の鍵を握るのが植え付けの時期です。豆苗(エンドウ)は本来、冷涼な気候を好む植物であり、暑さにも寒さにも弱いという性質を持っています。

このため、豆苗を土に植えるのに最も適した時期は、春(3月下旬~5月)と秋(9月下旬~11月上旬)の2回です。これらの季節は、気温が15℃~20℃程度で安定しており、豆苗がストレスなく成長するのに最適な環境だからです。

| 植え付け時期 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 春(3月下旬~5月) | 気温が上昇していくため生育が旺盛。ぐんぐん育つ様子を楽しめる。 | 梅雨時期の過湿や、夏に向けての急な気温上昇で株が弱ることがある。 |

| 秋(9月下旬~11月上旬) | 害虫の活動が少なくなり、病気のリスクが減る。ゆっくりと丈夫な株に育つ。 | 冬の寒さが来る前に、ある程度根を張らせる必要がある。植え付けが遅れると冬越しが難しい。 |

逆に、真夏や真冬は避けるべきです。真夏は高温と強い日差しで葉が焼けたり、土が乾燥しすぎて枯れてしまう原因になります。一方、真冬は低温で成長が完全に止まってしまい、霜が降りると枯死するリスクが非常に高くなります。

このように、豆苗を元気に育てるためには、植え付けるタイミングを見極めることが何よりも重要です。お住まいの地域の気候に合わせて、最適な時期にチャレンジしてみてください。

豆苗を土に植えるのは冬でも可能?

「豆苗を冬に土に植えても育つのだろうか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。結論から言うと、防寒対策なしで冬に庭へ地植えするのは非常に難しいと言えます。

豆苗は寒さに弱く、生育適温である15~20℃を大きく下回る環境では成長が著しく鈍化します。特に、気温が10℃以下になるとほとんど成長が止まってしまいます。日本の多くの地域では、冬場の屋外気温はこれを下回るため、地植えしても育つことは期待できません。

さらに、冬の栽培には以下のようなリスクが伴います。

冬栽培の主なリスク

- 霜害:霜が降りると葉や茎の細胞が破壊され、枯れてしまう。

- 根腐れ:土が凍結と融解を繰り返すことで根が傷み、腐敗の原因となる。

- 成長停止:低温により、根が水分や養分を吸収できなくなり、成長が完全にストップする。

ただし、どうしても冬に育てたい場合は、いくつかの対策を講じることで可能性はゼロではありません。

例えば、プランターに植えて日中は日当たりの良い場所に置き、夜間は室内に取り込む方法があります。また、ビニールトンネルや不織布(ふしょくふ)で覆い、簡易的な温室状態を作ることで、寒さから守ることも可能です。

EL

ELこのように、冬の屋外での栽培はリスクと手間がかかるため、初心者の方にはおすすめできません。手軽に楽しむなら、春や秋の最適な時期を待つか、室内での水耕栽培が賢明な選択です。

豆苗を土に植えるなら春がおすすめ

豆苗を土に植えるなら、春は絶好のシーズンです。冬の寒さが和らぎ、気温が上昇し始める春は、豆苗が最も元気に成長できる季節だからです。

春に植えることには、多くのメリットがあります。まず、日照時間が長くなり、気温も生育適温である15℃~20℃に近づくため、成長スピードが速いのが特徴です。植え付け後、ぐんぐんとツルを伸ばしていく様子は、育てる楽しみを実感させてくれるでしょう。

また、春は植物全体の生命力が活発になる時期です。豆苗もその例に漏れず、根張りが良くなり、丈夫な株に育ちやすい傾向があります。うまくいけば、可愛らしい花を咲かせ、サヤエンドウの収穫まで期待できるかもしれません。

春植えのポイント

- 時期:桜が咲き始める頃、3月下旬から5月上旬がベスト。遅霜の心配がなくなってから植えましょう。

- 場所:日当たりと風通しの良い場所を選びます。半日以上、日が当たるのが理想です。

- 土作り:植え付け前に腐葉土や堆肥を混ぜ込み、水はけの良い土壌を作っておくと成長がスムーズになります。

ただし、春植えにも注意点があります。それは梅雨の存在です。梅雨に入り、雨が降り続くと土が過湿状態になり、根腐れや病気の原因になることがあります。そのため、プランターで育てる場合は鉢底石をしっかり敷く、庭植えの場合は少し土を盛り上げた「畝(うね)」を作って植えるなど、水はけを良くする工夫が大切です。

とはいえ、春は豆苗栽培の成功率が最も高い季節です。家庭菜園を始める第一歩として、ぜひ春の豆苗栽培に挑戦してみてはいかがでしょうか。

注意したい病害虫と対策

豆苗を屋外で育てると、室内での水耕栽培に比べて病害虫のリスクが高まります。特に注意したい代表的な病害虫と、その対策について知っておくことが大切です。

代表的な病害虫

アブラムシ:

春から秋にかけて発生しやすい代表的な害虫です。新芽や若い葉に群がり、汁を吸って株を弱らせます。ウイルス病を媒介することもあるため、早期発見・早期駆除が重要です。

うどんこ病:

葉の表面に白い粉をまぶしたようなカビが生える病気です。日当たりや風通しが悪いと発生しやすくなります。光合成を妨げ、生育を阻害します。

ハダニ:

高温で乾燥した環境を好む非常に小さな害虫です。葉の裏に寄生し、汁を吸います。被害が進むと葉の色が抜け、カスリ状になって枯れてしまいます。

病害虫の対策方法

病害虫の対策は、発生してから対処するよりも、発生しにくい環境を整える「予防」が基本です。

| 対策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 風通しを良くする | 株間を適切にとり、密集させないように植える。伸びすぎたツルや葉は適度に剪定する。 |

| 早期発見・物理的駆除 | 毎日、葉の裏まで観察する習慣をつける。アブラムシなどを見つけたら、テープで貼り付けて取るか、水で洗い流す。 |

| コンパニオンプランツ | マリーゴールドやネギ類など、特定の害虫を遠ざける効果のある植物を近くに植える。 |

| 薬剤の使用 | 被害が広がってしまった場合は、食品成分由来のスプレーなど、植物や環境に優しい薬剤を検討する。使用する際は説明書をよく読んでください。 |

また、意外なところではゴキブリの問題もあります。これは豆苗自体が原因ではなく、根元に残った豆が腐敗したり、湿った土壌環境がゴキブリを呼び寄せることが原因です。土に植える際は、豆の部分が腐らないよう浅植えにし、水はけの良い環境を保つことが大切です。

豆苗を庭に植えてはいけない場合の育て方

- 豆苗を育て続けると何になりますか?

- 豆苗は何回再生できますか?

- 再生栽培を成功させるコツ

- 庭よりプランター栽培がおすすめな理由

- 繰り返し育てる際の土の管理方法

- 豆苗を庭に植えてはいけない理由まとめ

豆苗を育て続けると何になりますか?

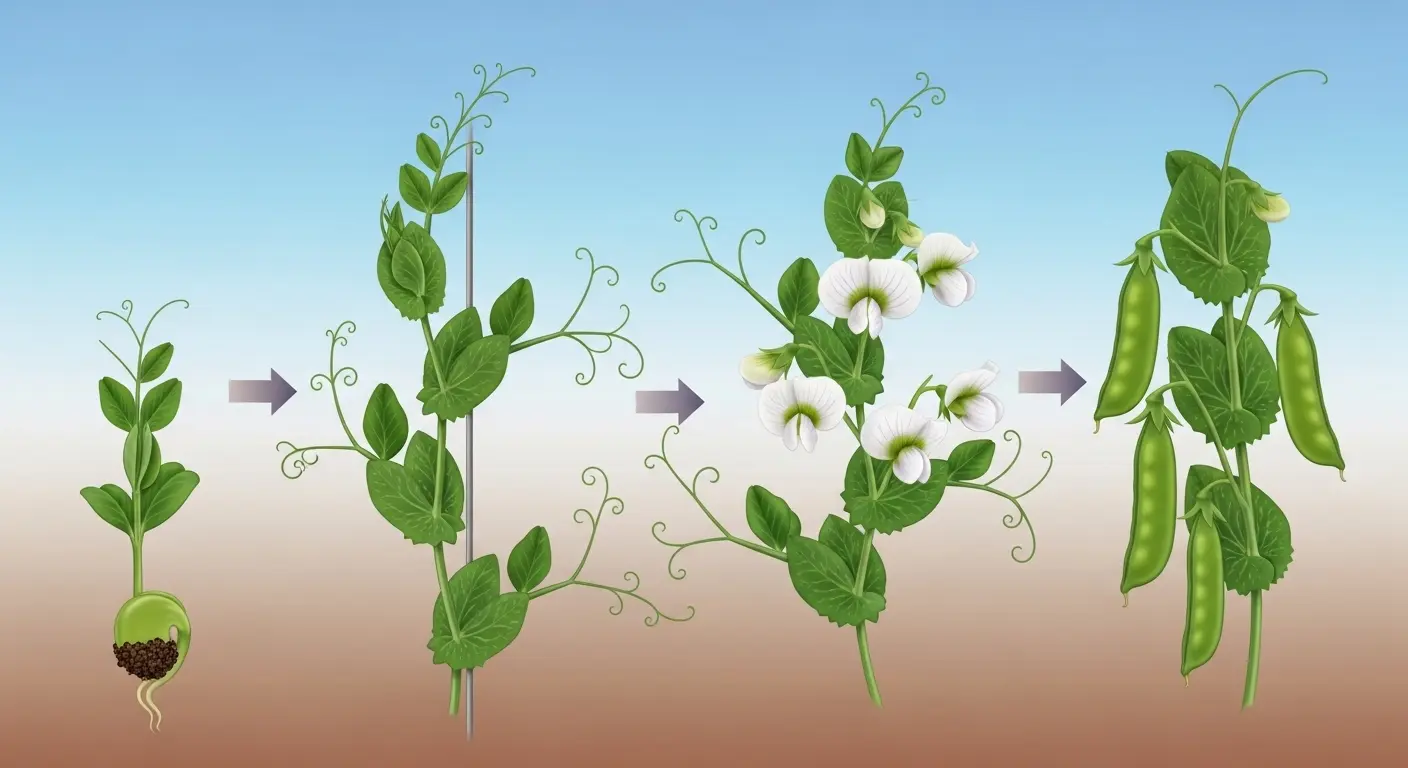

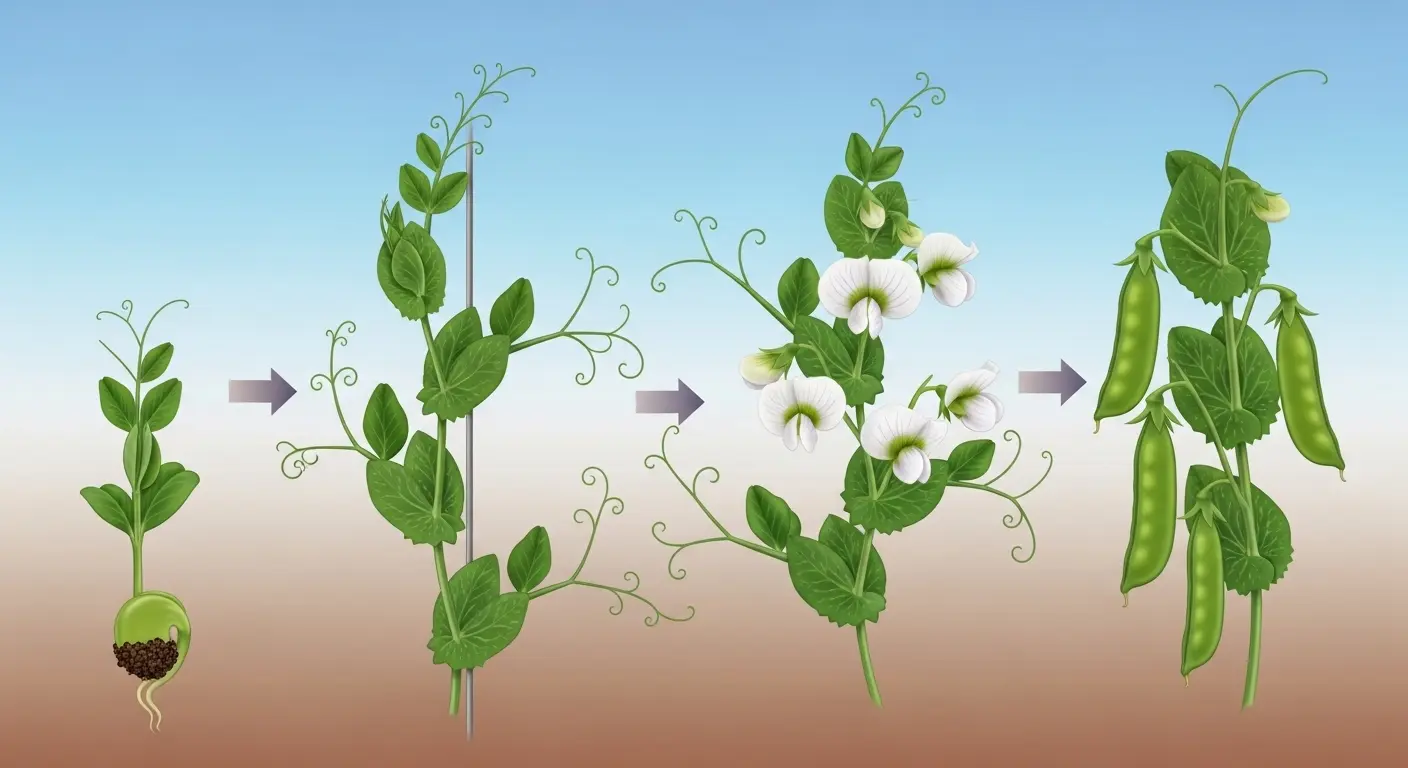

スーパーで購入した豆苗。再生栽培を楽しんだ後、そのまま育て続けると一体どうなるのでしょうか?実は、豆苗はエンドウ豆の若芽なので、育て続けると本来のエンドウ豆の姿に成長していきます。

具体的には、以下のような成長過程をたどります。

- ツルが伸びる:まず、細いツルが勢いよく伸び始めます。支えがないと地面を這ってしまうため、支柱やネットが必要になります。

- 花が咲く:次に、白やピンクの可愛らしいスイートピーに似た花を咲かせます。観賞用としても楽しめる瞬間です。

- サヤができる:花が終わると、その場所に小さなサヤができます。これが「サヤエンドウ」や「キヌサヤ」と呼ばれる状態です。

- 豆が膨らむ:サヤの中で豆が成長し、ぷっくりと膨らんできます。この状態が「グリーンピース」です。

- 完熟・乾燥:さらにそのままにしておくと、サヤが黄色く乾燥し、中の豆も硬くなります。これが乾燥エンドウ豆となります。

注意:市販の豆苗は「豆苗用」の品種

ここで重要なのは、スーパーで売られている豆苗の多くは、若芽を美味しく食べるために品種改良された「豆苗専用品種」であるという点です。そのため、サヤエンドウやグリーンピースの収穫を目的とした品種に比べると、以下のような傾向があります。

- 実がつきにくい、または全くつかないことがある。

- サヤや豆が小さく、味が劣ることが多い。

- 病気に弱い場合がある。

結論として、豆苗を育て続けるとエンドウ豆にはなりますが、美味しい実の収穫はあまり期待できません。「どこまで育つか観察してみる」という実験的な楽しみ方や、花の観賞を目的とするのが良いでしょう。もし本格的にサヤエンドウやグリーンピースを収穫したいのであれば、園芸店で専用の種を購入することをおすすめします。

豆苗は何回再生できますか?

豆苗の大きな魅力の一つが、一度食べた後も再び収穫できる「再生栽培」です。では、一体何回くらい再生できるのでしょうか。

一般的に、家庭での水耕栽培の場合、豆苗は2回、多くても3回まで再生が可能とされています。1回目の収穫後が最も成長が良く、7日~10日ほどで再び収穫できます。2回目の再生は、1回目よりも成長が少し遅くなり、収穫量も減る傾向があります。

3回目以降になると、豆に残された栄養分がほとんどなくなってしまうため、生えてくる芽は非常に細く、ひょろひょろとした頼りないものになります。収穫量もごくわずかとなり、食用にするには物足りなく感じるでしょう。

再生回数と成長の目安

- 1回目の再生:最も成長が良い。7~10日で収穫可能。

- 2回目の再生:成長がやや遅くなり、収穫量も減少。10日~14日ほどかかる。

- 3回目の再生:成長がかなり遅く、芽も細い。収穫量は期待できない。

この再生回数は、あくまで適切な管理下での話です。水の交換を怠ったり、日当たりが悪かったりすると、1回も再生せずにカビが生えてしまうこともあります。次の項目で解説する「再生栽培を成功させるコツ」を実践して、できるだけ長く豆苗を楽しんでください。

繰り返しになりますが、豆苗は無限に再生するわけではありません。「美味しく食べられるのは2回まで」と覚えておくと良いでしょう。

再生栽培を成功させるコツ

豆苗の再生栽培は手軽ですが、ちょっとしたコツを知っているだけで、成功率が格段にアップし、より多くの収穫を楽しめます。ここでは、誰でも簡単に実践できる再生栽培のコツをいくつかご紹介します。

1. 脇芽(わきめ)を残してカットする

これが最も重要なポイントです。豆苗の根元をよく見ると、豆のすぐ上に小さな芽が2つ付いています。これが「脇芽」です。豆苗はこの脇芽から再生するため、カットする際は必ずこの脇芽を残すように、豆から2~3cm上の位置で切りましょう。

2. 清潔な水を毎日交換する

再生栽培で最も多い失敗原因が、水の腐敗によるカビの発生です。これを防ぐため、水は必ず毎日1回、夏場など気温が高い時期は朝晩2回交換してください。容器のぬめりも雑菌の温床になるため、水を替える際にサッと洗い流すとさらに衛生的です。

3. 水の量は豆が浸らない程度に

容器に入れる水の量も重要です。豆の部分まで水に浸かってしまうと、豆が腐りやすくなります。根の先端が浸るくらいの、ごく浅い水量を保つのがコツです。

4. 明るい日陰に置く

豆苗は強い直射日光を嫌います。直射日光に当てると葉が硬くなったり、水温が上昇して雑菌が繁殖しやすくなります。レースのカーテン越しの光が当たるような「明るい日陰」が最適な置き場所です。

成功のコツ まとめ

- カット位置:脇芽の上で切る!

- 水替え:毎日欠かさず行う!

- 水量:豆を濡らさない!

- 置き場所:直射日光は避ける!

これらの簡単なコツを守るだけで、豆苗は元気に再生してくれます。初めての方でも失敗なく楽しめるので、ぜひ試してみてください。

庭よりプランター栽培がおすすめな理由

これまで解説してきたように、豆苗を庭に直接植えることにはいくつかのデメリットがあります。そこで代替案として強くおすすめしたいのが、プランターを使った栽培です。

プランター栽培には、庭植えのデメリットを解消し、手軽に豆苗栽培を楽しむための多くのメリットがあります。

1. 管理がしやすい

最大のメリットは管理のしやすさです。プランターなら、日当たりや天候に合わせて置き場所を簡単に移動できます。例えば、日差しが強すぎる夏場は半日陰に、雨が続く梅雨時期は軒下に、といった調整が可能です。また、水やりもコントロールしやすく、過湿や乾燥を防げます。

2. 病害虫のリスクを軽減できる

庭の土には、様々な病原菌や害虫が潜んでいる可能性があります。プランターで新しい清潔な培養土を使えば、こうした土壌由来の病害虫のリスクを大幅に減らすことができます。また、地面から離れているため、ナメクジやダンゴムシなどの害虫の被害も受けにくくなります。

3. 土壌管理が簡単

庭植えで問題となる連作障害も、プランター栽培なら心配ありません。栽培が終わったら土を入れ替えれば良いだけです。土作りも、市販の「野菜用培養土」を使えば、肥料などがバランス良く配合されているため、初心者でも簡単に始められます。

プランター栽培の始め方

- 深さが15cm以上ある標準的なプランターを用意する。

- 鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を2~3cm入れる。

- 市販の野菜用培養土をプランターの8分目まで入れる。

- 再生栽培である程度育てた豆苗の根を、傷つけないように優しく植え付ける。

- たっぷりと水を与え、明るい日陰で管理を始める。

このように、プランター栽培は庭植えに比べてはるかに手軽で失敗が少ない方法です。「土で育ててみたいけれど、庭での管理は自信がない」という方は、ぜひプランター栽培から挑戦してみてください。

繰り返し育てる際の土の管理方法

プランターで豆苗を育てた後、「この土はまた使えるの?」と疑問に思うかもしれません。同じ土を繰り返し使うこと自体は可能ですが、適切な「土の再生」作業が必要になります。

一度植物を育てた土は、栄養分が消費されているだけでなく、古い根が残っていたり、病原菌や害虫の卵が潜んでいたりする可能性があります。そのまま次の栽培に使うと、生育不良や病気の原因になってしまいます。

そこで、土を健康な状態に戻すための管理方法をご紹介します。

土の再生(リサイクル)手順

1. 古い根やゴミを取り除く

まずは、栽培後の土から古い根や枯れた葉、石などを丁寧に取り除きます。フルイにかけると効率的に作業できます。

2. 土を消毒する

次に、土を消毒して病原菌や害虫の卵を死滅させます。最も手軽な方法は「天日干し」です。

- 新聞紙やビニールシートの上に土を薄く広げる。

- 直射日光に当てて、2~3日から1週間ほど、カラカラになるまで乾燥させる。

- 途中で何度か土を混ぜ返し、全体に日光が当たるようにする。

黒いビニール袋に土と少量の水を入れて口を縛り、夏場の直射日光に当てる「太陽熱消毒」も効果的です。

3. 栄養を補給する

消毒してクリーンになった土に、新しい栄養分を補給します。市販の「土の再生材」を使うのが最も簡単です。また、腐葉土や堆肥、緩効性化成肥料などを混ぜ込むことでも、土の栄養バランスと物理性(ふかふかさ)を改善できます。

注意点

病気にかかった植物を育てていた土は、再生せずに処分するのが安全です。また、何度も再生を繰り返した土は劣化していくため、2~3回再生したら新しい土を半分ほど混ぜ込むなどして、リフレッシュさせましょう。

少し手間はかかりますが、土を再生して使うことは、環境にも優しく経済的です。正しい土の管理方法を覚えて、繰り返し栽培を楽しんでください。

豆苗を庭に植えてはいけない理由まとめ

- 豆苗を庭に植えると成長しすぎて硬くなり、食味が落ちる

- 若芽を食べるための専用品種が多く、実の収穫には向かない

- 最適な植え付け時期は気温が安定する春と秋

- 真夏は暑さで、真冬は寒さで枯れるリスクが高い

- マメ科植物のため連作障害を起こす可能性がある

- 屋外ではアブラムシやうどんこ病などの病害虫が発生しやすい

- 根元の豆が腐るとゴキブリなどを呼び寄せる原因になることがある

- 再生栽培は2回までが美味しく食べられる目安

- 再生栽培のコツは「脇芽を残す」「毎日の水替え」「浅水管理」

- 庭植えよりもプランター栽培の方が管理が容易で衛生的

- プランターなら日当たりや水やり、移動の管理がしやすい

- 同じ土を繰り返し使う場合は、天日干しなどで消毒し栄養を補う必要がある

- 育て続けると花が咲き、サヤエンドウやグリーンピースになることもあるが期待は禁物

- 手軽さと美味しさを求めるなら、室内での水耕(再生)栽培が最もおすすめ

- 土で育てる場合は、観賞用や実験的な楽しみ方と割り切るのが良い