お店で見た美しいガーベラ。しかし、いざ鉢植えで育ててみると「2〜3年で枯れてしまった…」という経験はありませんか?「ガーベラ 鉢植え 寿命」と検索しているあなたは、もしかしたら短命な花だと思っているかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。ガーベラは本来、何年も花を咲かせる多年草なのです。この記事では、ガーベラの本当の寿命を明らかにし、多くの人が陥る失敗の原因である「根詰まり」の解決策を専門家の視点で徹底解説。日光や水やり、肥料といった基本から、寿命を飛躍的に延ばす植え替えや株分け、さらには夏越し・冬越しの秘訣まで、あなたのガーベラを毎年美しく咲かせるための全てを網羅しました。

- ガーベラの本当の寿命は2〜3年ではない

- 鉢植えの寿命を左右する最大の原因は「根詰まり」

- 寿命を延ばす鍵は「毎年の植え替え」と「株分け」

- 日光・水やり・土壌・肥料の基本管理が長寿の秘訣

鉢植えガーベラの寿命の真実:それは「期間」ではなく「状態」の問題

- 2.1 日光:花を咲かせるためのエネルギー源

- 2.2 水やり:生育と根腐れの境界線を見極める

- 2.3 土壌:優れた排水性が命綱

- 2.4 施肥:葉ではなく花のための栄養管理

- 2.5 植え付け技術:致命的な「深植え」を避ける

多くのガーデニング愛好家が経験するように、鉢植えのガーベラは購入してから2〜3年で元気がなくなり、やがて枯れてしまうことがあります。この経験から、「ガーベラの寿命は2〜3年」という誤解が生まれがちです。しかし、この数字はガーベラ本来の寿命を示すものではありません。

ガーベラの植物学的な分類は「多年草」または「宿根草」であり、本来は何年にもわたって花を咲かせ続ける生命力を持っています。冬になり地上部が枯れてしまっても、根は地中で生きており、春になると再び芽吹いて成長を再開します。

では、なぜ鉢植えでは2〜3年で枯れてしまうのでしょうか。その主な原因は、生物学的な寿命ではなく、植えられている「鉢」という環境そのものにあります。鉢という限られた空間で数年育てられると、根が鉢全体に張り巡らされ、行き場を失ってしまいます。この「根詰まり(ねづまり)」と呼ばれる状態になると、根は新しい水分や養分を効率的に吸収できなくなり、植物はゆっくりと衰弱していきます。これが、あたかも2〜3年が寿命であるかのような現象を引き起こす真犯人です。

したがって、鉢植えガーベラの寿命はあらかじめ決まっているわけではありません。根詰まりという問題を理解し、植え替えをはじめとする適切な管理を行うことで、その寿命を飛躍的に延ばし、何年にもわたって美しい花を楽しむことが可能になります。ガーベラの寿命は、育て手の知識と実践にかかっているのです。

2.1 日光:花を咲かせるためのエネルギー源

ガーベラは花を咲かせるために十分な日光を必要とします。日照不足の環境では、葉ばかりが茂り、花が咲きにくくなる性質があります。少なくとも半日以上は直射日光が当たる場所で管理することが理想的です。

ただし、日本の真夏の強い日差しは、葉焼けの原因となり株を弱らせることがあります。特に西日は避けるべきです。夏場は遮光ネットを利用したり、午後は日陰になる場所に移動させたりする工夫が求められます。

EL

ELまた、購入したばかりの苗は、店の環境から急に強い日差しの下に置くと弱ることがあります。最初の1〜2日は明るい日陰に置き、徐々に日光に慣らしていくことで、環境の変化によるストレスを軽減できます。

2.2 水やり:生育と根腐れの境界線を見極める

ガーベラの水やりにおける黄金律は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。

ガーベラは過湿に非常に弱く、土が常に湿っている状態が続くと根が呼吸できなくなり、「根腐れ」を起こして枯れる原因となります。水やりは、葉や株の中心(クラウン)に直接かからないよう、株元にそっと与えるのが基本です。株の中心に水が溜まると、そこから腐敗や病気が発生しやすくなります。

季節に合わせた水やり時間

季節に応じた水やりの時間帯も重要です。夏は気温が低い朝か夕方に、冬は日中の暖かい時間帯に行うことで、根への負担を減らすことができます。

2.3 土壌:優れた排水性が命綱

ガーベラの栽培用土で最も重要な特性は、優れた「排水性(水はけ)」です。過湿に弱い性質を補うため、水がスムーズに排出される土壌環境を整える必要があります。

市販の草花用培養土でも育てることは可能ですが、より良い結果を求めるなら、土を自分で配合することをお勧めします。専門家が推奨する配合比率は、「赤玉土(小粒):腐葉土:パーライト=5:3:2」です。この配合に、元肥として緩効性肥料と、土壌の酸度を調整するための苦土石灰を少量混ぜ込んでおくと万全です。

2.4 施肥:葉ではなく花のための栄養管理

ガーベラは開花期に多くのエネルギーを消費するため、「肥料食い」の植物としても知られています。特に春と秋の生育期には、定期的な追肥が欠かせません。

管理方法としては、月に1回程度の緩効性化成肥料の置き肥、または1〜2週間に1回の液体肥料が一般的です。

肥料の成分バランスに注意!

ここで極めて重要なのが、肥料の成分バランスです。葉の成長を促進する「窒素(N)」が過剰になると、葉ばかりが茂って花が咲かなくなる「窒素過多」の状態に陥ります。花付きを良くするためには、花の成長に不可欠な「リン酸(P)」の比率が高い肥料を選ぶことが重要です。

なお、生育が緩慢になる真夏と真冬は、肥料の要求量が減るため、施肥を控えるか、ごく薄い液体肥料を少量与える程度にします。

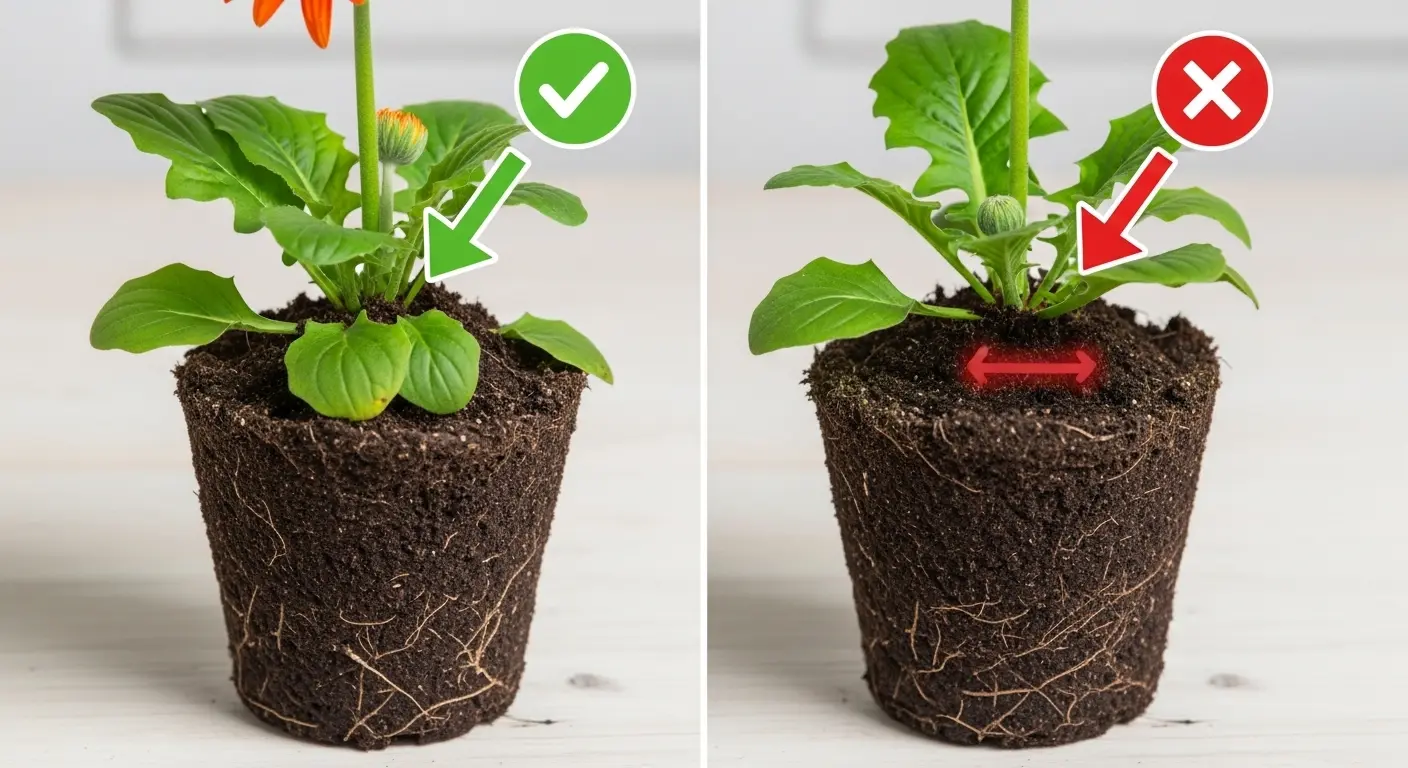

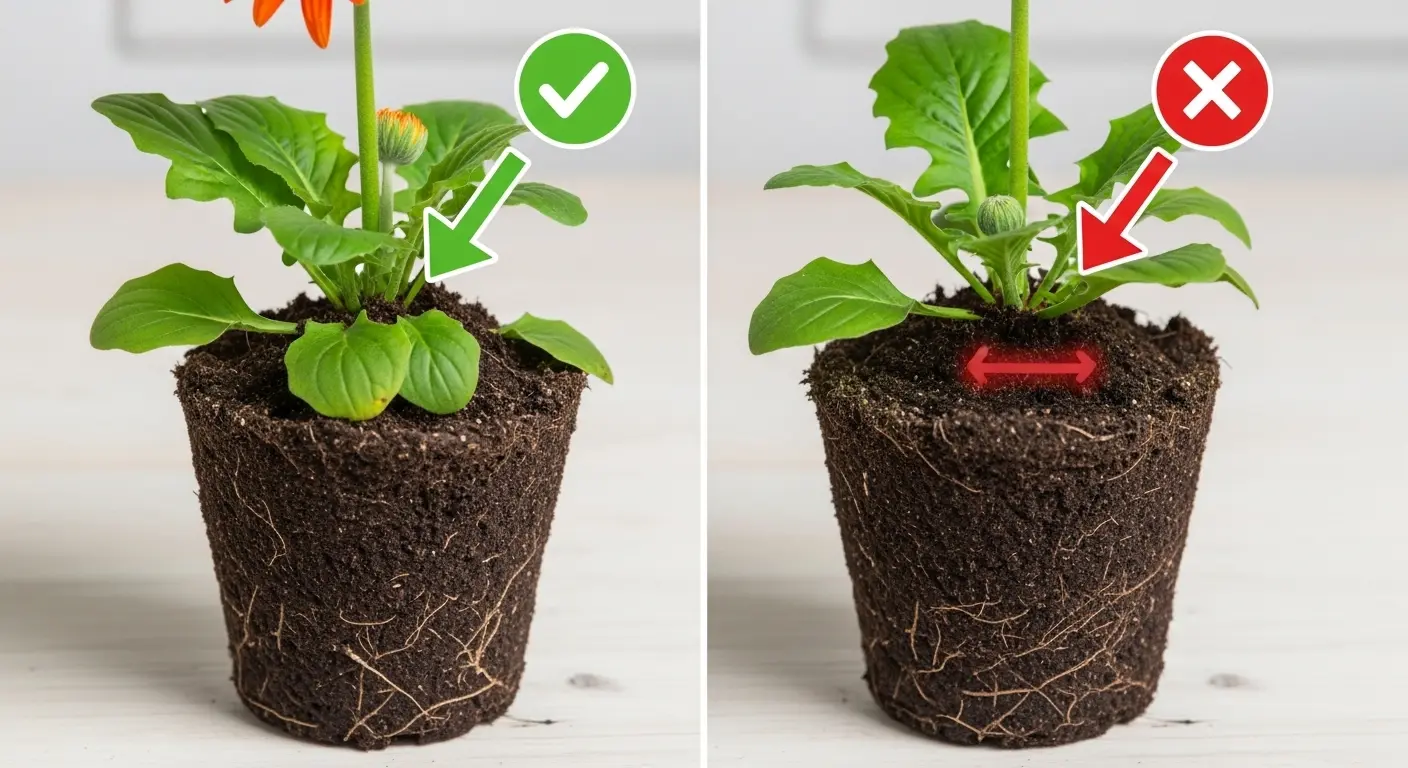

2.5 植え付け技術:致命的な「深植え」を避ける

ガーベラ栽培で初心者が犯しがちな、そして最も致命的な過ちの一つが「深植え」です。ガーベラの株の中心には、新しい葉や花芽が出てくる「クラウン(成長点)」と呼ばれる部分があります。このクラウンが土に埋まってしまうと、通気性が悪化して腐敗し、新しい芽が出なくなり、最終的には株全体が枯死してしまいます。

株元を少し高く盛り上げるように植える「盛り土」を意識すると、水はけがさらに良くなり、クラウン周辺を乾燥気味に保つことができます。この浅植えが、ガーベラの健康を維持するための絶対条件です。

5つの柱は相互に関連する一つのシステム

これら5つの柱は、それぞれが独立しているわけではありません。例えば、排水性の悪い土(柱3の失敗)は、わずかな水やりのミス(柱2の問題)でも根腐れを誘発しやすくなります。深植え(柱5の失敗)はクラウン周りに湿気を閉じ込め、水やりや土壌の問題をさらに悪化させます。これらはすべて、ガーベラの根本的な弱点である「過湿への耐性の低さ」を管理するための、相互に関連した一つのシステムとして捉えるべきです。

花がら摘み:次々と花を咲かせる秘訣

花が咲き終わってしおれ始めたら、速やかに取り除く「花がら摘み」を行いましょう。これを放置すると、植物は種子を作るためにエネルギーを浪費してしまいます。花がらを摘むことで、そのエネルギーを新しい花芽の形成に向けることができ、開花期間を長く、そしてより多くの花を楽しむことができます。

摘み取る際は、花だけではなく、花茎を根元のクラウン部分から引き抜くか、清潔なハサミで切り取ります。

戦略的な葉の整理(葉摘み):株元に光を届ける

ガーベラには、樹木のような「剪定」は必要ありません。しかし、古くなって黄色くなった葉や、傷んだ葉を定期的に取り除くことは非常に重要です。

葉が密集しすぎると、株の中心にあるクラウン部分に日光が届かなくなり、新しい花芽の成長が妨げられます。不要な葉を取り除くことで、株元への日当たりが改善されるだけでなく、風通しも良くなります。これは、うどんこ病や灰色かび病といった、湿度の高い環境を好む病気の発生を予防する上で極めて効果的です。商業生産の現場では、一株あたり20枚程度の葉を残すのが目安とされています。

ガーデナーのための年間カレンダー:季節ごとの管理術

- 4.1 猛暑を乗り切る:夏の管理(夏越し)

- 4.2 寒さに備える:冬越しの手引き(冬越し)

- 5.1 3年の壁を破る:植え替え完全ガイド

- 5.2 株を若返らせる:株分けの方法とタイミング

- 5.3 植え替え vs. 株分け:目的別クイック比較

- 6.1 黄色い葉の解読法:ガーベラからのSOS

- 6.2 花が咲かない悩み:開花のスイッチを入れる方法

- 6.3 主な病害虫:特定と対策

ガーベラにとって特に厳しい季節が、日本の高温多湿な夏と、寒さの厳しい冬です。それぞれの季節に合わせた適切な管理を行うことで、株の消耗を防ぎ、翌シーズンの開花につなげることができます。

4.1 猛暑を乗り切る:夏の管理(夏越し)

ガーベラは高温多湿を苦手とし、真夏には生育が停滞し、花が咲かなくなることがあります。この時期の管理は、株を休ませ、秋の生育期に向けて体力を温存させることが目的です。

具体的な対策:

- 置き場所の変更: 鉢植えの場合は、直射日光、特に午後の強い日差しを避けられる、風通しの良い明るい半日陰へ移動させます。地植えの場合は、よしずや遮光ネットで日よけを作ると良いでしょう。

- 水やり: 夏は土が乾きやすいですが、過湿は禁物です。水やりは気温の低い朝か夕方に行い、日中の水やりは土中の温度を上昇させ根を傷める原因になるため避けます。

- 施肥の中断: 生育が停滞している時期に肥料を与えても吸収されにくく、かえって根に負担をかけます。真夏は施肥を中止するか、ごく薄めた液体肥料をたまに与える程度に留めます。

4.2 寒さに備える:冬越しの手引き(冬越し)

ガーベラは霜に弱く、気温が0℃を下回ると地上部の葉や茎は枯れてしまいます。ただし、耐寒性を強化した「ガーデンガーベラ(ガルビネアなど)」は、-5℃程度まで耐える品種もあります。

具体的な対策:

- 鉢植えの場合: 最も確実な方法は、霜が降りる前に室内の日当たりの良い窓辺などに取り込むことです。

- 地植えの場合(温暖地): 東京以西の比較的暖かい地域では、屋外での冬越しも可能です。株元を腐葉土やワラなどで厚く覆う「マルチング」を施し、根を凍結から守ります。軒下など霜が直接当たりにくい場所に植えるのも有効です。

- 休眠状態の理解: 冬に地上部が完全に枯れても、根は生きています。枯れたと判断して捨ててしまわないよう注意が必要です。

- 冬の水やり: 水やりは大幅に回数を減らします。土が完全に乾ききらないように、月に数回、暖かい日の日中に少量与える程度で十分です。寒い時期の過剰な水分は根腐れの最大の原因となります。

夏と冬の生育停滞期は、植物が厳しい環境を乗り越えるための自然な休息期間です。この時期に無理に成長を促すのではなく、保護に徹し、植物の自然なサイクルをサポートすることが、長期栽培の鍵となります。

5.1 3年の壁を破る:植え替え完全ガイド

目的: 植え替えは、根詰まりによる枯死を防ぐための最も重要な作業です。古くなった土を新しくし、根に新しいスペースを与えることで、植物の生命活動をリフレッシュさせます。

時期: 理想は毎年行うことです。適期は生育が旺盛になる前の春(3月〜4月)か、夏の暑さが和らいだ秋(9月〜10月)で、花の盛りは避けます。

手順:

- 現在使用している鉢より一回り大きい鉢(直径で3cm程度大きいもの)を用意します。ガーベラの根は下方向によく伸びるため、深さのある鉢(深鉢)が適しています。

- 新しい鉢の底に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を2〜3cmの厚さで入れ、排水層を作ります。

- 元の鉢からガーベラを慎重に取り出します。固まった根鉢(根と土が一体化したもの)の肩や底の部分を軽くほぐしますが、太い主根を傷つけないよう注意します。

- 新しい鉢に株を置き、クラウン(成長点)が土に埋まらないよう、高さを調整しながら新しい用土を入れます。

- 鉢の縁を軽く叩いて土を落ち着かせ、最後に鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

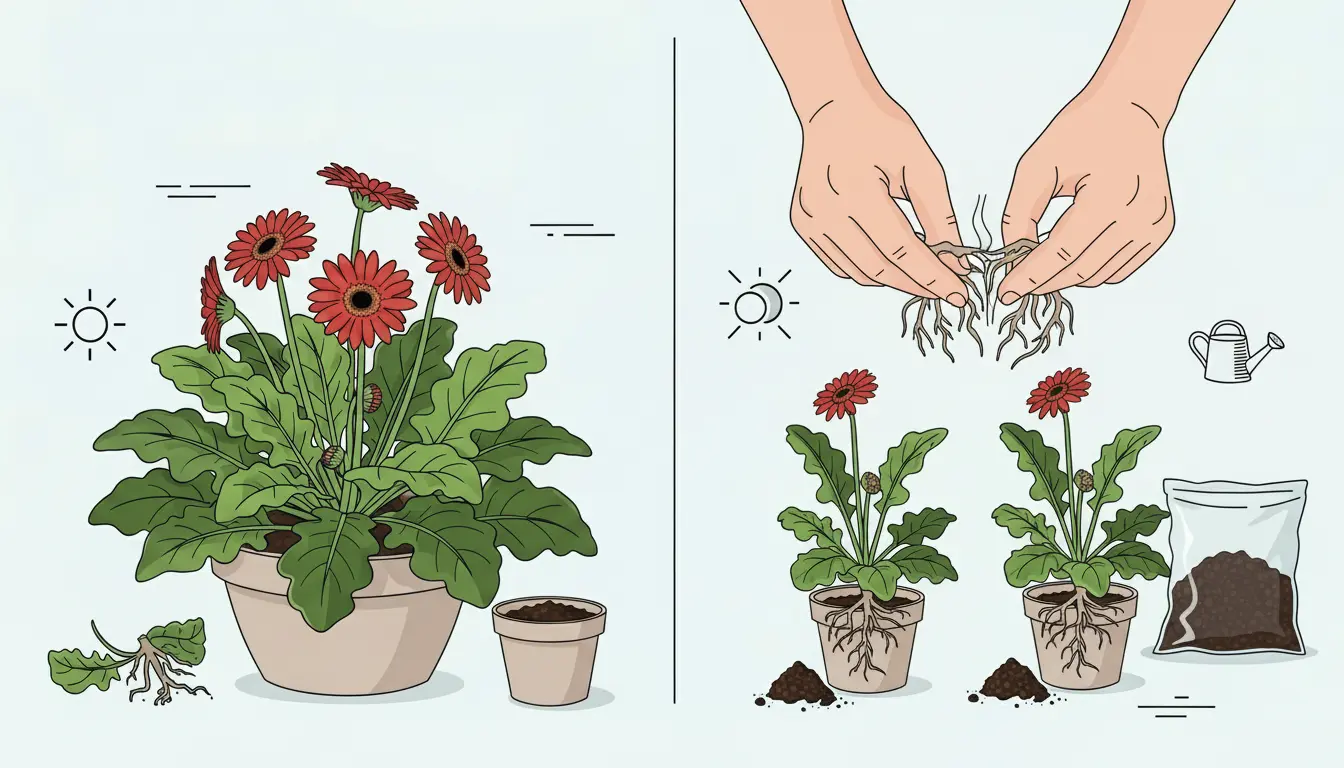

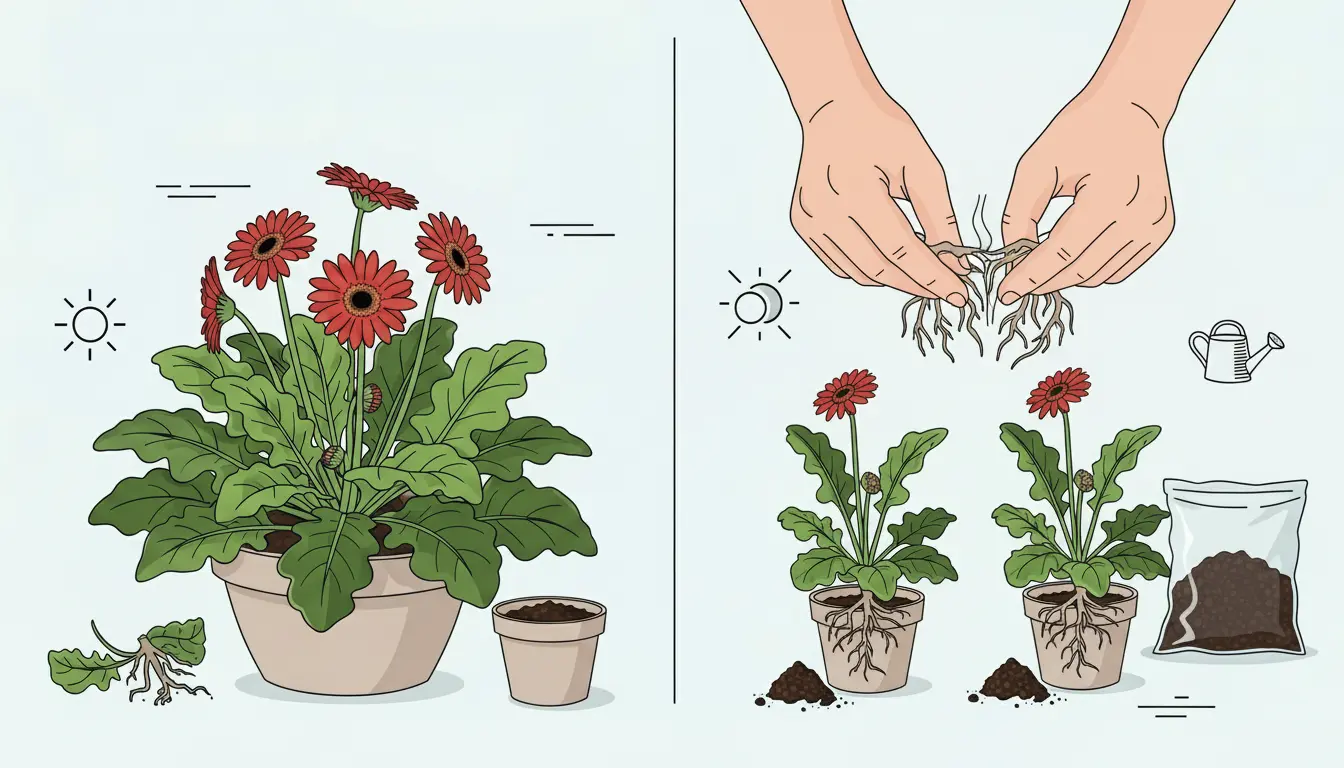

5.2 株を若返らせる:株分けの方法とタイミング

目的: ガーベラは成長すると株元に新しい芽が増え、複数のクラウンが密集した状態になります。株分けは、この密集した株を分割して若返らせると同時に、新しい苗を増やすための作業です。

時期: 植え替えと同じく、春か秋の開花していない時期が適期です。株への負担を最小限にするため、植え替えと同時に行うのが最も効率的です。

手順:

- 鉢や地面から株を掘り上げ、根を傷つけないように優しく土を落とします。

- 手で分けられる場合は、それぞれの芽に根がつくように丁寧に分割します。株が大きく固い場合は、清潔なハサミやナイフで切り分けます。一株に2〜3個の芽がついている状態が理想です。

- 傷んだ根や古い葉を取り除きます。

- 分割した株を、それぞれ新しい鉢や庭の別の場所に植え付けます。この時も「浅植え」を徹底します。複数株を植える場合は、株間を30cm程度あけます。

- 株分け直後の株は弱っているため、新しい芽が出るまでは直射日光を避け、明るい日陰で管理します。

5.3 植え替え vs. 株分け:目的別クイック比較

植え替えと株分けは似ていますが、目的が異なります。どちらの作業が必要か判断するために、以下の表を参考にしてください。

| 作業 | 主な目的 | 頻度の目安 | 最適な時期 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 植え替え | 根詰まりの解消、用土の更新 | 毎年 | 春・秋(開花期以外) | 1つの株がより大きく健康になる |

| 株分け | 株の増殖、古い株の若返り | 2〜3年に一度、または株が大きくなった時 | 春・秋(植え替えと同時が理想) | 複数の新しい株ができる |

6.1 黄色い葉の解読法:ガーベラからのSOS

葉が黄色くなるのは最も一般的なトラブルですが、その現れ方によって原因が異なります。

| 症状 | 考えられる原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 下の方の古い葉から黄色くなる | 自然な老化、または窒素(N)欠乏 | 黄変した葉を取り除く。全体的に広がる場合はバランスの取れた肥料を与える。 |

| 新しい葉も含め、全体的に色が薄く黄色っぽい | 全体的な肥料不足(特に鉄分など)、または日照不足 | 微量要素を含むバランスの良い肥料を与え、より日当たりの良い場所へ移動させる。 |

| 葉が黄色くなり、縁から茶色や黒に変色。しおれることもある | 水のやりすぎによる根腐れ | 直ちに水やりを中止。鉢から株を抜き、黒く腐った根を取り除いて新しい乾いた土で植え替える。 |

| 葉に黄色い斑点や模様ができる | 病気(斑点病など)や害虫の被害 | 葉の裏などをよく観察し、害虫や病気の兆候を確認する。適切な薬剤を使用し、風通しを改善する。 |

| 急な寒さの後に葉が黄色くなる | 寒さによるダメージ、霜焼け | 傷んだ葉を取り除き、さらなる寒さから保護する。春になれば新しい芽が出てくる可能性が高い。 |

6.2 花が咲かない悩み:開花のスイッチを入れる方法

葉は元気なのに花が咲かない場合、いくつかの原因が考えられます。

- 日照不足: 最も一般的な原因です。ガーベラは花を咲かせるために最低でも6時間の日光を必要とします。置き場所を見直しましょう。

- 不適切な施肥: 窒素(N)が多すぎる肥料は葉の成長を促し、花の形成を妨げます。リン酸(P)の比率が高い「花用」の肥料に切り替えてください。

- 根詰まり: 鉢の中で根が窮屈になると、株はストレスを感じて花を咲かせる余力がなくなります。これは植え替えが必要なサインです。

- 株元の過密: 葉が茂りすぎて株元のクラウンに光が当たらなくなると、花芽が形成されにくくなります。古い葉や内向きの葉を取り除き、株元に光と風が通るようにしましょう。

6.3 主な病害虫:特定と対策

害虫

- アブラムシ: 新芽や蕾に群生します。数が少ないうちはテープなどで取り除き、多い場合は殺虫剤や後述の自然療法で対処します。

- ハダニ: 高温乾燥時に発生しやすく、葉の裏に寄生して汁を吸い、葉にかすり状の白い斑点をつけます。ひどくなるとクモの巣のような網を張ります。

- コナジラミ: 小さな白い虫で、触れると一斉に飛び立ちます。葉の裏に寄生します。

- ハモグリバエ: 幼虫が葉の内部を食べ進み、白い筋状の食害痕(絵を描いたような模様)を残します。

病気

- うどんこ病: 葉の表面に白い粉をまぶしたようなカビが生えます。風通しが悪いと発生しやすくなります。

- 灰色かび病: 低温多湿時に、花や枯れた葉に灰色のカビが密生します。

- 立枯病・根腐病: 土が湿っているのに株全体がしおれ、株元が腐敗します。過湿と排水不良が原因で、一度発症すると回復は困難です。予防が最も重要です。

- 白絹病: 株元の地際に白い絹糸のようなカビが広がり、株が急に枯れます。伝染性が強く、発病した株と土は処分する必要があります。

総括:鉢植えガーベラの寿命を延ばし毎年花を楽しむ秘訣

この記事のまとめです。

- ガーベラは多年草であり、本来の寿命は2〜3年ではない

- 鉢植えで短命になる主な原因は「根詰まり」である

- 根詰まり解消のため、毎年の植え替えが最も重要である

- 株が大きくなったら2〜3年に一度「株分け」で若返らせる

- 十分な日光(半日以上)が開花には不可欠である

- 夏の強い西日は葉焼けの原因となるため避けるべきである

- 水やりは「土の表面が乾いたらたっぷり」が基本である

- 過湿は根腐れを引き起こす最大の敵である

- 用土は排水性(水はけ)を最も重視する

- 植え付け時は成長点(クラウン)を埋めない「浅植え」を徹底する

- 肥料は花の成長を促す「リン酸(P)」が多いものを選ぶ

- 咲き終わった花は「花がら摘み」でこまめに取り除く

- 夏は半日陰の涼しい場所で「夏越し」させる

- 冬は霜を避け、室内管理かマルチングで「冬越し」する

- 葉が黄色い場合は、根腐れ、肥料不足、寒冷害などを疑う