ガーデニングや家庭菜園を楽しんでいると、様々な種類の土や用土に出会いますよね。中でも、ピートモスとバーミキュライトの違いについて、疑問に思ったことはありませんか?ピートモスはどんなときに使いますか、そしてバーミキュライトは何に使われるのでしょうか。また、ピートモスに適した植物がいる一方で、ピートモスの欠点は何なのか、ピートモスを入れすぎるとどうなるのか、といった心配もあります。同じように、バーミキュライトを土に混ぜるとどうなるのかという効果の反面、バーミキュライトのデメリットも気になるところです。過去には、バーミキュライトはなぜ禁止されたのですか、という安全性の問題も話題になりましたし、バーミキュライトは虫がわく土ですか、といった衛生面の不安を感じる方もいるかもしれません。この記事では、そんな似ているようで全く異なる二つの園芸用土、ピートモスとバーミキュライトについて、それぞれの特徴から使い方、注意点までを分かりやすく解説していきます。

- ピートモスとバーミキュライトの基本的な違い

- それぞれの用土に適した植物と効果的な使い方

- 使用する上でのメリットと知っておくべきデメリット

- 過去のアスベスト問題など安全性に関する現在の状況

基本から知るピートモスとバーミキュライトの違い

- ピートモスはどんなときに使いますか

- バーミキュライトは何に使われる

- ピートモスに適した植物は

- バーミキュライトを土に混ぜるとどうなる

- ピートモスの欠点は何

- ピートモスを入れすぎるとどうなる

ピートモスはどんなときに使いますか

ピートモスは、土壌の性質を酸性に傾けたい時や、土の保水性・保肥性を高めたい時に特に活躍する園芸用土です。

その理由は、ピートモスの成り立ちにあります。ピートモスは、ミズゴケやヨシ、スゲといった植物が湿地などで長い年月をかけて堆積し、十分に分解されないまま炭化した「泥炭(でいたん)」から作られています。このため、植物由来の有機質が豊富であると同時に、「フミン酸(腐植酸)」という成分を含むため、強い酸性(pH3~4)を示すのが最大の特徴です。

この性質を利用して、アルカリ性に傾いてしまった土を中和したり、元々酸性の土壌を好む植物のために土壌環境を整えたりする目的で使われます。また、繊維質で吸水性に優れているため、乾燥しやすい砂質の土壌に混ぜ込むことで、水持ちを良くする土壌改良材としても非常に有効です。種まき用の土としても、その清潔さと保水性の高さから利用されることがあります。

- ブルーベリーなど酸性土壌を好む植物を育てるとき

- 土壌の保水性や保肥性を向上させたいとき

- 土壌のpHを酸性方向に調整したいとき

- 種まき用の清潔な用土として利用するとき

バーミキュライトは何に使われる

バーミキュライトは、土壌の物理性を総合的に改善したい時に幅広く使われる、非常に便利な土壌改良用土です。

ピートモスが植物由来であるのに対し、バーミキュライトは「苦土蛭石(くどひるいし)」という鉱物を約800℃の高温で加熱処理して作られます。この過程でアコーディオンのように膨張し、無数の細かい穴を持つ多孔質な構造になります。この構造のおかげで、保水性、通気性、排水性、保肥性のバランスが非常に良いという優れた特性を持っています。

主な用途としては、まず種まきや挿し木用の土が挙げられます。高温で殺菌処理されているため無菌で清潔であり、デリケートな種や挿し穂を病気から守るのに役立ちます。また、非常に軽いため、ハンギングバスケットやプランター用土の軽量化にも貢献します。さらに、土に混ぜ込むことで団粒構造を促進し、硬い土をふかふかにしたり、水はけの悪い土を改善したりと、あらゆる土壌の物理性改善に役立ちます。

EL

ELピートモスに適した植物は

ピートモスが持つ「酸性」という特性は、特定の植物を育てる上で強力な味方になります。特に、酸性の土壌環境を好む植物の栽培には欠かせない存在と言えるでしょう。

代表的な植物は以下の通りです。

酸性を好む果樹・花木

- ブルーベリー:栽培成功の鍵は酸性土壌にあると言われるほどで、pH4.3~5.5程度の環境を好みます。植え付け用土にはピートモスをたっぷりと混ぜ込むのが一般的です。

- ツツジ・サツキ:これらの植物も酸性土壌を好み、美しい花を咲かせるためにはピートモスや鹿沼土が配合された用土が適しています。

- アジサイ(青花):アジサイの花色は土のpHに影響されます。土が酸性だとアルミニウムが溶け出しやすくなり、それが花の色素と反応して青色になります。青いアジサイを咲かせたい場合、ピートモスで土を酸性に調整します。

その他

- ジャガイモ:ジャガイモはpH5.0~6.0程度のやや酸性の土壌を好みます。アルカリ性の土壌では「そうか病」にかかりやすくなるため、石灰でpH調整をする際は注意が必要ですが、ピートモスを使えば土壌を適切な酸性に保ちやすくなります。

- 山野草の一部:多くの山野草も酸性の土壌を好むため、栽培用土にピートモスが配合されます。

市販のピートモスには、石灰などでpHを中性近くに調整した「調整済みピートモス」もあります。これは酸性を好む植物用ではなく、一般的な草花や野菜の土壌改良材として、保水性や有機質を補う目的で使われます。購入の際は「未調整」か「調整済み」かを必ず確認しましょう。

バーミキュライトを土に混ぜるとどうなる

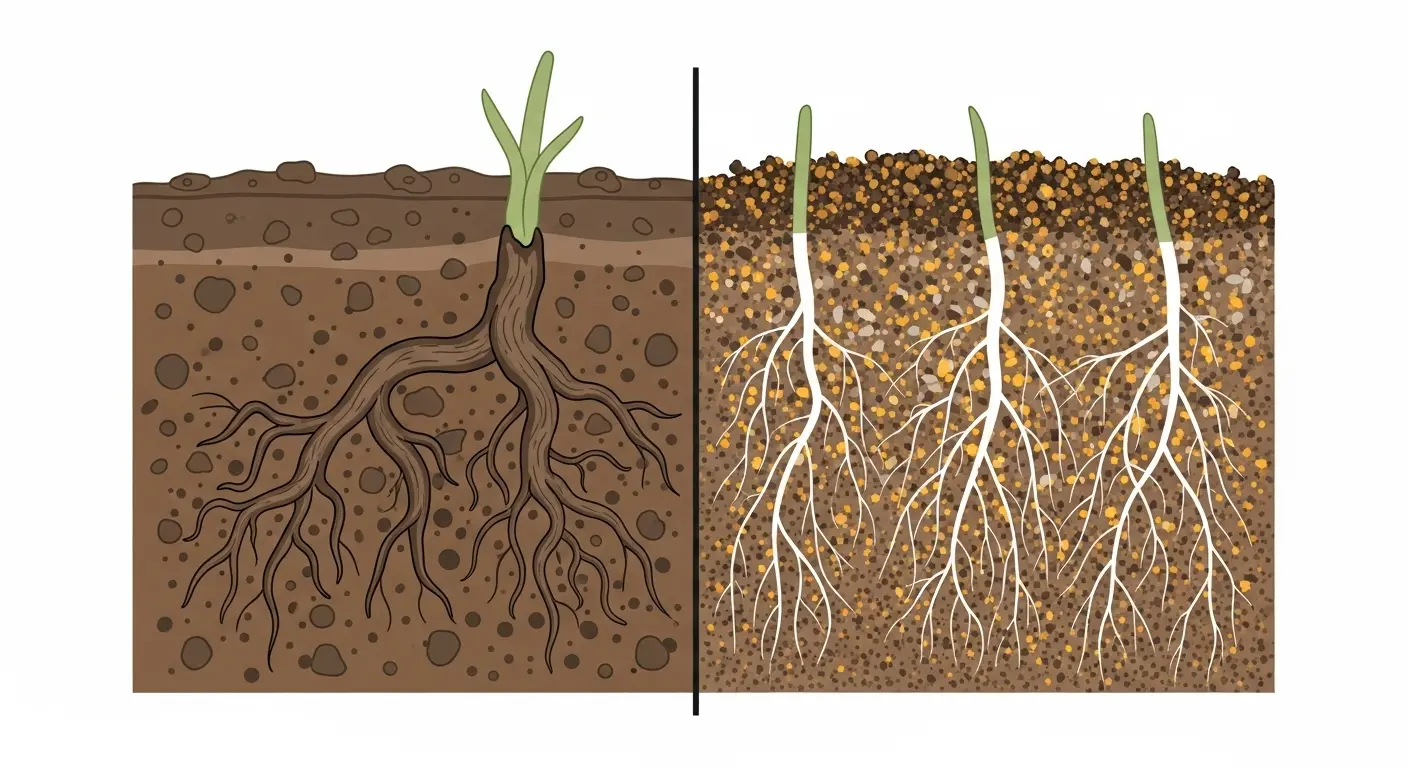

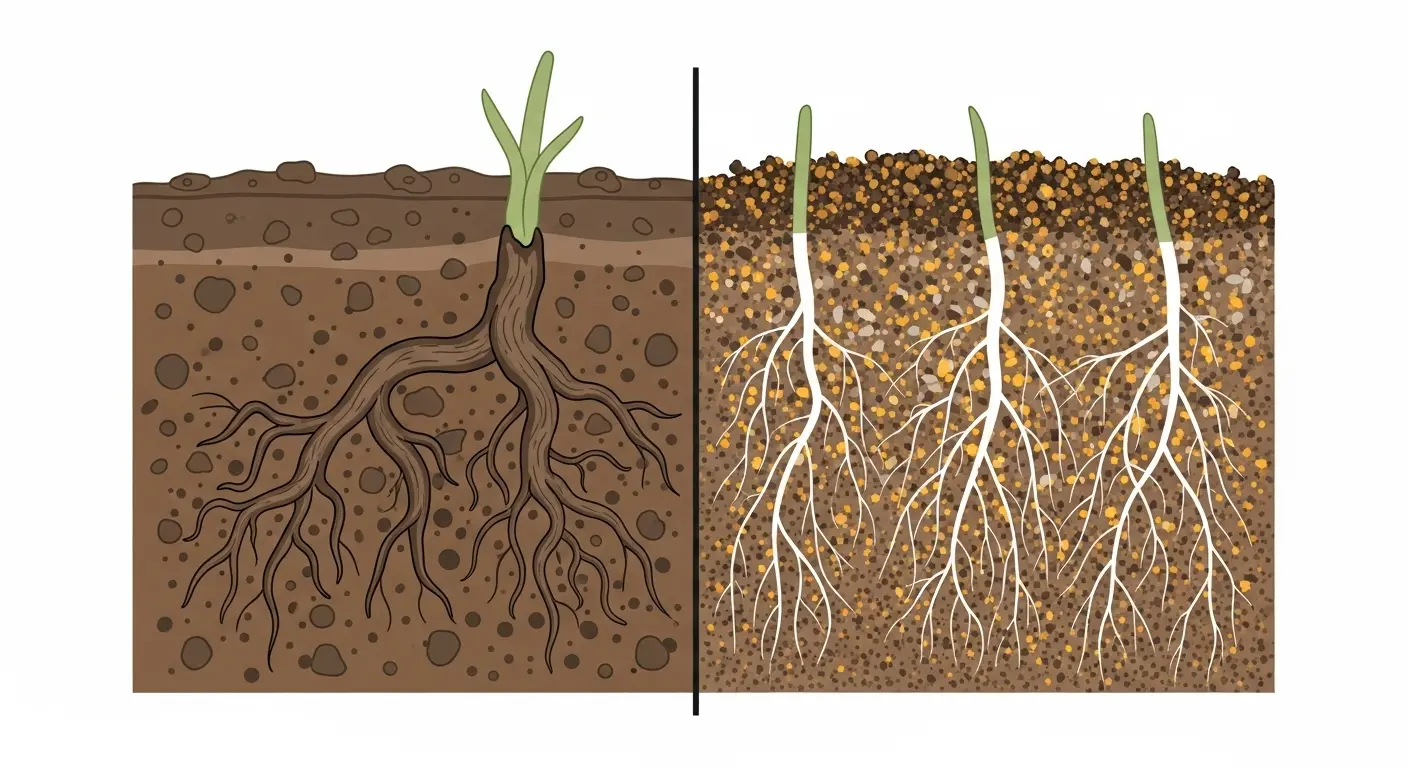

バーミキュライトを土に混ぜ込むと、植物の根にとって非常に快適な環境が生まれます。具体的には、土がふかふかになり、水持ちと水はけのバランスが劇的に向上し、根の健康な成長をサポートします。

その理由は、バーミキュライトが持つ多孔質でアコーディオンのような層状構造にあります。この層の間にたくさんの水分や肥料分を蓄えることができるため、高い保水性と保肥性を発揮します。一方で、粒と粒の間には適度な隙間ができるため、余分な水分を排出し、根に必要な新鮮な空気を供給する優れた通気性と排水性も併せ持つのです。

例えば、以下のような効果が期待できます。

- 粘土質の重い土の場合:バーミキュライトが土の粒子を繋ぎ合わせ、団粒構造化を促進します。これにより、カチカチの土がふかふかになり、通気性や排水性が改善され、根腐れを防ぎます。

- 砂質で水はけが良すぎる土の場合:バーミキュライトがスポンジのように水分を保持してくれるため、水持ちが良くなり、水やりの回数を減らすことができます。

さらに、バーミキュライトには断熱性と保温性もあります。多孔質な構造に含まれる空気が断熱層の役割を果たし、夏は土の温度上昇を和らげ、冬は急激な温度低下から根を守ってくれる効果も期待できるのです。

ピートモスの欠点は何

ピートモスは非常に有用な資材ですが、その特性ゆえの欠点や、使用する上で注意すべき点もいくつか存在します。

最大の欠点は、一度カラカラに乾燥させてしまうと、極端に水を弾くようになってしまうことです。これを「撥水性(はっすいせい)」と呼びます。乾燥したピートモスに水をかけても、表面を水が転がり落ちるだけで内部に全く浸透しません。そのため、市販の乾燥圧縮されたピートモスは、土に混ぜる前にバケツなどに入れて十分に吸水させてから使うという手間が必要です。

また、もう一つの注意点は、その強い酸性です。前述の通り、ブルーベリーなど酸性を好む植物には最適ですが、多くの一般的な野菜や草花は弱酸性~中性を好みます。未調整のピートモスをこうした植物に使いすぎると、土壌が酸性に傾きすぎてしまい、栄養素の吸収が妨げられるなど、かえって生育障害を引き起こす原因になります。

- 使用前の吸水作業:乾燥した状態で販売されているため、必ず事前に水を含ませる必要があります。

- pHの確認:育てる植物に合わせて「未調整」か「調整済み」かを正しく選ぶことが重要です。

- 環境負荷への懸念:ピートモスは再生に数千年かかる泥炭地から採掘されるため、持続可能性や環境保護の観点から、その使用に懸念を示す声もあります。代替品としてココピート(ヤシ殻繊維)なども注目されています。

ピートモスを入れすぎるとどうなる

何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」ですが、ピートモスも例外ではありません。良かれと思ってピートモスを土に大量に混ぜ込みすぎると、いくつかの問題を引き起こす可能性があります。

最も懸念されるのは、過湿による根腐れです。ピートモスは非常に高い保水力を持っています。そのため、土に混ぜる割合が多すぎると、土が常にジメジメと湿った状態になり、排水性が悪化します。特に鉢やプランター栽培では水分の逃げ場が限られるため、この傾向が顕著になります。根は呼吸ができなくなり、やがて腐ってしまい、植物全体が枯れる原因となります。

次に、未調整のピートモスを使った場合に起こるのが、土壌が酸性に傾きすぎる問題です。ほとんどの植物には、生育に適したpHの範囲があります。この範囲を大きく外れて酸性側に偏ってしまうと、特定の栄養素が吸収できなくなったり、逆に有害な物質が溶け出しやすくなったりして、生育不良に陥ります。

注意点から見るピートモスとバーミキュライトの違い

- バーミキュライトのデメリット

- バーミキュライトはなぜ禁止されたのですか

- バーミキュライトは虫がわく土ですか

- まとめ:ピートモスとバーミキュライトの違い

バーミキュライトのデメリット

多くのメリットを持つバーミキュライトですが、デメリットや使用上の注意点も理解しておくことが大切です。

一つ目のデメリットは、その極端な軽さです。ハンギングバスケットなどでは利点となる軽さですが、一方で、背の高い植物をプラスチック製の軽い鉢に植える場合、株が成長するにつれて頭でっかちになり、少しの風で倒れやすくなることがあります。用土の配合を工夫したり、重さのある陶器鉢を使ったりするなどの対策が必要になる場合があります。

二つ目は、肥料成分をほとんど含まない点です。バーミキュライトはあくまで土壌の物理性を改善する「土壌改良用土」であり、それ自体に植物を育てる栄養分はありません。保肥性が高いため与えた肥料を保持する力はありますが、肥料は別途与える必要があります。

そして、過去には大きな問題として安全性の懸念がありました。これについては次の項目で詳しく解説しますが、現在流通している製品については、この心配は基本的に不要です。

バーミキュライトは非常に細かいため、扱う際に粉塵が舞いやすくなります。気になる方はマスクを着用するとより安心して作業ができます。

バーミキュライトはなぜ禁止されたのですか

この疑問は非常に重要ですが、まず正確に理解すべきは、「バーミキュライト自体」が禁止されたわけではないということです。正確には、発がん性物質である「アスベスト(石綿)」が基準値(重量の0.1%)を超えて含まれる製品の製造、輸入、使用などが法律で禁止されたのです。

過去に、アメリカのモンタナ州リビー鉱山で採掘されたバーミキュライト鉱石に、有害な角閃石系アスベストが混入していることが判明し、世界的な問題となりました。このリビー鉱山は1990年に閉鎖されています。

この問題を受け、日本では厚生労働省や農林水産省が調査と指導を行い、現在、国内で園芸用として流通しているバーミキュ”キュライトは、アスベストが混入していない南アフリカ産、中国産、オーストラリア産、あるいは国産のものであり、安全性は確保されています。メーカー各社も定期的な分析を行い、安全性を確認した上で販売しています。

結論として、現在、日本の正規ルートで販売されている園芸用バーミキュライトは、アスベストの心配なく安全に使用できます。

バーミキュライトは虫がわく土ですか

「バーミキュライトは無菌だから虫がわかない」と聞いて使ってみたのに、虫が発生してしまった、という経験がある方もいるかもしれません。

結論から言うと、新品のバーミキュライト自体から虫がわくことは、まずありません。

その理由は、バーミキュライトが鉱物を800℃以上もの高温で加熱処理して作られているためです。この過程で、原料に含まれていた可能性のある虫の卵や微生物は完全に死滅します。したがって、開封したてのバーミキュライトは「無菌・無虫」の非常にクリーンな状態です。

では、なぜ虫がわくことがあるのでしょうか。その原因は、バーミキュライトを使った「後」の環境にあります。

- 他の用土(腐葉土など)に虫の卵が混入していた

- 屋外で使用した際に、コバエなどが飛んできて土に卵を産み付けた

- 有機肥料に虫が誘引された

このように、虫は外部から侵入してくるのです。これはバーミキュライトに限った話ではなく、赤玉土や鹿沼土など、どんな用土を使っていても起こり得ることです。バーミキュライトが原因で虫が「発生する」のではなく、使用環境によって虫が「付着する」と理解するのが正しいでしょう。

まとめ:ピートモスとバーミキュライトの違い

最後に、ピートモスとバーミキュライトの主な違いと特徴をまとめます。それぞれの性質を正しく理解し、あなたのガーデニングにぜひ役立ててください。

- ピートモスはミズゴケなどが堆積した植物由来の有機質用土

- バーミキュライトは鉱物を高温処理した無機の鉱物由来用土

- ピートモスはpH3~4の強い酸性(未調整品)

- バーミキュライトはpH7前後の中性

- ピートモスは土を酸性に傾け、保水性を格段に向上させる

- バーミキュライトは保水・排水・通気性のバランスを総合的に改善する

- ピートモスはブルーベリーやツツジなど酸性を好む植物に最適

- バーミキュライトは種まきや挿し木など清潔さが求められる用途に最適

- ピートモスは使用前に十分に吸水させる必要がある

- 一度乾燥したピートモスは水を弾く性質がある

- バーミキュライトは非常に軽く、ハンギング用土の軽量化にも役立つ

- バーミキュライトは断熱・保温効果で植物の根を保護する

- ピートモスを入れすぎると過湿による根腐れや土壌の酸性化を招く

- バーミキュライトは軽すぎるため、背の高い植物が倒れやすくなることがある

- 過去にバーミキュライトのアスベスト混入が問題になったが、現在の市販品は安全

- バーミキュライト自体から虫がわくことはなく、外部からの侵入が原因

- どちらの用土も、育てる植物や目的に合わせて適切に使い分けることが大切

| 項目 | ピートモス | バーミキュライト |

|---|---|---|

| 原料 | ミズゴケなどの植物が堆積した泥炭 | 苦土蛭石(鉱物) |

| 分類 | 有機質 | 無機質 |

| pH | 酸性 (pH 3-4) ※未調整 | 中性 (pH 7.0前後) |

| 主な効果 | 保水性向上、土壌の酸性化 | 保水・排水・通気・保肥性のバランス改善 |

| 清潔さ | ほぼ無菌 | 完全な無菌(高温処理) |

| 重さ | 軽い | 非常に軽い |

| 最適な用途 | 酸性土壌を好む植物、土壌改良 | 種まき、挿し木、土壌改良、軽量化 |

| 注意点 | 乾燥すると撥水性を持つ、酸性に傾きすぎる可能性 | 軽すぎて倒れやすい、アスベスト問題(過去) |