家庭菜園を始めたばかりの方や、もっと上手に野菜を育てたいと考えている方の多くが、家庭菜園ノートの書き方について調べています。作物の成長や日々の手入れを記録する栽培記録ノートは、家庭菜園の成果を大きく左右する大切なツールです。市販の園芸栽培ノートを使う方法もあれば、栽培記録テンプレートを参考に自作したり、家庭菜園の記録をエクセルで管理したり、便利な家庭菜園記録アプリを活用する方法もあります。どの方法を選ぶにせよ、自分に合ったスタイルを見つけて続けることが成功への鍵となります。この記事では、栽培記録の基本的な付け方から、無理なく楽しく続けるためのコツまで、具体的な方法を分かりやすく解説していきます。

- 家庭菜園ノートの基本的な書き方と活用方法がわかる

- 栽培記録をつけるべき具体的な項目が理解できる

- 手書きやデジタルなど、自分に合った記録方法の選び方がわかる

- 記録を無理なく楽しく続けるための工夫やコツが学べる

基本的な家庭菜園ノートの書き方

- 家庭菜園ノートを始めるメリット

- 栽培記録ノートに何を書くべきか

- 園芸栽培ノートと手帳の違い

- 菜園のレイアウトも記録しよう

- 栽培記録テンプレートの活用法

- 家庭菜園はエクセルでも管理できる

家庭菜園ノートを始めるメリット

家庭菜園ノートを始める最大のメリットは、栽培の成功率を高め、失敗を減らせることです。過去の記録は、翌年の野菜作りにおける貴重な判断材料となります。たとえば、去年のトマトをいつ植え、どのような手入れをし、どれくらい収穫できたかという記録があれば、今年の計画はより精度の高いものになります。

また、天候の変動、使用した肥料の種類や量、発生した病害虫とその対策などを記録しておくことで、同じ失敗を繰り返すことを避けられます。記録を続けるうちに、自分の畑やベランダの環境に特有の傾向、例えば「この品種は乾燥に強い」「この時期の追肥が効果的だった」といった、自分だけの栽培データが蓄積されていきます。

これは、市販の書籍やインターネットの情報だけでは得られない、あなたの環境に最適化された知識の宝庫です。さらに、ノートを見返すことで成長の過程が可視化され、達成感を味わえるため、栽培のモチベーション維持にも繋がります。

家庭菜園ノートのメリット

- 過去の成功と失敗を分析し、翌年の栽培に活かせる

- 自分の菜園環境に合った育て方が見つかる

- 作業の抜け漏れを防ぎ、計画的な管理ができる

- 成長記録がモチベーションになり、菜園がもっと楽しくなる

栽培記録ノートに何を書くべきか

家庭菜園ノートに何を書けばいいか迷うかもしれませんが、初めは難しく考えず、基本的な情報から記録していくのがおすすめです。最低限、「いつ」「どこで」「何を」「どうしたか」を記録するだけでも、後から見返したときに非常に役立ちます。

具体的に記録しておきたい項目を以下にまとめました。

基本的な記録項目

- 日付と天気:作業した日の日付と、その日の天気(晴れ、曇り、雨など)、気温を記録します。植物の生育は天候に大きく左右されるため、重要な情報です。

- 野菜名・品種名:育てている野菜の名前と、具体的な品種名を記録します。品種によって育て方や収穫時期が異なるため、正確に記載しましょう。

- 作業内容:タネまき、植え付け、水やり、追肥、間引き、剪定、収穫など、その日に行った具体的な作業内容を記録します。

- 使用した資材:使った肥料、堆肥、農薬などの名前や量をメモしておくと、効果の比較や原因分析に役立ちます。

あると便利な追加項目

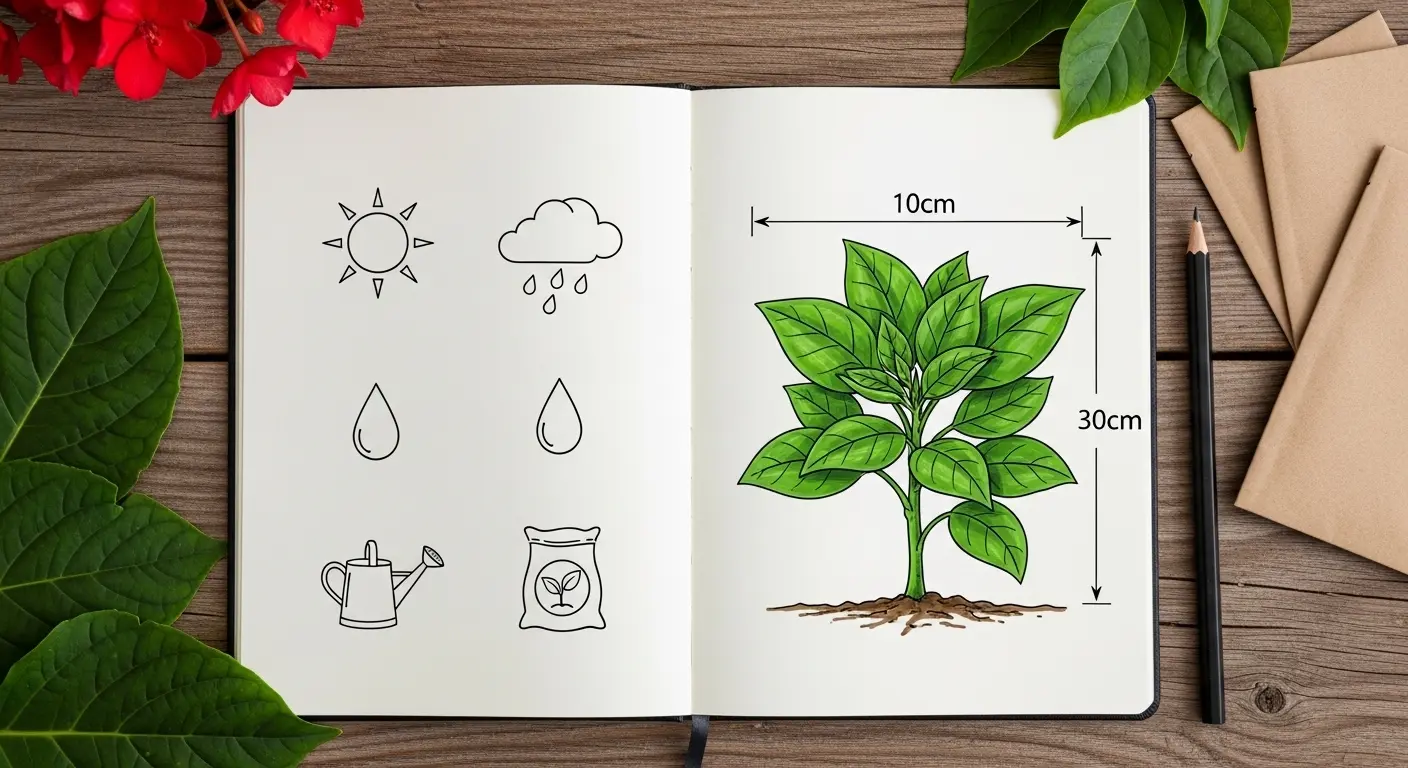

- 生育の様子:発芽した日、最初の花が咲いた日、実がついた日など、植物の成長段階を記録します。草丈や葉の色、茎の太さなどの変化もメモしておくと良いでしょう。

- トラブルの記録:病気の発生、害虫の被害、鳥獣害、生育不良など、発生したトラブルとその時の状況、対策を記録します。

- 収穫の記録:収穫を始めた日と終えた日、収穫量や大きさ、味の感想などを記録します。成功も失敗も大切なデータになります。

- 写真やイラスト:苗の様子や花、実、害虫などを写真や簡単なイラストで残しておくと、文字情報だけでは伝わらない変化が直感的にわかります。

EL

EL園芸栽培ノートと手帳の違い

「園芸栽培ノート」と「園芸手帳」は似ていますが、その役割には少し違いがあります。どちらを使うかは、ご自身の目的によって選ぶと良いでしょう。

園芸手帳は、「未来の計画」を管理するのが主な目的です。カレンダー形式になっているものが多く、タネまきや植え替えの予定、肥料をやるタイミング、剪定時期といった、これから行う作業のスケジュール管理に向いています。いわば、植物を育てるための「プランナー」です。

一方、園芸栽培ノートは、「過去から現在までの実績」を記録するのが主な目的です。実際に行った作業内容や、その日の天候、植物の生育状況、発生したトラブルなどを詳細に書き留めます。こちらは、自分だけの「栽培データベース」と言えるでしょう。

ノートと手帳の使い分け

計画的に作業を進めたい方は「手帳」が、経験を記録して次に活かしたい方は「ノート」が向いています。もちろん、両方を併用して、計画(手帳)と実績(ノート)を照らし合わせながら管理するのも非常に効果的な方法です。

菜園のレイアウトも記録しよう

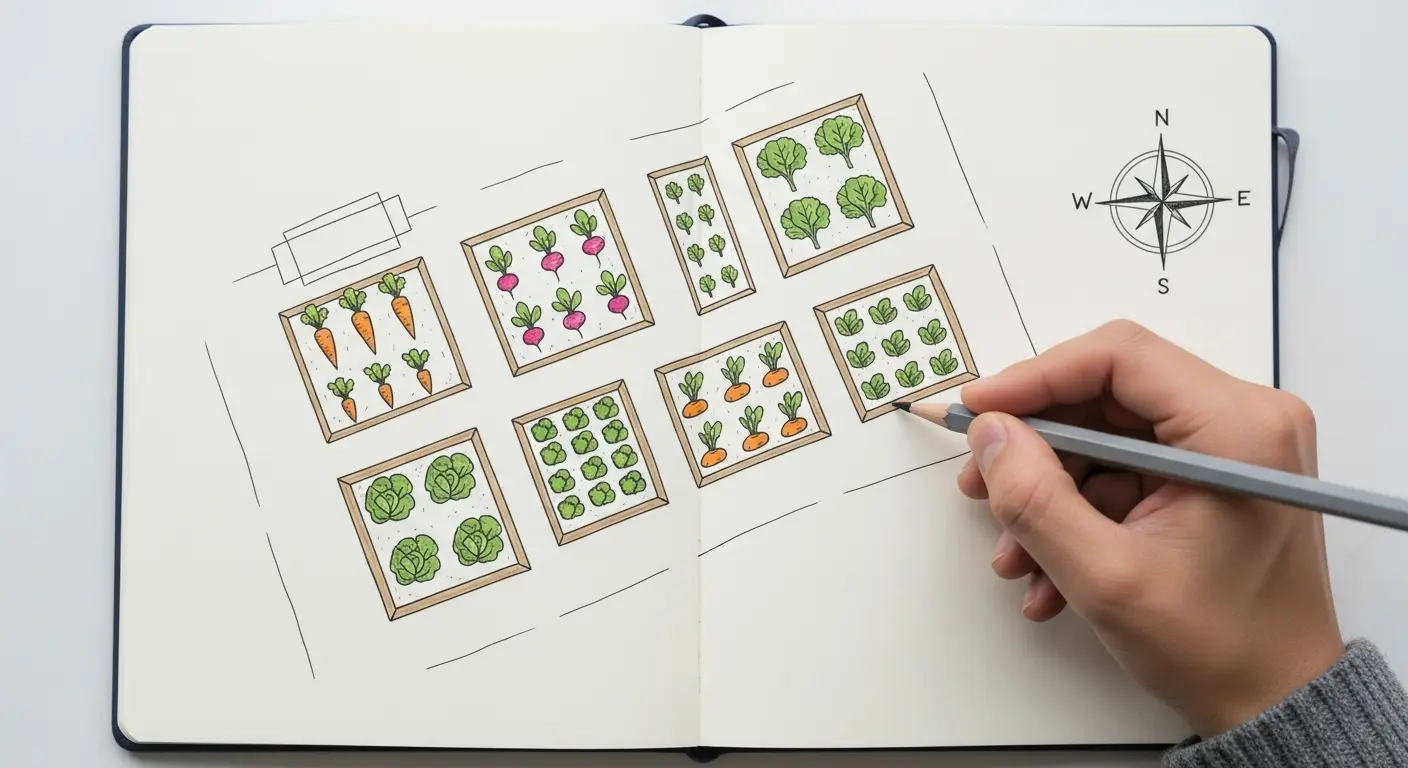

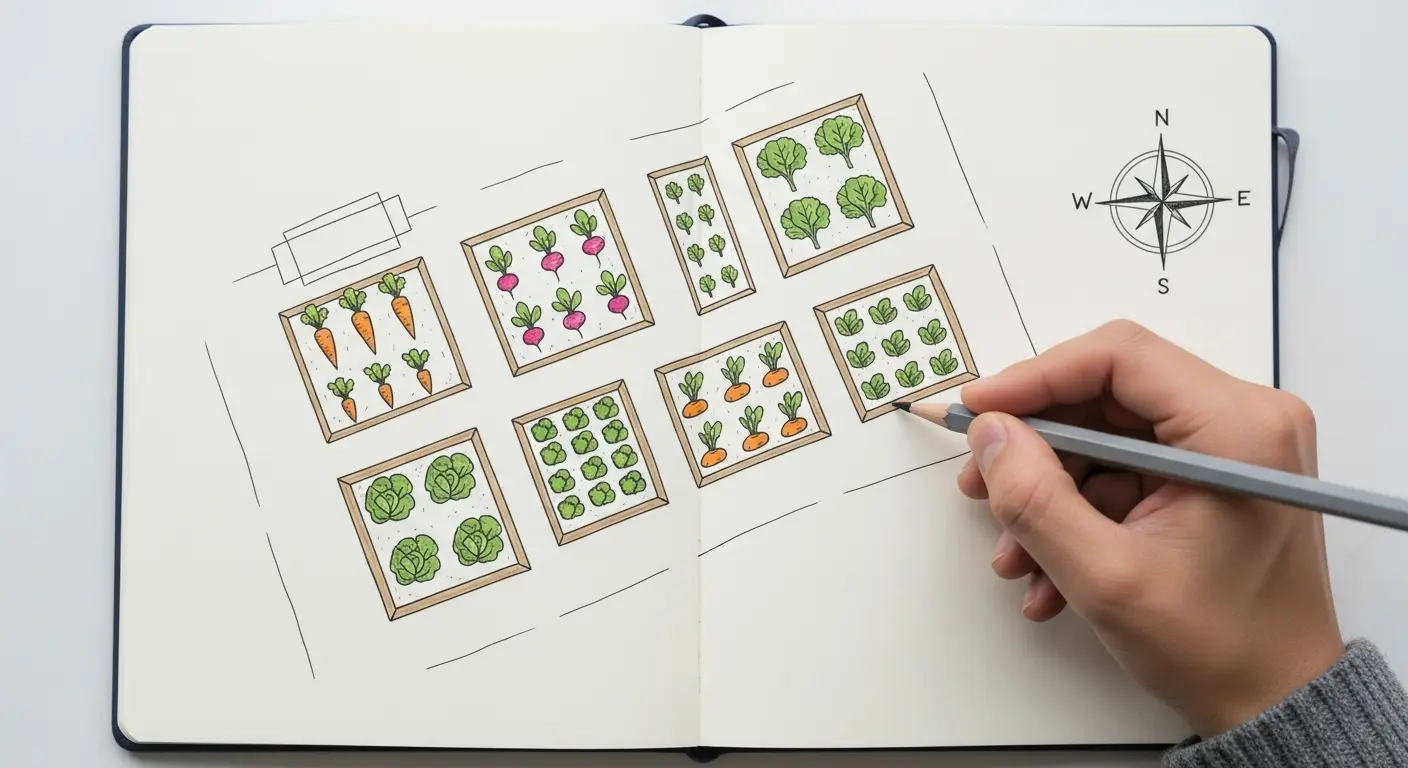

家庭菜園ノートには、文章や数値だけでなく、どこに何を植えたかを示す「菜園レイアウト図」も記録しておくことを強くおすすめします。レイアウト図を残しておくことには、主に2つの大きなメリットがあります。

一つ目は、連作障害を防ぐためです。同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培すると、土壌の栄養バランスが偏ったり、特定の病原菌や害虫が増えたりして生育が悪くなる「連作障害」が起こりやすくなります。過去のレイアウト図があれば、「去年ここにトマト(ナス科)を植えたから、今年はマメ科の枝豆を植えよう」といった計画が立てやすくなります。

二つ目は、日当たりや風通しを考慮した最適な配置計画を立てるためです。シーズンごとに畝の位置や、背の高くなる野菜と低い野菜の配置などを記録しておくことで、「この場所は西日が強いから、乾燥に強い野菜を置こう」「ここは風通しが悪いから、病気に強い品種を選ぼう」など、より良い栽培環境を作るためのヒントが得られます。

簡単な手書きの図で構いません。方角や畝のサイズ、どこにどの野菜を植えたかを書き留めておくだけで、あなたの家庭菜園は格段にレベルアップするはずです。

栽培記録テンプレートの活用法

「ノートに何を書けばいいか、項目を考えるのが面倒…」と感じる方には、栽培記録テンプレートの活用がおすすめです。テンプレートを使えば、記録すべき項目があらかじめ用意されているため、迷うことなく、かつ統一された形式で情報を残すことができます。

テンプレートには様々な形式があります。

- 市販の園芸ノート:文具店やオンラインストアで販売されている家庭菜園専用のノートには、便利なテンプレートが印刷されています。イラスト入りで楽しく記録できるものもあります。

- Webサイトからダウンロード:インターネット上には、無料でダウンロードできる栽培記録用のテンプレートがたくさんあります。PDF形式で印刷して使えるものや、Excel形式で配布されているものなど様々です。

- 自作する:ExcelやGoogleスプレッドシート、またはノートに自分で線を引いて、自分にとって使いやすいオリジナルのテンプレートを作成するのも良い方法です。

テンプレートを使うことで、記入の手間が省けるだけでなく、情報の抜け漏れを防ぎ、後から見返したときに比較・分析しやすくなるという大きなメリットがあります。特に初心者の方は、まずテンプレートを試してみて、そこから自分流にカスタマイズしていくと良いでしょう。

家庭菜園はエクセルでも管理できる

手書きのノートも魅力的ですが、パソコン操作に慣れている方であれば、ExcelやGoogleスプレッドシートを使ったデジタル管理も非常に便利です。実際に、家庭菜園歴の長い方の中にも、Excelで自作の管理表を作成している例は多く見られます。

Excelで管理する主なメリットは以下の通りです。

Excel管理のメリット

- 検索と並べ替えが容易:特定の野菜の記録だけを抽出したり、日付順に並べ替えたりするのが簡単です。

- 計算が自動:かかった費用や収穫量などを入力すれば、合計や平均を自動で計算させることができます。

- カスタマイズが自由自在:自分が必要な項目だけを盛り込んだ、オリジナルの栽培計画書や管理表を自由に作成できます。

- データのバックアップ:クラウド(GoogleドライブやOneDriveなど)に保存すれば、パソコンが壊れてもデータが消える心配がありません。

例えば、「菜園マップ」「年間栽培カレンダー」「野菜別栽培記録」といったシートを分けて作成し、タブで管理することで、膨大な情報もすっきりと整理できます。一度フォーマットを作ってしまえば、毎年コピーして使えるため、長期的な記録管理に非常に適しています。

続けるための家庭菜園ノート書き方

- 手書きとデジタルの選び方

- 家庭菜園の記録に便利なアプリ

- 写真付きで記録するメリット

- 自分に合ったノートの選び方

- 無理なく続けるためのコツ

- ポイントを押さえた家庭菜園ノートの書き方

手書きとデジタルの選び方

家庭菜園の記録を続ける上で、自分に合った方法を見つけることは非常に重要です。記録方法には大きく分けて、ノートに書き込む「手書き(アナログ)派」と、スマートフォンやパソコンを使う「デジタル派」があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のライフスタイルや性格に合った方を選びましょう。

| 手書き(アナログ) | デジタル | |

|---|---|---|

| メリット | ・直感的にサッと書ける ・イラストや図を自由に描ける ・オリジナリティが出せる ・電源が不要でどこでも開ける |

・検索性が高く、情報を見つけやすい ・写真やURLを簡単に貼り付けられる ・クラウド保存でバックアップが安心 ・通知機能で作業を忘れにくい |

| デメリット | ・情報の検索がしにくい ・かさばる、持ち運びが不便な場合がある ・写真の貼り付けが手間 ・紛失のリスクがある |

・入力に慣れが必要な場合がある ・バッテリーがないと使えない ・手書きのような自由度はない ・サービスの終了リスクがある |

| 向いている人 | ・書くこと自体が好きな人 ・イラストを描くのが好きな人 ・週末などにまとめて記録したい人 |

・畑作業の合間に手早く記録したい人 ・データを分析・活用したい人 ・写真をたくさん記録したい人 |

家庭菜園の記録に便利なアプリ

スマートフォンの普及に伴い、家庭菜園の記録に特化した便利なアプリが数多く登場しています。畑やベランダで作業しながらでも手軽に入力できるため、記録を習慣化しやすいのが最大の魅力です。

多くのアプリには、以下のような便利な機能が搭載されています。

- 写真の添付:スマホで撮影した写真を、その場で記録に添付できます。

- カレンダー機能:作業記録が自動でカレンダーに整理され、いつ何をしたかが一目でわかります。

- 通知(リマインダー)機能:水やりや追肥のタイミングを事前に設定しておけば、通知で知らせてくれます。

- 病害虫データベース:発生した病気や害虫の写真を撮ると、名前や対策を教えてくれる機能を持つアプリもあります。

- コミュニティ機能:他のユーザーと栽培記録を共有し、アドバイスを交換できるSNSのような機能を持つアプリもあります。

代表的な家庭菜園アプリ

例えば「畑らく日記」のようなアプリは、初心者でも直感的に使えるシンプルな設計で人気があります。作物ごとに記録を分類でき、カレンダー形式で視覚的に管理できるのが特徴です。まずは無料のアプリから試してみて、自分に合ったもの探すのがおすすめです。

デジタルでの記録は、クラウドにデータが保存されるため、スマートフォンの機種変更をしても記録が引き継がれる安心感もあります。忙しい方や、デジタルツールに抵抗がない方には非常に心強い味方となるでしょう。

写真付きで記録するメリット

家庭菜園ノートに写真を添えることは、記録の価値を飛躍的に高めます。文字や数字だけでは伝わりにくい情報を、視覚的に、そして雄弁に伝えてくれるからです。

写真付きで記録するメリットは数多くあります。

- 成長過程が一目瞭然になる

定点観測のように、週に一度同じ角度から写真を撮り続けると、植物の成長スピードや変化が非常によくわかります。ノートを見返したときに、小さな芽が大きな株に育っていく様子は、大きな喜びと達成感を与えてくれます。 - 病害虫の早期発見と正確な診断に役立つ

「葉に黒い斑点ができた」「茎に白い虫がついている」といったトラブルは、言葉で説明するよりも写真を見せる方がはるかに正確に伝わります。後から図鑑やインターネットで調べる際にも、写真があれば的確な診断がしやすくなります。 - 情報の再現性が高まる

例えば「このくらいの大きさの苗を植え付けた」「このタイミングでこれくらい追肥した」といった記録も、写真があればより具体的な情報として残ります。翌年、同じ作業をする際の明確な基準になります。

スマートフォンで手軽に撮影できる現代では、写真を記録に取り入れない手はありません。作業の節目や、何か変化があったときには、積極的に写真を撮ってノートに残す習慣をつけましょう。

自分に合ったノートの選び方

手書きで記録をつけようと決めたなら、次は「どのノートを選ぶか」が重要になります。毎日手に取り、書き込みたくなるような、自分にとって「最高の相棒」となる一冊を見つけましょう。

ノートを選ぶ際のポイントは以下の通りです。

ノート選びのポイント

- サイズ:持ち運びやすさを重視するならA5やB6サイズ、たくさん書き込みたいならA4やB5サイズがおすすめです。一般的にはA5サイズが人気です。

- 綴じ方:ページを360度折り返せて、立ったままでも書きやすいリングノートは屋外での作業に便利です。一方、長期間の保管を考えるなら、丈夫な糸綴じや無線綴じのノートも良いでしょう。

- 紙の種類:罫線は、文字だけでなく図も書きやすい方眼罫やドット方眼が人気です。また、屋外で使うことを想定し、雨や汚れに強い防水・撥水性のある紙やカバーが付いたものもおすすめです。

- デザイン:毎日使うものだからこそ、表紙のデザインや色など、自分の気に入ったものを選ぶことが続けるモチベーションに繋がります。

例えば、無印良品のリフィルノートは、中身のページを自由に追加・差し替えできるため、項目ごとに整理しやすく人気があります。まずは文房具店で色々なノートを手に取ってみて、自分の記録スタイルに合った一冊を探してみてください。

無理なく続けるためのコツ

どんなに立派なノートを用意しても、記録が三日坊主で終わってしまっては意味がありません。家庭菜園ノートを無理なく、そして楽しく続けるためには、いくつかのコツがあります。

最大の秘訣は、「完璧を目指さない」ことです。

続けるための心構え

- 毎日書かなくてもOK:「作業をした日だけ書く」「週末にまとめて書く」など、自分のライフスタイルに合わせたルールを作りましょう。

- 短くてもOK:「4/10、トマト定植。晴れ。」のように、1〜2行の簡単なメモだけでも十分価値のある記録になります。

- 綺麗に書かなくてもOK:ノートは自分だけが見るものです。他人に見せるためのものではないので、字の綺麗さや体裁は気にする必要はありません。

また、記録作業そのものを楽しくする工夫も有効です。

- お気に入りの文房具を使う:書きやすいペンや、気分の上がる色のペンを使うと、ノートを開くのが楽しみになります。

- 色分けやシールを活用する:作業内容ごとに色を分けたり、収穫できた日にシールを貼ったりすると、ノートが華やかになり、見返すのが楽しくなります。

- 簡単なイラストを添える:野菜の絵や、その日の気分を表す顔マークなどをページの片隅に描くだけで、愛着のある一冊に育っていきます。

ポイントを押さえた家庭菜園ノートの書き方

これまで解説してきた内容を踏まえ、効果的な家庭菜園ノートを作成するためのポイントをまとめます。これらの要点を意識することで、あなたのノートは単なる記録帳から、未来の成功へと導く「戦略書」へと進化します。

まず、記録の目的を明確にすることが重要です。「連作障害を防ぎたい」「収穫量を増やしたい」「新しい品種に挑戦したい」など、自分がノートを通じて何を得たいのかを意識することで、記録すべき情報が自然と見えてきます。

次に、事実と感想を分けて書くことを心がけましょう。「追肥を5g施した」というのは客観的な事実ですが、「葉の色が濃くなった気がする」というのは主観的な感想・考察です。これらを区別して記録することで、後から見返したときに冷静な分析が可能になります。

そして最も大切なのは、定期的に見返す習慣をつけることです。記録は書くだけでなく、読み返すことで初めて価値が生まれます。次のシーズンの計画を立てる前や、何かトラブルが起きたときに過去のノートを振り返ることで、多くのヒントや解決策を見つけ出すことができるでしょう。

これらのポイントを押さえ、自分なりの工夫を加えながら、世界に一冊だけのオリジナル家庭菜園ノートを育てていってください。

家庭菜園ノート書き方のポイントまとめ

- 家庭菜園ノートは栽培の成功率を高め失敗を減らすための強力なツール

- 過去の記録を分析することで自分の菜園環境に合った育て方が見つかる

- 最低限「いつ」「どこで」「何を」「どうしたか」を記録する

- 日付、天気、野菜名、作業内容、使用資材が基本的な記録項目

- 園芸手帳は「未来の計画」、園芸ノートは「過去の実績」を記録する目的の違いがある

- 連作障害の防止や最適な配置計画のために菜園のレイアウト図も記録する

- テンプレートを活用すると情報の抜け漏れを防ぎ、記録の手間を減らせる

- Excelやスプレッドシートは検索性やカスタマイズ性に優れ、長期的な管理に向いている

- 手書きは直感的で自由度が高く、デジタルは手軽で共有や検索がしやすい

- スマートフォンアプリは写真添付や通知機能があり、記録の習慣化に便利

- 写真は文字だけでは伝わらない生育状況やトラブルを視覚的に記録できる

- 手書きノートはA5サイズの方眼罫リングノートなどが人気

- 続けるコツは完璧を目指さず、自分のペースで楽しむこと

- 記録は定期的に見返すことで初めて価値が生まれ、次の栽培に活かせる

- 事実と感想を分けて記録すると、後から客観的な分析がしやすくなる