春には愛らしいスズランのような花を咲かせ、秋には燃えるような紅葉で庭を彩るドウダンツツジ。丈夫で育てやすいはずなのに、「なぜか元気がなくなって枯れるのでは…」と心配になっていませんか?その不調には、必ず原因があります。多くの場合、水やりや土壌のミスマッチ、根詰まりといった基本的な管理方法の見落としが関係しています。この記事では、ドウダンツツジが枯れる7つの原因を症状別に徹底解説。さらに、弱ってしまった株を復活させるための緊急処置や、二度と枯らさないための年間を通した育て方のコツまで、具体的にお伝えします。あなたのドウダンツツジを元気な姿に戻し、長く楽しむための知識がここにあります。

- ドウダンツツジが枯れる7つの原因を症状から特定できる

- 水切れと根腐れの見分け方と正しい水やり方法がわかる

- 弱った株を復活させるための植え替え手順がわかる

- 花も紅葉も楽しむための年間管理スケジュールがわかる

ドウダンツツジが枯れるのはなぜ?7つの原因を症状別に徹底解説

- ① 水やりの失敗:水切れと根腐れのサイン

- ② 土壌のミスマッチ:排水性と酸度が命運を分ける

- ③ 日照条件の問題:夏の葉焼けと日照不足

- ④ 鉢植えの落とし穴:根詰まりの危険なサイン

- ⑤ 病害虫の発生:見逃しやすい初期症状と対策

- ⑥ 剪定の失敗:間違った時期と切りすぎのリスク

- ⑦ 肥料の過不足:与えすぎも枯れる原因に

EL

EL① 水やりの失敗:水切れと根腐れのサイン

ドウダンツツジが枯れる原因として最も多いのが、水やりの失敗です。この植物の特性を理解することが、トラブル回避の第一歩となります。ドウダンツツジの根は、地表近くに浅く張る性質を持っています。これは、いわば長所と短所が表裏一体となった「アキレス腱」のようなもの。地表近くの土は最も速く乾くため、特に夏場は水切れを起こしやすくなります。葉が上の方から黄色くなったり、触るとチリチリと乾燥していたりするのは、典型的な水切れのサインです。植え付け直後や鉢植えでは特に注意が必要で、真夏は毎日の水やりが欠かせません。

一方で、この浅い根は過湿にも非常に弱いのです。水のやりすぎや、水はけの悪い土壌では、根が常に水に浸かった状態になり、呼吸ができなくなってしまいます。これが「根腐れ」です。土は湿っているのに下葉から黄色く変色し、株全体に元気がなくなるのが根腐れの症状。良かれと思って水を与え続けると、かえって症状を悪化させてしまいます。つまり、ドウダンツツジの管理とは、「地表数センチの水分をいかに適切に保つか」という点に集約されるのです。土の表面が乾いたらたっぷりと与え、湿っているうちは控える、この基本を徹底することが重要です。

② 土壌のミスマッチ:排水性と酸度が命運を分ける

水やりを正しく行っているのにドウダンツツジの調子が上がらない場合、次に疑うべきは「土壌」そのものです。ドウダンツツジはツツジ科の植物であり、pH4.5~6.0程度の酸性土壌を強く好みます。日本の土壌は多くが弱酸性ですが、コンクリートの近くや庭に石灰をまいた場所などではアルカリ性に傾いていることがあります。アルカリ性の土壌では、土の中に鉄分やマグネシウムなどの栄養素があっても、根がそれを吸収できなくなる「栄養欠乏」状態に陥ります。葉の色が薄くなったり、葉脈を残して黄色くなったりする「クロロシス」という症状は、この土壌のミスマッチが原因であることが多いのです。

また、根が浅いドウダンツツジにとって、土の物理性、つまり水はけと通気性も生命線です。粘土質で固く締まった土では、水が抜けずに根腐れの原因となるだけでなく、根が酸素を取り込めずに窒息してしまいます。理想的なのは、水はけと水もちのバランスが良い土。植え付けの際には、鹿沼土や酸度未調整のピートモス、腐葉土などをたっぷりとすき込み、根が快適に呼吸できるふかふかの環境を作ってあげることが、枯れるリスクを大幅に減らすことに繋がります。

③ 日照条件の問題:夏の葉焼けと日照不足

ドウダンツツジは基本的に日光を好む植物で、日当たりが良い場所ほど花付きが良くなり、秋の紅葉も鮮やかに色づきます。しかし、「日当たりが良い」という言葉には少し注意が必要です。特に真夏の強烈な直射日光、とりわけ西日はドウダンツツジにとって過酷な環境となり、葉が焼けてチリチリに枯れてしまう「葉焼け」の原因になります。これは、根が浅く乾燥に弱いため、葉からの蒸散に根からの吸水が追いつかなくなるために起こります。

特に鉢植えの場合は、鉢自体が熱を帯びて根にダメージを与えやすいため、より深刻です。夏の間だけでも、鉢植えは午前中だけ日が当たる半日陰や、明るい日陰に移動させるのが賢明です。地植えの場合、理想的な場所は「午前中にたっぷりと日が当たり、午後は建物の影になるような場所」。このような場所選びは、春の花と秋の紅葉を最大限に楽しみつつ、夏のダメージを最小限に抑えるための専門的な知恵です。逆に、一日中薄暗い日陰では、花付きが悪くなったり、枝が間延びしてひょろひょろとした弱い株になったりするため、適度な日照は不可欠です。

④ 鉢植えの落とし穴:根詰まりの危険なサイン

手軽に楽しめる鉢植えのドウダンツツジですが、そこには特有の「落とし穴」が存在します。それが「根詰まり」です。植物は成長するにつれて根も伸び、限られた鉢の中はすぐに根でいっぱいになります。こうなると、土よりも根の割合が多くなり、いくつかの深刻な問題を引き起こします。まず、水や養分を保持する土が少なくなるため、極端に水切れしやすくなります。水をやっても、鉢の縁を伝ってすぐに流れ出てしまい、中心部まで浸透しません。

さらに、密集した根は互いを締め付け合い、新しい根を伸ばすスペースもなくなります。これにより、根の機能が低下し、水分や養分をうまく吸収できなくなってしまうのです。鉢底の穴から根がはみ出していたり、土の表面が固く盛り上がっていたり、水の染み込みが悪くなったりしたら、それは根詰まりの危険なサインです。この状態は、いわば植物の生命維持システムに物理的な障壁ができているのと同じこと。この「見えない問題」を放置したまま水やりや肥料を続けても、効果はほとんどありません。2年に1回を目安に、一回り大きな鉢に植え替えることが、鉢植えのドウダンツツジを枯らさずに長く健康に育てるための必須作業なのです。

⑤ 病害虫の発生:見逃しやすい初期症状と対策

ドウダンツツジは比較的病害虫に強い樹木ですが、決して無縁ではありません。そして、病害虫の発生は、多くの場合、すでに株が何らかのストレスで弱っているサインであることが多いのです。特に注意したいのが、乾燥した環境を好む「ハダニ」です。夏場の水切れなどで株が乾燥すると発生しやすく、葉の裏に寄生して汁を吸います。被害が進むと、葉にかすり状の白い斑点が無数に現れ、やがて葉全体が白っぽくなり枯れてしまいます。ハダニの発生は、水やりが不足しているという根本的な問題を示唆している場合が少なくありません。

その他、風通しが悪いとカイガラムシやアブラムシが発生することがあります。また、幹に穴が空き、根元におがくずのようなものが見られたら、幹の内部を食害するカミキリムシの幼虫(テッポウムシ)の仕業かもしれません。病気では、葉に鉄サビのような斑点ができる「さび病」が発生することもあります。これらの病害虫は、発生初期であれば被害は最小限に食い止められます。定期的に葉の裏や幹を観察し、異常を早期に発見することが重要です。そして、害虫を駆除するだけでなく、「なぜこの害虫が発生したのか?」と考え、日当たりや風通し、水やりといった栽培環境そのものを見直すことが、真の対策と言えるでしょう。

⑥ 剪定の失敗:間違った時期と切りすぎのリスク

ドウダンツツジの美しい樹形を保つために剪定は欠かせませんが、そのタイミングを間違えると、枯れることはなくても、最大の魅力である花が楽しめなくなるという失敗につながります。ドウダンツツジの花芽(来年咲く花のつぼみ)は、その年の夏、具体的には7月から8月頃に新しい枝の先に作られます。この生物学的なサイクルを理解することが、剪定を成功させる鍵です。

もし、秋や冬に「伸びすぎたから」と枝先を刈り込んでしまうと、せっかく作られた花芽をすべて切り落としてしまうことになります。その結果、翌春は葉だけで花が全く咲かない、という寂しい事態を招いてしまうのです。これでは、株が枯れたわけではなくても、育てる楽しみは半減してしまいます。

⑦ 肥料の過不足:与えすぎも枯れる原因に

植物が弱っていると、「栄養不足かもしれない」とつい肥料をあげたくなりますが、ドウダンツツジの場合、それが逆効果になることもあります。基本的に、ドウダンツツジはそれほど多くの肥料を必要としません。むしろ、肥料の与えすぎは、根を傷める「肥料焼け」を引き起こし、まるで水切れのように葉がしおれたり枯れたりする原因になります。特に、水やりや土壌、日照といった基本的な環境が整っていない状態で肥料を与えても、弱った根では吸収できず、かえって負担をかけるだけです。

肥料を与える最適なタイミングは年に2回です。1回目は、冬の休眠期である2月から3月にかけて、春の芽吹きを助けるための「寒肥(かんごえ)」として、油かすなどの有機質肥料を株元に施します。2回目は、花が咲き終わった後、体力を消耗した株を回復させるための「お礼肥(おれいごえ)」として、緩効性の化成肥料などを与えます。この2回を基本とし、それ以外は無理に与える必要はありません。特に、窒素分が多い肥料は葉ばかりが茂って花付きが悪くなる原因にもなるため、バランスの取れた肥料を選ぶことが大切です。

諦めないで!枯れたドウダンツツジを復活させる再生術と育て方

- ① 緊急処置:弱った株の植え替えと根の整理

- ② 土壌改良:最適な酸性用土の作り方

- ③ 年間管理カレンダー:水・肥料の最適スケジュール

- ④ 病害虫の予防と対策:早期発見で被害を最小限に

- ⑤ 剪定の極意:花も紅葉も楽しむための技術

① 緊急処置:弱った株の植え替えと根の整理

根腐れや根詰まりで深刻なダメージを受けたドウダンツツジには、外科手術ともいえる緊急の植え替えが必要です。これは単に新しい土に入れ替えるだけでなく、傷んだ根を整理し、再生を促すための重要な処置です。

まず、株を鉢や地面から丁寧に掘り上げます。根鉢を傷つけないように優しく土を落とし、根の状態を観察しましょう。健康な根は白や薄茶色で張りがありますが、根腐れを起こした根は黒ずんでブヨブヨしていたり、引っ張ると簡単にちぎれたりします。これらの傷んだ部分は、病気の感染源にもなるため、清潔なハサミでためらわずに切り落としてください。根詰まりで固まっている場合は、根鉢の底を十字に浅く切り込みを入れたり、肩の部分の土を少し削り落としたりして、新しい根が伸びるきっかけを作ってあげます。

根の整理が終わったら、新しい用土で植え付けます。植え付け後は、たっぷりと水を与え、根と土を密着させます。手術後の患者を安静にさせるように、植え替え後1週間ほどは直射日光の当たらない明るい日陰で管理し、株の回復を待ちましょう。この「根のクリーンアップ」こそが、植物が自らの力で再生するための第一歩となるのです。

② 土壌改良:最適な酸性用土の作り方

ドウダンツツジの健康は、その足元である土壌にかかっています。弱った株を復活させ、今後の成長を確実にするためには、理想的な用土を準備することが不可欠です。単にレシピを覚えるのではなく、それぞれの資材が持つ役割を理解することで、ご自身の環境に合わせた最適な土づくりが可能になります。

赤玉土(小粒)5:酸度未調整ピートモス 3:腐葉土 2

この配合は、ドウダンツツジが好む環境を作るための「黄金比」の一つです。

- 赤玉土:基本的な骨格となり、水はけと通気性を確保します。

- ピートモス:土壌を酸性に保ち、高い保水性で乾燥を防ぎます。必ず「酸度未調整」のものを選びましょう。

- 腐葉土:土に有機物と栄養を補給し、微生物の活動を促して土をふかふかにします。

市販の培養土を使う場合は、これに鹿沼土(酸性で水はけが良い)や赤玉土を2~3割混ぜ込むと、よりドウダンツツジに適した土になります。

地植えの場合は、植え穴を予定している株の根鉢の2倍以上の大きさと深さに掘り、掘り上げた土の3分の1から半分程度の量のピートモスや腐葉土を混ぜ込んでから埋め戻します。このひと手間が、その後の根の張り方を大きく左右し、枯れにくい丈夫な株を育てるための重要な投資となるのです。

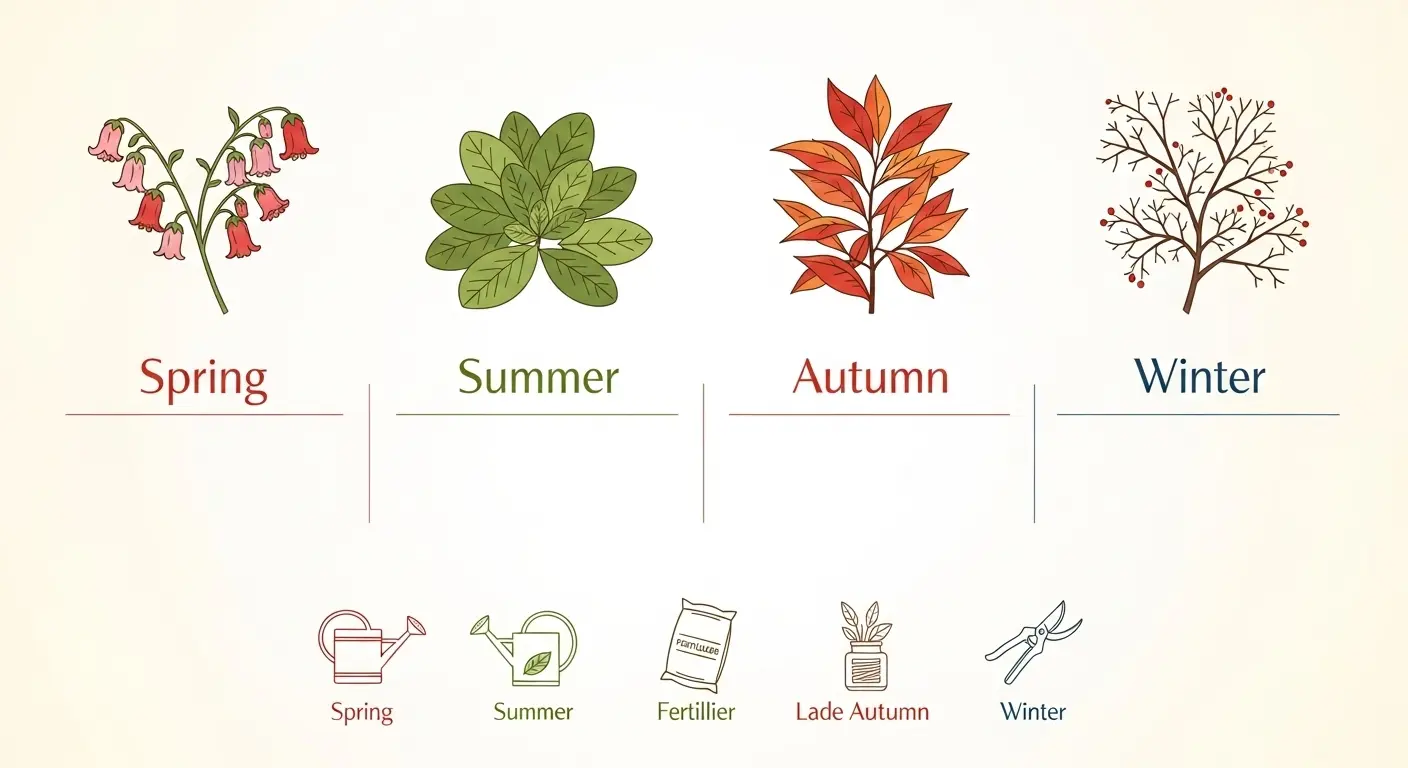

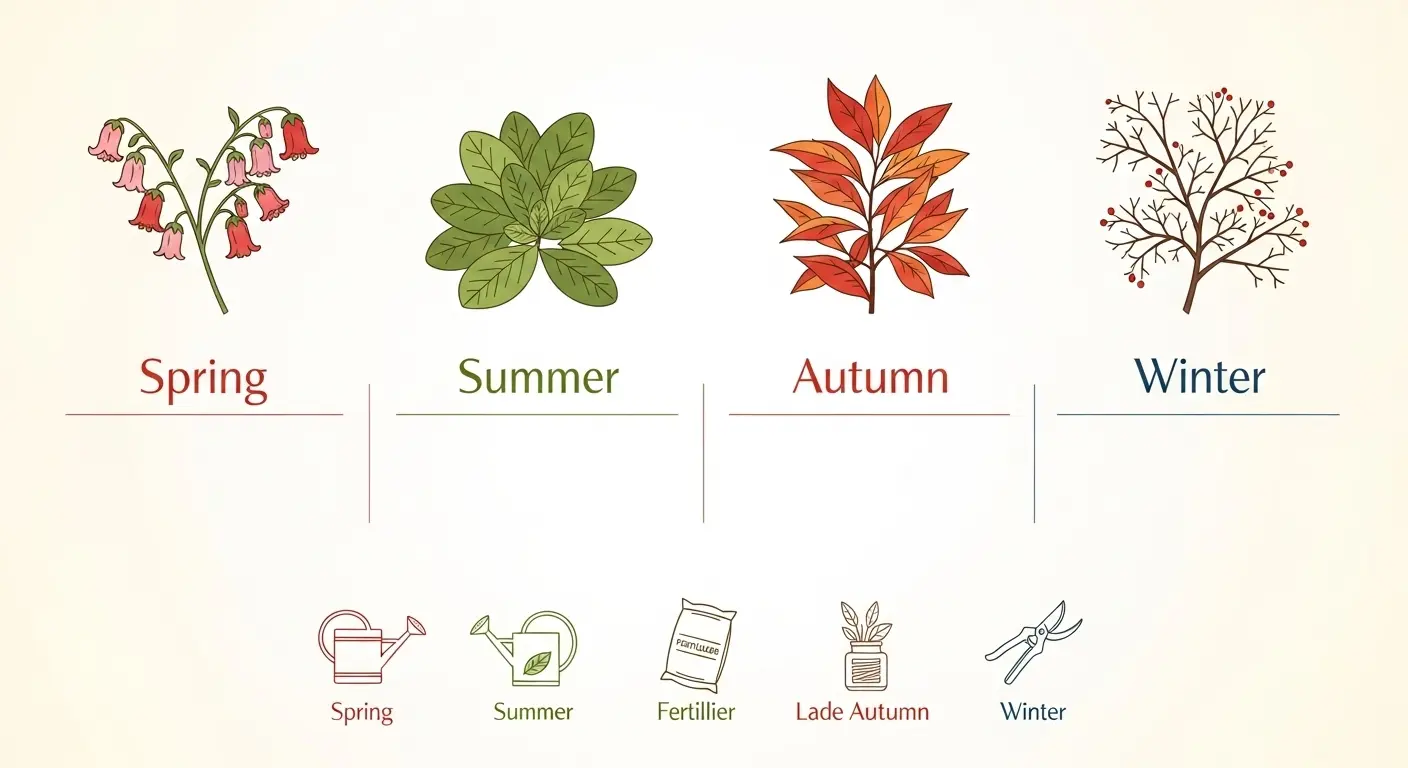

③ 年間管理カレンダー:水・肥料の最適スケジュール

ドウダンツツジの世話で迷わないために、季節ごとの作業をまとめた年間管理カレンダーが非常に役立ちます。これを基準にすることで、適切なタイミングで必要なケアを忘れずに行うことができ、枯れるリスクを大幅に減らせます。

| 季節 | 時期 | 主な作業 | 具体的な方法とポイント |

|---|---|---|---|

| 春 | 3月~5月 | 植え付け・植え替え 水やり 剪定・お礼肥 |

新芽が動く前の3~4月が植え替え適期。5月下旬~6月中旬の花後にすぐ剪定し、緩効性肥料の「お礼肥」を与える。土の表面が乾いたらたっぷり水やり。 |

| 夏 | 6月~8月 | 水やり(最重要) 葉焼け対策 病害虫チェック |

根が浅く乾燥に弱いため、特に鉢植えは水切れに注意。ほぼ毎日水やりが必要な場合も。強い西日を避け、半日陰に移動。ハダニの発生に注意。 |

| 秋 | 9月~11月 | 水やり 植え付け |

気温の低下とともに水やりの頻度を減らす。土の乾き具合を確認してから与える。10~11月は植え付けの適期。紅葉を楽しむ。 |

| 冬 | 12月~2月 | 寒肥 水やり |

休眠期に入る。2月頃に油かすなどの有機質肥料を「寒肥」として株元に施す。鉢植えは土が完全に乾いたら暖かい日の日中に少量水やりする程度。 |

④ 病害虫の予防と対策:早期発見で被害を最小限に

病害虫対策の極意は、発生させない環境づくりにあります。農薬に頼る前に、日々の管理でできる予防策を徹底することが、結果的に最も効果的で、植物にとっても優しい方法です。

まず基本となるのは、適切な剪定による風通しの確保です。枝が混み合っていると、内部が蒸れてカイガラムシやアブラムシの温床になります。不要な枝を間引く「透かし剪定」は、樹形を美しくするだけでなく、病害虫の予防にも直結します。

次に、乾燥を好むハダニ対策です。特に夏場、軒下など雨が当たらない場所で管理している鉢植えは、定期的に葉の裏にも水をかける「葉水」を行うと効果的です。これにより、ハダニの発生を物理的に洗い流し、嫌がる多湿環境を作ることができます。

そして最も重要なのが、日々の観察です。水やりのついでに、葉の裏や新芽、幹の根元などをチェックする習慣をつけましょう。もし害虫を見つけたら、数が少ないうちであれば、テープで貼り付けたり、古い歯ブラシでこすり落としたりして物理的に駆除するのが最も手軽で確実です。病気にかかった葉を見つけた場合も、すぐに取り除いて処分することで、蔓延を防げます。このように、病害虫の発生を「戦い」と捉えるのではなく、植物が健康でいられる環境を整える「健康管理」と考えることが、予防の第一歩です。

⑤ 剪定の極意:花も紅葉も楽しむための技術

ドウダンツツジの剪定は、ただ形を整えるだけではありません。どこを切るかによって、植物のエネルギーをどこへ向かわせるかをコントロールする、いわば植物との対話です。ドウダンツツジは、切った場所のすぐ下から複数の新しい枝を出す性質があります。この性質を理解すると、剪定がより創造的な作業になります。

剪定の基本は、まず枯れ枝や、内側に向かって伸びる不要な枝、他の枝と交差している枝などを根元から切り取る「透かし剪定」です。これだけでも株全体の風通しと日当たりが劇的に改善され、病害虫の予防になります。

その上で、全体の形を整える「刈り込み」を行います。理想の樹形をイメージし、そこからはみ出している枝を切りそろえていきます。この時、「この枝を切ったら、次はどこから新しい芽が出るだろうか?」と一歩先を読んで切ることが上級者への道です。外向きの芽の少し上で切れば、新しい枝は外側に伸びていき、開放的で美しい樹形になります。

指の太さ以上の枝を切った場合は、切り口から病原菌が侵入したり、水分が蒸発して枯れ込んだりするのを防ぐため、必ず「癒合剤」を塗布してください。これは人間でいう絆創膏のような役割を果たします。

正しい時期に、正しい方法で剪定を行うことで、ドウダンツツジは毎年美しい花と紅葉で、あなたの手入れに応えてくれるはずです。

総括:ドウダンツツジが枯れる原因を知り、正しい管理で再生させよう

この記事のまとめです。

- ドウダンツツジが枯れる最大の原因は水管理の失敗である

- 根が浅いため、水切れと根腐れの両方を起こしやすい

- 土壌は水はけの良い酸性土壌(pH4.5~6.0)が必須である

- アルカリ性の土壌では栄養を吸収できず、葉が黄化する

- 夏の強い西日は葉焼けの原因となるため避けるべきである

- 鉢植えは2年に1度の植え替えで根詰まりを防ぐ必要がある

- 病害虫は株が弱った時に発生しやすく、環境改善が根本対策となる

- ハダニは乾燥を好むため、葉水が予防に有効である

- 花芽は夏に作られるため、剪定は花後すぐ(5~6月)が鉄則である

- 秋以降の剪定は翌年の花芽を切り落とす行為である

- 肥料は多くを必要とせず、与えすぎは根を傷める原因となる

- 肥料は冬の「寒肥」と花後の「お礼肥」の年2回が基本である

- 弱った株は、傷んだ根を整理して新しい用土で植え替えることで復活の可能性がある

- 最適な用土は赤玉土、ピートモス、腐葉土の配合で作れる

- 年間管理カレンダーを活用し、季節に応じた手入れをすることが重要である