大切に育てているパキラが、なんだかひょろひょろと力なく伸びてしまった…そんなお悩みはありませんか?そのサインは「徒長(とちょう)」と呼ばれ、パキラからのSOSかもしれません。でも、ご安心ください。適切な「剪定」で、あなたのパキラは見違えるほど元気に、そして美しく生まれ変わります。この記事では、パキラがひょろひょろになる根本的な原因から、失敗しない剪定の具体的な手順、剪定後の丁寧な育て方、さらには切った枝で新しい株を増やす「挿し木」の楽しみ方まで、余すところなく徹底的に解説します。この記事を読めば、自信を持ってパキラのお手入れができるようになります。

- ひょろひょろになる3つの原因と対策がわかる

- 失敗しない剪定の時期と「成長点」の秘密がわかる

- 剪定後の正しい水やりや肥料の管理方法がわかる

- 切った枝を使い「挿し木」でパキラを増やす方法がわかる

ひょろひろはSOSのサイン!パキラが徒長する3つの原因

- 原因①:圧倒的な光量不足

- 原因②:風通しの悪さと空気の停滞

- 原因③:水のやり過ぎと根への負担

原因①:圧倒的な光量不足

パキラがひょろひょろと間延びしてしまう最も大きな原因、それは圧倒的な光量不足です。この現象は「徒長(とちょう)」と呼ばれ、植物が光を求めて必死に茎や枝を伸ばそうとする生存本能の現れです。パキラは「耐陰性がある」と紹介されることが多いため、日陰でも大丈夫だと誤解されがちですが、本来は日光が大好きな植物。耐陰性とは、あくまで「暗い場所でもしばらくは耐えられる」という意味であり、健全な成長には十分な光が不可欠なのです。

光が足りない環境では、パキラは光合成で得られるエネルギーを、幹を太くしたり葉を茂らせたりすることではなく、とにかく光のある場所へ到達しようと、茎と茎の間(節間)を長く伸ばすことに集中して使ってしまいます。その結果、茎は細く、葉は小さく、全体的に弱々しい「ひょろひょろ」とした姿になってしまうのです。これは、見た目が悪いだけでなく、病気や害虫への抵抗力も弱まる不健康な状態。あなたのパキラがひょろひょろしているのは、「もっと明るい場所へ連れて行って!」という必死のサインなのです。

EL

EL原因②:風通しの悪さと空気の停滞

見落とされがちですが、風通しの悪さもパキラがひょろひょろになる一因です。植物は、風に揺られるという物理的な刺激を受けることで、その力に負けないように自らの体を強くしようとします。特に茎や幹は、適度な揺れを感じることで、細胞が密になり、がっしりと太く成長する性質があります。しかし、室内のように空気が停滞している場所では、この自然のトレーニングが行われません。その結果、茎は刺激を受けることなく、ただ上に伸びるだけのか細いものになってしまいます。

さらに、風通しの悪さは、植物の健康を脅かす別の問題も引き起こします。葉の周りの空気がよどむと、湿気がこもりやすくなり、カビが原因の病気(例えば炭そ病など)や、ハダニなどの害虫が発生する絶好の環境を作り出してしまいます。つまり、風通しの悪さは、パキラを構造的に弱くするだけでなく、病害虫のリスクも高める二重の脅威なのです。定期的な換気や、サーキュレーターで室内の空気を優しく循環させることは、パキラを健康に保つために非常に重要な管理と言えるでしょう。

原因③:水のやり過ぎと根への負担

水のやり過ぎによる根へのダメージも、間接的にパキラをひょろひょろにする原因となります。植物の健康は、すべての栄養と水分を吸収する「根」の状態に大きく左右されます。パキラは乾燥に比較的強い植物で、鉢の中が常に湿っている状態を嫌います。水の与えすぎで土がジメジメしていると、根が呼吸できなくなり、やがて腐ってしまう「根腐れ」を引き起こします。

根が傷んでしまうと、当然ながら水分や養分を正常に吸い上げることができなくなります。そうなると、たとえ日当たりの良い場所に置いていても、植物全体が栄養失調に陥り、新しい葉を出したり、幹を太くしたりするエネルギーがなくなってしまいます。このような弱った状態で光量不足が重なると、徒長はさらに深刻化します。光不足が徒長の直接的な「引き金」だとすれば、根腐れは、植物全体の体力を奪い、徒長という症状をより重くする「基礎疾患」のようなものです。健康な根があってこそ、パキラは力強く成長できるのです。水やりは必ず、土の表面が乾いたことを確認してから行うようにしましょう。

徒長の原因まとめ

- 光不足:植物が光を求めて茎を異常に伸ばす最大の原因。

- 風通しの悪さ:茎を強くする刺激が足りず、病害虫のリスクも高まる。

- 水のやり過ぎ:根腐れを起こし、株全体の活力を奪ってしまう。

ひょろひょろパキラは見事に復活!剪定の全手順を徹底解説

- 剪定の成功は時期が9割!最適なタイミング

- 準備するもの:切れ味の良い清潔なハサミ

- ココが最重要!「成長点」の見つけ方と役割

- 実践①:樹形を整える「切り戻し剪定」

- 実践②:大胆リセット「丸坊主剪定」

剪定の成功は時期が9割!最適なタイミング

ひょろひょろになったパキラの剪定を成功させるために、最も重要なことは「時期」を選ぶことです。剪定は植物にとって、いわば外科手術のようなもの。回復するための体力がある時に行わなければ、かえって株を弱らせてしまいます。パキラの剪定に最適な時期は、成長期にあたる5月~7月です。この時期は、気温が安定して高く、パキラが最も活発に光合成を行い、ぐんぐんと成長する季節。このタイミングで剪定を行えば、切り口からの回復も早く、すぐに新しい芽(新芽)を吹いて、樹形が整いやすくなります。

逆に、絶対に避けたいのが、成長が緩慢になる秋以降、特に冬場の剪定です。冬はパキラにとって休眠期にあたり、成長するためのエネルギーをほとんど持っていません。この時期に剪定という大きなダメージを与えてしまうと、新芽を出す体力がなく、切り口から枯れ込んでしまったり、最悪の場合、株全体が枯死してしまう危険性があります。剪定は、パキラの自然な成長リズムに合わせて行う「戦略的なパートナーシップ」と心得ましょう。焦らず、最適な季節が来るのを待つことが、成功への一番の近道です。

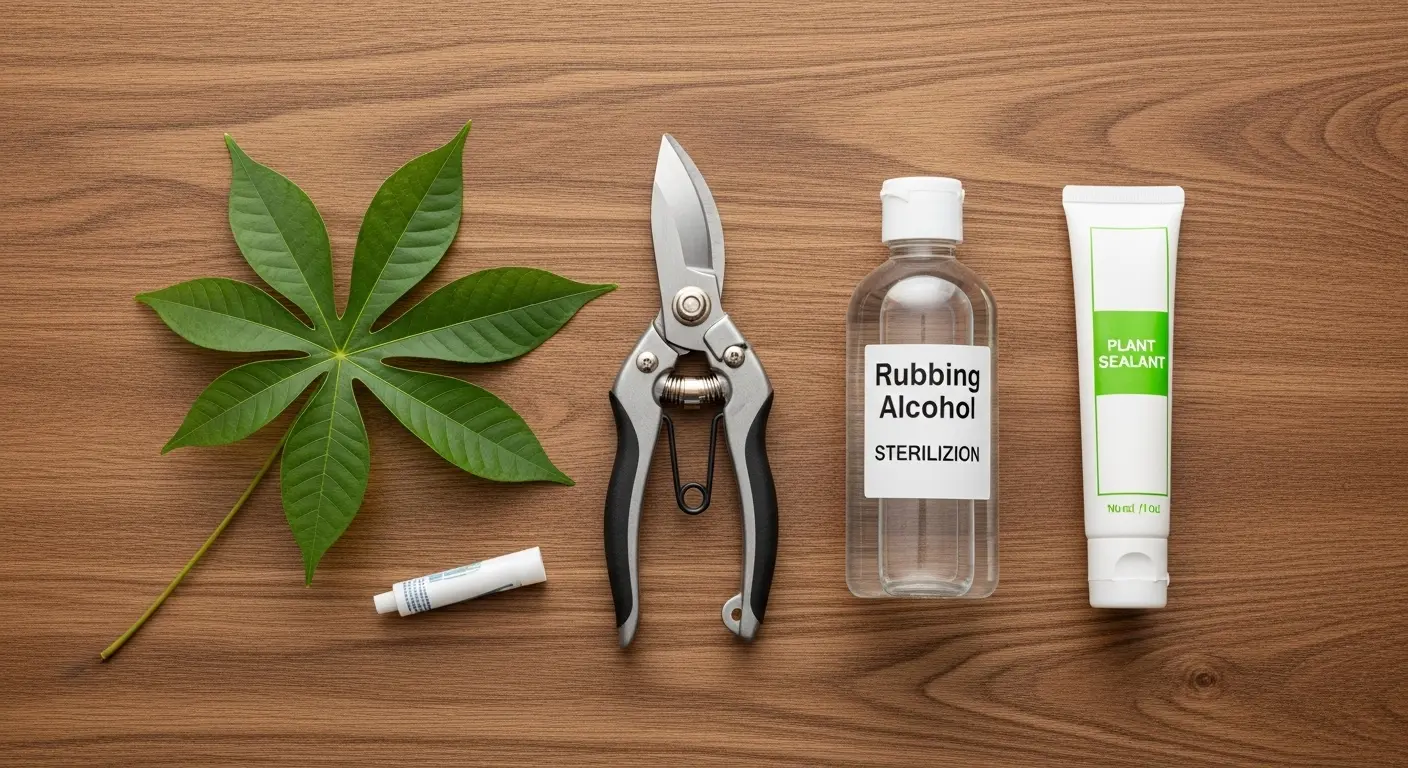

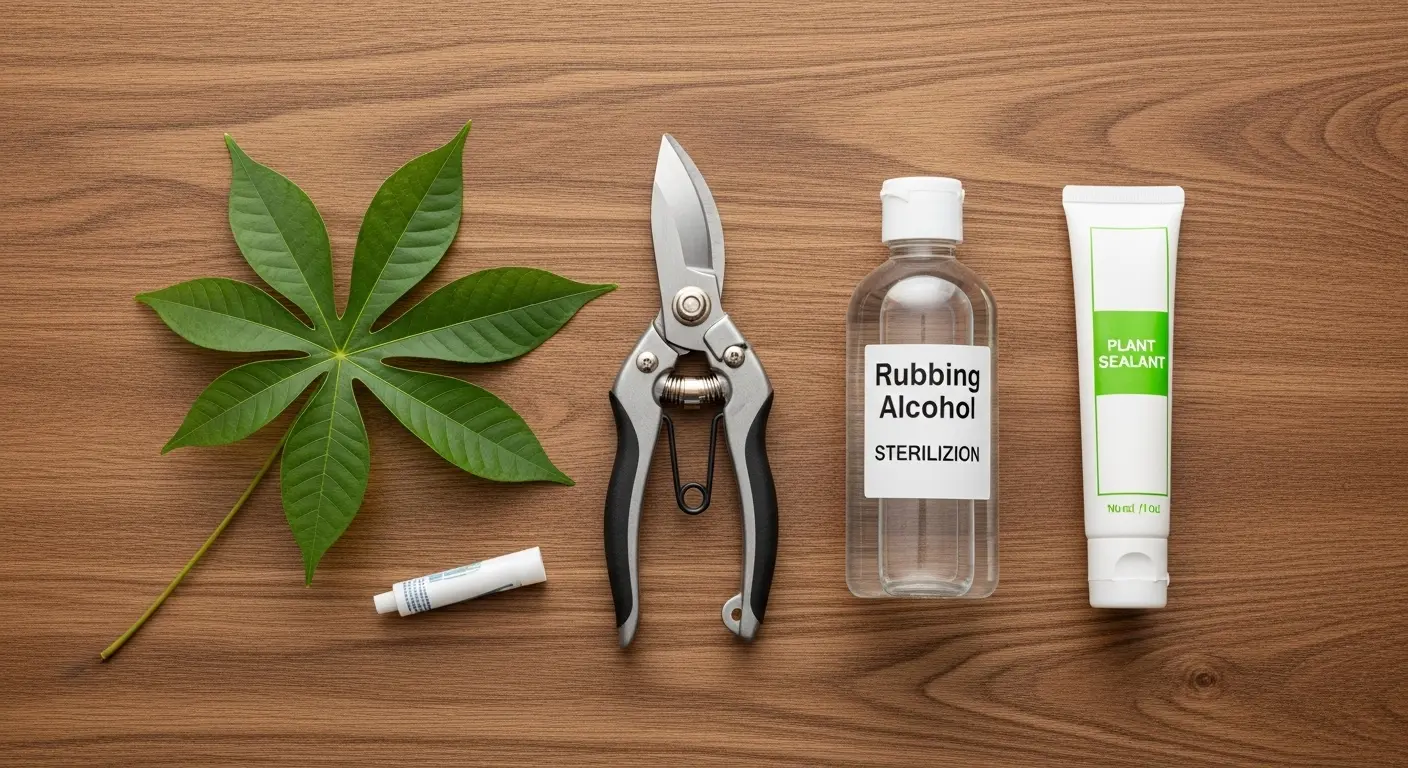

準備するもの:切れ味の良い清潔なハサミ

剪定作業を始める前に、適切な道具を準備しましょう。これは、手術の前にメスを準備するのと同じくらい重要な工程です。絶対に用意してほしいものは、「切れ味の良い、清潔な剪定バサミ」です。なぜなら、道具の状態がパキラの回復を大きく左右するからです。

切れ味の悪いハサミを使うと、切る際に枝の細胞組織を潰してしまいます。潰れた組織は治癒しにくく、そこから枯れ込みが始まったり、病原菌が侵入する原因となります。スパッと切れる鋭利なハサミを使うことで、切り口は最小限のダメージで済み、素早く回復に向かいます。また、ハサミが不潔だと、付着した雑菌が切り口という「傷口」から侵入し、病気を引き起こす可能性があります。使用前には、必ずアルコールで刃を拭くなどして消毒を徹底してください。太い枝を切る場合には、切り口を保護して病原菌の侵入を防ぐための「癒合剤(ゆごうざい)」があると、さらに安心です。これらの準備は、剪定後の失敗を防ぐための、最も確実な予防策なのです。

ココが最重要!「成長点」の見つけ方と役割

パキラの剪定において、どこを切るかを決める上で最も重要なキーワードが「成長点(せいちょうてん)」です。これを理解することが、剪定を成功に導く最大の秘訣と言っても過言ではありません。成長点とは、幹や枝の表面にある、少しポコッと盛り上がった節のような部分のこと。よく見ると、かつて葉っぱが生えていた跡が茶色いリング状になっていたり、小さな芽のような膨らみがあったりします。ここには、新しい枝や葉になる「 dormant bud(休眠芽)」が隠されています。

剪定の基本は、この成長点の1~2cm上で切ること。なぜなら、これには植物のホルモンが関係しているからです。植物の先端の芽(頂芽)は、「オーキシン」という成長ホルモンを出し、下にある脇芽(成長点にある芽)の成長を抑制しています。これを「頂芽優勢」と呼びます。剪定によって頂芽を取り除くと、オーキシンの供給が止まり、抑制されていた成長点が一斉に目を覚まし、そこから新しい芽が力強く伸び始めるのです。この仕組みを理解すれば、あなたはただ枝を切るのではなく、パキラの次の成長をデザインすることができるようになります。どこから新しい枝を伸ばしたいかを考え、その少し下にある成長点を見つけて、その上で切る。これが理想の樹形を作るための基本操作です。

実践①:樹形を整える「切り戻し剪定」

「切り戻し剪定」は、ひょろひょろと伸びすぎた枝をカットして、全体の樹形をコンパクトに整えるための最も基本的な剪定方法です。現在のパキラの姿を活かしつつ、バランスを良くしたい場合に適しています。難しく考えず、理想の姿をイメージしながら、不要な部分を取り除いていきましょう。

まず、鉢を少し離れた場所から眺めて、全体のバランスを確認します。どの枝が一番長く伸びてしまっているか、どこが混み合っているかを把握しましょう。次に、最も気になる長く伸びた枝から手をつけていきます。先ほど学んだ「成長点」を探し、理想の高さより少し下にある成長点を見つけ、その1~2cm上で思い切ってカットします。同様に、他の伸びすぎた枝や、内側に向かって伸びて他の枝と交差している枝、枯れている枝なども根元から切り落とします。一度にすべてを切ろうとせず、一本切るごとに少し離れて全体のバランスを確認するのが、失敗しないコツです。全体の7割程度の葉が残るように剪定すれば、株への負担も少なく、安全に樹形を整えることができます。

実践②:大胆リセット「丸坊主剪定」

もしあなたのパキラが、手の施しようがないほど全体的にひょろひょろになってしまっていたり、樹形を根本から作り直したいと考えているなら、「丸坊主剪定」という大胆な方法があります。これは、その名の通り、ほとんどの枝葉を切り落とし、幹だけの状態近くまで短く刈り込む強剪定です。

この方法は、パキラの非常に強い生命力があってこそ可能な、まさに最終手段とも言えるリセット方法です。株への負担が非常に大きいため、実行するには条件があります。まず、必ず成長期のピークである5月~6月に行うこと。そして、株自体にまだ体力があることが前提です。やり方は、幹に残したい成長点をいくつか確認し、その上で全ての枝をバッサリと切り落とします。どこで切るか迷うかもしれませんが、思い切って低い位置で切りそろえてしまっても、時期と株の状態が良ければパキラは見事に復活します。剪定後は、残された幹から新しい芽が一斉に吹き出し、ゼロから美しい樹形を仕立て直すことができます。勇気がいる作業ですが、長年の悩みを一気に解決できる可能性を秘めた方法です。

「切り戻し剪定」と「丸坊主剪定」どちらを選ぶ?

あなたのパキラの状態に合わせて、最適な剪定方法を選びましょう。

| 項目 | 切り戻し剪定 | 丸坊主剪定 |

|---|---|---|

| 目的 | 樹形の調整・維持 | 根本的な再生・リセット |

| 対象 | 一部の枝が伸びすぎている 全体のバランスを整えたい |

全体がひょろひょろで手がつけられない 樹形を完全に作り直したい |

| 方法 | 伸びた枝を選んで成長点の上で切る | 全ての枝を幹の低い位置で切る |

| リスク | 低い | 高い(時期と株の体力が重要) |

| 回復期間 | 比較的早い | 新芽が出るまで時間がかかる |

剪定後のパキラを元気に!正しいアフターケアと育て方

- 水やりは控えめに!根腐れさせない管理法

- 肥料は絶対NG!与えるべきタイミング

- 新芽を促す置き場所:優しい光と風

- 新芽が複数出たら「芽かき」を検討

水やりは控えめに!根腐れさせない管理法

剪定が無事に終わると、つい「お疲れ様」とばかりにたっぷりお水と肥料をあげたくなりますが、それは大きな間違いです。実は、剪定後のケアで最も重要なのは「何もしすぎない」こと。特に水やりは、これまでと同じ感覚で続けてはいけません。剪定によって葉の数が大幅に減ったパキラは、葉から水分を蒸散させる量が激減しています。つまり、水を吸い上げる力が弱まっているのです。

この状態で以前と同じ頻度で水やりをすると、鉢の中の水分が過剰になり、あっという間に根腐れを起こしてしまいます。これは、剪定で弱った株にとって致命的なダメージになりかねません。剪定後の水やりは、鉢の土の表面が乾いてから、さらに2~3日待って、土の中までしっかり乾いたのを確認してから与えるくらいでちょうど良いでしょう。植物を助けたいという優しい気持ちが、かえって仇となってしまう典型的な例です。剪定後は、まず株を休ませてあげることを最優先に考え、過保護にならないよう注意しましょう。

剪定後の過保護は禁物!

剪定後の植物は、人間で言えば手術を終えたばかりの患者さんのようなもの。回復には安静が必要です。良かれと思って水や肥料をたくさん与えるのは、消化の悪いご馳走を無理やり食べさせるようなもの。かえって体力を奪ってしまいます。まずはそっと見守り、自力で回復するのを待ちましょう。

肥料は絶対NG!与えるべきタイミング

水やりと同様に、剪定直後の肥料も絶対にNGです。剪定によってダメージを受け、回復にエネルギーを集中させている植物の根にとって、肥料の成分は強すぎる刺激となります。弱った根は肥料分をうまく吸収できず、かえって「肥料焼け」を起こしてさらに傷んでしまう可能性があります。

では、いつから肥料を再開すれば良いのでしょうか。その目安は、「新しい芽が伸び始めるのがはっきりと確認できてから」です。剪定した場所から小さな新芽が顔を出し、それが少しずつ成長して葉の形になってきたら、それはパキラが回復し、再び成長サイクルに入ったサインです。そのタイミングで、まずは通常の半分程度の薄さにした液体肥料から与え始めましょう。焦りは禁物です。剪定後、最低でも2~3週間は肥料を完全に断つこと。これが、パキラを確実に回復させるための鉄則です。

新芽を促す置き場所:優しい光と風

剪定後のパキラをどこに置くかも、その後の回復と成長を大きく左右する重要なポイントです。徒長の原因が光不足だったからといって、いきなり直射日光が当たる場所に置くのは避けましょう。剪定で体力が落ちている株や、これから出てくる生まれたての柔らかい新芽にとって、強すぎる日差しは「葉焼け」の原因となり、大きなダメージを与えてしまいます。

最適な場所は、「レースのカーテン越しの柔らかな光が当たる、風通しの良い場所」です。明るい日陰とも言える環境が、回復期のパキラには最も適しています。十分な光量で光合成を促しつつ、葉焼けのリスクを避けることができます。そして、ここでも「風通し」は重要です。新鮮な空気が循環することで、切り口が早く乾き、病原菌の付着を防ぐことができます。剪定を機に、これまでの置き場所を見直し、パキラにとって本当に快適な「一等地」を用意してあげることが、美しい復活への何よりのサポートになります。

新芽が複数出たら「芽かき」を検討

剪定後、しばらくすると切り口の下の成長点から新芽が出てきますが、生命力の強いパキラは、一つの箇所から2つも3つも芽を出すことがあります。これは元気な証拠で喜ばしいことですが、そのまま全てを育ててしまうと、その部分だけ枝が密集してしまい、風通しが悪くなったり、栄養が分散して個々の枝が細く弱々しく育ってしまったりすることがあります。そこで検討したいのが、「芽かき」という一手間です。

芽かきとは、複数出てきた新芽の中から、最も元気で、将来的に伸ばしたい方向に向いている芽を1~2本だけ残し、残りは指で優しく摘み取ってしまう作業のことです。これにより、残した芽に栄養が集中し、より太くしっかりとした枝に育てることができます。これは、盆栽などでも使われる、樹形を美しく整えるためのプロのテクニック。このひと手間を加えることで、あなたは単にひょろひょろを直すだけでなく、将来の美しい樹形を積極的にデザインする、一歩進んだガーデナーになることができるのです。

捨てないで!剪定した枝からパキラを増やす「挿し木」の楽しみ

- 挿し木の準備:元気な枝を選ぶ

- 土に挿す方法:基本の手順

- 水に挿す方法(水挿し):手軽な楽しみ方

- 挿し木パキラで「編み込み」に挑戦

挿し木の準備:元気な枝を選ぶ

剪定で切り落とした枝、それをゴミ箱に捨ててしまうのは非常にもったいないことです。その枝には、新しい命を育む力が秘められています。この枝を使って新しい株を増やす方法が「挿し木(さしき)」です。パキラは非常に生命力が強く、挿し木が成功しやすい植物なので、初心者の方でも気軽に挑戦できます。

まずは、挿し木に使う枝、「挿し穂(さしほ)」を準備しましょう。剪定した枝の中から、病気や傷がなく、緑色が鮮やかな元気なものを選びます。長さは10~15cm程度にカットしてください。次に、重要な作業が「葉の整理」です。挿し穂にはまだ根がないため、水を吸い上げる力が非常に弱い状態。葉がたくさんついていると、そこから水分がどんどん蒸散してしまい、すぐに萎れてしまいます。これを防ぐため、先端の葉を1~2枚だけ残し、それ以外の葉は付け根からすべて切り落とします。残した葉が大きい場合は、さらに半分ほどの大きさにカットすると、水分の蒸散をより効果的に抑えられます。最後に、土に挿す側の切り口をカッターナイフなどで斜めにスパッと切り直すと、吸水面が広がり、発根しやすくなります。

土に挿す方法:基本の手順

挿し穂の準備ができたら、いよいよ土に挿していきます。これが最もオーソドックスな挿し木の方法です。成功のコツは、清潔な用土を使うこと。肥料分が入っている通常の観葉植物用の土は、切り口が腐る原因になることがあるため、挿し木専用の土や、赤玉土の小粒など、無菌で水はけの良い土を使いましょう。

手順は以下の通りです。

1. 準備した挿し穂の切り口を、コップなどに入れた水に1~2時間ほど浸けて、十分に水を吸わせます(これを「水揚げ」と呼びます)。この時、市販の発根促進剤を水に混ぜておくと、成功率がぐっと上がります。

2. 小さな鉢やポットに挿し木用の土を入れ、あらかじめ湿らせておきます。

3. 割り箸などで土に穴をあけ、挿し穂の切り口を傷めないように優しく挿します。挿す深さは、枝の長さの3分の1から半分程度が目安です。

4. 土を軽く寄せて挿し穂を固定し、最後に改めて水をそっと与えます。

あとは、直射日光の当たらない明るい日陰で、土を乾かさないように管理すれば、1ヶ月ほどで根が出て、新しい芽が動き始めます。

水に挿す方法(水挿し):手軽な楽しみ方

「土の管理は少し難しそう…」と感じる方には、もっと手軽な「水挿し(みずさし)」という方法がおすすめです。これは、土の代わりに水を使って発根させる方法で、根が出てくる様子を直接観察できるのが大きな魅力です。

やり方は非常にシンプル。準備した挿し穂を、水を入れたガラスのコップや空き瓶に挿しておくだけです。ポイントは、毎日水を交換して、常に清潔な状態を保つこと。水が汚れると、切り口から雑菌が入って腐ってしまう原因になります。直射日光の当たらない明るい場所に置いておけば、早ければ1~2週間で切り口から白い根がにょきにょきと生えてきます。根が数cmに伸びたら、土に植え替えても良いですし、そのまま水耕栽培(ハイドロカルチャー)として楽しむこともできます。剪定という作業が、新しいグリーンを増やす楽しいイベントに変わる瞬間です。

挿し木の注意点:葉っぱだけでは育たない?

パキラは葉柄(葉の軸)の部分だけでも水に挿しておくと根が出ることがあります。しかし、残念ながらそこから新しい芽が出てくることはありません。植物が成長するためには、幹や枝にある「成長点」が必要不可欠だからです。挿し木でパキラを増やす場合は、必ず幹や枝の一部がついた「挿し穂」を使うようにしましょう。

挿し木パキラで「編み込み」に挑戦

挿し木で無事にいくつかの新しい株が育ったら、少しクリエイティブな楽しみ方に挑戦してみませんか?それが、パキラの魅力の一つでもある「編み込み仕立て」です。お店で売られている編み込みパキラは、若い苗を複数本寄せ植えして作られていますが、実は挿し木で育てた株は、この編み込みに非常に適しています。

種から育てた「実生(みしょう)」のパキラは根元がぷっくりと太りますが、挿し木で育った株は根元が太りにくく、幹全体の太さが均一に成長するため、編み込みやすいのです。やり方は、発根して少し成長した挿し木苗を3~4本、一つの鉢に寄せ植えします。そして、幹がまだ柔らかいうちに、三つ編みをするように優しく編み上げていき、上部をビニールタイなどで軽く固定します。最初は隙間だらけでも大丈夫。パキラが成長して幹が太くなるにつれて、隙間は自然に埋まり、立派な編み込み樹形になっていきます。自分で剪定した枝から、世界に一つだけのオリジナル編み込みパキラを育てる。これは、園芸の醍醐味を存分に味わえる、素晴らしいプロジェクトになるはずです。

総括:ひょろひょろパキラの剪定は、正しい知識で愛情ある再生術

この記事のまとめです。

- パキラがひょろひょろになる「徒長」の最大の原因は光量不足である。

- 風通しの悪さは幹を弱くし、病害虫のリスクを高める。

- 水のやり過ぎによる根腐れは、株全体の活力を奪う根本的な問題となる。

- 一度ひょろひょろになった枝は元に戻らないため、剪定が唯一の解決策である。

- 剪定の最適期は、植物の成長が活発な5月~7月である。

- 冬場の剪定は株に大きな負担をかけ、枯れるリスクがあるため避けるべきだ。

- 剪定には、切れ味が良く消毒された清潔なハサミを使用することが不可欠である。

- 新しい芽は「成長点」から出るため、その1~2cm上で切るのが基本である。

- 植物ホルモン「オーキシン」の働きにより、頂芽を剪定すると側芽の成長が促される。

- 「切り戻し剪定」は、伸びすぎた枝を整え、全体のバランスを良くする基本的な方法だ。

- 「丸坊主剪定」は、樹形を根本からリセットする大胆な方法だが、時期と株の体力が重要だ。

- 剪定後は葉の数が減り、吸水量が減るため、水やりは通常よりずっと控えめにする。

- 剪定直後の施肥は根を傷めるため厳禁。新芽の成長が確認できてから再開する。

- 剪定した枝は「挿し木」に利用でき、新しい株を増やすことが可能だ。

- 挿し木で増やした株は、編み込み仕立てに挑戦する楽しみもある。