大切な植物に良かれと思ってベニカXファインスプレーを使ったのに、葉が変色したり元気がなくなったり…。「もしかして、かけすぎた?」と不安になっていませんか。その症状、単なる不調ではなく「薬害」かもしれません。この記事では、ベニカXファインスプレーの過剰使用で起こる薬害の具体的な症状から、発生してしまった際の緊急対応、そして植物を回復に導くための専門的な管理方法までを徹底解説します。さらに、二度と失敗しないための正しい散布方法や、農薬に頼りすぎない総合的な病害虫管理(IPM)についても紹介。この記事を読めば、あなたの不安は自信に変わり、植物を健やかに育てるための確かな知識が身につきます。

この記事のポイント

- かけすぎで起こる薬害の具体的な症状

- 薬害発生時の緊急対応と回復ステップ

- 失敗しないための正しい散布方法

- 農薬に頼りすぎない総合的な病害虫管理

ベニカXファインスプレーをかけすぎるとどうなる?薬害の症状と原因

- 薬害とは?植物が見せる危険サイン

- ベニカXの3つの有効成分と薬害の仕組み

- 薬害を引き起こす3つの危険な状況

- 症状別!薬害の見分け方チェックリスト

薬害とは?植物が見せる危険サイン

大切に育てている植物に農薬を使った後、かえって元気がなくなってしまった経験はありませんか。その現象は、「薬害」と呼ばれる化学的ストレスが原因かもしれません。薬害とは、病害虫を駆除するために使用した農薬によって、対象ではない植物自体に生理的な障害や損傷が生じることを指します。これは病気とは異なり、化学物質によって引き起こされる一種の傷害です。

日本で市販されている農薬は、すべて国による厳しい薬害試験をクリアしていますが、それはあくまで管理された特定の条件下での話。私たちの庭やベランダでは、気温、湿度、日照、そして植物自身の健康状態など、無数の要因が複雑に絡み合っています。そのため、ラベル通りに使ったつもりでも、予期せぬ薬害が発生してしまう可能性があるのです。

薬害の症状は、花びらにシミができるといった軽微なものから、植物全体の生育が止まってしまったり、最悪の場合は枯れてしまったりと、非常に多岐にわたります。良かれと思って散布した薬剤が、逆に植物を苦しめる結果にならないよう、薬害の正しい知識を身につけることが重要です。

EL

ELベニカXの3つの有効成分と薬害の仕組み

ベニカXファインスプレーがなぜ「かけすぎ」によって薬害を引き起こすのか。その答えは、製品に含まれる3つの有効成分の特性に隠されています。これらの成分が組み合わさることで、幅広い病害虫に効果を発揮する一方で、過剰に使用された場合にはリスクにもなり得るのです。

1. クロチアニジン(浸透移行性殺虫成分)

この成分は、葉や茎から吸収されて植物全体に行き渡る「浸透移行性」を持っています。このおかげで、アブラムシなどに約1ヶ月という長期間の効果が続きます。しかし、一度吸収されてしまうと、水で洗い流しても取り除くことができません。かけすぎると植物の体内に薬剤が蓄積し、内部からダメージを与えてしまう可能性があります。

2. フェンプロパトリン(接触性殺虫成分)

害虫の体に直接付着することで効果を発揮する「接触毒」で、製品の速効性を担っています。植物の表面に留まるため、高濃度で同じ場所に何度も散布すると、その部分の葉の組織が化学的な火傷、いわゆる「薬焼け」を起こすことがあります。

3. メパニピリム(殺菌成分)

病原菌が植物に侵入するのを防ぐ、予防と治療の両方の効果を持つ殺菌成分です。基本的には安全性の高い成分ですが、シクラメンの開花期など、植物がデリケートな状態にある時には薬害の原因となることが報告されています。

注意点

これら3つの異なる作用を持つ成分が、かけすぎによって複雑な薬害を引き起こします。表面の薬剤を洗い流せても、内部に吸収された薬剤は残ってしまうため、一度発生した薬害からの回復は非常に難しくなるのです。

薬害を引き起こす3つの危険な状況

薬害は、単に「かけすぎた」という量だけの問題で発生するわけではありません。「気温」「植物の状態」「散布ミス」という3つの要因が重なったときに、そのリスクは飛躍的に高まります。いわば、薬害発生のパーフェクトストーム(最悪の状況)です。

1. 高温と強光

最も注意すべきは、気温が高い日中の散布です。気温が30度を超えるような環境では、植物は人間と同じようにストレスを受けており、薬剤の吸収率も高まっています。このような状況で散布すると、通常の量でも過剰摂取となり、深刻な薬害を引き起こす危険性が非常に高くなります。農業のプロも、高温時の薬剤散布は厳禁としています。

2. 植物の状態

水切れを起こしていたり、栄養が不足していたり、植え替えたばかりで弱っている植物への薬剤散布は、弱った体に鞭を打つようなものです。ストレス下にある植物は防御機能が低下しており、薬害に対して非常に敏感になっています。元気な状態の時に散布するのが基本です。

3. 散布のミス

良かれと思ってやったことが、裏目に出るケースです。

- 頻度の間違い:製品ラベルに記載された使用回数の上限を超えて散布すると、体内に薬剤が蓄積し中毒症状を引き起こします。

- 重複散布:同じ場所に何度も重ねてスプレーすると、局所的に高濃度となり、化学火傷の原因になります。

- 展着剤の自己判断での追加:効果を高めようと展着剤(薬剤を付きやすくする補助剤)を混ぜると、薬剤の吸収が過剰に促進され、薬害のリスクを高めることがあります。

症状別!薬害の見分け方チェックリスト

「これって病気?それとも薬害?」と迷ったときのために、薬害特有の症状をリストアップしました。メーカーからの公式な注意喚起と、実際の園芸家の観察報告を基にした、実践的な診断ガイドです。大切な植物からのSOSサインを見逃さないようにしましょう。

薬害の症状は、カビやウイルスによる病気の症状と似ていることがありますが、「薬剤を散布した後に症状が出たか」という時間的な関連性が、見分ける上での重要な手がかりになります。

もし症状に当てはまる場合は、どの有効成分が原因となっている可能性があるのか、下の表で確認してみてください。迅速な状況判断に役立ちます。

| 症状 | 薬害としての主な原因 | 関連する状況・特徴 |

|---|---|---|

| 葉の縁や先端の焼け(葉焼け) | 高濃度または重複散布による直接的な化学火傷。 | 高温時や直射日光下での散布後に発生しやすい。 |

| 葉全体の均一な黄化(クロロシス) | 浸透移行性成分が体内に蓄積し、クロロフィル生成を阻害。 | 散布後数日経ってから現れ、しばしば古い葉から始まる。 |

| 白、茶、黒の斑点(ネクロシス) | 葉の表面に付着した薬剤の液滴が原因で、局所的な細胞が壊死。 | カビ性の病斑と誤認しやすいが、薬剤が溜まった箇所に不規則かつ均一な斑点が現れる。 |

| 花弁のシミや変色 | 薬剤がデリケートな花弁の組織に直接接触。 | メーカーが特に注意喚起している代表的な薬害症状。 |

| 新芽の歪みや萎縮 | 浸透移行性成分が成長点に作用し、ホルモンバランスを攪乱。 | ウイルス病やカルシウム欠乏症の症状と類似するが、薬剤散布との時間的関連性を確認する。 |

| 突然の落葉、落花、落果 | 植物が深刻な生理的ショックを受けたことによる急性ストレス反応。 | 重度の薬害を示唆する危険な兆候。 |

ベニカXファインスプレーのかけすぎ対処法と正しい使い方

- 薬害発生!最初の24時間ですべき初期対応

- 植物を回復に導く光・水・温度の管理法

- 薬害から復活させるための栄養管理と剪定

- 二度と失敗しない!散布前の確認リスト

- 農薬に頼らない!庭を強くするIPM入門

薬害発生!最初の24時間ですべき初期対応

「薬害かもしれない!」と気づいたとき、最初の24時間の対応がその後の植物の運命を大きく左右します。パニックにならず、冷静に、しかし迅速に行動しましょう。ここでは、専門家が推奨する緊急時対応プロトコルを紹介します。

ステップ1:直ちに散布を中止する

当たり前のことですが、これが最も重要です。さらなる化学的ストレスを与えるのを、まず止めなければなりません。

ステップ2:植物を安全な場所へ移動させる(可能な場合)

鉢植えの場合は、すぐに直射日光や高温を避けられる、涼しく明るい日陰に移動させましょう。地植えの場合は、遮光ネットなどで日差しを和らげる応急処置も有効です。これにより環境ストレスを最小限に抑え、植物が回復に集中できる状況を作ります。

ステップ3:洗い流しによる応急処置

薬害が疑われたら、可能な限り速やかに、植物の葉全体を優しく、しかし徹底的に清浄な水で洗い流してください。これは、まだ吸収されていない接触性の有効成分(フェンプロパトリン)を物理的に除去し、表面的なダメージの進行を防ぐための「害はなく、益がある可能性のある」重要な応急処置です。

注意点

この「洗い流し」は、あくまで応急処置です。すでに体内に吸収されてしまった浸透移行性の成分(クロチアニジン)による全身的なダメージを治癒するものではないことを、冷静に認識しておきましょう。

植物を回復に導く光・水・温度の管理法

初期対応を終えたら、次は植物が自己治癒力を最大限に発揮できる「集中治療室」のような環境を整えてあげることが重要です。薬害を受けた植物は非常にデリケートな状態。あらゆるストレス要因を徹底的に排除しましょう。

光の管理

回復期間中は、直射日光は絶対に避けてください。レースのカーテン越しの光や、木漏れ日が差すような「明るい日陰」が最適な場所です。強すぎる光は、弱った葉にさらなるダメージを与え、化学火傷を悪化させる原因になります。

水の管理

土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本ですが、常に土がジメジメしている過湿状態は禁物です。ストレス下の植物は水分の吸収能力が低下しているため、根腐れを起こしやすくなっています。かといって、完全に乾かしすぎるのも新たなストレスになるため、土の状態をこまめにチェックし、適度な湿り気を保つことを心がけてください。

温度の管理

可能な限り、涼しい環境を維持することが回復を早める鍵です。特に夜間の温度が下がると、植物は日中のダメージを回復するためのエネルギーを蓄えることができます。高温は薬害の進行を早め、植物の代謝に大きな負担をかけることを覚えておきましょう。

薬害から復活させるための栄養管理と剪定

植物が少し落ち着いてきたら、回復を後押しするためのケアを始めますが、ここでも「やりすぎ」は禁物です。弱った植物への栄養補給や剪定は、諸刃の剣になる可能性があります。

栄養管理:施肥は焦らず、活力剤から

薬害発生直後の施肥、特に窒素成分の多い化学肥料は絶対に避けてください。弱った根では吸収できず、かえって「肥料焼け」という二次被害を引き起こす恐れがあります。

回復をサポートするには、まずメネデールのような「活力剤」や、海藻エキスなどが主成分のストレス軽減剤を規定よりもさらに薄めて与えるのがおすすめです。これらは植物の代謝に負担をかけることなく、細胞の修復を助ける微量要素を供給してくれます。葉の色が少し良くなるなど、回復の兆しが見えてから、ごく薄い液体肥料を試すようにしましょう。

剪定:枯れていない葉は切らない

見た目が悪くても、茶色く変色した葉や枝をすぐに切り取ってはいけません。剪定は植物にとって大きなストレスであり、切り口から二次的な感染症を引き起こすリスクもあります。また、植物は損傷した葉から、まだ使える栄養分を再吸収しようとすることがあります。

剪定するのは、手で触れてポキッと折れるような、完全に枯死した部分だけに留めましょう。本当の回復のサインは、歪みのない健康な新芽が展開し始めることです。このサインが見えるまで、数週間から数ヶ月かかることもあります。焦らず、じっくりと見守る忍耐が求められます。

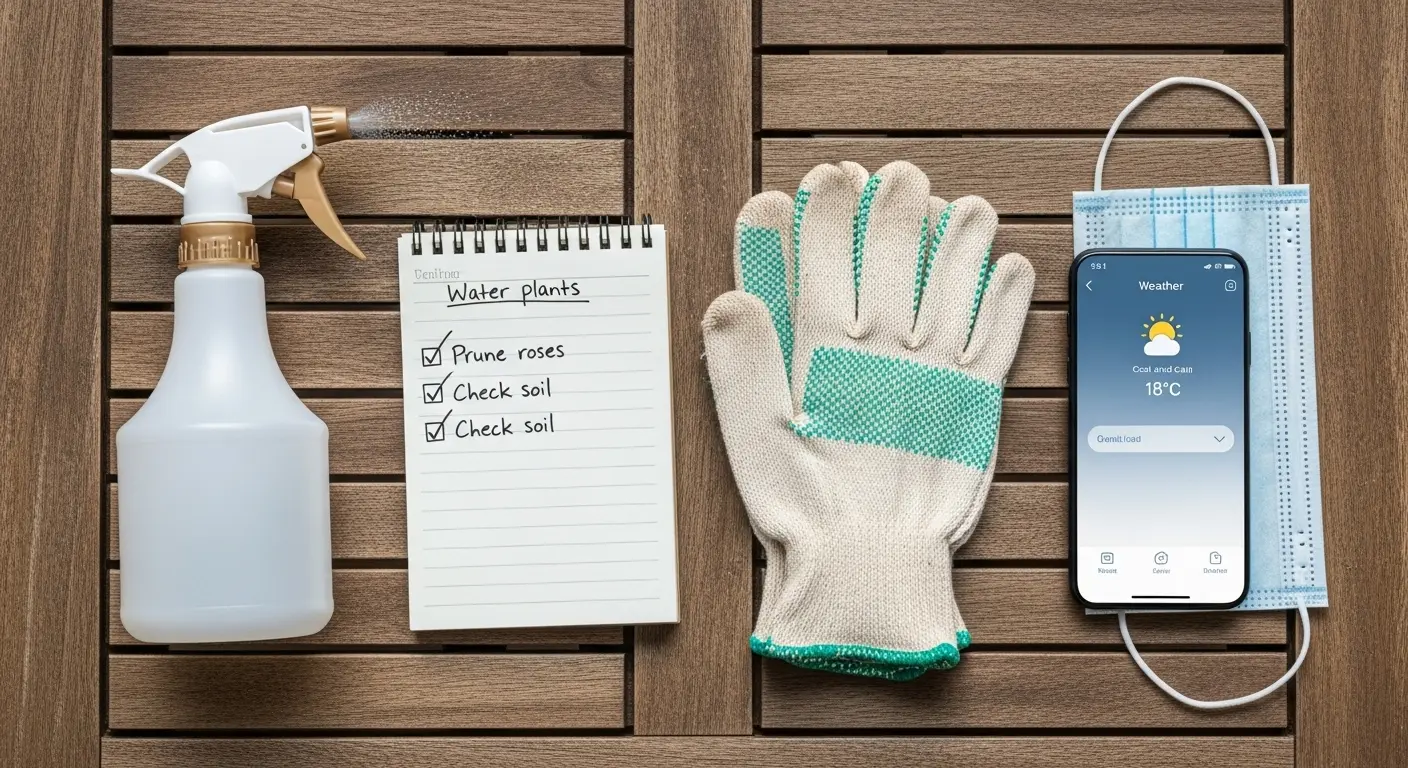

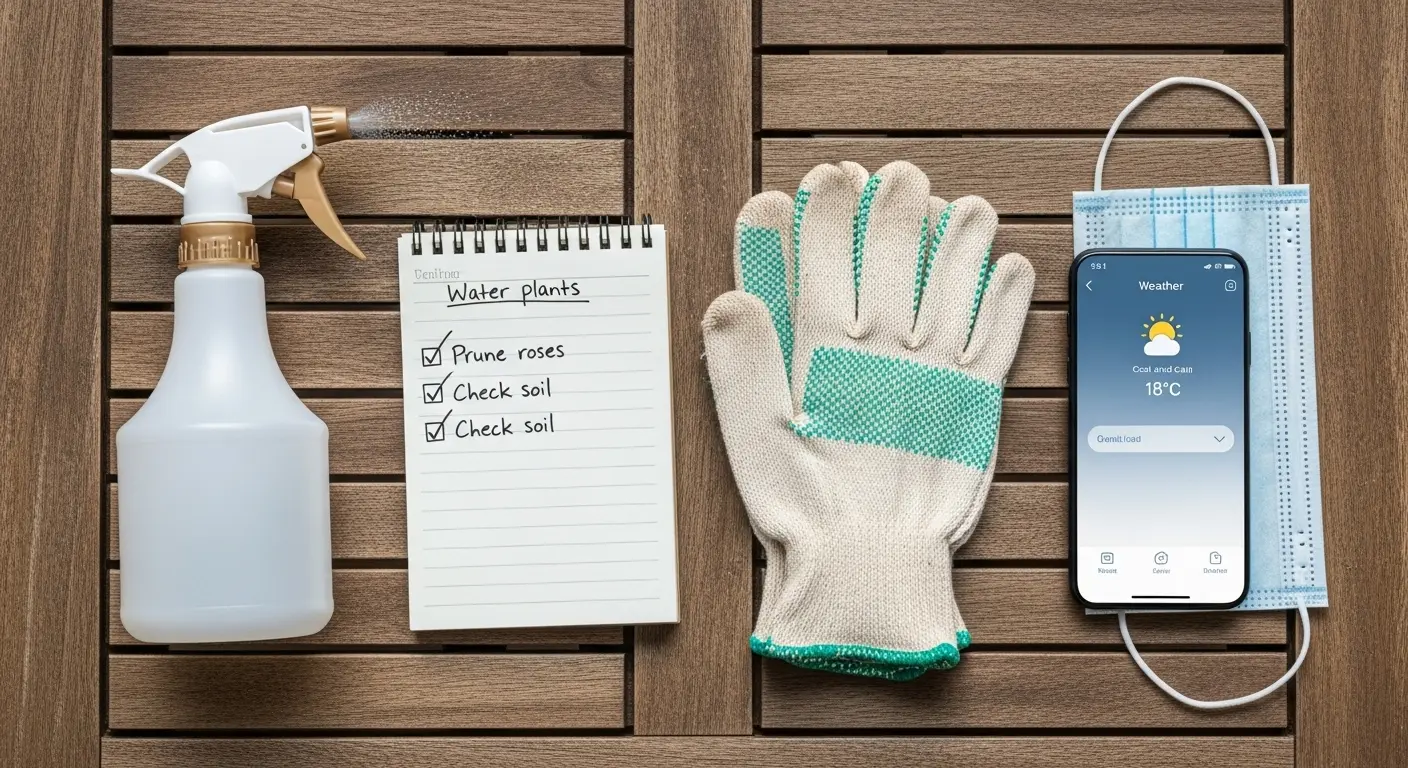

二度と失敗しない!散布前の確認リスト

薬害という辛い経験を繰り返さないために、ベニカXファインスプレーを散布する前には、必ず以下のチェックリストを確認する習慣をつけましょう。この一手間が、あなたの大切な植物を守ります。

散布前チェックリスト

- 時間帯は? → 早朝または夕方の涼しい時間帯か?(日中は避ける)

- 気温は? → 30度未満か?(真夏日の日中は絶対NG)

- 天気は? → 風は穏やかか?数時間以内に雨の予報はないか?

- 植物の状態は? → 水分を十分に吸って元気か?(萎れている時は散布しない)

- ラベルは読んだか? → 対象の植物か?使用回数の上限は超えていないか?

特に重要なのは、製品ラベルの「効果・薬害等の注意」と「安全使用上の注意」を必ず熟読することです。ここには、メーカーが多大なテストを経て得た、安全に使うための情報が詰まっています。

また、散布技術も重要です。葉の裏など、害虫が隠れやすい場所にもしっかりかかるように、細かい霧で植物全体を均一に覆うように散布します。液が滴り落ちるほどかけるのは「かけすぎ」であり、薬害や土壌汚染のリスクを高めるだけです。そして、ご自身の安全のためにも、マスクや手袋、長袖の衣服の着用を徹底してください。

農薬に頼らない!庭を強くするIPM入門

ベニカXファインスプレーは非常に優れた薬剤ですが、病害虫を見つけるたびにすぐに農薬に頼るという考え方そのものを見直すことも、薬害を防ぐ上で非常に重要です。そこで紹介したいのが、「総合的病害虫管理(IPM: Integrated Pest Management)」という考え方です。

IPMとは、利用できる様々な防除技術を適切に組み合わせ、化学農薬を「最後の手段」として位置づけるアプローチです。病害虫を根絶するのではなく、被害が出ないレベルにコントロールすることを目指します。

家庭でできるIPMの実践例

- 耕種的防除(予防):病気に強い品種を選んだり、日当たりと風通しを良くするために適切な剪定を行ったり、株間を十分に確保したりすることで、そもそも病害虫が発生しにくい環境を作ります。

- 物理的防除(障壁と除去):害虫を見つけたら手で取り除く、アブラムシを強い水流で洗い流す、防虫ネットを設置する、といった直接的な手段です。

- 生物的防除(天敵の活用):害虫を食べてくれるテントウムシやクサカゲロウなどの益虫が好む花(アブラナ科やセリ科の植物など)を植えて、庭の生態系を豊かにします。

これらの対策を講じても被害が抑えられない場合に、初めて化学農薬の使用を検討します。このIPMのアプローチを取り入れることで、農薬の使用回数そのものを減らすことができ、結果として「かけすぎ」のリスクを根本から断つことができるのです。

総括:ベニカXファインスプレーのかけすぎを防ぎ、植物を守る知識

この記事のまとめです。

- ベニカXファインスプレーの過剰使用は「薬害」を引き起こす可能性がある。

- 薬害は、農薬という化学的ストレスによって植物に生じる生理障害である。

- 主な症状には葉焼け、黄化、斑点、花弁のシミ、新芽の萎縮などがある。

- 薬害は高温、植物の衰弱、散布ミスの3つの要因が重なると発生しやすい。

- 特に30度を超える高温時の散布は薬害リスクを著しく高める。

- 薬害が疑われる場合、まず植物を涼しい日陰に移動させ、葉を水で洗い流す。

- 回復期は直射日光を避け、過湿にも乾燥にもならないよう慎重に水やりを行う。

- 回復期の施肥は避け、活力剤などから始めるのが安全である。

- 損傷した葉も光合成や栄養の再吸収を行うため、完全に枯死するまで剪定しない。

- 真の回復の兆候は、健康な新芽が展開し始めることである。

- 予防策として、散布前には必ずラベルを読み、気温や植物の状態を確認する。

- 散布は早朝か夕方の涼しい時間帯に行うのが鉄則である。

- 液だれするほどの散布は過剰であり、薬害や環境汚染のリスクを高める。

- 総合的病害虫管理(IPM)は、農薬への依存を減らし、薬害リスクを根本から低減する。

- IPMでは、化学農薬は最後の手段と位置づけ、まずは予防や物理的防除を優先する。