庭木として人気のジューンベリー。甘い果実が魅力的ですが、「ジューンベリーに毒性はあるの?」と、小さなお子様やペットのいるご家庭では心配になりますよね。この記事では、その疑問に明確にお答えします。結論から言うと、ジューンベリーの毒性は「部位による」のが正解です。安全な完熟果実と、注意が必要な葉や種子に含まれる「青酸配糖体(アミグダリン)」という毒の正体について、科学的根拠を基に徹底解説。万が一の誤食に備えた犬や猫の中毒症状、家庭での応急処置、そして安全に楽しむための栽培管理まで、この記事を読めば、ジューンベリーの毒性に関する全ての不安が解消され、安心してその魅力を満喫できるようになります。

- ジューンベリーの毒性は部位により異なり、完熟した果実は安全

- 葉や種子には「青酸配糖体」という有毒成分が含まれる

- 特に犬や猫、小さなお子様のいる家庭では誤食に注意が必要

- 万が一の誤食時の症状と正しい応急処置の方法を解説

ジューンベリーの毒性の真実:安全な部分と危険な部位を徹底解説

- 結論:ジューンベリーの毒性は「部位による」が正解

- 毒の正体「青酸配糖体アミグダリン」とは?

- 要注意!ジューンベリーの毒性を持つ部位一覧

- 完熟果実と未熟果・種子のリスクの違い

結論:ジューンベリーの毒性は「部位による」が正解

ジューンベリーの毒性について、インターネット上では「安全だ」という情報と「毒がある」という情報が混在しており、混乱されている方も多いのではないでしょうか。園芸の専門家として、この疑問に明確な答えをお伝えします。それは、「ジューンベリーの毒性の有無は、食べる部位によって決まる」ということです。

まず、最も大切なことから。黒紫色によく熟したジューンベリーの果実は、人間が食べる分には基本的に安全です。ジャムやパイ、もちろん生食でも、その甘酸っぱい風味を楽しむことができます。古くから食用として利用されてきた歴史が、その安全性を物語っています。

しかし、その一方で、ジューンベリーの植物全体に目を向けると話は変わります。特に、葉、茎、樹皮、そして種子や未熟な果実には、天然の有毒成分が含まれていることが確認されています。これが「ジューンベリーには毒性がある」と言われる理由です。

つまり、オンラインで見かける一見矛盾した情報は、それぞれが植物の異なる部分に言及しているために生じる誤解なのです。この記事では、どの部分が安全で、どの部分にどのような危険が潜んでいるのかを一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。この知識があれば、ジューンベリーを安全に、そして心から楽しむことができるようになります。

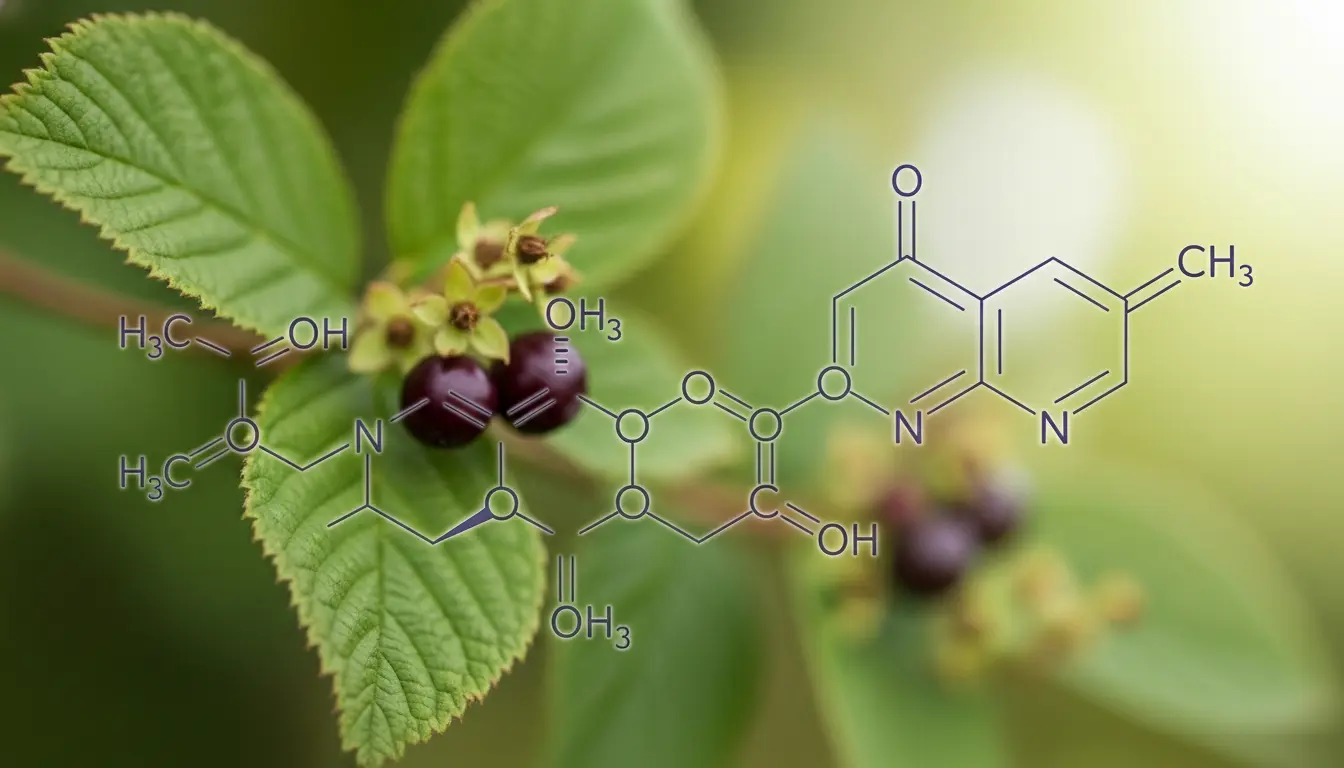

毒の正体「青酸配糖体アミグダリン」とは?

ジューンベリーの葉や種子に含まれる毒の正体、それは「青酸配糖体(せいさんはいとうたい)」と呼ばれる化合物群の一種、アミグダリンです。少し専門的な響きですが、私たちの食生活に意外と身近な存在でもあります。

ジューンベリーは、サクラやリンゴ、ウメ、ビワ、モモなどが属する「バラ科」の植物です。このバラ科の植物、特にその種子(専門的には「仁(じん)」と呼ばれます)には、自己防衛の仕組みとしてアミグダリンを含むものが多く存在します。

アミグダリンそのものが直接的な毒ではありません。しかし、植物の組織が傷つけられる、例えば葉が食べられたり、種子が噛み砕かれたりすると、植物内に別々に保管されていた分解酵素と混ざり合います。この反応によってアミグダリンは分解され、最終的に「シアン化水素(青酸)」という猛毒を発生させるのです。これが青酸中毒を引き起こす原因となります。

EL

ELこの知識は、単に「危険だ」と怖がるためではなく、リスクを正しく理解し、適切な対策を講じるために不可欠です。

要注意!ジューンベリーの毒性を持つ部位一覧

ジューンベリーのどの部分に注意すべきか、具体的に把握しておくことが安全管理の鍵となります。ここでは、部位ごとの毒性の有無とリスクレベルを分かりやすく整理しました。ご自宅のジューンベリーをチェックする際の参考にしてください。

特に注意が必要なのは、葉、種子、未熟な果実です。これらには前述した青酸配糖体(アミグダリン)が高濃度で含まれている可能性があります。また、あまり知られていませんが、茎や樹皮、根にも同様の成分が含まれているとされています。

さらに特筆すべきは、しおれた葉です。新鮮な葉よりも毒性が高まるという報告もあり、庭に落ちた枯れ葉をペットが口にしてしまうケースは特に注意が必要です。

以下の表は、ジューンベリーの各部位の危険度をまとめたものです。このプロファイルを頭に入れておけば、どこに注意を払うべきかが一目瞭然になります。

| 部位 | 含まれる主な毒性成分 | 危険度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 熟した果実(果肉) | ほぼ含まれない | 低い | 人間が食用にする部分は安全。ただしアレルギーの可能性はゼロではない。 |

| 未熟な果実 | 青酸配糖体(アミグダリン) | 高い | 熟すにつれて毒性は減少する。緑色の未熟果は絶対に食べさせないこと。 |

| 種子 | 青酸配糖体(アミグダリン) | 高い | 噛み砕かれると毒性を発生。丸ごと飲み込んだ場合のリスクは低いが注意。 |

| 葉 | 青酸配糖体(アミグダリン) | 非常に高い | 特にしおれた葉は毒性が高まる可能性があり、最も注意が必要な部位の一つ。 |

| 茎・樹皮・根 | 青酸配糖体(アミグダリン) | 中程度 | ペットが枝をかじる、庭を掘り返すなどの行為に注意が必要。 |

このように、ジューンベリーは「実だけを楽しむ」という前提で付き合うことが非常に重要です。

完熟果実と未熟果・種子のリスクの違い

ジューンベリーの安全性について最も混乱を招きやすいのが、果実の「状態」によるリスクの違いです。ここでは、「完熟した果実」「未熟な果実」「種子」の3つの観点から、その違いを詳しく解説します。

まず、完熟した果実です。果肉部分のアミグダリンは、果実が成熟する過程で分解・消失していくため、人間が食べる上では安全と考えて問題ありません。ただし、果実の中には小さな種子が含まれています。

次に、その種子のリスクです。種子の中にはアミグダリンが残っています。しかし、重要なのは、種子を噛み砕かない限り、毒であるシアン化水素はほとんど発生しないということです。種子は硬い殻に覆われているため、数粒を誤って丸ごと飲み込んでしまっても、消化されずにそのまま排出されることがほとんどです。そのため、中毒を起こすリスクは極めて低いと言えます。実際に、ジューンベリーの種子を噛んだ時に感じるアーモンドのような風味は、アミグダリンが分解されて生じる成分(ベンズアルデヒド)によるものですが、健康な成人が少量楽しむ程度では問題になることはまずありません。

最も注意すべきは、未熟な果実です。緑色や赤くなりかけの未熟な果実には、果肉部分にもアミグダリンが多く含まれている可能性があります。これは、植物が種子を確実に残すため、動物に食べられないようにする自己防衛戦略と考えられています。お子様やペットが、熟す前の実を興味本位で口にしてしまうことのないよう、厳重な注意が必要です。

ジューンベリーの毒性から子どもやペットを守る安全対策

- 犬・猫が中毒を起こした場合の症状

- 万が一の誤食…家庭でできる応急処置と注意点

- 安全に楽しむための栽培管理と予防策

- 危険な俗説「ビタミンB17」の嘘

犬・猫が中毒を起こした場合の症状

大切な家族である犬や猫がジューンベリーの有毒な部分を口にしてしまった場合、どのような症状が現れるのでしょうか。青酸中毒の症状は進行が速い場合があり、早期発見と迅速な対応が命を救います。飼い主として、以下のサインを見逃さないようにしてください。

症状は、摂取した量やペットの体の大きさ、個体差によって異なりますが、一般的に以下のようなものが知られています。

初期症状(比較的軽い場合)

- よだれを大量に流す(流涎)

- 吐き気、嘔吐

- 下痢

- 落ち着きがなくなる、興奮状態になる

重篤な症状(危険な状態)

- 呼吸が速くなる、息苦しそうにする(呼吸困難)

- 口の中の粘膜が異常に赤くなる(鮮紅色)

- 心拍数の異常な増加

- ぐったりして動かなくなる、虚脱

- 筋肉の震え、けいれん発作

- 意識混濁、昏睡

特に、呼吸困難や粘膜の色の異常、けいれんといった症状は、体内で酸素がうまく使えなくなっている危険なサインです。これらの症状が見られた場合は、一刻の猶予もありません。すぐに動物病院へ連絡し、指示を仰いでください。何を食べた可能性があるか、いつ食べたか、現在の症状などを正確に伝えることが、迅速で的確な治療につながります。

万が一の誤食…家庭でできる応急処置と注意点

お子様やペットがジューンベリーの葉や枝、未熟な実などを食べてしまった、あるいはその疑いがある場合、パニックにならず、落ち着いて行動することが何よりも重要です。ここでは、万が一の事態に備え、家庭でできる正しい応急処置と、絶対にやってはいけない注意点を解説します。

【ステップ1:口の中に残っているものを取り除く】

まず、ペットやお子様の口を開け、まだ飲み込んでいない植物片が残っていれば、優しくかき出してください。無理に指を奥まで入れると、かえって飲み込ませてしまったり、喉を傷つけたりする可能性があるので注意しましょう。

【ステップ2:すぐに専門機関に連絡する】

次に、食べたものの現物(葉や枝など)が少量でも手元にあれば確保し、直ちに以下の専門機関に連絡してください。

- ペットの場合:かかりつけの動物病院。夜間や休診日の場合は、夜間救急対応の動物病院。

- お子様の場合:中毒110番、または小児救急電話相談(#8000)。

連絡する際は、「いつ」「何を」「どのくらいの量」食べた可能性があるか、そして「現在の症状」をできるだけ正確に伝えます。

【最重要注意点】自己判断で吐かせてはいけません!

インターネット上には塩やオキシドールなどを使って吐かせる方法が紹介されていることがありますが、獣医師や医師の指示なく、絶対に家庭で無理に吐かせようとしないでください。 吐いたものが気管に入り、誤嚥性肺炎という重篤な状態を引き起こしたり、窒息したりする危険性があります。応急処置は専門家の指示に従うのが鉄則です。

牛乳を飲ませると良い、という話を聞くこともありますが、毒物の種類によっては吸収を早めてしまうこともあります。何を飲ませるべきかも含め、必ず専門家の判断を仰ぎましょう。迅速な連絡と的確な情報提供が、最善の治療への第一歩です。

安全に楽しむための栽培管理と予防策

ジューンベリーの毒性リスクを理解した上で、最も大切なのは「事故を未然に防ぐ」ことです。日々の少しの心がけと適切な栽培管理で、お子様やペットが有毒な部分に接触する機会を大幅に減らすことができます。ここでは、今日から実践できる具体的な予防策をご紹介します。

1. こまめな清掃と剪定

庭に落ちた葉や、剪定した枝は、放置せずに速やかに片付けましょう。特に、毒性が高まる可能性のあるしおれた葉は、ペットが興味本位で口にしやすいため注意が必要です。ペットが遊ぶエリアでは、こまめな清掃を習慣にしてください。また、お子様やペットの手が届きやすい低い位置の枝葉は、定期的に剪定して整理しておくと、誤食のリスクを低減できます。

2. 物理的なアクセス制限

好奇心旺盛なペットや、何でも口に入れてしまう小さなお子様がいるご家庭では、物理的に植物から遠ざけるのが最も確実な方法です。ジューンベリーの木の周りに、おしゃれなデザインの低いフェンスや柵を設置することを検討してみてください。これにより、安全な距離を保つことができます。

3. 収穫管理の徹底

果実の収穫は、完熟したものだけを選んで行いましょう。そして、鳥などに食べられて地面に落ちた未熟な果実は、見つけ次第すぐに拾って処分することが大切です。

4. 家族への教育と監督

お子様には、「お庭の植物は、お父さんやお母さんの許可なく勝手に食べてはいけない」というルールを根気強く教えましょう。また、ペットやお子様が庭で遊ぶ際は、できるだけ大人の目の届く範囲で監督することも、万が一の事故を防ぐ上で非常に効果的です。

危険な俗説「ビタミンB17」の嘘

ジューンベリーの毒性成分であるアミグダリンについて調べると、一部のウェブサイトや書籍で「ビタミンB17」と称され、「がんに効く」といった健康効果を謳う情報に遭遇することがあります。しかし、これは科学的根拠のない、非常に危険な俗説です。

まず、「ビタミンB17」という物質は、栄養学上ビタミンとして認められていません。ビタミンとは、体の機能を正常に保つために必須の栄養素ですが、アミグダリンはその定義に全く当てはまりません。

この俗説を明確に否定しているのが、日本の食の安全を司る農林水産省です。同省は公式ウェブサイトで、ビワの種子を例に挙げ、「アミグダリンの有効性について、科学的に十分な根拠はありません」「むしろ、アミグダリンから体内で青酸ができる可能性があるため、健康への悪影響が懸念されています」と、強く注意を呼びかけています。

アミグダリンを健康目的で摂取し、シアン化合物による健康被害や、海外では死亡例も報告されています。善意からであっても、アミグダリンを含む植物の種子や葉を粉末にして摂取したり、他人に勧めたりする行為は絶対におやめください。

ジューンベリーの葉や種子に含まれるアミグダリンは、植物が持つ自然の防御物質であり、人間や動物が健康のために摂取すべきものではありません。正しい知識を持ち、不確かな健康情報に惑わされないことが、ご自身と大切な家族の健康を守る上で極めて重要です。

総括:ジューンベリーの毒性を正しく理解し安全に楽しむ

この記事のまとめです。

- ジューンベリーの毒性は部位によって異なるのが事実である

- 黒紫色に完熟した果実の果肉は、人間が食べる上で基本的に安全である

- 葉、茎、樹皮、根、そして特に種子と未熟な果実には毒性がある

- 毒の正体は「青酸配糖体」の一種であるアミグダリンである

- アミグダリンは、植物組織が壊れると分解され、猛毒のシアン化水素を生成する

- ジューンベリーは、サクラやウメ、ビワなどと同じバラ科の植物である

- 農林水産省もバラ科植物の種子に含まれるアミグダリンに注意喚起している

- 特にしおれた葉は毒性が高まる可能性があり、ペットの誤食に要注意である

- 犬や猫が中毒を起こすと、よだれ、嘔吐、呼吸困難、けいれん等の症状が出る

- 誤食が疑われる場合、すぐに動物病院や専門機関に連絡することが最優先である

- 獣医師や医師の指示なく、自己判断で吐かせる行為は絶対に避けるべきである

- 庭の落ち葉や枝をこまめに掃除することが基本的な予防策となる

- 木の周りに柵を設けるなど、物理的なアクセス制限も有効である

- アミグダリンを「ビタミンB17」と称し健康効果を謳うのは、科学的根拠のない危険な俗説である

- 正しい知識を持つことが、ジューンベリーを安全に楽しむための鍵である